气候变迁背后的故事(之六)

空气与弹簧

伽利略在1642年1月8日去世时,波义耳(Robert Boyle)正在佛罗伦萨越冬。他还不满十五岁,在日记里赋予老前辈“观星者”1昵称。少年波义耳刚刚开始接触古希腊名著,也喜爱伽利略当年与维护亚里士多德教条哲学家们唇枪舌剑的檄文,每每为前者的妙语连珠忍俊不禁。

波义耳的父亲是英格兰贵族,早年远赴爱尔兰创业发迹。两千年前,皮西亚斯曾穿过两国之间的海峡北行,沿途只邂逅少许与地中海文明世界隔绝的野蛮人。波义耳时代的英伦三岛早已不再是荒漠,却也还在隔海遥望欧洲大陆的兴旺。尤其在文艺复兴之后,英国贵族们的新时尚是不惜代价送进入青春期的儿子跨海,让他们游历自由开放的城市,观摩艺术杰作,拜访学者名流。波义耳年仅十二岁时就跟着大四岁的哥哥走上“壮游”(Grand Tour)之路,由特聘的家庭教师陪护而行。他才上过两年伊顿公学,其余学业在路途中完成。因为英国发生内战,他们在欧洲逗留长达四年。波义耳在日内瓦学得一口流利的法语,又在佛罗伦萨和罗马的半年里掌握意大利语,足以阅读伽利略的原著。

终于学成归国时,波义耳没有再回爱尔兰。他选择祖籍英格兰,在伦敦近郊的牛津定居。那是一个大学城,也是文人躲避战乱和动荡的世外桃源。他们组成一个定期聚会的“隐形学院”(Invisible College),高谈阔论自佛罗伦萨持续传来的科学革命先声,以及自家先辈培根倡导的经验主义。年轻的波义耳如鱼得水,一边连篇累牍地著书立说阐述道德伦理,一边也仗着家道殷实大举购置材料仪器雇佣技术助手,遵从培根教导从事经验探索。最让他好奇的莫过于那个亚里士多德认定不可能,却在托里切利玻璃管中亮相的真空。

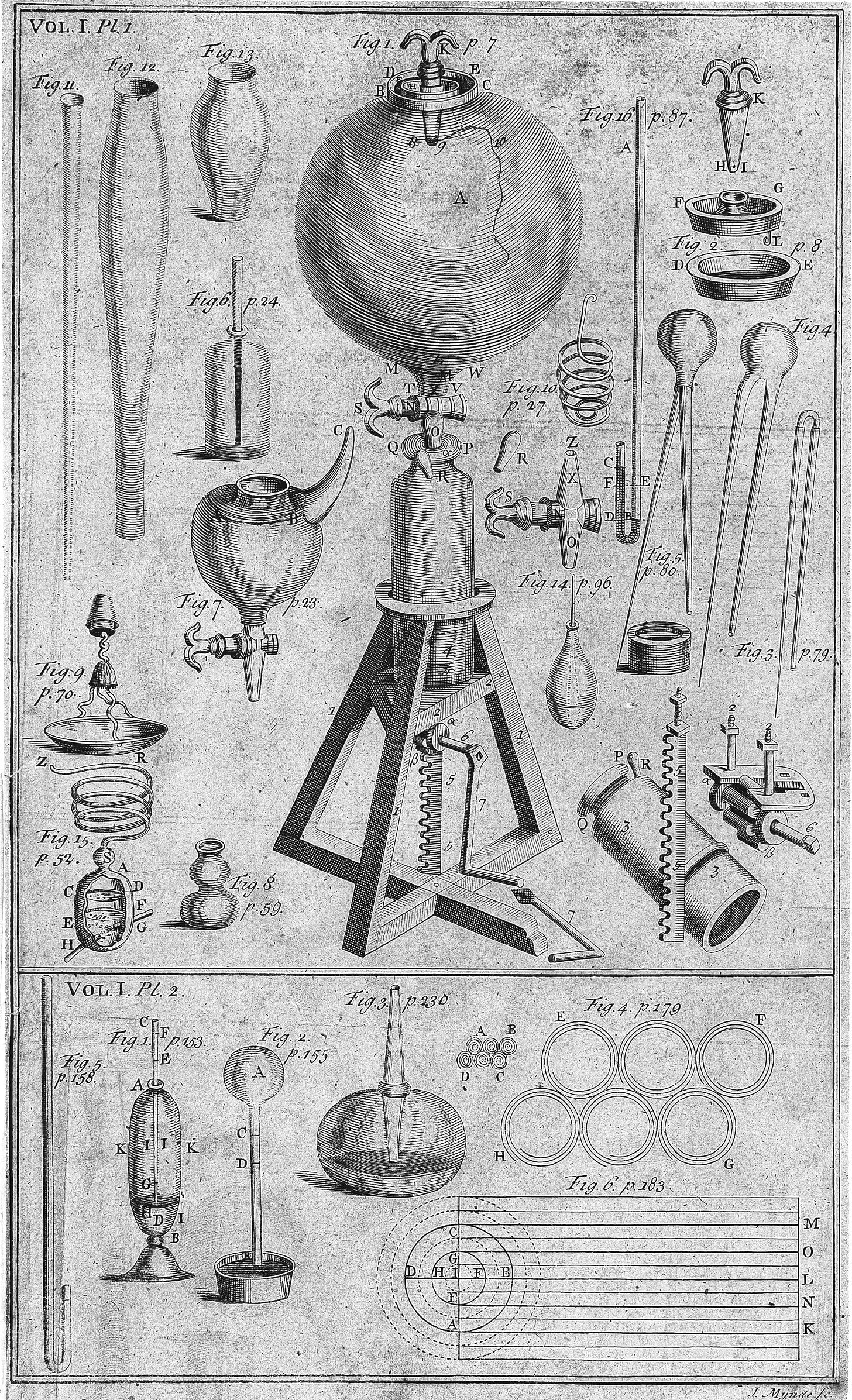

被大自然厌恶的真空里面会是什么样的情形?托里切利曾经试图在玻璃管里放置物件甚至小生物进行观察。后来有人看到瘪平的鱼泡会在水银流出、真空出现时自行膨胀开来。更多人设想在管子里叠放另一个气压计测量“真空中的真空”。无奈托里切利的玻璃管过于细小,螺蛳壳里难以做出道场。居里克的铁球巨大却不透明。他发明的抽气机需要两位彪形大汉合力运作,甚为不便。波义耳于是要求手下制作小巧的气泵,在大玻璃瓶里实现可控制的真空。不料,经验丰富的工匠个个束手无策,唯有一个新来的学徒出乎众人意料地完成这个不可能的任务。

波义耳随即完成一系列令人目瞪口呆的实验。在真空中,盛满水的小瓶子爆裂,燃烧的火焰熄灭,声音无法传播,小动物窒息而亡……他也成功地将一个托里切利气压计置于玻璃瓶里测试真空中的真空,果然看到其中水银全数泄出:真空没有压强。

正是在发表这些成果时,波义耳将托里切利的发明称作“测重仪”,亦即“气压计”。与伽利略相似,波义耳也遭受身边霍布斯(Thomas Hobbes)等哲学家的强烈质疑。他只得模仿那位未曾谋面的观星者,不断寻求实际证据反驳。新气泵果然得心应手。波义耳注意到玻璃瓶中气体的体积和压强总在此消彼长:抽气时压强减小体积增大,加压时压强增大体积减小。他细心地定量测量,发现二者是一个简单的反比关系。或者说,体积与压强的乘积是一个常数。

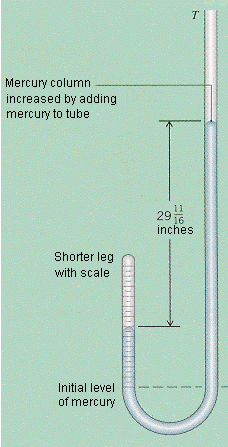

这个“波义耳定律”(Boyle's law)是历史上第一个以简要精确的数学关系表述的自然规律。波义耳拿出一个弯曲成字母J形状、一端封闭的玻璃管,从开口的另一端灌进水银将一些空气堵塞在管内。这部分空气的体积可由其在玻璃管中的长度获知,压强(与外面大气压之差)也能通过两边水银柱的高度差测得。添加水银时里边的空气被压缩,体积和压强变化的波义耳定律一目了然。

波义耳指出那是因为空气有弹性。管子里那一小段空气柱就像一根弹簧在抗拒外来的压力或拉力。压强这个托里切利和帕斯卡发明的抽象概念随之活灵活现。

1660年11月28日,波义耳等“隐形学院”成员前往伦敦与那里的同道们聚会。十来位学者在听取雷恩(Christopher Wren)教授的一个讲座后集体决定成立“伦敦王家自然知识促进学会”2。秉承培根的经验主义思想,他们选取“谁的话都不算数”3为座右铭。只有真实的经验证据才能“促进自然知识”。

民间自发的学会也是文艺复兴后期的新生事物。伽利略曾在罗马受邀加入一位富商创立的“山猫学会”4。那个开历史先河的组织大力资助伽利略著作的出版,但在主办者去世后无以为继。5维维亚尼在佛罗伦萨创立、以大公爵费迪南多二世为后盾的“实验科学院”是山猫学会精神承继者,也在啼声初试时夭折。汲取前车之鉴,英国的学者们采取向会员收费的方式维持运行,保证学术和财务的独立。他们也争取到新归位6国王查尔斯二世(Charles II)的支持,获封“王家”之虚名。这个学会历经风雨薪火相传,成就今天历史最为悠久的学术团体。冗长的名字已经鲜有人提起,但“王家学会”(Royal Society)的简称闻名于世。

学会成立后的首要工作是定期向公众示范、普及科学知识和实验手法。波义耳的气泵和真空机缘巧合,成为轰动一时的大明星。

尽管以培根的经验主义为信条,学会成员大多身为贵族,并不屑于自己动手。他们遂聘请一位“实验员”7,专职将自己天马行空的思考或灵机一动付诸实践。波义耳觉得制作出气泵的学徒是最佳人选,无私地将他“奉献”给学会。

学徒名叫虎克(Robert Hooke),那年25岁。

虎克其实只比波义耳年轻八年。他出生于英国南端海峡中很小的怀特岛(Isle of Wight)。皮西亚斯在探访终北之地的返航途中曾在岛上逗留、测量。查尔斯二世的父亲,前国王查尔斯一世(Charles I)内战时也被囚禁在那里。虎克的父亲在岛上担任教堂职员,没有送孩子去欧洲大陆壮游的实力。在与波义耳启程几乎同龄的十三岁时,虎克失去父亲。他怀揣分得的五十英镑8遗产孤身到伦敦求学,中学毕业时已经所剩无几。幸好牛津大学招收少量贫困生,让他们为贵族同学当仆从换取学费。虎克借此得到深造机会,赢得教授赏识后又被推荐给波义耳担任学徒。他旋即一鸣惊人。

弹簧也是虎克在为波义耳制作气泵时费尽心机的物件。他的目标不是理解空气的弹性。

喜帕恰斯定义的经度也已经有了两千多年历史。这期间无数代人杰煞费苦心,始终没能找出测量这个地理坐标的有效方法。随着以哥伦布发现新大陆、麦哲伦(Ferdinand Magellan)环绕地球航行为标志“大航海时代”(Age of Discovery)的到来,“经度问题”尤其迫在眉睫。因为难以确定位置,很多船队在盲目偏离航道,误入危险海域触礁时遇难。英国、西班牙、荷兰等航海大国相继悬出重赏,奖励能解决这个历史难题的第一人。几乎身无分文的青年虎克跃跃欲试。

测定经度需要船只所在地与某个已知经度港口的时间差别。测量太阳或星星高度的“象限仪”(quadrant)和“六分仪”(sextant)已经陆续出现,可以用于在船上观测太阳升至最高点的当地正午。但如何同时掌握港口的时间却令所有英才功败垂成。

喜帕恰斯等天文学家觉得月亮的盈亏甚至月食或日食等可预测的天象是现成的天文“时钟”,也许能让人在“千里共婵娟”时觉察出“天涯共此时”中暗藏的时间差。伽利略在望远镜中看到木星有自己的卫星时也立即花费一年时间跟踪观测,精心为四颗卫星的位置变化制作详细的列表。无论在哪里,人们只要观察到木星的卫星就可以查阅表格,找出佛罗伦萨那个时刻的时间。伽利略还为此设计出带有两个望远镜的头盔,方便海员同时锁定木星和卫星。但他也没能赢得大奖。木星并不总能看到,更没有人能在上下起伏的船上找准木星及其卫星。念其苦劳,荷兰国王特地馈赠伽利略一条金项链。

伽利略的辛劳却没有白费。他去世几十年后,天文学家在千里之外共同观测木星的婵娟,第一次精确地测量出不同地点的经度。托勒密传下的世界地图被大规模改绘,各国的版图也难以幸免。法国国王路易十四(Louis XIV)仰天长叹:他丢失在天文学家手里的疆域远大于战争中的失利。1676年,丹麦天文学家罗默(Ole Roemer)在第谷的文岛天文台遗址9进行这一观测时意外发现木星卫星的运行另有一个时间差。他领悟到那来源于星光传播到地球时的有限速度,成为实际测量出光速的第一人。

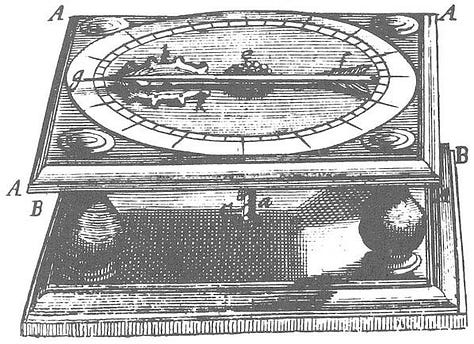

可惜伽利略的方法只能在陆地上使用,对远洋海员无济于事。他们最直接的途径还是带上能保持某港口时间的计时装置。人们很早就使用沙漏和水漏等器具计时,也有粗陋的时钟。它们都不可能长时期保持准确。维维亚尼在为导师撰写的传记中讲述伽利略年轻时在比萨大教堂里注意到吊灯摆动时有固定的周期性,可以用于计时。这个故事与他其它的记叙一样不尽可靠。但伽利略确实对摆的性质早有掌握,将之应用于脉搏测量和斜面滚珠实验。10他晚年时依据摆的原理设计时钟未能成功。在伽利略逝世14年后的1656年,荷兰物理学家惠更斯(Christiaan Huygens)制作出第一个实用的摆钟。他立即聘请船长出海测试,获得满意效果。然好景不常,二度测试的船只遭遇风浪,摆钟没能经得住颠簸的考验。

年轻的虎克意识到笨重的钟摆是其薄弱环节,可以弹簧取而代之。弹簧被拉长或压短时都会尽力反弹,像悬摆一样地保持周期性的往复运动。虎克据此设计出被称作“游丝”(balance spring)的精致弹簧以及规范其运动的“擒纵开关”(escapement)作为新型时钟的核心部件。它们小巧精悍,足以将时钟缩微成可揣在兜里的怀表,既便于携带又不怕震动,同时也避免受其它环境影响。波义耳等长辈见后大为钦服,激励虎克立即申请专利、奖金。英国那时的专利法规定任何人在已有专利上做改进后可以获得全部的专利权。虎克得知后不愿意如此将自己的发明拱手相让,选择秘而不宣。他也没有及时发表在研究弹簧时的一大发现:弹簧的拉力与被拉长的长度成正比。那是一个与波义耳定律同样以数学方程表达的物理规律。

由于波义耳的慷慨,虎克在王家学会有了属于自己的职位。初创的学会捉襟见肘,经常发不出工资。虎克不以为意,兢兢业业地将会员们的各种奇思异想付诸实践,定期向学会汇报。不久,他被学会接纳为正式会员(fellow)。

气象无疑属于学会理应促进的自然知识。虎克的一大任务是记录每天的天气。他没有对这个不起眼的差事掉以轻心,郑重其事地制定表格,认真地逐日测量、填写。这个被他称为“制作天气历史的方法”11是气候记录标准化的开端。

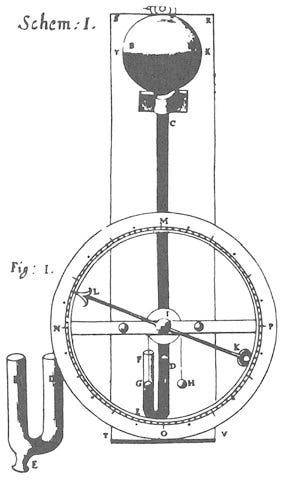

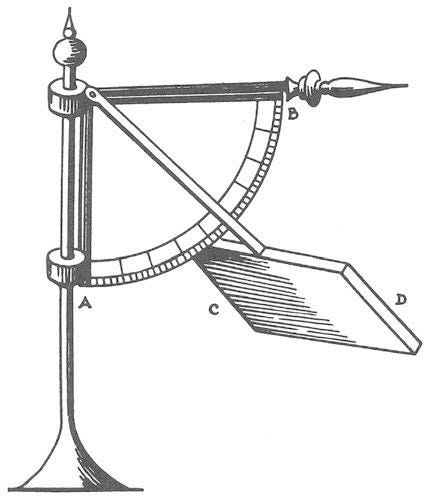

在探究真空的同时,波义耳和虎克都对来自佛罗伦萨的各种气象仪器兴趣盎然。波义耳不惜工本地建造用水测量的气压计,将十米多高庞然大物雄伟地安装在高楼之侧。虎克制作的温度计也超过一米长,使用的是掺有染色剂的高纯度蒸馏酒。他得意地报告其酒精柱在夏天最热时达到最高点,又恰好在冬天最冷的时候短得几乎见不着。其后多年,虎克提供的温度计一直是王家学会选定的标准设备。他还发明新颖的“轮形气压计”,在水银柱上置放浮标,通过滑轮牵动转轮让一个指针在圆形刻度盘上指示出气压读数。这个便利的设计延用至今。他的湿度计以野生燕麦和天竺葵的穗代替琴弦,灵敏度大为增强。就连风速计也在他手里有了显著的简化和改进。更有甚者,他还将温度计和气压计合二为一,方便地同时监测这两个最为重要的气象因素。

1665年,年方而立的虎克出版《显微图谱》12。那是他用“显微镜”(microscope)探幽发微的杰作。在这部别开生面的著作里,苍蝇的复眼、虱子臭虫的身躯、雪花冰晶发丝及针尖的形状等等在他细致的观察和精湛的手绘中栩栩如生。他从中发现生物体肉眼不可见的最基本结构,为之命名为“细胞”(cell)13。这个微观世界的新奇和精彩堪比当年在伽利略望远镜中惊艳的浩瀚宇宙。《显微图谱》是王家学会出版的第一部学术著作,竟也成为史上第一本科学题材的大众畅销书。

《显微图谱》其实并不局限于微小世界。它兼顾行星的运动、光与热的传播以及温度计等仪器的设计制作,涵盖笛卡尔、惠更斯、波义耳等杰出学者正在苦思冥想的课题,充分展示年轻实验员的眼光和知识之广阔。

那是一个激动人心的年代。达·芬奇从未见识过的望远镜、显微镜、气泵、时钟以及温度计和气压计等仪器的相继问世大开人类的眼界,开启以实验手段认识自然的新纪元。那却也是一个灾难频繁的年代。《显微图谱》问世不久,大瘟疫14席卷伦敦,在一年半内致使近四分之一居民死亡。一波未平,一波又起。1666年9月初的一场大火15又将伦敦城几乎全数化为灰烬。劫后余生的虎克摇身一变为建筑师,协助王家学会创始人之一雷恩投入重建大业。两人规划城市街道,设计教堂、纪念碑、学院等建筑,为城市的涅磐重生立下不朽功绩。

因为多才多艺,虎克被誉为“英国的达·芬奇”。可是,那并不是一个属于他的年代。

(待续)

Stargazer

Royal Society of London for Improving Natural Knowledge

take nobody's word for it(Nullius in verba)

Academy of the Lynx-Eyed;参阅《科学随笔:伽利略与浮体、潮汐及理性》。

参阅《科学随笔:伽利略与公爵、教皇及信仰》。

即1660年的“斯图亚特王朝复辟”(Stuart Restoration)

Curator of Experiements

大致相当于今天的七千多英镑或九千多美元。

参阅《漫步科学:第谷的小岛天文台遗址》。

参阅《科学随笔:伽利略与斜塔、斜面及地狱》。

Method for Making a History of the Weather

Micrographia

Great Plague of London

Great Fire of London