科学随笔:伽利略与浮体、潮汐及理性

科学方法萌芽背后的故事

今年(2024)是伽利略诞生460周年。本文续上篇《伽利略与月球、金星及天堂》

开普勒在上大学时获知哥白尼的日心说,顿觉醍醐灌顶:太阳是世间能量的来源,理应为宇宙之中心。毕业后,他边教书边寻找支持日心说的根据,在1595年的一天突然大彻大悟。

托勒密宇宙里的太阳、月亮和金、木、水、火、土五颗行星绕地球运行,共有七条圆形轨道。哥白尼的构造略有不同,其中月亮是地球的卫星。绕太阳公转的只有地球和五颗行星的六条轨道。这一轨之差暗藏玄机。

古希腊哲学家柏拉图(Plato)曾指出各个面相等的正多面体有五种。最为人所知的是立方体。它有六个同样大小的面,也就是正六面体。另外还有也只能有正四面体、正八面体、正十二面体和正二十面体,统称为“柏拉图固体”1。

正多面体内有一个与各面相切的球体,是它所能容纳的最大的球,叫做内切球。外部也有一个与各个顶点相连、能包容该多面体的最小的球,即外接球。开普勒意识到将五种正多面体一个套一个,依次让相邻的外接球和内切球重合,它们之间和内外共有六个球面,恰好与哥白尼模型中的轨道数目相等。他逐一研究多面体的排列组合,居然找到一个特定的序列,其中六个球的大小分别与已知轨道相当接近。

这样一来,哥白尼的轨道分布不是随机的偶然,蕴藏着几何学根基。那是自毕达哥拉斯(Pythagoras)以降古希腊先哲甚为推崇的数字之美。相比之下,托勒密黯然失色。

开普勒随即出版的《宇宙奥秘》2是哥白尼《天体运行论》出版半个世纪后第一部支持其日心说的科学论著。还不到而立之年的开普勒因之崭露头角,赢得著名天文学家第谷的赏识。1600年,开普勒成为第谷的助手,正式开启自己的天文学生涯。

伽利略在1597年收到《宇宙奥秘》时只看了前言就急忙致信开普勒表示祝贺。这是那个年代文人惯用的一个伎俩:在“还没来得及”阅读之前发信既表现出热情又得以回避评价书中内容。伽利略也在信中感慨。他在发现一些只能用日心说解释的自然现象后“皈依”哥白尼好几年了,只是因为哥白尼追随者总会遭人嘲讽一直没敢像开普勒这样公开立场。

开普勒当即回信催促伽利略尽快公布成果,助哥白尼学说一臂之力。他了解意大利的环境,承诺帮忙伽利略在更为开放自由的德国发表。伽利略没有再回应。他那时正在帕多瓦潜心研究斜面上的滚珠运动,还没有窥视天国的望远镜。不过他已经不止一次在私信里透露对日心说的情有独钟,只是从未具体阐明他那些只能用日心说解释的自然现象。他可能并没掌握切实的证据,只有与开普勒类似的臆测。

十多年后,伽利略在1610年10至12月间持续用他的望远镜跟踪观察金星,确定金星与月亮一样展现从“新月”到“满月”的全部盈亏。那毋庸置疑是一个托勒密地心说无法解释的自然现象。

伽利略当众从比萨斜塔掷下两个重量不同的球只是一个美丽的传说。它出现和流传的缘由在于那会是一个向公众展示亚里士多德学说无法解释自然现象的直接途径,以眼见为实令人信服。在仰望星空之时,伽利略确曾不遗余力地向众人示范。只是那与斜塔落体截然不同,既非简单也不具戏剧性。

《星际信使》匆匆问世时,望远镜还一镜难求。荣归故里的伽利略在托斯卡纳大公爵资助下在自家作坊里大量制作这个稀罕仪器,馈赠欧洲各国王公权贵。他们都是当地天文学家身后的赞助者。伽利略一举两得,既为大公爵收获人情又能尽快将望远镜送达天文学家。遗憾的是他的小作坊供不应求,也没能力保证质量。

大多数天文学家只能望天兴叹,同时满腹狐疑。仅有的望远镜视野极小,图像模糊不清。即使在伽利略的亲自操作和指导下也有很多人看不到他声称的所见。那是历史上第一个让人看到肉眼不得见景象的工具,打破“眼见为实”的极限。比萨大学的哲学教授干脆拒绝亲眼检验。他们认定伽利略看到的只是镜片里的缺陷,甚至根本就是他脑子里的幻觉。

第谷已经在1601年去世。这位16世纪独步天下的观测天文学泰斗没能看到望远镜的出现。继承他衣钵的开普勒已成长为当代最杰出天文学家。他在自己还没有望远镜实际验证时就旗帜鲜明地支持伽利略,公开担保这位比他仅年长七岁的意大利学者不至于弄虚作假或粗心大意。

更强有力的支持来自另一个权威。伽利略在1611年春夏之交专程远赴罗马访问。那里的罗马学院无论历史、规模还是学术都与比萨或帕多瓦的大学相差很远。但那是“天子脚下”的学府,由教会组织耶稣会3创办。它位于教皇之侧,在天主教内部地位不同寻常。学院的教授同时兼具神父身份。

罗马学院的数学教授克拉维斯(Christopher Clavius)是伽利略的老相识。克拉维斯在1582年主持立法改革,放弃凯撒大帝(Julius Caesar)早在公元前46年设立的“儒略历”4,代之以沿用至今的“格利高里历”。这一壮举使他名闻天下,在天文学领域举足轻重。也是在那年,他的学生利玛窦(Matteo Ricci)将导师修订的新版欧几里德《几何原本》5送达明末的中国,成为以耶稣会为主力的所谓“西学东渐”第一人。伽利略大学刚毕业时也曾特意到罗马拜访,赢得克拉维斯青睐。他的推荐信在伽利略后来获取比萨大学席位时起了关键作用。

二十多年后,克拉维斯已经72岁高龄,仍然兴致勃勃地接待当年的小青年。他们夜夜笙歌欢宴,然后借助伽利略带来的望远镜凝望天穹。几个月后,克拉维斯和他的神父教授们如实向教皇汇报伽利略所言不虚。天空中的确存在比想象多得多的星星,木星有自己的卫星,金星有完整的盈亏,等等等等。他们只对伽利略将月球上的阴影诠释为山脉有所保留。

伽利略在罗马还有另外的惊喜。贵族子弟塞西(Federico Cesi)新创办“山猫学会”6,着意招揽各地学界精英,以山猫的犀利眼神和理性的思想逻辑共同探讨科学和哲学问题。那时还不会有人知道这个不起眼的小团体正在开历史先河,不久将被竞相效仿为各国专业学会和科学院的雏形。

在塞西的热情邀请下,伽利略被接纳为学会的第六位成员。他非常重视这个荣誉,在罗马期间积极参与学会讨论。也正是由于一位成员的建议,他的透视仪有了“望远镜”(Telescopium)的大名。终其一生,伽利略都会在自己署名之后加上“山猫”头衔。

从罗马凯旋而归的伽利略春风得意,却没想到会在自己家里阴沟翻船。那是又一场科学争议,不过无关上天。

那年夏天,伽利略与哲学教授德尔科隆布(Lodovico delle Colombe)在佛罗伦萨举行一场公开辩论,当地文人术士和普罗大众济济一堂。他们的题目是“冰为什么会浮在水面上”。

浮力也是古希腊先哲早已认识的自然现象。密度大于水的物体会沉入水底,反之则浮在水面上。固体的密度大于相同物质的液体,会沉淀其中。只有水结成的冰漂浮在水面上。德尔科隆布沿袭亚里士多德的逻辑,认为冰的密度虽然比水大,却因为表面平滑无法“刺穿”水面下沉而只能浮在水面。伽利略指出物体的沉浮只取决于密度而与形状无关。冰浮在水面只是因为密度比水小。如果将一块冰按入水底,它会自己浮上来,完全有能力自下而上刺穿水面。

那也是一个与斜塔落体同样简单直接的实验。只是正值盛夏,伽利略没有冰块可供现场演示。倒是身为哲学家的德尔科隆布一鸣惊人,在持续三天辩论的最后出手演示起物理实验。他拿出一块乌木,让大家看着它沉入水底。随后,他又拿出削薄的乌木片,小心地将之平放在水面上。木片在众目睽睽中漂浮着,没有沉下去。

伽利略措手不及,急忙辩解那只是暂时现象,木片吸足水后还会沉落。但众人眼见为实,在一片喧闹中认定德尔科隆布大获全胜:物体的沉浮与其外在形状有关,冰浮于水亦如是。

德尔科隆布是伽利略的老对手,过去也曾为新星的本质交锋。作为亚里士多德信徒,德尔科隆布认为处于天球中的新星不是新的星。它们一直存在,只因某种变故突然明亮可见。这个猜想同我们今天的理解不谋而合,更比伽利略之地球戾气升至月球轨道之外反射太阳光臆测合理得太多。但德尔科隆布认为冰的密度比水大却不符合事实。水结冰后体积膨胀,密度变小,是水管冻裂、公路出现陷坑的罪魁祸首。然而与当年地狱结构相似,伽利略的逻辑思辩百密一疏,没顾及浮力之外还另有它因。水面存在“表面张力”,足以支撑一定的重量。即使是用密度远大于水之金属制作的针平放水面时也能漂浮,一时半刻不会“刺穿”水面。德尔科隆布演示的其实不是浮力。

在场的可能只有伽利略没有被德尔科隆布的演示说服。他坚信冰浮在水面是因为其密度比水低。以此推论,倘若伽利略当年真的从比萨斜塔上扔下球,塔下笃信亚里士多德的哲学家多半也不会因之折服。眼见为实固然直截了当,也与逻辑思辩一样不尽可靠。

同理,即使伽利略的观测得到从开普勒到克拉维斯的专家支持,并随着更多更好望远镜的出现一再得到独立验证,哥白尼的日心说仍然面临来自科学、传统和宗教的多重挑战。

虽然对年轻的开普勒青眼有加,第谷对弟子那个柏拉图固体模型不屑一顾。他也不认同哥白尼,确信地球没有在绕太阳运动。作为天文学家,第谷有自己的科学根据。

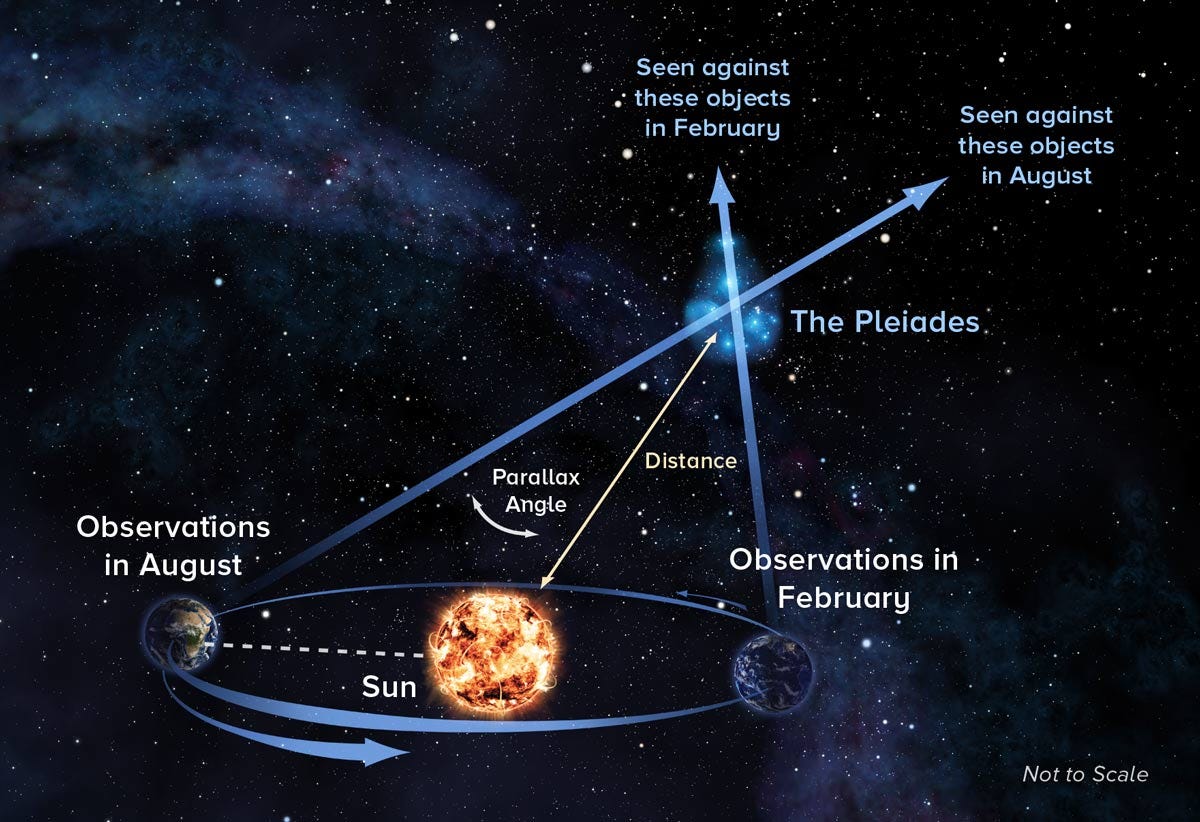

视差是人类从古希腊时期已经学会的测量星体距离方法,由此得知从月球到土星的远近。两千多年后,视差还是天文学家唯一的量天尺。在地球上两个不同地点观察同一颗星时,该星的位置会略微不同,那就是视差。两个地点与星体构成一个以两地之间距离为底,视差为顶角的三角形。测定这两个量能够计算出三角形的高,7也就是星体与地球的距离。这个测量方法行之有效,却也有局限。如果星体过于遥远,三角形的顶角会趋于零。也就是测不出视差。第谷便是以此断定新星比行星远得多。

假如能延长三角形的底部,就能测出更远星体的视差。地球上两地之间最大的距离是地球的直径,构成测量的上限。如果地球在绕着太阳公转,那么坐地日行八万里的天文学家可以在相隔半年时观测同一颗星。那时的三角形底部是地球绕日轨道的直径,超过地球自身直径的两万倍。第谷相信这样的三角形足以观察到任何“天文距离”恒星的视差。但他尝试后未能奏效,于是得出地球不可能在绕太阳公转的结论。

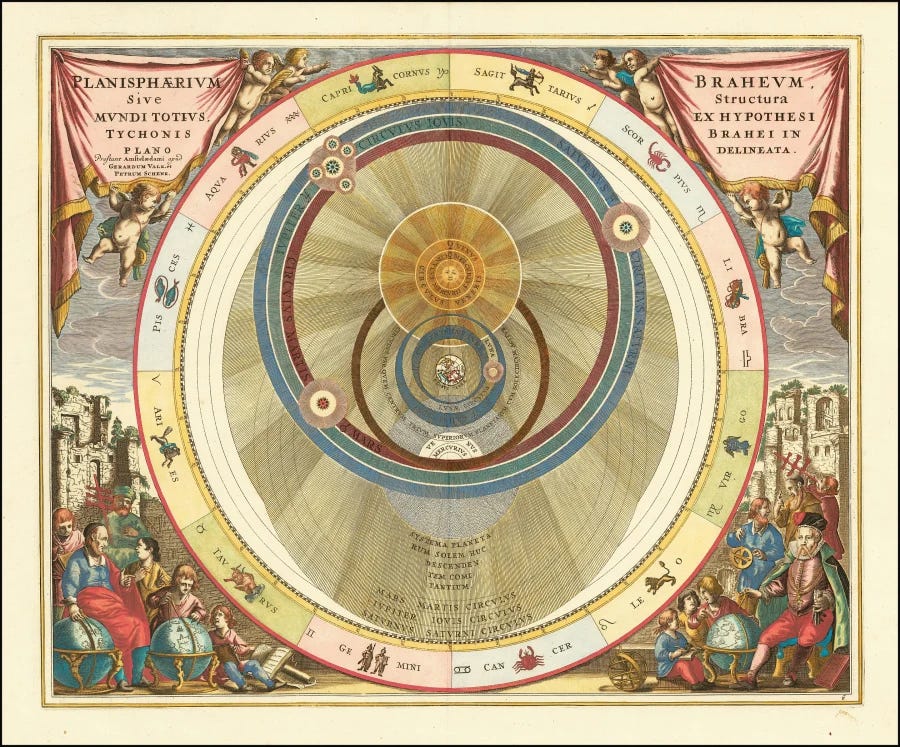

第谷没料到他还是大大低估了宇宙的浩瀚。遥远恒星的视差确实存在,但要等到200多年后才由拥有现代望远镜的天文学家测出。当然第谷也清楚哥白尼模型在对水星和金星总是近距离陪伴太阳上的优势。他于是在托勒密和哥白尼之间取长补短,提出自己的宇宙模型:地球留在宇宙的中心静止不动。其它行星(月亮除外)在绕太阳运行,由后者带着一起绕地球公转。

他不会想到自己在为几十年后的伽利略留下难题。在这个“杂交”模型中,金星成了太阳的卫星一起绕地球转,也能像月亮一样展现出完整的盈亏。于是,金星盈亏不是一个非哥白尼日心说不可的自然现象。

伽利略知道,证明哥白尼的日心说还必须立足于大地。

抛开深奥的视差,地球的静止不动也是生活常识。竖直往上扔出的球会落回原地,不会因为地球移动而偏离。没有风吹时,空中的云彩纹丝不动。人类在地球上休养生息,也从未有过类似晕车晕船的感受。然而伽利略清楚这些经验并不能佐证地球的静止。他在落体、滚珠和船舶上浸淫多年,已经深谙运动之奥妙。

爬到一艘船的桅杆顶端扔下一个球,它会直落到桅杆底部。即使那船正在乘风破浪,球也不会落到船的尾部或后方。在航行中的船上以同样力度往前或往后扔球,它们落地的距离没有差异。把船舱的所有窗户关闭,让里面的人看不到河岸,他们就不可能知道船是在行使还是停泊之中。这是伽利略总结出的运动相对性原理。彼此做匀速直线运动的系统都是等价的“惯性参考系”,它们之中的物理行为不会有差别。这样,只要地球的运动速度接近恒定,人类就如同处于封闭的船舱内,无法察觉地球的运动。

不过这个原理只能解释地球的“不动”,却无法证明它在运动。伽利略还需要正面的论据。

在威尼斯,伽利略经常与好友萨尔皮一起在港口观望运水的驳船。这个水城只有海水,生活所需的淡水必须从相邻大陆运来。萨尔皮提醒伽利略留意那些船只靠岸时的运作情形。驳船减速时,船上大水柜里的水会涌向前端。加速时则相反。因为驳船在加速或减速,它们不是与静止的海岸等价的惯性参考系。只要关闭的船舱中有一个水箱,里面的人就能通过水的波动判断船只是否在动。

地球也是一艘巨大的驳船,有着现成的大水柜:海洋。哥白尼日心说中的地球有两个分立的运动模式:昼夜交替的自转和季节变更的绕太阳公转。与滚动中的圆珠一样,地球表面任何一点既有来自公转的前进速度又有来自滚动的附加速度。每一天的某个时刻,这两个速度会指向同一方向,该点的速度是二者之和。12小时后,该地点转到地球另一边,两个速度方向相反。那里的速度变为二者之差。这分别是该处运动速度最大和最小的两个时刻。那12小时内,那个地点的总体速度一直在减慢,又在下一个12小时内不断加速。伽利略于是一语道破天机:虽然人类无法直接感知这个日复一日的速度变化,他们只需观看身边的大水柜。生活在海边的人早已熟知海水每天都在潮起潮落地荡漾着,即潮汐。

那是地球在运动的直接证据。亚里士多德和托勒密的地心说——包括第谷的杂交变种——被彻底否定,哥白尼的日心说不再有置疑余地。至少在伽利略心目中如此。

因为地球在动着。

然而时运不济,伽利略在1616年时被天主教会严厉警告,只好偃旗息鼓不再谈论日心说。

两年后的1618年颇不寻常。三颗彗星在入秋之后相继出现,引起各界轰动。一切安宁如初后,罗马学院的数学教授格拉西(Orazio Grassi)撰文论述彗星的来龙去脉。

形状怪异并多变的彗星在历史上不算罕见。亚里士多德认为那只是地球上某种可燃气体在大气层中聚集被点燃,耗尽后即消失。第谷则在16世纪通过视差判定彗星的位置远高于月球轨道,应该也来自遥远的天国。格拉西介绍的正是后者。不过他也指出第谷测定的彗星轨道几乎是直线。如果那也是通常的圆周轨道,其半径将大得不可思议,远非哥白尼的宇宙所能容纳。

伽利略已经55岁,因病魔缠身卧床不起而没能亲眼观测那三颗彗星。当有人通告格拉西有贬抑日心说的倾向时,安分守己中的伽利略还是忍不住拖着病体拍案而起。

格拉西发表作品时用的是一个并不隐晦的假名。那是耶稣会教授的习惯,既让人知道真实作者又留有后路,倘若失手也不至于败坏耶稣会声誉。伽利略不便直接与无名小卒过招,遂将回击文章交由一位学生署名发表,字里行间也并不隐晦身份。这样,两位大教授隔空演练起影子拳击。两个回合下来,伽利略屈居下风。

伽利略对彗星的看法与新星类似,认为那也是一种源自地球的气体。不同之处只是“彗星”可燃,能“烧”出长长并变幻莫测的尾巴。那是亚里士多德观点的翻版。他与耶稣会教授在这里恰好角色颠倒。因为这个先入为主,加上必须避免正面宣扬日心说,伽利略自相矛盾不得要领。

山猫学会的同僚们建议伽利略改变策略。早在邀请他入会时,塞西承诺将出资以学会名义为伽利略出版著作,解除后者一大经济负担。他已经如约出版伽利略的太阳黑子书信集,这时也准备好如法炮制。伽利略于是不再隐姓埋名,在1622年10月写就一封长信,假模假式地向学会里的诗人也是塞西表弟的塞萨里尼(Virginio Cesarini)转述、解释有关彗星的争执。

私信也是那个时代学者们惯用的写作方式,往往是正式出版物的初稿。伽利略这封信更非同一般,在山猫学会中反复讨论和修改之后才在1623年问世。书名叫做8《试金者》,一种检验矿石是否含有金子的精密天平。

《试金者》姗姗来迟,彗星早已淡出公众视野。伽利略也没有拘泥于那场辩论的细节。他大度地表示可以暂时搁置分歧,“安静地等待下一颗彗星的出现”。

他更注重的是自己与那些攻击他的哲学家、诗人和历史学家们的原则性区别。在《试金者》中,他高屋建瓴般地指出那些人将哲学(他特指的是我们今天称之为科学的“自然哲学”)看作虚构体的文学作品。只要作者是诸如亚里士多德的权威,其真实性无足轻重。而伽利略眼里的哲学却是写在我们眼前的宏篇巨著,也就是现实的宇宙。人类必须先学会撰写这部书的语言才能读懂其中奥秘。那是以三角形、圆及其它几何形状为代表的数学语言。如果没有这些符号的帮助,人类不可能读懂书中的任何字词,只能在黑暗的迷宫中乱闯瞎撞。

伽利略还在书中讲述一个寓言故事。从前有一个非常喜欢听鸟唱歌的人。他某天听到屋外有精美的歌声,却不像是来自小鸟。他出去寻觅,发现那是一个放羊娃在往一只空管里吹气,手指还不停地在管子上挪动。于是他知道鸟的歌声也可以来自完全不同的途径。一番思考后,这个人意识到他如果没有偶遇放羊娃就永远不会了解有不同方式产生歌声这个事实。受好奇心驱使,他周游世界,陆续发现各种能够唱歌的动物和器具,也逐一明白它们的发声机制。然而有一天,他捕捉到一只蝉,却看不出蝉是如何在歌唱。他封闭住蝉的嘴巴、拴住它的翅膀、束缚其身体所有部位,直到把蝉折腾死去。百思不得其解之余,他只得承认自己虽然已经认识到多种多样的歌声来源,还是没能掌握其全部起因。

这是对人类正在萌芽中的科学方法的生动总结。那是一个以观察、实验的手段收集信息,以理性的归纳、分析和推导做出预测——蝉的发声可能来自嘴巴、翅膀或身体某处的振动——和实际检验的过程,远远超越朴素的眼见为实。伽利略确信人类能够如此通过数学语言理解大自然这部天书,也不避讳科学探索的局限性。有时候,人们还需要“安静地等待”下一个转机的到来。

《试金者》问世时,伽利略描述的以精确定量的数学语言写就的自然规律还只是一个抽象概念。他自己已经在斜面滚珠实验中发现落体距离与时间平方成正比,但尚未公诸于世。几年前,开普勒在细致分析第谷留下的观测数据后大胆地将哥白尼模型中的行星和地球绕太阳轨道从圆形换成椭圆,获取重大突破。这个简单的改动让整个模型焕然一新,不再需要任何附加修正就能准确地计算出行星的位置。刹那间,哥白尼的日心说简洁明了,让托勒密或第谷的模型望尘莫及9。

开普勒的新模型不再是他二十多年前堆砌柏拉图固体的异想天开。他还具体地总结出行星轨道大小与运行速度之间定量关系的“开普勒三定律”。那正是伽利略所推崇的以数学语言写就的自然规律。从第谷到开普勒一脉相承的发现过程更是真实地诠释伽利略的描述,其推导出的预测也经受了“试金者”式的考验。

椭圆自然也是一个可以书写自然奥秘的几何形状,伽利略却还是不以为然。他不相信行星轨道会偏离圆形。与第谷不接受日心说一样,伽利略并非在盲从古希腊先哲对完美形状的崇拜。他有基于科学的理由。无论是太阳绕地球还是地球绕太阳,它们的运动都有着旋转对称性,不应该偏爱某个特定方向,其轨道因而只能是标准的圆形。

于是他也只能搁置分歧,安静等待合适“试金者”的出现。那会是一个相当长久的等待。物理学家直到20世纪才开始理解这类对称性自发破缺现象,10解开伽利略的疑惑11。

伽利略也有不愿意暂时搁置分歧、安静等待的时候。在得知他那个潮汐来自地球运动的理论后,开普勒当即表示异议。地球上潮汐现象非常普遍,但规律不甚明朗。伽利略所述的地球每半天加速,半天减速,潮汐也应该随之一日一度。大多数的潮汐却每天会出现两次。特别令人期待的大潮往往出现在满月或月黑的日子,强烈表明其中有来自月亮的影响。伽利略的理论却与月亮无关,是一个明显的漏洞。但伽利略急切地需要证明地球在运动,对相关质疑置若罔闻。对他来说,那是哥白尼日心说最直接的唯一证据。

因此,伽利略不仅无视开普勒定律符合实际、足以佐证日心说的事实,也忽视自己潮汐理论的缺陷。与地球轨道与其自身大小的比例类似,地球的自转速度与公转速度相比可以很小,无法造成显著的加速或减速效应。然而伽利略已经搁置了自己的理性。

及至十多年后,年老的伽利略因为坚持地球在运动遭受罗马宗教裁判所审判时,他还不服气地嘟囔一句:“然而它还在动着”12。

与他的斜塔实验一样,那也只是一则后人杜撰的美丽传奇。

伽利略去世之后,他的关门弟子维维亚尼继续钻研摆的运动。维维亚尼发觉摆在来回摆动时不能长时间保持在同一个平面内。他直觉那是环境的随机影响所致,没有深究。

整整两个世纪后,法国物理学家傅科(Leon Foucault)也注意到这个现象。他执着地跟踪观察,发现摆的平面在有规律地持续转动。那不是一个随机或自主的运动,背后的原因正是地球在自转。转动也是一种加速运动,不属于惯性参考系。地球上的人们因而的确能够察觉地球在运动,只不是通过伽利略的海洋大水柜。

今天,世界各地的大型科学博物馆里通常会有一个巨大的傅科摆。它们以其悠然而执着的语调静悄悄地重复着伽利略的嘟囔:地球还在动着。

下一篇:《伽利略与公爵、教皇及信仰》

主要参考资料:

William R. Shea and Mariano Artigas, Galileo in Rome: The Rise and Fall of a Troublesome Genius, Oxford University Press, 2003

Mario Livio, Galileo and the Science Deniers, Simon & Schuster, 2020

J. L. Heilbron, Galileo, Oxford University Press, 2010

Platonic solid

Cosmic Mystery

Society of Jesus,通常简称为 Jesuits。

Julian calendar

Elements

Academy of the Lynx-Eyed;也译作猞猁学院或林琴科学院

因为这个三角形的两个腰长远大于底,它可以近似为等腰三角形。

The Assayer

当年托勒密引进偏心和载轮修正方式时已经让星体轨道偏离标准圆形接近椭圆,因而很有成效。哥白尼自己只采用本轮和均轮,其轨道不具椭圆的“偏心”因素,故没能比托勒密更胜一筹。

参阅《科学随笔:对称性自发破缺与希格斯粒子》

椭圆轨道在这里其实也不特别,行星轨道的平面性已经造成球形对称性的破缺。

Eppur si muove