生命编码背后的故事(卅三)

彼此肩膀

1953年3月7日,威尔金斯终于盼到期待已久的好消息。他兴奋地给克里克写信分享:“我们的黑暗女士”将在下星期离开。他接手了全部DNA数据,不再有任何羁绊。他们在国王学院已经发动破解DNA秘密的全面进攻。

最后,他信心十足地宣布:“用不着多久了”。

两天后,克里克在卡文迪许实验室的办公室里拆开信封,读后竟感到一阵莫名的哀伤。他的眼前正竖立着一人多高的DNA分子三维实体模型。它不再是沃森那些粗糙的硬纸板。实验室车间终于制作出严格按照分子形状和化学键长度设计的金属片和铜棒。克里克和沃森花了几天时间刚刚完成这个庞然大物。他们还在细致地调整每一个原子分子的位置和其间化学键的角度,唯恐出现差错。

克里克与威尔金斯上次会面还是五个星期前那场鸿门宴。诚如威尔金斯所料,最终破解DNA的分子结构不需用时多久。只是他这位多年的好朋友业已失之交臂。

“黑暗女士”1是英国戏剧家、诗人莎士比亚(William Shakespeare)在一系列十四行诗中歌咏的形象,带有激情、暧昧又无可奈何等多重情感。威尔金斯眼里的罗茜一头黑发,皮肤略显黝黑,至少在外观上吻合莎士比亚的描述。

独往独来的富兰克林没有留意威尔金斯在她背后的谋划和议论,也对克里克和沃森的新动向毫不知情,更不知道那两位小年青已经通过国王学院年终报告获取她的实验和分析成果。她一如既往地在实验室里兢兢业业,期望在国王学院仅剩的时间里做出最后的突破。

使用帕特森函数方法成功解析A型DNA的对称性之后,富兰克林也意识到这个方法对不具备丰富衍射数据的B型DNA无能为力。她不得不舍弃秉承的严谨逻辑,走上与鲍林和克里克、沃森的同一条歪门邪道,开始以大胆的假设直接构建B型DNA结构模型。

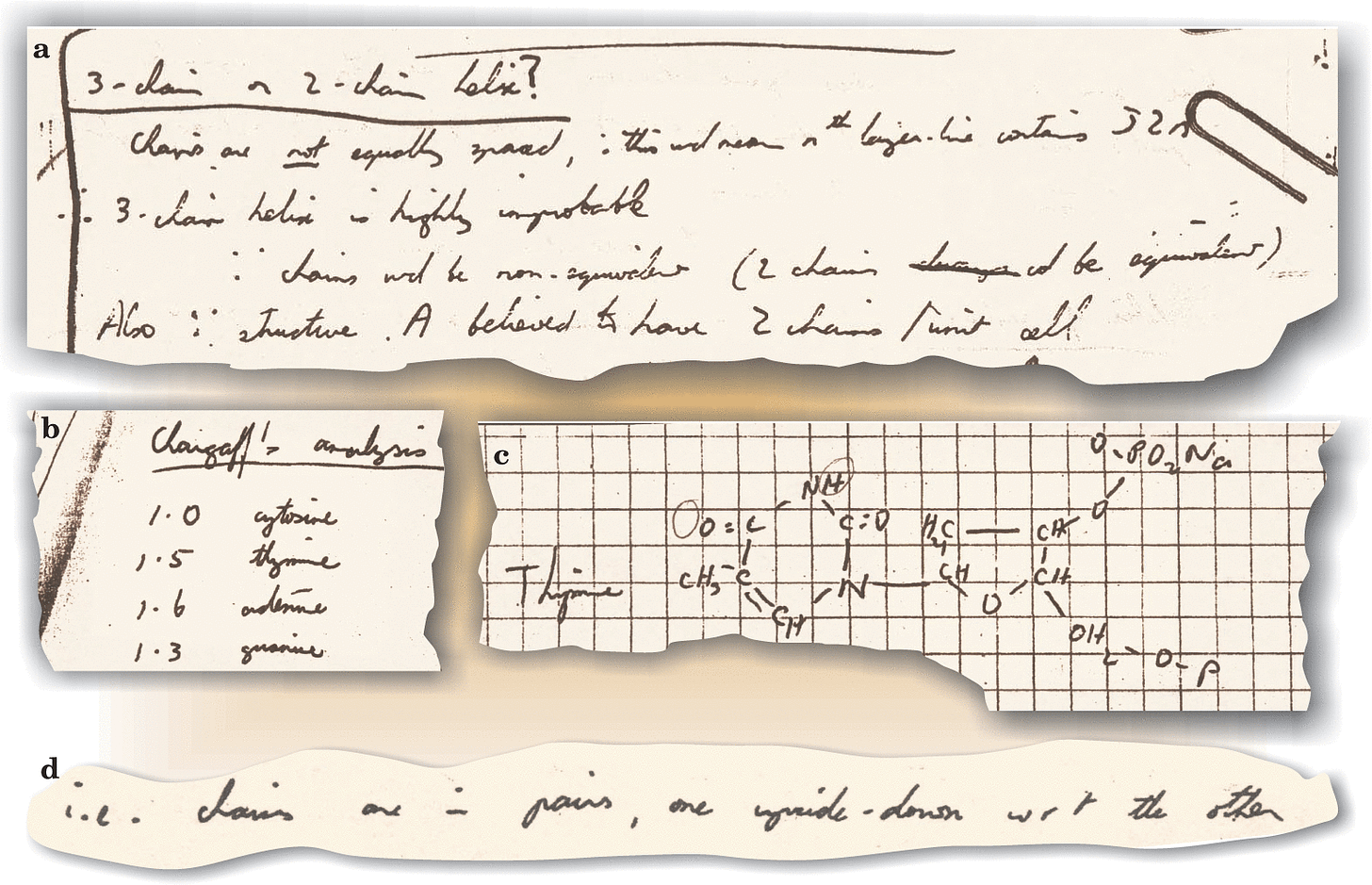

在那个1953年2月,富兰克林的笔记本中陆续出现对B型DNA结构是三螺旋、双螺旋或者单螺旋的猜想和利弊分析。她也在思考查戈夫的碱基成分规律、碱基分子的酮构型,甚至推测双螺旋中两条长链可能彼此反方向。但她终于没有时间了。笔记本中记录的活跃思路在2月23日戛然而止。那天以后,她收起心思,集中精力与高斯林一起整理已有的成果,撰写她在国王学院的最后一篇论文。

富兰克林终究没能像克里克那样领悟到她测量出的C2对称性意味着反平行的双螺旋结构,也没能如沃森般看出酮构型的碱基对有着一模一样的几何形状,因而与查戈夫定律天衣无缝。她的大胆假设只限于笔记本里的纸上谈兵,没有动用能直观地表现原子、分子形状和相对位置的模具。但更大的局限在于她埋头于自己的笔记本孤军奋战。也许,如果身边有一个能够时常交流、辩论,让思想火花碰撞的同事朋友——比如霍奇金,甚至威尔金斯——历史完全可能被改写。但在1953年2月23日那天,富兰克林觉得她已经在DNA结构分析上山穷水尽,遂偃旗息鼓。

五天后,沃森和克里克在卡文迪许实验室大功告成。

布拉格听到好消息时正因为流感在家卧床不起。听着佩鲁茨和肯德鲁在电话里热情洋溢的汇报,63岁的布拉格拖着病体来到实验室。自从放逐那两位吵闹不休的年轻人,他还是第一次踏足那间小小的办公室。虽然对生物学、基因一无所知,布拉格看到模型后很快在克里克的讲解下领会互补碱基分子对的自我复制功能,不由得不信服。人生第一次,布拉格终于超越鲍林,虽然实际获胜的不是他本人。更让他倍感欣慰的是这一成就源自他和父亲在40多年前携手创立的X射线衍射实验,尽管具体的数据并非来自他所领导的卡文迪许实验室。

两年前,布拉格与佩鲁茨和肯德鲁仓促发表蛋白质结构论文,在鲍林面前栽过大跟斗。他还因此遭到隔壁化学系专家的嘲讽。一年半以前,克里克和沃森的DNA三螺旋又被国王学院的富兰克林无情耻笑。有过前车之鉴,布拉格亡羊补牢似地紧急招来曾被他忽视的化学系专家。确定没有明显的纰漏后,他才放下心批准克里克和沃森公开他们的壮举。

克里克正是在那一天收到威尔金斯的来信。他和沃森都没有勇气给他们正意气风发的朋友当头浇凉水。拖了三天后,还是肯德鲁代劳给威尔金斯打电话。威尔金斯放下话筒来不及招呼同事就独自奔向火车站。仅凭肯德鲁的只言片语,他已经意识到这一次不同于一年半以前。

在那间小办公室里,威尔金斯全然不顾克里克喋喋不休的介绍,目光只锁定在模型中间那几个外形一致的碱基对。他明白这个模型不至于离谱。

早在一年前,威尔金斯已经在给查戈夫的信中详细描述过一个磷酸长链在外围的螺旋形DNA分子结构。只是查戈夫提供的DNA样品质量稍逊,他无法确定那会是双螺旋还是三螺旋。但威尔金斯十分自信。精通碱基分子化学性质的查戈夫与擅长X射线衍射实验的他自己可谓珠联璧合,只需等到“黑暗女士”出局定会胜券在握。即使在那次鸿门宴上,威尔金斯也没有透露自己的计划和真实想法。直到面对克里克和沃森的DNA双螺旋模型,威尔金斯才猛然醒悟他和查戈夫都大大低估了这两位只会夸夸其谈的外行。在悟出碱基分子以互补而成对这一关键的奥妙上,有着查戈夫定律发现者作为队友还不及能与多诺霍共处一室的好运气。

百感交集的威尔金斯勉力克制,保持着英国传统的绅士风度。他同意协助两位朋友进一步检验这个模型的细节部分,因为“重要的是科学的进步”2。但当克里克出于怜悯之心邀请他作为即将发表论文的共同作者时,威尔金斯断然拒绝。他终于忍不住质问这个模型中究竟有多少因素来自国王学院的数据。克里克不客气地回怼道,这样问话有失公允。

回到国王学院,斯托克斯、高斯林等人听了汇报后均垂头丧气。兰德尔更是暴跳如雷,即刻打电话找布拉格声讨对方的背信弃义。一番讨价还价后,他们达成新的君子协定:沃森和克里克先不急于发表成果,等到威尔金斯代表国王学院的论文准备就绪后同时发表。布拉格随即联络《自然》杂志,让他们提前准备就绪,只等论文抵达立即排版付印,无须履行通常的同行评议步骤。

卡文迪许实验室里没有人想到也应该通知富兰克林。她已经离开国王学院,正在伯纳尔的学校里忙着建立新实验室。迟至一星期后,富兰克林才因为高斯林的转告获知消息。两人随即不请自来地拜访卡文迪许实验室。曾经一朝被蛇咬的沃森和克里克忐忑不安地看着“黑暗女士”仔细观摩他们的模型,但终于不约而同地呼出一口长气。富兰克林也无异议地接受了这个结构。更出乎他们意料,罗茜表现出豁达、乐观的一面,对他们擅自使用自己的数据没有半点怨气。她套用剑桥老前辈牛顿的名言指出,“我们都站在彼此的肩膀上。3”

但得知布拉格和兰德尔的协议后,富兰克林立即又找到兰德尔据理力争。兰德尔不得不承认富兰克林在国王学院的工作不应该继续被忽视。他与布拉格协商后同意富兰克林也同时提交论文一并发表。

在那个1953年的3月份,卡文迪许实验室门牌103号的小房间成为伦敦及周边科学家络绎不绝前来拜访的圣地。克里克终于得以充分释放一年半前惨遭流产的激情,一遍又一遍不厌其烦地为来宾讲解他们的模型。他的逻辑脉络越来越清晰,声调也随之越来越高亢。不仅布拉格退避三舍,沃森和多诺霍也经常需要逃离办公室寻求清净。

沃森干脆找了个借口飞去巴黎一星期,逃避剑桥的喧闹。但临走前,他没有忘记先给加州理工学院的德尔布吕克写了一封长信,详细描述互补的碱基对和DNA双螺旋结构。在信末,他特意附笔嘱咐德尔布吕克暂时不要告诉鲍林。

克里克也在百忙中抽空写了一封长信。他的收信人是与前妻生育、一直由克里克父母抚养的12岁儿子。与他激昂的演讲相反,克里克在信中以平静亲切的笔调告诉儿子他和沃森做出“可能是最重要的发现”,温情地解释那个“非常漂亮”的DNA结构如何能够储存和复制生命的编码。

直到接近三月底,两人才终于静下心来起草论文。实验室的打字员正好不在。沃森拉上妹妹蓓蒂临时顶替,告诉她这是一个亲身参与“自达尔文出版《物种起源》以来最为重要的生物学事件”的千载难逢之机。至少在他自己心目中,那并不是一句夸张的玩笑。在蓓蒂的背后,沃森和克里克激动地来回走动,你一言我一语口授着,时不时为冒出的佳句相互击掌欢庆。

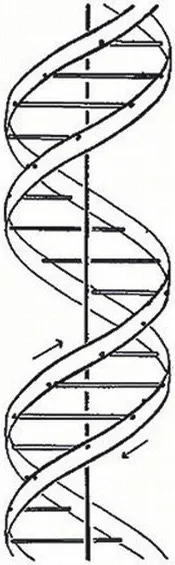

他们这样写出的论文非常简短,发表时不足三页,只有一张插图。那又是奥迪尔的杰作。她在大学时学的是绘画,正好发挥专长将丈夫的粗拙草图改绘成简洁优雅的DNA双螺旋分子结构示意图。

一枚硬币的随机结果决定论文作者的署名次序:沃森在前,克里克在后。他们的DNA分子结构因而也叫做“沃森-克里克模型”,或以英文缩写简称为“W-C模型”。那两个字母组合在英国随处可见,正是“厕所”4的通用简写。

在论文的结尾,他们首先致谢多诺霍的建议和批评,尤其是在“原子之间距离”上的帮助。然后,他们感谢来自威尔金斯、富兰克林和国王学院其他同行未发表实验结果、思想的“泛泛了解”而获得的启示,但没有具体指明他们了解的内容和得到的启发。论文没有援引他们从佩鲁茨手里得到的国王学院年终报告——这桩“猫腻”直到15年后沃森在《双螺旋》回忆录中不经意提起才为人所知,在学术圈引起轩然大波。佩鲁茨不得不公开自我辩解——更没有提及沃森曾经看到的“51号”照片。

论文没有直接引用任何实验证据。他们说明阿斯特伯里和威尔金斯早年分别发表的数据已经陈旧,不足以用作模型的检验。同时,他们宣称“据我们所知”,这个模型符合更新、更可靠的实验数据。那些数据将出现在紧跟其后的另外论文中。但沃森和克里克没忘记强调,他们在构建模型的时候对那些实验结果的具体细节还一无所知。

自然而然地,他们也没有向协助制图和打字的奥迪尔和蓓蒂致谢。

在布拉格、兰德尔和《自然》杂志的共同安排下,沃森和克里克的论文与威尔金斯和富兰克林分别领衔的另两篇论文以这个顺序排列同时发表。于是,后面那两篇自然而然地成为替沃森和克里克补充实验证据的辅佐性“紧跟其后的另外论文”。

威尔金斯的论文由他与国王学院的斯托克斯和另一名合作者共同署名。他们拉拉杂杂地叙述斯托克斯的螺旋体X射线衍射理论和威尔金斯那两年从那不勒斯到剑桥的会议上已经发表过的各种生物体DNA的X射线衍射实验结果。这些不同的DNA表现出相同的结构,与前面论文中的模型一致。

富兰克林和高斯林合写的论文被安排在最后。因为在国王学院的交接,他们的论文其实早在得知重大突破之前已经写就。论文细致地分析DNA在不同湿度的A型和B型两种状态下的X射线衍射数据,得出一个显然是最后才加上的结论:他们的总体思路与前面论文中的“W-C模型”没有冲突。但更为引人注目的是那张后来成为标志性的“51号”X射线衍射照片终于在富兰克林和高斯林的这篇论文中面世。

除了寥寥无几的行家里手,没有人关心那两篇紧跟其后的证明材料。沃森和克里克言简意赅却又石破天惊的论文已经毋庸置疑地奠定DNA的双螺旋结构,开辟分子生物学乃至整个生物学的新时代。

多年之后,沃森和克里克都后悔未能在论文中更突出地体现多诺霍提供碱基分子酮构型的关键性贡献,甚至觉得他应该名列第三作者。虽然曾半心半意地邀请威尔金斯,他们从来不认可富兰克林也有跻身作者行列的资格。

在大洋彼岸的加州理工学院,鲍林早已从儿子的来信中知道卡文迪许实验室对他的DNA三螺旋结构嗤之以鼻。但他没有如沃森想象并有意渲染般幡然醒悟并奋起直追。恰恰相反,鲍林依然对自己的模型情有独钟。他与科里一起修修补补,试图改进其中的明显不合理之处。同时,鲍林的兴趣也有所转移,并没有专注于DNA。

德尔布吕克收到沃森的长信后立即打电话招呼鲍林过来,把信留在桌子上让他自己阅读。鲍林读到最后那句“先不要告诉鲍林”的嘱咐后哑然失笑。因为这封信,德尔布吕克和鲍林成为欧洲以外最早得知“W-C模型”的人5。

鲍林的博士后里奇(Alex Rich)听说后在半夜突然惊醒再也睡不着觉,只好跑进实验室利用那里现成的原子分子模具搭建起这个模型。他并不知道“W-C模型”的究竟,只听鲍林说起碱基如何配对,在磷酸、脱氧核糖长链之间形成氢键而构成双螺旋。仅凭这些概念性描述,里奇毫无困难地自己搭建出合理的DNA结构。他觉得这个模型无懈可击,满意地回家继续睡觉。

即便如此,鲍林还是没有完全信服。虽然他确实也觉得双螺旋的“W-C模型”可能更为合理,但还不愿意放弃自己的创造。他已经准备四月份去比利时出席那里的第九届索尔维化学会议,正好可以顺道访问剑桥一窥端倪。

经历一年前的护照风波后,鲍林身心俱疲,不再参与政治性的社会活动。那次获得的短期护照早已失效,他必须重新提出申请。不料,两耳不闻窗外事的好表现也没能获得政府首肯,他还是被拒。在海洋对岸卡文迪许实验室和国王学院为DNA分子结构激情澎湃的日子里,鲍林却陷入与美国外交部的又一轮纠纷之中。经过漫长的解释和交涉,他在不得不再度宣誓保证自己不是共产党组织成员后才又一次获得一本只是短期有效的限制性护照。

四月初,他终于仓促成行。那正是沃森和克里克等人的三篇论文刚刚完稿付印之际。即使是面对国际级大师的来访,克里克和沃森这时候早已成竹在胸泰然自若。鲍林仔细察看他们的双螺旋实体模型,与富兰克林论文中的“51号”照片对比思考,最终表示认可。那天晚上,鲍林和儿子彼特、沃森和妹妹蓓蒂一起在克里克夫妇家开怀畅饮。宾主欢聚一堂,尽情享受奥迪尔的厨艺。第二天,鲍林和布拉格联袂前往布鲁塞尔。

1911年由比利时实业家索尔维(Ernest Solvay)创立的索尔维物理会议6曾在早期量子力学的诞生、发展中举足轻重。7索尔维后来又创办了与之相仿的化学会议。但在第二次世界大战之后,这个曾经独领风骚的会议已经失去往日的辉煌。

1953年化学会议的主题是蛋白质,正是鲍林傲视群雄的场所。布拉格却借机在会上宣读沃森和克里克的论文,使那次会议成为DNA分子结构首度问世之地。布拉格讲演之后,鲍林在席中站起,坦诚地表示他虽然两个月前刚刚与科里发表自己的DNA模型,但看来沃森和克里克的结构才会是正确的。

鲍林曾经以长达15年漫长、反复的大胆假设小心求证才终于解析出蛋白质的α螺旋和β折叠二级结构。但在DNA结构的研究过程中,他不知道查戈夫定律。除了阿斯特伯里和贝尔20年前的测量,他没有看到过任何DNA的X射线衍射照片。因此,他在大胆假设后几乎无从求证。因为蛋白质的巨大成功,鲍林信心百倍,仍然仓促发表了没有根据的模型。直到在卡文迪许实验室看到“51号”照片,他才如梦初醒。

一年前,科里曾经在鲍林护照受阻时单独访问国王学院,看过富兰克林的X射线衍射照片。那次访问的确切时间和他具体看到哪些照片没有留下记录。富兰克林和高斯林那时或者还没有或者刚刚开始拍摄“51号”照片,但他们也早已有了类似的照片可以提供。鲍林自己到伦敦后没有去国王学院。富兰克林后来表示,如果国际大师屈尊来访,她肯定会将所有成果全盘奉上,包括那张最为清晰的“51号”照片。

其实,鲍林那次还专程前往利兹大学访问阿斯特伯里的实验室。他们那时为蛋白质α螺旋中周期性的差异争执不下。鲍林不知道、阿斯特伯里也想不起来他们身边的文件堆里还藏有贝顿拍摄的两张DNA的X射线衍射照片。贝顿的照片比富兰克林和高斯林的“51号”照片早了整整一年,有着几乎完全相同的衍射图案。

鲍林和科里只能采用的是阿斯特伯里和贝尔近20年前的陈旧数据。因为阿斯特伯里那时不了解环境湿度对DNA的影响,他们拍摄的照片是A型和B型DNA的混合而模糊不清。鲍林也与最初的克里克一样通过不准确的密度估算认为DNA必须是三螺旋。他对这些数据、估算的不可靠性没有警觉,还曾在给兰德尔的信中洋洋得意地反讽。

多年以后,艾娃忍不住询问丈夫:既然DNA如此重要,为什么你那时没有更努力一点?鲍林思忖良久,老老实实地交待:那时候他觉得DNA的结构解析非自己莫属,没想到会有人——尤其是两位无名小卒——能够在这个难题上捷足先登。

痛定思痛,鲍林终于看到自己科研视野中的盲点所在。

完成论文之后,沃森又陪着即将去日本成亲的蓓蒂去巴黎散心。他给妹妹买了一把时尚的雨伞作为结婚礼物。独自走在这个国际大都市的繁华街头时,沃森伤感地想着那天是自己的25岁生日,他已经过了可以随心所欲地与众不同的年龄8。

那年8月12日,刚过38岁生日不久的克里克给仍然居住在爱尔兰的薛定谔写了一封简短的信件,附上他们划时代的论文。

沃森和我有一次讨论我们是如何进入分子生物学领域的,我们发现我们两个都是因为受您那本小书《生命是什么?》的影响。

我们想您也许会对随信寄上的论文感兴趣——您会看到您那个“非周期性晶体”会成为一个非常贴切的名称。

那是薛定谔在都柏林发表《生命是什么?》演讲的整整十年之后。DNA分子以其优雅、简洁、美丽的双螺旋结构展现在人类眼前。

在那两条光滑曲线的长链之间,一个接着一个的碱基对以相等的距离组成规则的阶梯,犹如电报纸带上的电码。以几何的眼光,DNA是一个标准的周期性晶体。而那些碱基对其实各不相同,可以是以A、C、G、T为表征的四种碱基对中任何之一。在化学性质上,它们像莫尔斯电码一样随机,不具任何周期性。

这便是薛定谔的“非周期性晶体”。在那些碱基对的非周期性中隐藏着生命发育和遗传的信息。

正如克里克告诉儿子,那是一个非常漂亮的分子。

(待续)

Dark Lady

What mattered was scientific progress.

“We all stand on each other's shoulders.”牛顿的原话是“如果我看得更远,是因为我站在巨人的肩膀上。”(If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.)

Water Closet

沃森汇报DNA模型突破的第一封信写给德尔布吕克而不是他的博士导师卢里亚,因为他觉得德尔布吕克更能理解这个模型,同时也因为他正在准备下一步去加州理工学院继续博士后研究。

too old to be unusual。这是他回忆录《双螺旋》的煞尾之笔。