量子纠缠背后的故事(之六)

索尔维的会议

1909年10月,爱因斯坦一家从伯尔尼搬回苏黎士,在他们当年作为大学情侣的旧地开始心情舒畅的新生活。玛丽奇很快怀上了他们第二个儿子。

教学对爱因斯坦来说是一个新的挑战。还在专利局期间,他曾几经努力争取到伯尔尼大学一个没有工资的代课职位。第一学期,他没有学生来上课。好朋友贝索拉了另外两个专利局的朋友来捧场。第二学期,刚有了一个学生却很快就退了课。课堂里除了那几个朋友,就只是他那个对物理学一窍不通的好妹妹。因为无法向这些人收费,他只好停了课。也难怪苏黎士大学的教授们会对他的教学能力放心不下。

有了正规教职后,爱因斯坦在苏黎士大学全力以赴,每天花很大精力备课。他的工资不高,因此依旧衣着邋遢不修边幅。但与其他教授不同,他完全没有架子,在课堂上积极与学生互动,还经常邀请学生课后去酒吧咖啡馆神侃,故大受欢迎。只是有一天他猛然醒悟:重新回到学术殿堂之后,他能够用来思考物理问题的时间反而比在专利局时少得多。

虽然这时他已经名声在外,苏黎士大学的同道对这个新来的副教授并没多加注意。直到有一天,爱因斯坦再次迎来一位不速之客。

早在爱因斯坦奇迹年的1905年年底,柏林大学的能斯特(Walther Nernst)提出了一个大胆的猜想:所有物体在温度降至绝对零度时,它的“熵”(entropy)都会变成零。熵是一个热力学概念,是对物体有序程度的衡量。普朗克当初用以推导黑体辐射的热力学第二定律便是关于熵的:孤立系统中的熵总会增加,即越来越无序。

能斯特比同校的普朗克稍微年轻,但名气已经不相上下。他的研究领域更接近化学,是当时正兴起的“物理化学”专业的领军人物。他把自己的猜想称之为“定理”,其实却没有任何理论或实验上的证据。为了寻找根据,能斯特也对低温下固体的比热发生了兴趣。

爱因斯坦当初在专利局资料中只查到了导师韦伯的数据。他不知道在韦伯之后不久,苏格兰的杜瓦(James Dewar)也做过比热测量。与韦伯靠天吃饭、苦等寒冬季节不同,杜瓦开创了低温制冷技术。他率先实现了氧气、氢气在极低温下的液化,并以发明沿用至今的保温瓶——“杜瓦瓶”——而著名。也是在1905年,杜瓦发表了非常低温下的比热数据,大大扩展了韦伯的结果。爱因斯坦也算侥幸。他的简单模型与韦伯的数据符合得非常好,但如果包括了杜瓦的新成果反倒会显得差强人意。

爱因斯坦的论文在1907年发表后一直无人问津。在萨尔兹堡会议上,他因为专注于光的本质也没有在演讲中提及这个重要发现。倒是没有去开会的能斯特在1910年偶然发现了那篇论文,顿时如获至宝。因为爱因斯坦关于比热在绝对零度时趋于零的预测与他那熵趋于零的猜想几乎等价,而爱因斯坦提供了背后的物理原因。

1910年3月初,能斯特亲自跑到苏黎士与爱因斯坦会面。这个大名人的到来在名不见经传的苏黎士大学引起不小的轰动,总算让当地教授们对他们身边的副教授刮目相看。

也是在那之后,爱因斯坦的比热理论才引起广泛注意。能斯特和他的学生们进行了系统的低温比热测量,肯定了爱因斯坦的预测。不久,爱因斯坦那简单化的定性模型由索末菲和他的学生德拜(Peter Debye)推广成严格定量的理论。

而能斯特猜想的“定理”更是一跃成为热力学的第三定律,现代物理学的基石之一。量子的概念由此进入了热力学。

爱因斯坦小家庭在苏黎士的幸福生活没能持续多久。很快,他接到来自远方的好消息:布拉格大学的德语部有一个正教授席位,几经斟酌之后决定聘请爱因斯坦。

那时大学里的副教授不是独立的职位,而只是辅助相应正教授的附属。所以,正教授席位非同小可。对爱因斯坦来说,这是他职业生涯的大飞跃。但是,这个职位也来之不易。妻子玛丽奇极力反对,不愿意离开苏黎士这个熟悉的温馨环境。捷克当时属于奥匈帝国,有着一整套陈规陋习。爱因斯坦不得不收敛起他施瓦本人的倔犟,既同意加入奥地利国籍,又违心地在文件中撤回他没有宗教的选项,填上了自己隶属信奉摩西的犹太教(Mosaism)。

1911年1月,他成为布拉格大学的教授。工资也加了一倍。

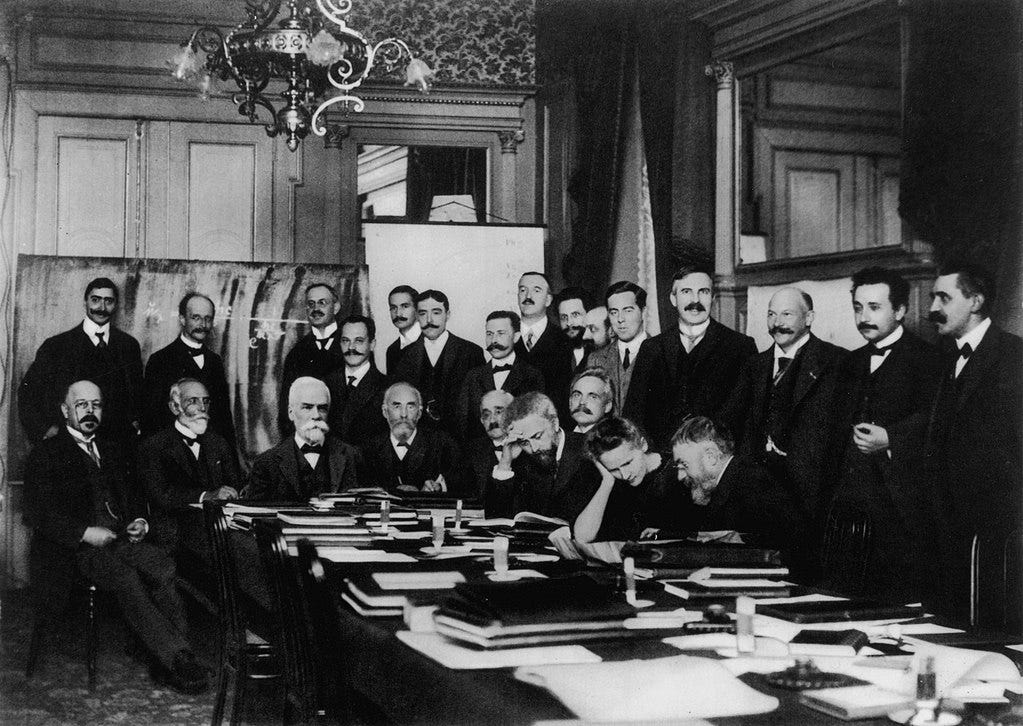

那年秋天,比利时的实业家索尔维(Ernest Solvay)在能斯特的游说下拿出一笔资金,由普朗克和能斯特遍洒英雄帖,邀请了19位最杰出的物理学家聚会讨论他们面临的最迫切问题:辐射与量子。年仅32岁的爱因斯坦是收到请柬的最年轻一位。他还应邀在会上做专题报告。

这样的高档次国际学术会议在当时还是首创。在索尔维的财力支持下,教授们下榻布鲁塞尔最豪华的饭店,享受最高级的招待。在那星期里,他们没有任何生活羁绊,尽情争辩物理问题。

10月29日,会议开幕。已经73岁高龄的索尔维讲话,洋洋洒洒地论述了他的世界观和对科学发展的看法。精英们正襟危坐,礼貌地凝听、感谢他的指导之后,才开始他们的议程。

在能斯特的安排下,爱因斯坦的报告在最后一天,题目是《比热问题的现状》。虽然会议的主题是“辐射与量子”,他惊讶地发现光量子概念并没有被排上日程。于是,他在系统地介绍了他四年前研究比热的成果之后,又自作主张地用相当的篇幅讨论辐射同时是波动和微粒的本质,继续两年前在萨尔兹堡的话题。

这一次轮到德高望重的主持人洛伦兹站出来回应。他也再次指出爱因斯坦的观点完全与麦克斯韦理论矛盾,似乎不值一哂。那年年初,爱因斯坦在搬家去布拉格途中曾专门绕道荷兰拜访了洛伦兹。他们虽然在量子问题上意见相左,但这年龄上相差了四分之一世纪的两个人已经成为互相倾慕的好友。

这是爱因斯坦第一次在国际范围专家面前亮相。他曾经对这个难得的机会满怀希望,结果却颇为失落。在他眼里,与会者大多老生常谈、了无新意。几天下来,他在学术上毫无收益。

让他大开眼界的倒是学术之外的花絮。在这次会议上,他第一次见到法国的居里夫人(Marie Curie)和与她同来、她已故丈夫当年的学生郎之万(Paul Langevin)。会前,法国的小报开始连篇累牍地发表被郎之万妻子披露的居里夫人与郎之万的情书。这场婚外恋被炒作得沸沸扬扬,成为学界一大丑闻。可也正是在会议期间,诺贝尔委员会宣布将当年的化学奖授予居里夫人,表彰她发现、分离镭元素等贡献。这是居里夫人继与丈夫一起获得1903年诺贝尔物理学奖之后第二次获得这一殊荣,却来得似乎很不是时候。

爱因斯坦觉得颇为滑稽。私信里他向朋友讥谑:凭居里夫人的魅力,应该不可能对任何婚姻造成威胁。但同时,他也给居里夫人写信,表达诚挚的敬意和同情。

爱因斯坦对索尔维会议的失望也许更多来源于自己的心境。会议的主题“辐射与量子”正是他最关心的课题。然而,1911年的他与1909年萨尔兹堡会议上的他已经判若两人。在这两年里,他一直致力于寻找推广麦克斯韦方程,使其容纳光量子的途径。但他屡战屡败,这时已经觉得身心俱疲、山穷水尽,再也找不到突破口。也许,洛伦兹的确一语成谶:麦克斯韦方程不可撼动。

在这个群英荟萃的场合,他也没能捕捉到新的思想火花。

玛丽奇的感觉没有错,布拉格那个陌生的地方的确不适合他们。爱因斯坦在那里无论工作还是生活都差强人意,远不如在苏黎士时的惬意。他的办公室窗外倒是一个宁静、漂亮的公园。他经常看到一些人或规规矩矩、若有所思地散步,或激情地辩论。但奇怪的是早晨那里全是女性而下午全是男性。他打听之后才明白隔壁是一个疯人院。爱因斯坦不禁对来访者感慨:你看,楼下也还有一些不是整天操心着量子理论的疯子。

苏黎士也在记挂着爱因斯坦。当年曾在大学考试、专利局职位上帮过大忙的好朋友格罗斯曼已经是他们母校苏黎士联邦理工学院的数学教授。他联合当地学者为爱因斯坦在那里争取到一个正教授职位。在布拉格不到一年之后,爱因斯坦再次搬家,衣锦还“乡”。他们的导师韦伯那时正好去世,避免了不必要的尴尬。爱因斯坦冷酷地评论:韦伯的去世对学校来说是有利的事情。

其实,苏黎士也已经容纳不下这颗正冉冉升起的新星了。

1913年7月的一天,能斯特再次来到苏黎士。这次他还带来了普朗克。两位学术名流携手到这偏僻所在,只有一个目的:说服爱因斯坦接受他们的聘请去柏林大学。

自从两年前第一次来这里见到爱因斯坦之后,能斯特就对这个他称之为“玻尔兹曼再世”的年轻人深为倾服,当时就有了将这个天才招揽至柏林大学的念头。他不仅是一个卓有成就的科学家,还是一个善于经营、运作的活动家,同时在学界、政界、商界游刃有余。在科研之外,他曾发明过一种电灯,赚了一笔大钱。在他和普朗克联手操作下,他们为爱因斯坦量身定做了一个非同寻常的席位。

虽然爱因斯坦还年轻,他们保证他会立即被接收为普鲁士科学院成员,并能通过科学院领取一笔工资。同时,爱因斯坦会被聘为柏林大学的教授和即将成立的理论物理研究所主任。在丰厚的薪金之外,他们解释那会是一个不需要承担任何教学任务的教授席位、不需要经手任何行政管理的主任职务。这样,爱因斯坦可以全心全意、随心所欲地专注于他自己的科研。这在当时的大学里是前所未有的特殊待遇,尤其是为了一个刚刚才过而立之年的后起之秀。为了促成这个席位,富裕的能斯特还自掏腰包捐了款。

这一切的确都投准了爱因斯坦所好。不到两年的教授生涯已经让他感觉教学的疲倦,正巴不得能摆脱这个负担。为了表现矜持,他让那两位大教授坐火车出游,自己好有点时间“慎重考虑”。他许诺会带上花在车站迎候他们归来:红花意味着他决定接受聘请,白花则表明他要留在苏黎士。当普朗克和能斯特回来时,他们非常高兴地看到站台上微笑的爱因斯坦,手里举着一只红玫瑰。

为了兑现诺言,普朗克、能斯特、鲁本斯和另一位柏林大学教授、也参加了索尔维会议的前德国物理学会主席瓦尔堡(Emil Warburg)联手给普鲁士科学院写了一封提名信。他们一再强调爱因斯坦是一个不寻常的天才,因此需要也值得非凡的待遇。在信中,他们自然热情洋溢地对爱因斯坦赞不绝口,指出“在日益丰富的现代物理中,几乎不存在一个爱因斯坦没有做出过显著贡献的领域。”

同时,他们也没忘了指出这个年轻人的不足之处:“有时候,他可能会在推测中迷失目标,比如他的光量子假说。但这并不能当作贬低他的根据,因为要在科学中引进真正的新思想,就不能不经常地冒一些风险。”

在1913年,普朗克绝望之际引入量子概念已经过去了12年,爱因斯坦提出光量子概念也有了八年之久。以他一己之力,爱因斯坦将量子概念从电磁波推广到原子振动、热力学,揭开了一个新的普适理论的序幕。但此时此刻,在这些权威人物的眼里,他的这些努力不是革命性的创新,而只是一个可以被谅解的缺憾。

那十来年里,爱因斯坦一直是量子理论的独行侠,一个不可理喻的施瓦本人。

1911年的索尔维会议主题是“辐射与量子”,但与会者并没有花太多功夫谈论量子——金斯关于黑体辐射的报告居然完全没有提及新的量子理论——故而让爱因斯坦深为失望。显然,普朗克对量子的理解还只局限于解决黑体辐射这一实际问题的手段。他和能斯特邀请的名单也表明了这一点。他们中只有个别人没有参与过黑体辐射研究,而只因为他们在其它领域的贡献受邀。

虽然居里夫人因为诺贝尔奖和花边新闻引起了轰动,她几乎没有参与会议的学术讨论。因为她所从事的放射性研究和发现的新元素与“辐射与量子”没有关联。同样地,来自英国、获得诺贝尔奖不久的卢瑟福(Ernest Rutherford)也插不上嘴。没有人提及他半年前刚发表的一个相当新颖、奇异的原子模型——那也与量子沾不上边。

但至少卢瑟福自己觉得非常有收获。这是他第一次近距离接触量子理论。通过爱因斯坦的讲解,加上能斯特的推崇,卢瑟福体会到量子概念的重要。他回到曼切斯特后就禁不住向一位碰巧来访的年轻人滔滔不绝地转述了在会上听到的一切。

那小伙子来自丹麦,名叫玻尔。

(待续)