漫步科学:徜徉美国物理学会的年会

在学术会议上的旅游

第一次听说美国物理学会的“三月会议”时是1987年,我到美国才七个月。那年的三月会议在纽约市举行,正值所谓“高温”超导体的出现。临时安排的会堂被挤得水泄不通。物理学家从下午开始排队等候,持续讨论到凌晨还意犹未尽。这个场景被新闻媒体大肆渲染,成为物理学界的“伍德斯托克”。1969年在纽约州乡村伍德斯托克(Woodstock)举办的民间音乐会是摇滚乐异军突起的盛大节日,后来泛指集体大狂欢。淡泊宁静的科学家也跻身此列,堪称罕见。

当时我在读美国的研究生第一年课程,与学术会议毫无瓜葛。那年夏天选导师后才开始做点课题。年底时,导师提及来年的三月会议。他在科研基金上阮囊羞涩,只能为愿意去的学生每人提供区区一百美元。可能受前一年影响,几位学生都兴致勃勃。我们飞往新奥尔良,住在离会场不近的基督教男青年会(YMCA)廉价的集体宿舍。我还没有自己的成果可以在会上交流,只是一位基本自费的年轻学生,满怀对学术界的憧憬。

顾名思义,三月会议在三月下旬举行。其地点每年不同,在美国各地巡回。这个会议着重物理学内人数最为众多的“凝聚态物理”分支,在美国物理学会的会议中规模最大。在互联网还没有全面普及的三十多年前,它不仅是物理学家重要的交流场所,也是散布全美高校中国留学生绝好的重聚机会。随着导师科研资金的改善,我逐渐摆脱自掏腰包的窘境,后来在研究生和博士后期间多次参与这个会议。

然而好景不常,九十年代初期的大萧条席卷物理学界。会上能见到的老同学数目逐年急剧下降。我自己最终也告别学术界,不再与三月会议有缘。

直到三十多年后的2025年。

美国物理学会还另有一个注重高能、宇宙学等非凝聚态物理的“四月会议”。那个会议规模略小,地点固定在东海岸。三月、四月两个会议几乎没有重合度。我只参加过一次四月会议,还只是因为那年的会议异乎寻常地包括一点凝聚态内容。

今年也有点特别。为纪念海森堡(Werner Heisenberg)发明量子力学1一百周年,美国物理学会等团体促成联合国教科文组织将2025年定为“国际量子科技年”2。作为庆祝,美国物理学会破天荒地将本年度的三月会议和四月会议合并,在洛杉矶附近阿纳海姆(Anaheim)共同举行,冠之以响亮的大名:“全球物理峰会”。

这是一个不可多得的契机。离开学术界三十多年里,物理学在我的工作和生活中早已退化为渐行渐远的背景,只在间或有重大新闻时浮现。人类成功探测引力波便是这样的一个事件,让我意识到自己对这个物理学基本问题的来龙去脉一无所知。引力波在早年的基础课里只有浅尝辄止的提及,没能留下什么印象。我只好恶补一番,将心得写成《捕捉引力波背后的故事》3。在随后十来年里,“背后的故事”系列扩展到宇宙膨胀4、量子纠缠5、生命编码6和气候变迁7。这是一个年过半百后与物理学重修旧好的过程。自己的关注点也随之自然地远离过去的狭窄研究领域,扩展至物理学全局。

通常,引力波和宇宙膨胀属于四月会议范畴。量子纠缠在当年的会议里无迹可寻,如今作为量子计算的热门主要集中在三月会议。与生命和气候现象有关的物理课题也大都只与三月会议有关。两个会议的合二而一将这些各行其道的领域汇集在一起,实属机会难得。

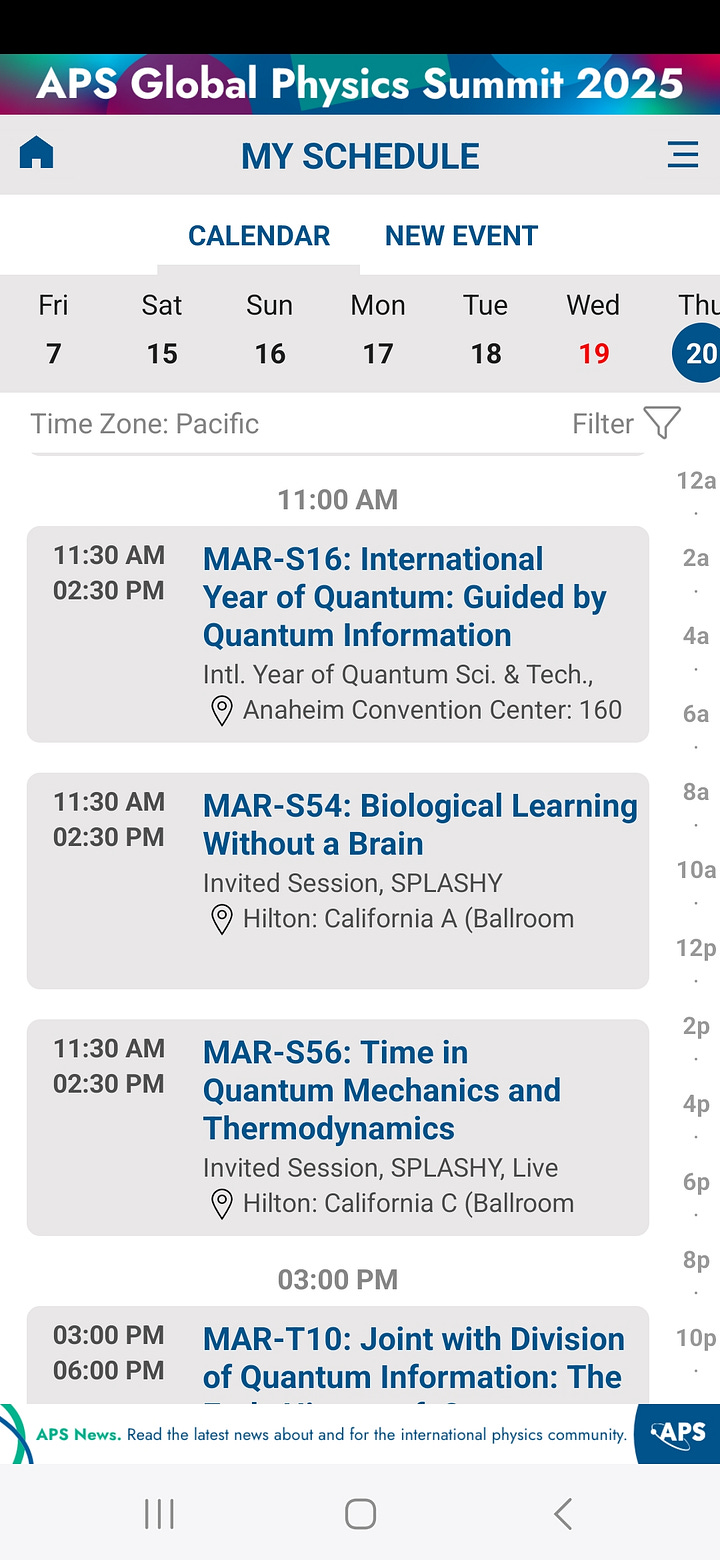

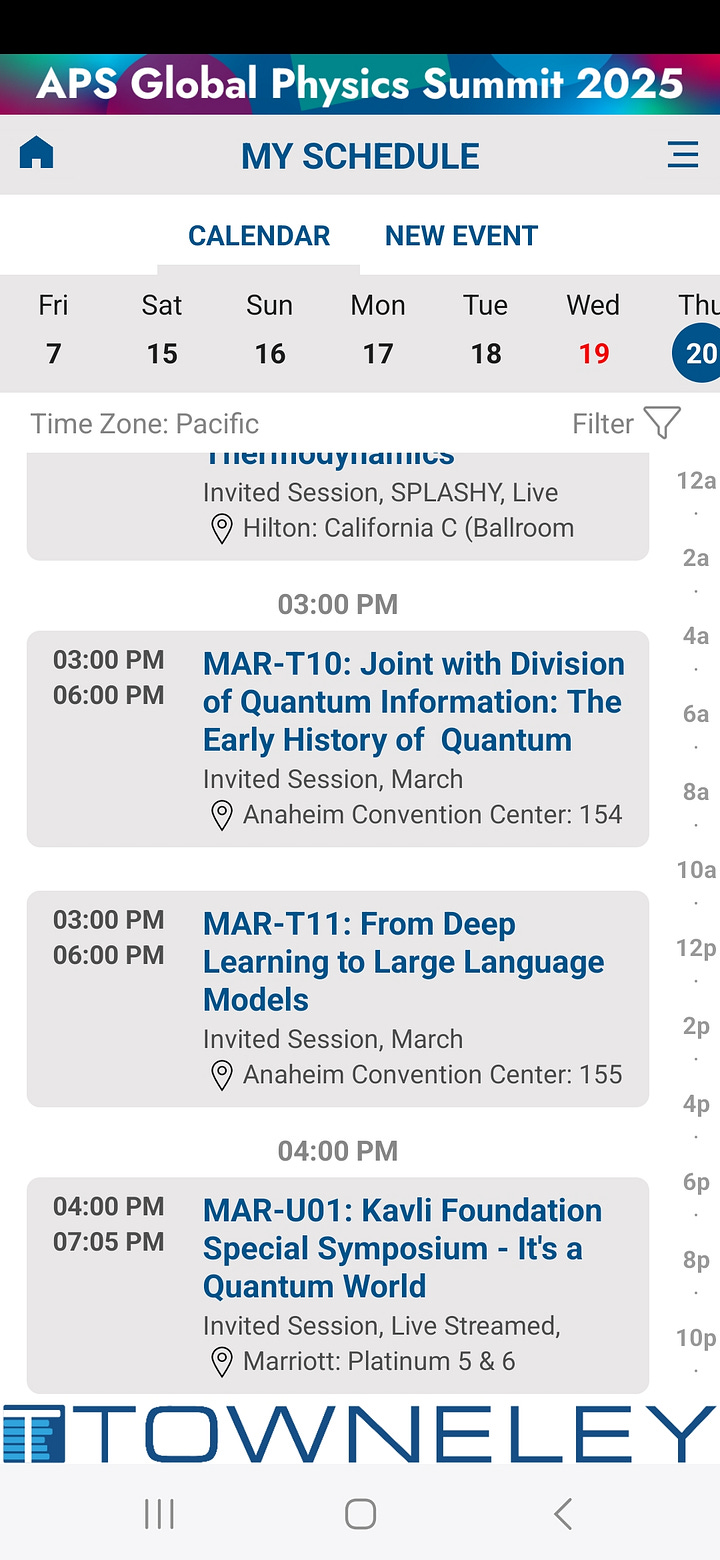

阿纳海姆偌大的会议中心也只能容纳传统的三月会议。传统的四月会议设置在左邻的万豪(Marriott)宾馆。右侧的希尔顿(Hilton)宾馆也是会场,专门研讨“溅泼”(SPLASHY)物质。这是一个新术语,来自软物质、聚合物、生命体、活性物质、统计物质、错杂物质和易变形物质8的合称缩写。新名称不伦不类也不易记忆。它脱胎于传统的凝聚态物理,似乎意欲独树一帜。与生命现象有关的生物物理以及气候物理大都出现在这第三个会场。

包罗万象的“峰会”因而让人全方位地接触物理学前沿。于是在阔别学术界的三十年后,我再度参加美国物理学会的年会。这一次,我不仅没有成果,也没有课题或导师,只是一位完全自费而来、踽踽独行的老年过客。

会场内外一如既往,是朝气蓬勃的年轻人世界。学会统计的人数计一万四千人,其中三分之二是博士后、研究生或大学本科生。在日程表里看到一些专为本科生讲解成果安排的会场,属于过去所未见。开会的程序没有改变。会议邀请的嘉宾有36分钟时间、普通的讲解只有12分钟。组织者在对各个场所参加人数的预测上还是美中不足。有的大会堂稀稀落落,小会议室却水泄不通,后面站满没有座位的听众。

当年手写后摆放在投影机上的透明胶片已经绝迹,被整齐划一的PPT取代。演讲者可事先将PPT上传到会场机器,不再临时地手忙脚乱。音响设备也更新换代,却还是免不了时不时发出让演讲者手足无措的尖啸噪音。听众大多带有手机和笔记本电脑。他们时不时举起手机拍摄演讲者的投影屏幕作记录,或埋头在电脑上做笔记、联网查询背景资料。这在三十年前还只是幻想。

过去曾在会上聚首的老同学们都不见了,即使所剩无几还留在物理领域教学、研究的也没有前来参会。几位导师都已退休。在日程表上没能找到当年熟知的教授们名字。就连那时铺天盖地的研究课题也很难得见,没能在具体项目上怀旧履新。这是时代在进步,却也令人失落。

当年的会议上不曾有机器学习或人工智能,它们在今年的日程表中随处可见。即使是在“寻常”的讲座里,机器学习也会冷不丁地出现在数据分析的页面之中。这似乎早已司空见惯,无需特别说明解释。合并举行的峰会正是在这里显出优势。在一个会场,机器学习帮助科学家寻找暗物质、暗能量。那是宇宙依然深藏不露的奥秘。另一个会场里,机器学习又在各种物理、化学实验中大显身手。那却是与日常生活紧密相连的凝聚态科研。而机器学习本身也是物理学家当仁不让的课题。一些会场在展望将这个新工具磨砺成科研人员搜索资料数据、阅读乃至自动分析文献、编写程序等等得力助手的前景,另外的会场里又在探讨机器学习为传统教学带来的挑战和机会。甚至单细胞的细菌和普通机械网络也加入了“机器”学习的行列。

由量子纠缠延续而来的量子计算是另一个热门。会场上的话题涵盖各种用作量子比特的器件、编程手段和纠正错误机制和设计。作为国际量子科技年的一部分,峰会也特意安排一些量子纠缠、量子计算在横跨传统三月、四月会议各领域中的实践。相比之下,传统三月会议的凝聚态物理反倒相形见绌,缺乏引人注目的大标题。

如此规模会议的论题琳琅满目,但也目不暇接。从浩瀚的宇宙到微小的离子、电子,从最前沿的进展到对科学历史的回溯,三个会场里经常有上百个会议室在同时上演精彩的剧目,难以取舍。

峰会上最为熟悉的莫过于其浓郁的氛围。会场内,讲演者在规定的时间内叙述自己的成果和意义,有的从容不迫有的急急忙忙。会场之外,人们自然地形成大大小小的讨论圈,或者固执己见或者谈笑风生,经常可以听到汉语、印度语和少量的欧洲语言。星转斗移江山依旧。这是永恒的学术会议,只是更换了整整一代人。

会议上的商业大展(Expo)也依然如故,各种仪器设备争奇斗艳。不同的是现在有众多与量子计算有关的商家。他们似乎不只是展示商品,醉翁之意更在于宣示自己的存在,招兵买马聘请新人。我以前做的是理论研究,对新仪器没有感觉。每次开会浏览的是出版社陈列出的新书。这次的出版社数目明显减少,只有三两家。没能看到以前总会留意、曾注重出版中文科技书籍的新加坡“世界科技出版集团”(World Scientific Publishing)。

学术会议也非世外桃源。在一周内聆听的一百多场演讲中,大约有四五位科学家未能与会,临时改为远程直播或录像。他们缺席的原因是所在政府部门或科研机构突然限制旅行支出。年会传统上安排当年诺贝尔奖获得者的特别讲坛。这次也因两位获奖者没能到来临时取消。讲坛被改成题为“捍卫科学”的对话会(townhall),讨论针对美国联邦政府试图削减科研资金的形势和对策。学会主席和官员在会上介绍学会的立场态度和正在进行与即将发起的全国性游说活动,很是老生常谈也在话里话外弥漫着悲观。相当多的普通会员在他们讲话后排队发言。尽管主持人一再提醒大家保持冷静、耐心倾听不同意见,发言者千篇一律,没有出现偏离“主旋律”的奇谈怪论。在这里,美国物理学会只是一个普通的利益团体。

年轻学者在发言中纷纷表示对自己工作机会和前途的担忧,让我有恍如隔世之感触。三十多年前,我作为博士后参加三月会议时,职业前途也是挥之不去的忧虑,在会上还有过一次没有结果的工作面试。

时过境迁,今天的我在学术会议上漫步不需要担忧工作、课题或资金,也没有同学、同行、相识的寒暄聚餐。这是一次没有负担的悠闲。

1987年的“伍德斯托克”之后,美国物理学会的年会没能再现引发媒体喧哗的辉煌。记忆中有过新闻的是在拉斯维加斯举行的一次三月会议获得当地报纸长篇报道。内容只是物理学家来到这里占据位置却没有花钱投注,为赌场带来不小的经济损失。在今年的峰会上,“暗能量频谱仪”(Dark Energy Spectroscopic Instrument;简称 DESI)项目“隆重”发布三年观测结果,数据表明曾让爱因斯坦纠结反复的“宇宙常数”(cosmological constant)9极可能不是常数。这一发现致使描述宇宙的标准模型“ΛCDM理论”10岌岌可危。不过这个消息也已在半年前公开透露,不再是新闻。

“主题旅游”是一个长盛不衰的生活方式。人们经常不惜重金不远万里观享著名艺术家表演、乐队演奏,品尝明星厨师的佳肴,身临其境地体验奥运会、世界杯的精彩。学术会议不具备同样的诱惑或震撼。但这里同样地有过去和将来的诺贝尔奖获得者或声望显赫的专家学者,细腻而波澜不惊地讲解他们的杰作和想法。他们既是个体的明星,又形成一支卓越非凡的团队,整体全面地展现科学的今日和未来。学术会议提供的不仅是知识,更有身在其中之感受。对于合适的听众、观众,它们不失为有意义的旅游主题。

International Year of Quantum Science and Technology

Soft, Polymeric, Living, Active, Statistical, Heterogeneous, and Yielding Matter

参阅《宇宙膨胀背后的故事(之一):爱因斯坦无中生有的宇宙常数》

不讲讲川普的影响?