捕捉引力波背后的故事(之四)

聆听天籁之音的韦斯

当韦伯探测引力波的冲击波传到麻省理工学院时,那里的物理教授们发现他们有点麻烦。

麻省理工学院在第二次世界大战期间专注于雷达技术,做出了卓越的贡献。他们因此持续地获得来自美国军方的大量科研资助。二战之后,物理以及与物理有关的系科急剧膨胀,欣欣向荣。这时候,他们突然意识到,系里却没有一个研究广义相对论的教授。他们只好矮子里拔将军,指派年轻的助理教授韦斯1开一门广义相对论的研究生课程。

韦斯1932年出生于德国。父亲是一个家境富足、笃信共产主义的犹太医生,母亲是演员。两人邂逅的一夜情有了韦斯,然后才不得不奉子成婚。韦斯两岁时他们因为纳粹的迫害不得不出逃,辗转几年来到美国,于1939年定居纽约市。那里正聚集着大量和他们一样刚刚“下船”的欧洲移民,捎来了对古典交响乐的一往情深。还是孩子的韦斯从他们身上既攫取了他的人生擎爱,也看到了商机。那时调频广播刚开始时兴,小小的收音机无法发挥其魅力。韦斯成为第一代音响发烧友,收集电子元件自己设计、制作电路将调频信号高保真放大,用高功率大喇叭播放。

有一次,一家电影院着火,废墟中有20来个大型剧院用扬声器。韦斯把它们一个个扛回家,接上自己的电路,给朋友们播放纽约爱乐乐团的演出,效果惊人。

他没能发大财,但有了一个让更多的人更容易地听到高品质的美乐的志向。

他注意到播放虫胶唱片时总会有一点“嘶嘶”的杂音没法消除。为了解决这个难题和发展他的事业,韦斯上大学时选择了麻省理工学院。不料,大学里让他着迷的不再是电器中的音响,而是一个姑娘手指下流出的美妙钢琴声。他神魂颠倒地追随女孩去了芝加哥,可还是眼睁睁地看着她另攀了高枝。不过他也不是一无所获,从她那学会了弹钢琴。在那之后六十多年,每天晚上弹奏一小时钢琴成了韦斯一辈子的功课。

铩羽而归,他发现麻省理工学院已经将他除名。喜欢动手、捣腾的他便走向物理实验室,一间一间地打听他们是否需要帮手。扎卡瑞亚斯2教授收留了他,让他打了两年小工,然后推荐他重新入学。这回韦斯老实了,不仅上完了大学,还接着一口气在扎卡瑞亚斯的指导下拿了个物理博士学位。3

他的博士课题是刚萌芽的铯原子钟技术。用这种异常精确的钟来实际测量爱因斯坦预言的引力场中的“钟慢”效应那时很时髦。他对物理实验中的精密测量产生了浓厚的兴趣,也许这与他当初做高保真电路时的所需要的精益求精一脉相承。

毕业后,韦斯在普林斯顿大学跟狄克4教授做了两年博士后。狄克那时一边在寻找引力波,一边正准备做探测宇宙微波背景辐射的实验,不料却被贝尔实验室的那两位幸运儿抢了先。1964年韦斯回到麻省理工学院任职,有了自己的实验室。他也计划同时进行引力波和宇宙背景辐射方面研究。很快,韦伯“发现”了引力波,于是他就顺理成章地被抓了差,去开设广义相对论课程。

年轻的韦斯不敢坦白他其实从没接触过广义相对论,只好硬着头皮开了课,自己边学边教,现买现卖。他是擅长动手做实验的,对这理论里复杂的数学最为头疼,只好尽量地把它当作一堂实验课来讲,试图用各种模型、假想实验来直观地解释广义相对论,倒也别具风味。

学生要求他讲讲韦伯的实验。韦斯不得不承认他自己对韦伯棒的机制也摸不着头脑。他在课堂上与学生一起探讨了爱因斯坦的原始论文,然后干脆布置了一个作业,设计一个与韦伯不同的测量引力波的方法。在这个过程中,他有了自己的想法。

韦伯在费曼的“粘珠”假想实验中看到的是那根棍子,把它作为“琴弦”寻找引力波引发的共振。韦斯则相反,他着眼于那颗珠子,要直接测量珠子因为引力波的运动。当然,这个运动——如果有的话——幅度会极其微小,又没有共振那样的放大机制,如何测量呢?韦伯知道,可以用光干涉的方式来放大细微的距离变化。

1887年,迈克尔逊5和莫雷6设计了一个干涉仪,将一束光用半透镜分成两份,分别送往垂直的两个方向,然后用镜子反射回来重新汇聚。如果二者略有差异,光的波动性会导致聚合的光产生干涉条纹,这样可以测量两个方向上的差别。

在那个试验中,两个方向的光束走着完全相同的距离。他们想找的是两个方向上光速的区别。那时候的物理学家假设光是在一种叫做“以太”的媒体中传播。因为地球也在以太中运动,经典物理推论顺着地球运动方向与垂直方向上光的速度应该有差异。这样干涉仪中两个光束返回时的时间也会略有差异。这个微小差异可以从干涉条纹中测出。

迈克尔逊和莫雷没能找到任何差异。也就是说,光的速度没有受到地球运动的影响。这个结果否定了以太的存在,确认了麦克斯韦尔方程组中光速的绝对性。迈克尔逊因此赢得1907年诺贝尔物理奖,是第一个获得科学类诺贝尔奖的美国人。

韦斯认为,既然现在已经知道光速是恒定的,同样的这个实验就可以用来寻找不同方向上微小的距离差异。干涉仪两个方向终点处把光反射回来的镜子便是费曼的珠子,它们因为引力波的细微波动会导致两条光路距离的微小差异。这个差异可以同样地出现在干涉条纹中。

上他的课的几个研究生对这个课题非常感兴趣,他们不满足于在堂上讨论,而是与韦斯在晚上碰头,加班加点继续研究。他们搭建了一个臂长1.5米的干涉仪用以研究引力波到来时如何探测的模型。这个装置比当年迈克尔逊和莫雷用的的那个大不了多少,不同的是他们现在可以用激光作光源,先进得多。晚上干活也有好处:他们实验室就在地铁线边上。一旦有车经过,他们这个简陋的设备就被震荡得一塌糊涂。只能等到末班车开过、夜深人静后才能试验。

一晃两三年就过去了。韦斯和他那些换了好几茬的小伙伴们依然乐在其中,解决了一系列如何应对环境影响的难题。系里的其他教授们则都不知道他在搞什么名堂。一位老教授好心地提醒韦斯,如果还没有论文发表,他眼看着就不可能得到终身教授职位。韦斯这时候还没有能够正式发表的成果,只好把他这几年的心得、笔记整理一下,写成一篇材料发表在学校内部的季度报告上。

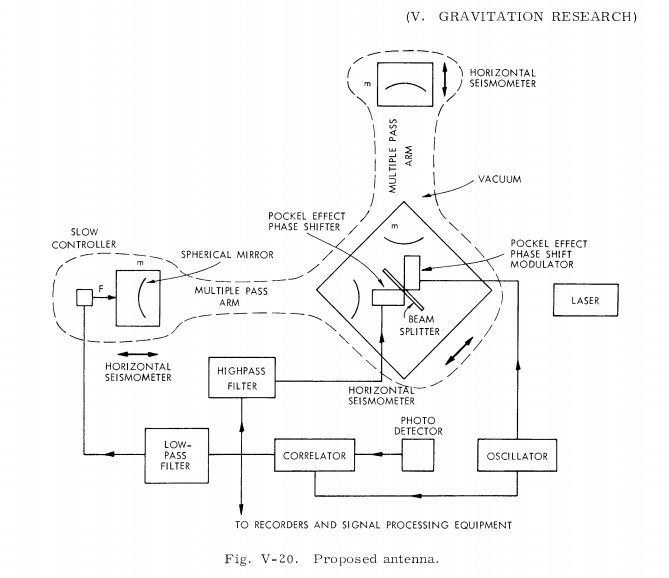

韦斯1972年发表的这篇内部报告分两部分,前一半是用高空气球测量新发现的宇宙微波背景辐射,后半部是引力波干涉仪的设计和研究。他当时把它叫做“引力天线”7。这是他的干涉仪设计第一次面世,但因为只是一个学校内部报告,很少人知晓。

费曼1957年在教堂山解释“粘珠论”用的示意图【见本系列之二】中的“棍子”呈十字交叉,每个方向上各有一个“珠子”。韦斯的干涉仪设计图则可以看作是费曼那个图左上角的四分之一部分,在左边和上方各有一个弧形的镜子反射激光。这两个镜子便是费曼的珠子。镜子和图中心的激光半透镜、测量仪器等之间构成两条“长臂”,相当于费曼的棍子。当然,韦斯的长臂只是激光的路径,不是实物。他的棍子其实是悬挂镜子的支架、天花板和固定在地面的光源、半透镜、测量仪器以及与它们相连的建筑、地球等等的整体。也就是说,当除了镜子以外的所有一切都固定连接在一起时,独悬其外的镜子因为引力波的颤动便是珠子与棍子之间的相对运动。两个镜子不同的颤动使得不同方向上的两条长臂的长度产生细微不同,这个差异便可以由被反射的激光束的干涉条纹放大测量出来。

韦伯的共振棒是一根琴弦,他期待的是引力波脉冲的那一下拨动。韦斯的干涉仪则是一套高保真组合音响,他期望通过这个“天线”接收、记录、播放引力波的全套旋律。韦斯已经意识到,他这个仪器最敏感的频率范围正好与他所沉醉的钢琴的音域一致。他之所以对探测引力波着迷,正是少年时作为音响发烧友的延续。只是这时他神往的不再是调频台中的交响乐,不再是姑娘指下的钢琴曲,而是那来自遥远时空、浩瀚广宇的音阶。所谓“此曲只应天上有,人间能得几回闻”。

然而,韦斯却不得不面对人世间的烦恼。

进入1960年代末,美国社会格局发生了巨大变化。二战之后长大的新一代走向社会,不再相信父母一辈的保守理念。美国在越南战场陷入的泥潭也促使社会对军队产生疑惑、警惕。1969年,美国国会在例行的军队拨款法案中附加了一个“曼斯菲尔德修正案”8,明文禁止军队出钱资助与军事技术不直接相关的科研项目,以减少军队对大学、公司等民间机构的控制和影响。

麻省理工学院首当其冲,一下子失去了大量来自军队的资助。韦斯的引力干涉仪项目立刻陷入断粮的困境。他这个学校里仍然没有广义相对论专家,更没有人能理解他这个小玩意的价值。韦斯只能自谋出路。

1973年,韦斯向国家科学基金会9提交了一份详细的资助申请,希望他们能支持他继续引力波干涉仪的研究,但很快就被拒绝了。基金会那时还在全力资助韦伯的实验。

这还不是最令他伤心的。一年后韦斯接到德国同行比令10的电话,询问他这边干涉仪的进展。韦斯很纳闷比令怎么会知道有这么个干涉仪。比令很不好意思,坦白说他们收到过美国基金会寄来的韦斯申请书,邀请他们做同行评议。那时比令在慕尼黑仿照了一根韦伯棒,折腾几年一无所获,正在失落中看到了韦斯的设计很感兴趣。他顾不上科学界匿名评审的伦理要求,自己就动手开始了干涉仪的研究。比令还告诉韦斯,不仅在德国,他这个设计其实已经在欧洲流传开了。

还不只是欧洲。在美国加利福尼亚,韦伯培养的第一个博士伏华德11也在休斯飞机公司的实验室里自己建造起一个干涉仪,还就近拉到当时还是研究生的特蕾波尔帮忙。12

韦斯自己倒也没山穷水尽,他那个用高空气球探测宇宙微波背景辐射的实验取得了不俗的成绩,确保了他获得麻省理工学院终身教职。美国航空航天局13对这个课题发生了浓厚的兴趣,希望能把该实验扩展到卫星上,进行大气层以外的测量。1976年,韦斯被航天局聘为宇宙微波背景辐射探测委员会主席,主持这方面的科研。航天局财大气粗,他不再需要为科研经费发愁,只是不得不暂时搁置引力波,他那聆听天籁之音的梦想。

(待续)

Rainer Weiss

Jerrold Zacharias

韦斯后来自己当教授期间也收留过几个大学期间辍学的“坏小子”。其中两个,修梅克(David Shoemaker)和佩奇(Lyman Page),现在分别是麻省理工学院和普林斯顿大学的杰出科学家。修梅克后来还成为探测引力波国际协作项目的官方发言人。

Robert Dicke

Albert Michelson

Edward Morley

Gravitational Antenna

Mansfield Amendment

National Science Foundation (NSF)

Heinz Billing

Robert Forward

伏华德后来没有继续他的科研生涯,而是急流勇退,成为一个职业科幻小说作家。

National Aeronautics and Space Administration (NASA)