捕捉引力波背后的故事(之二)

费曼的机灵和罗森的固执

与艺术世界相似,物理有“经典”和“现代”之分。艺术上的这个过渡体现了人们审美观的与时俱进。而诞生于二十世纪初的现代物理却是革命性的,带来了人类世界观的突变。

在经典物理的几个世纪里,物理学家对光是什么一直在纠结中。牛顿所主张的“微粒说”(光是粒子)遭到惠更斯1的“波动说”(光是波)的强烈挑战。随着对光干涉、衍射现象的观察,后者占了上风。及至麦克斯韦尔发现光就是电磁波,更似乎是下了定论。

也正是麦克斯韦尔方程组里蕴含的光速不变这个绝对性催生了狭义相对论。几乎同时,对“黑体”、原子的电磁辐射能谱以及光电效应的研究导致了量子理论的诞生。这时,光不再是单纯的波,而是再次以粒子出现——光子。

狭义相对论和量子力学这两大突破便是现代物理的起源。

光(或电磁波)这个既是粒子又是波的特性(所谓“波粒二象性”)直到1940年代末才有了严格的数学表述。那时,两大革命胜利会师,实现了麦克斯韦尔方程组的量子化。由此产生的“量子电动力学”完美地融合量子力学与狭义相对论,完成电磁相互作用的现代物理描述。

有趣的是,与爱因斯坦探索引力波时遭遇奇点相似,量子电动力学的发展过程中最大的困难是该理论计算出来的许多物理量都是无穷大,在现实中不可能。经过诸多物理学家的努力,日本人朝永振一郎2和美国人施温格3分别归纳出一种叫做“重整化”4的手段解决了这个“发散”问题。不过他们动用的数学错综复杂,很难理解。更糟糕的是,一个简单的物理过程往往需要花好几天、几星期的时间推导演算,晕头胀脑还不敢确定结果是否正确。

1948年,30岁的费曼5在一次学术会议上演示了一种别出心裁的方法。他像小孩子画人型一样把物理过程用几根简单的线条画出来,然后说每条线、每个点都对应于一个函数,看图说话般地就写出了描述这个物理过程的方程式,用十几分钟的时间轻松完成了别人几个星期的工作量。

费曼这种魔术般技巧令其他物理学家既惊艳又困惑。直到后来戴森6证明了它与朝永振一郎和施温格繁复的方程式在数学上其实完全等价之后才如释重负。这个“费曼图”不仅简单方便,而且在物理图像上直观明了,很快成为量子电动力学的正式语言。费曼因此一举成名,开始了他在物理学界独特的传奇生涯。7

那是物理学的黄金时代。第二次世界大战刚刚结束,物理学家才从原子弹爆炸的蘑菇云下回到平静的书桌旁。因为雷达和原子弹在二战武器中的决定性作用,物理学一夜间炙手可热,物理学家也成为普通民众心目中的英雄人物。

短短几年里,物理学有了相当大的进展。除了量子电动力学,晶体管的发明、“基本粒子”的不断被发现都在时刻刺激着新的突破。但在这一片大好形势中,广义相对论,尤其是引力波,却似乎是被忽视了。

同样被物理学界忽略的还有爱因斯坦。老年的他对物理学的这些现代成就几乎充耳不闻,在普林斯顿孤单地试图将电磁力和引力结合起来,找出他称之为“统一场论”的比广义相对论场方程更广义的方程式。直到1955年4月18日去世。

1955年也正是狭义相对论问世50周年、广义相对论问世40周年的年份。物理学家已经在筹备一场纪念会议,在爱因斯坦曾经为专利局打工的瑞士伯尔尼市举行。爱因斯坦也已计划出席,他的不幸去世赋予了会议更及时的象征意义。著名物理学家泡利8在那年7月召开的会议开幕致辞中指出:“(我们现在)这个重要的历史时刻是相对论理论以及整个物理学历史的转折点。”至少从广义相对论的角度,他的话并非虚言。

自然,引力波是会议上的一大议题。比较讽刺的是,对引力波持最强烈否定态度的正是爱因斯坦的前助手、柱面引力波的冠名人之一罗森。

当年离开普林斯顿去了苏联9的罗森很快自己也发现了那篇论文中的数学错误。他给爱因斯坦写了一封信,但未能送达。后来罗森收到朋友寄来的一份剪报,才从新闻中知道论文被“降级”发表在一个小刊物上。又过了好久他才得以读到那期《富兰克林研究所所刊》,当即由惊诧转为极度的不快。虽然他走之前曾同意由爱因斯坦全权处理论文,却绝没有想到爱因斯坦不仅换了期刊还把整个论文的结论都颠倒了发表。他给爱因斯坦写信抱怨,说发表的版本虽然避免了当初的小错误,却付出了回避实质问题的代价。

在罗森看来,实质的问题依然是引力波不能存在。于是,他也自作主张地把他们论文的原稿略作修改但保留原来的结论,发表在苏联一份学术刊物上。10

罗森在基辅只呆了两年便匆匆返回美国。这时他已经在以色列定居,是以色列物理学会和科学院的创始人之一。在伯尔尼的这个会上,罗森发表了他的最新成果:他推导出他们名下的柱面引力波所能携带的能量是零,因此没有实际意义。

两年后,美国的物理学家也组织了他们自己的广义相对论会议,在北卡罗来纳州大学所在的教堂山召开。这次会议有美国空军的科研经费资助。在二战的余威下,空军抱有幻想,有朝一日这些神奇的物理学家会发明出抗重力的神器来。

普林斯顿大学教授惠勒11是主要组织者。他顺带着把自己过去的学生——无论他们是否涉足过广义相对论——全都邀请来共襄盛举,包括他最得意的博士学生费曼。

费曼这时毛羽已丰,颇为恃才傲物,尤其是看不上广义相对论这一摊。为了显示清高,他特意用了一个假名,在会议上注册为“斯密斯先生”,以至于有些与会者不知道他的真实身份。

费曼到会晚了一天,错过了第一天关于引力波的讨论。在看到众多专家围绕着复杂的数学方程争论得不亦乐乎时,忍不住插足发表了一番高论。

他首先觉得当时的广义相对论研究很空洞,没有实验的支持。他用不久前解决的量子电动力学问题举例:他们知道他们遇到的发散问题只是数学上的困难,因为已经有各种实验测量告诉他们最后的物理结果不是无穷大。但在广义相对论领域却不存在这个好处,不容易把握方向。

费曼没有提到爱因斯坦和罗森那篇论文所经历的反复。因为他并不了解——那时候还只有罗伯森和《物理评论》编辑知道其中过节。但他的确一针见血:正是因为没有实验结果做参照,爱因斯坦和罗森才会在遭遇奇点时轻率地得出、接受引力波不存在的结论。

所以费曼怀疑他们在讨论的会不会只是数学游戏。他提出如果一味追求理论的严格、数学的准确,反而会失去对物理图像的把握——所谓只见树木、不见森林。

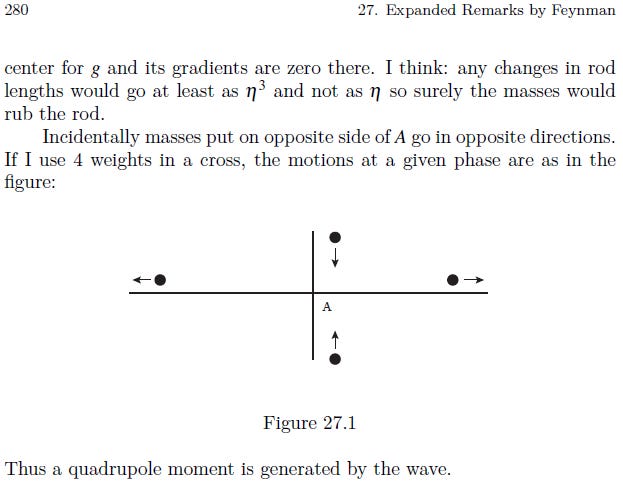

至于引力波是否能携带能量的争论,他更是完全舍弃数学推导,提出了一个简单的假想实验:

既然引力波是空间本身的波动,它到来时空间中所有物体都会随之振荡起来。设想有一根长棍子,上面有一个或几个非常小的珠子,可以沿着棍子滑动。引力波到来时,棍子和珠子的反应会有所区别:棍子每个部分都要随着引力波振动,但因为它是完整的一体,各部分之间受原子间的电磁力束缚,振荡幅度会非常小。而珠子是个体,它的振荡幅度就会比棍子的大。这样,我们可以观察到珠子与棍子之间的相对运动。如果珠子与棍子之间有些许摩擦,我们还可以探测到摩擦生的热。

能量是守恒的。在这个假想实验中,摩擦能够生热,其能量只能来自引力波。因此,引力波必然是携带着能量的。

不料,费曼这一番天真的外行话倒还真让一众引力学家脑洞大开,几乎立刻就接受了引力波的现实。这个假想实验被称之为“粘珠论”12,后来被用于证明引力波的正式论文中。

当然不是所有人都可以这样被说服。罗森没有参加美国的这个会议,也一直没有接受引力波,尽管他的论文得到其他专家反驳。迟至1979年,他还发表了一篇论文,把费曼博士论文中与惠勒合作研究电磁波的一种方法运用到引力波上,再一次“证明”了引力波无法存在。与40多年前如出一辙,他论文的题目是《引力辐射存在吗?》13。只是那时已经没有人再注意到他的工作了。

这两次会议最成功之处是重新点燃了广义相对论的香火。这个国际会议作为传统保持了下来,每两三年举行一次。以广义相对论的英文缩写编号,1955年的伯尔尼会议代号是“GR0”,1957年教堂山则是“GR1”,以此薪火相传。下一次会议——“GR22”——将于2019年在西班牙举行。

费曼后来也还参加过这个会议,但总是牢骚满腹。他曾在欧洲开会时给家里老婆写信抱怨这个领域如何地无聊,请求她禁止他以后再参与这个会。他也没有对引力波表现出多大兴趣,而是坚持引力必须像电磁力那样量子化之后才能有意义。他做了一些尝试,但也没能找到实现引力量子化的途径。14

当时在教堂山会议上听费曼讲“粘珠”的还有一个没人注意的退伍军人。可能整个屋子里只有他一个人觉得费曼的主意并不纯粹是在“假想”,而是有可能实现的。因为与其他那些纸上谈兵的理论家们不同,他是能动手做实验的。

(待续)

Christiaan Huygens

Shinichiro Tomonaga

Julian Schwinger

renormalization

Richard Feynman

Freeman Dyson

朝永振一郎、施温格、费曼三人因为这项贡献获得1965年诺贝尔奖。

Wolfgang Pauli

现乌克兰首都基辅市

爱因斯坦和罗森这篇历史性论文的原底稿已经失传,罗森发表的这个版本应该是最接近原样的。

John Wheeler

sticky bead argument

Does Gravitational Radiation Exist?

广义相对论与量子力学的融合至今仍是一大难题。