生命编码背后的故事(廿六)

蛋白结构

1947年圣诞节后第二天,鲍林带着妻子艾娃、16岁的二儿子彼特(Peter Pauling)、15岁女儿和10岁小儿子1在纽约冒着风雪登上著名的玛丽女王号豪华邮轮。因为牛津大学的邀请,鲍林将在英国讲学半年。过去十多年里,鲍林自己频繁出差。艾娃偶尔会陪伴丈夫出行,把孩子们托付给保姆。这是他们第一次全家跨洋出海。虽然为省钱只乘坐三等舱,从鲍林到小儿子人人兴奋莫名。

鲍林已经是科学界超级明星。英国人安排他四处演讲,接受五花八门的奖章和荣誉头衔。1948年2月,鲍林在王家研究所由法拉第创办、已去世的老布拉格恢复生机的周末讲座发表演讲。那个星期五晚上,伦敦上流阶层衣着华丽地济济一堂。鲍林在法拉第当年的实验室内感受历史,然后信心十足地步上讲台。他手里拿着化学课堂上常见的教具:台球大小的圆球和连接它们的细棍,分别象征原子和化学键。那便是分子的结构。鲍林告诉听众,如果原子真的像他手里的台球这么大,那么他的身高会是从地球到月球的距离。

那时候还没有人造卫星、航天技术。鲍林引导听众想象那样一个巨人眼中的世界:地球不过台球般大小,可以被他捡起来把玩。繁华的纽约市不过是球面上一个小斑点,看不出究竟。如果这个巨人有显微镜,他大概能看到斑点里面有一个中央公园。使用分辨率高得多的电子显微镜,他又能看清帝国大厦的轮廓。但那已经是“眼见为实”的极限。如果采用化学实验室中的过滤、分离手段,这个巨人应该可以发现纽约市内有着汽车般大小的物件。而通过X射线衍射实验,他还能察觉出齿轮、螺钉等机械部件的大小、形状及分布。

但介于汽车和齿轮这两个尺度之间,他却没有得心应手的观察工具。通过城市、公园、楼房、汽车、齿轮等等,巨人也许能够意识到地球与其它星球不同,猜测这里有着智慧的生物。但他无法直接看到这个制造出城市和汽车的生命体,因为人类的尺度正好处于这个巨人的观测盲区。

在这一番绘声绘色的海阔天空之后,鲍林回到现实的世界。身高不足两米的人类在试图理解生命的奥秘。他们养育豌豆和果蝇,在光学显微镜下看到细菌、细胞核和染色体,用电子显微镜看到病毒、蛋白质的轮廓,化学分析的手法让他们知道氨基酸等有机分子的存在,而X射线衍射又揭示出分子中的原子排列和化学键。这一系列事实让科学家相信基因的存在。但基因究竟是什么,如何掌控生命的历程,如何自我复制、代代相传等等关键问题却恰恰处于人类的盲区,无从观察。

但鲍林乐观地告诉听众这个“未知的黑暗区域”2在第二次世界大战之后已经成为化学家、生物学家和物理学家共同关注的焦点。私下里,他也敏感地意识到重大突破迫在眉睫。在战争刚刚结束的1945年底,鲍林和刚上任的生物部主任比德尔联手向洛克菲勒基金会提交资助申请,详尽地描绘出他们为加州理工学院规划的宏大目标:利用一切物理、化学、生物手段向那个“未知的黑暗区域”发动总攻,一举突破“人的科学”。

1946年3月23日早晨,70高龄的路易斯被人发现死在伯克利的实验室里。那时他已经退休,仍然坚持自己做实验。现场发现他使用的剧毒化合物氰化氢(hydrogen cyanide)已经泄漏,让同事朋友们怀疑他死于自杀。路易斯一生成就卓著,曾被41次提名诺贝尔奖却总是名落孙山,晚年为此耿耿于怀。3但法医鉴定路易斯死于心脏病,可能发作时意外导致毒气的泄漏。

对于鲍林来说,玻尔是一个遥不可及的偶像。路易斯则是最为亲近的亦师亦友。自从在加州理工学院扎根后,鲍林一有机会就去伯克利拜访路易斯。两人长时间在路易斯办公室的黑板前热烈讨论,亲密无间。路易斯早年的立方原子虽然没有物理根据,却是解释化学键的第一个实在模型。鲍林便是通过路易斯提供的直观图像认识有机分子中至关重要的共价键。在用现代的量子力学取代路易斯模型的《化学键的本质》扉页上,鲍林恭敬地注明“献给路易斯”。路易斯则在信中告知鲍林,他带着这本书和几本侦探小说外出度假,只觉得阅读鲍林的教科书远比那些小说更为激动人心。

当年引导鲍林进入晶体X射线衍射实验的导师迪金森也已在1945年英年早逝。虽然尚未中年,鲍林在加州理工学院和美国化学界已经成为独当一面的栋梁之才。

在欧洲求学时,鲍林曾专程去苏黎士拜访薛定谔而扑空。他正是在那里学会海特勒和伦敦求解薛定谔方程的数学方法,为后来破解“化学键的本质”打下基础。20年后,已经成熟的鲍林对薛定谔《生命是什么?》的评价与对约旦那“一派胡言”相同,只是用了一个不同的词:“胡言乱语”4。在鲍林看来,薛定谔的“非周期性晶体”以及他用热力学定律对生命现象的解释完全没有科学根据。鲍林尤其对薛定谔需要“新的物理”的结论不以为然。他相信生命现象并未超越已有的物理定律,关键只在于理解蛋白质分子丰富多彩的结构和形状。

一种酶只能切割一种蛋白质,一种抗体只能对付一种病毒。生命现象充满着这类“一把钥匙开一把锁”的特异性。约旦想当然地认为特异性是因为双方是全同的物质。鲍林持相反的看法:那是因为酶和蛋白质、抗体和病毒之间有着几何形状上的互补性,正好像钥匙开锁那样般配。酶、抗体、病毒本身也都是蛋白质。只要能找出蛋白质中氨基酸组成的肽链如何能折叠出这些千形百状的规律,就能破解生命的奥秘。

十来年前,鲍林曾经在解析血红蛋白结构时知难而退。血红蛋白分子过于庞大复杂,X射线衍射所得的照片既模糊不清又无从分析。他只好以自己“大胆假设小心求证”的绝技对付这个“未知的黑暗区域”。凭借对化学键的纯熟理解,鲍林意识到蛋白质中组成肽键的几颗原子必须处在一个平面上。氨基酸分子便是分别挂接在那个平面的两边。为了“悬挂”的稳定,氨基酸与平面相连的共价键必须是双键,即路易斯曾经描绘的两个立方原子以一条共同的边相连之情形。5这个限制大大地减少蛋白质可能有的结构数量,简化“猜测”的步骤。但即便如此,他还是没能凑出阿斯特伯里实际测出的周期性,只得作罢。

在加州理工学院的实验室里,鲍林借来的米尔斯基完成氢键论文后即返回洛克菲勒医学研究所。但鲍林很快找到替代的助手。也曾在洛克菲勒医学研究所工作多年的科里(Robert Corey)被裁员后自带仪器和口粮前来投奔鲍林。科里比鲍林还年长几岁,很快显露才华成为鲍林的左膀右臂。在战争期间,科里全盘掌管鲍林实验室承担的多项实用科研任务,立下汗马功劳。当然,他也在几星期内成为加州理工学院的正式职员。

战争结束后,鲍林决定搁置复杂的血红蛋白,指示科里使用X射线衍射实验测量最简单的“蛋白质”:由寥寥无几的氨基酸分子组成的多肽化合物。身手不凡的科里又很快证实鲍林当年的预见:肽键的确处于一个平面上。这个“小心求证”的成功大大地增强鲍林“大胆假设”的信心。

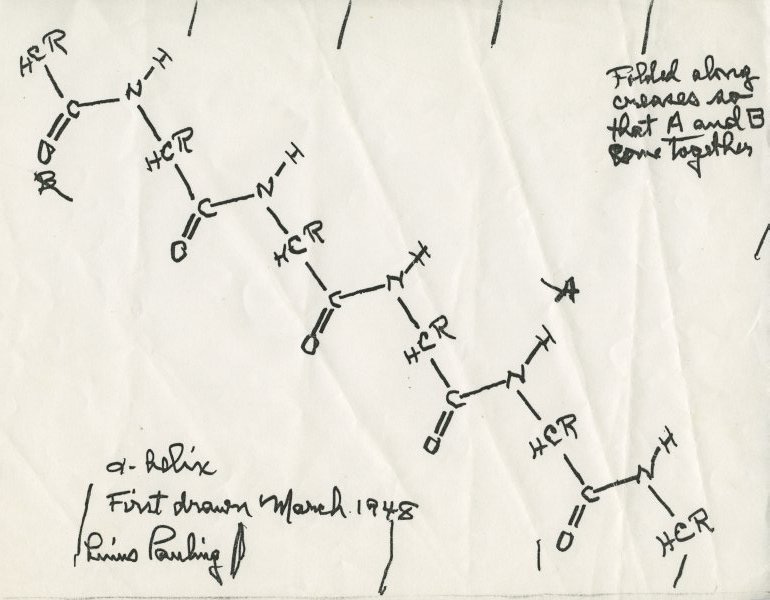

在王家研究所演讲之后不久,鲍林在伦敦冬日的阴冷中得了重感冒,不得不连续三天窝在牛津大学寝室里休息。读了两天侦探小说后,他又百无聊赖地拿起笔和尺子在纸上描画起氨基酸的肽链结构。那时,他已经知道蛋白质的长链还可能像围绕枝干生长的爬藤植物那样形成一种螺旋形状。他将纸上画的长链中的肽键保持平整,把其它部位折叠起来,让没有被双键束缚的部分在超越纸面的三维空间中相互接近。借助纸上简单的图案和脑海里丰富的想象力,鲍林逐一找出肽链如此扭转成螺旋状时能够形成的氢键。他果然发现一个个的氢键就像设在旋转楼梯外围的柱子一样保证螺旋结构的稳定性。

日常的旋转楼梯也是一种螺旋。在楼梯上绕行整整一圈时通常会上或下一层楼。这个楼层高度便是螺旋结构中的周期性。在肽链形成的螺旋中,这是一个已有化学键之外的新周期性。鲍林立刻让艾娃给他找来计算尺,凭借熟记的化学键长度、角度计算出他的蛋白质螺旋每圈间隔是0.54纳米,与阿斯特伯里测出的0.51纳米周期性相当接近。

鲍林终于如释重负,躺回床上休息。

直到五月份,鲍林才姗姗来迟地走访剑桥大学,在卡文迪许实验室接连做了三场报告。年轻的佩鲁茨尤其兴奋。当年还是穷学生时,佩鲁茨曾向女朋友借钱购买一本二手的《化学键的本质》,受益不浅。当这位来自新世界的偶像出现在卡文迪许时,佩鲁茨鞍前马后,尽效向导之劳。

洛克菲勒基金会提供的资助不仅让佩鲁茨能在卡文迪许继续血红蛋白的研究,还帮助他在战争爆发前夕将身为犹太人的父母接至英国避难。虽然远未能解析出血红蛋白的结构,佩鲁茨在战争开始时已经赢得博士学位。但他不久即与在英国的其他德国、匈牙利人一起被关进敌侨集中营,随后又被放逐遥远的加拿大。他们之中有很多科学家,由佩鲁茨组织成立“集中营大学”,继续学术探讨。一年后,英国政府终于意识到这些人才的价值,将他们召回为国效力。直至战争结束,佩鲁茨才重回卡文迪许实验室。

与佩鲁茨的热情成为对照,实验室主任布拉格对鲍林极为冷淡。自从15年前在晶体结构上被鲍林超越,布拉格对这位老对手敬而远之,客气寒暄后便溜之大吉。但佩鲁茨的介绍还是让鲍林大开眼界。在布拉格的领导下,卡文迪许实验室已经彻底转变为X射线衍射实验的大本营。鲍林看到一个比他在加州理工学院实验室至少大五倍的格局,到处都是最先进的仪器和佩鲁茨这样朝气蓬勃的年轻职员。佩鲁茨自己也有一位名叫肯德鲁(John Kendrew)的研究生。鲍林很担心,即使洛克菲勒基金会批准他与比德尔的规划,加州理工学院也难以望卡文迪许之项背。

佩鲁茨还为鲍林展示他们最新拍摄的X射线衍射照片,介绍其中显示血红蛋白内部有某种平行的圆柱形结构。同时,他们也在血红蛋白中看到了阿斯特伯里那个羊毛角蛋白的0.51纳米周期性。鲍林暗自思忖,那些圆柱形似乎就是他在病床上构想的螺旋,但这个周期性却与他计算出的0.54纳米有所偏差。因为拿不准自己的估算,鲍林只是颔首不语。

但内心里,鲍林颇为震惊。他在十年前浅尝辄止后认定蛋白质的整体结构过于复杂,不可能直接用X射线衍射解析。他因而指导科里从最小的多肽分子开始,验证他所设想的化学键后再试图慢慢地走向更大的蛋白质。看到佩鲁茨对血红蛋白照片的解释,鲍林感觉到他们已经能够把握整体的蛋白质,似乎成功在望。而在卡文迪许之外,鲍林在英国还看到伯纳尔、阿斯特伯里以及伯纳尔当初的研究生霍奇金都在各自的大学里积极进行不同蛋白质的X射线衍射实验。他深感时不我待。

回到加州理工学院后,鲍林一边让科里改弦更张,仿效英国人直接测量更大的蛋白质分子,一边全力投入新一轮的“大胆假设小心求证”。他们发明出一种新的模具,可以让代表原子的圆球互相之间通过内部的机关精密连接,不留空隙。圆球的大小和彼此间距离以及角度都遵循实际原子和化学键的比例。这个“空间填充模型”6远比用球和棍搭建的骨架式模型更能真实地表现出分子的三维形状。

鲍林不再是当年为索末菲展示用木棍和电线制作的简陋原子模型的学生。他如同分子世界中的巨人,像孩子搭积木般尝试各种化学键组合,猜测蛋白质的结构。7科里和另一位学生也很快证实鲍林在牛津病床上手绘的螺旋的确是一个稳定的结构。但他们也同样地证实了鲍林的估算:这个结构的周期性的确是0.54纳米。因为与实际测量的数值不符,鲍林仍然把握不定。

1950年时,鲍林冷不丁地看到布拉格、佩鲁茨和已经博士毕业的肯德鲁联名发表题为《蛋白质晶体的多肽链结构》8的论文,当场几乎晕倒。卡文迪许果然如他所担心地抢了先。但匆匆阅览后,鲍林长出一口气。

布拉格、佩鲁茨和肯德鲁并没能确立蛋白质的结构。他们在论文中列举出20来种可能的模型,却一个个地否认其合理性。最后,他们表示阿斯特伯里提出的节日彩带可能还是最可能的候选。鲍林看出,卡文迪许的人还没有领悟到蛋白质的肽键是平面的,因为仅此一点就可以否决他们论文中几乎所有的模型。

虽然并没有被抢先,鲍林还是从卡文迪许论文中再次感受到紧迫性。那篇论文中也提及螺旋模型,只是他们理所当然地认为顺着螺旋每转一圈——上或下一层楼——时,构成螺旋的那段肽链有着整数个氨基酸分子。鲍林在病床中通过折纸而得的螺旋没有这个人为限制:他的螺旋每转一圈时大约经过3.7个氨基酸分子。佩鲁茨他们探讨了每圈四个分子的情形,已经相当接近。

鲍林立即丢下手头一切工作,集中精力与科里和年轻学生们一起完善、验证自己的蛋白质模型。他们证明只有两种螺旋结构符合要求。鲍林在病床中所得是其中之一,与阿斯特伯里测量的周期性也最为接近。阿斯特伯里早把羊毛的角蛋白结构分为两类:自然状态的α型和被拉长时的β型。鲍林也将自己这个蛋白质结构称之为“α螺旋”(α-helix)。科里则发现如果将阿斯特伯里提出的节日彩带模型稍加修改,保持其中肽键的平面性,就会出现β型角蛋白中的周期性。那是一个呈片层状的蛋白质结构,被称为“β折叠”(β-pleated sheet)。

正如吴宪20年前在北平协和医学院的想象,蛋白质有着多层次的复杂结构。氨基酸由共价键相连而成的肽链是最稳定的一级结构。这条长链扭曲、折叠而成的α螺旋和β折叠是以氢键维系的二级结构。这两种结构还可以再组合形成更为庞大、复杂的三级、四级机构,那才是蛋白质分子所呈现的形形色色外表。

1951年2月28日,鲍林在实验室里度过他的50岁大寿。享受同事们准备的蛋糕后,他寄出了第一篇蛋白质结构的论文,详细描述α螺旋的形状和性质。虽然α螺旋的周期性还是与阿斯特伯里的测量数值不符,鲍林不能再继续等待。除了这个关键的数据,他已经对自己的模型充满信心。

一个来月后,鲍林和科里等人又寄出七篇论文,同时在《美国国家科学院院刊》9发表,几乎将杂志的五月卷变成他们的专刊。在这一系列论文中,他们推出β折叠结构以及α螺旋和β折叠混合组成的各种蛋白质三级结构。

佩鲁茨在一个星期六的早晨读到鲍林和科里的论文,顿时目瞪口呆。他即刻看出鲍林的α螺旋远比他自己与肯德鲁构造的螺旋更为整洁合理。在心潮起伏中,佩鲁茨意识到鲍林的“旋转楼梯”不仅有每一个“楼层”的周期性,氨基酸分子构成的“梯级”也是一种周期性。因为肽链的扭曲,这个周期性非常小,只有0.15纳米。他们从来没看到过那么小的周期性,足以否证α螺旋。不过佩鲁茨也留了一个心眼。他发觉那个周期性可能需要在特定的角度上才能观察到。第二天,他独自泡在空无一人的实验室里拍摄照片,居然真的看到了0.15纳米的周期性。当他好奇地检查过去的照片时也赫然发现曾经有过代表0.15纳米周期性的亮点,只是从来没人留意过。这个结果几乎无可辩驳地证明α螺旋是真实的存在。

星期一早晨,佩鲁茨立即找到实验室主任布拉格汇报。布拉格也早已知悉鲍林的最新杰作,正为自己错失肽键是平面的这一关键细节懊恼不已。他罕见地走访剑桥化学系。那里的专家颇为不屑地表示他们早就能告诉他这一点——假如布拉格当初能过来不耻下问的话。这时看到自己的门生在一个周末就证实了对手的模型,布拉格不禁询问佩鲁茨动作为何能如此迅速。佩鲁茨答曰,读过鲍林的论文后他一直极为愤怒,责怪自己为什么没能想到α螺旋这个优美的结构。布拉格尖酸地回应:“我真希望能早点让你生气!10”

布拉格不得不再次在鲍林面前认输。

在加州理工学院,鲍林在一次讲座上正式宣布他的重大发现。入场时,他的年轻助手们抬着一个蒙着幕布的大家伙置放在讲台上。鲍林有条不紊地讲解着蛋白质结构的原理,时不时煞有介事地走过去要揭开幕布,又突然想起什么似的回头继续解释他的思路。如此一而再再而三之后,他才终于将他和科里精心装置的α螺旋模型公之于众。那正是新颖的空间填充模型。大小、颜色不同的“原子”无缝衔接,盘绕有序,展现出优雅的螺旋。现场顿时掌声雷动。

这是与生命现象密切相关的有机大分子的第一个实在、具体的结构。隐藏在人类视野盲区的角色终于在智慧的逻辑推理中显露出真面目。虽然α螺旋只是蛋白质的二级结构之一,它以其独特的形状成为蛋白质分子结构的象征。伴随这一发现,鲍林的学术生涯再次登峰造极。仅仅三年后,他将赢得1954年的诺贝尔化学奖。但此时此刻,鲍林最为欣慰的是人类距离生命的奥秘又接近了一大步。

在那年横渡大西洋的玛丽女王号上,鲍林曾与碰巧同船的查戈夫在甲板上不期而遇。惊喜的查戈夫立刻兴奋地向这位举世闻名的量子化学专家讲述自己在核酸中碱基成分比例上的奇异发现。鲍林举家度假的好心情被打断,只没好气地客套几句便落荒而逃。他没有心思倾听查戈夫的喋喋不休,也对那个简单无趣的核酸分子没有丝毫兴趣。

鲍林没有意识到那也正是他学术视野中的一个盲点。

(待续)

他们的大儿子已经结婚离家。

dark area of the unknown

出事前一天,路易斯曾与他的“宿敌”郎缪尔共进午餐。郎缪尔以推广路易斯化学键理论闻名,是诺贝尔化学奖获得者。有目击者表示路易斯在午餐后情绪低落,连夜去实验室加班。

hogwash

就像在天花板上悬挂物品,使用两根绳子可以有效地防止一根绳子悬挂时物体的旋转。

space-filling model

这种空间填充的模具后来大受欢迎。加州理工学院曾批量生产售卖,获得不菲的收益。

Polypeptide Chain Configurations in Crystalline Proteins

Proceedings of National Academy of Science

I wish I had made you angry earlier!