气候变迁背后的故事(廿一)

光和热

火是普罗米修斯和燧人氏馈赠人类的宝物,为芸芸众生带来御寒、烹饪的热。火也是古希腊先哲赫拉克利特心目中构成世界的最基本元素,后来与土、气、和水并列为恩培多克勒、亚里士多德选定的四元素。这些元素在十八世纪随着科学革命的深入相继跌落神坛。拉瓦锡摒弃燃素、将火“贬”为氧化反应的表现,堪称石破天惊最后一击。

这一击也余音绕梁。拉瓦锡面临随之而来的新问题:与火如影随形的热又该是什么?

热看不见但“摸”得着,尤其过于接近火焰时会体验切肤之痛。如人饮水,冷暖自知。热也属于主观感觉,自古以来不被看作实在的物质。希腊四元素和中国金、木、水、火、土五行里都没有热。恩培多克勒认为热和冷分别由火与气、水与土“亲和”而成,与干和湿同属宇宙可感觉的四大特性(见《之一:冷与暖》插图三)。

亚里士多德在《气象学》里将宇宙以月球所在的轨道分成两个世界。土、气、水、火四元素构造的、有着热、冷、干、湿特性的仅为月球以下的尘世,自地球表面往上,土、水、气、火依次形成自成一体又互为交融的壳层结构(见《之二:重与轻》插图五)。月球之上为天国,无需这些世俗的元素和特性。那里只有凡间叹为观止的纯净无暇第五元素:以太。月球轨道因而也是人类理解自然界之气象学与天文学的分野。在这样一个精心编织的体系里,亚里士多德也频频遭遇难以面面俱到的困境。

人们感受的热不只是来自身边的火,还有天上那一轮骄阳。传说中的阿基米德曾设计、指挥守城士兵集体用镜子反射太阳光烧毁入侵的敌方舰船。比他早一个世纪的亚里士多德不可能知道那样的壮举,也不至于无视太阳光之炽热。亚里士多德声称那是因为太阳高速绕地球运行时搅动地球上空最高层的火和气。这个明显的牵强附会强行将上苍的太阳拉进龌龊的人世间,违背他自己划定的界线。

两千年后,伽利略在望远镜里看到月球表面坑坑洼洼,远非天国独有的光滑圆润。牛顿更无可辩驳地证明太阳系星体运行与地球上坠落的苹果服从相同的引力和动力学。宇宙从此不再有天地之别及以太与土、气、水、火的对立。月球上下的世界有着同样的元素、特性,浑然一体地遵守着普适的物理定律。太阳以引力影响地球的运动,也通过光为俗世凡夫带来火一般的光明和温暖——尽管其个中机制依然令人费解。

在文艺复兴中与亚里士多德正统教条一起重见天日的也有古希腊的另类思想。留基伯和德谟克利特主张所谓的四元素全都由微小的原子组成。肉眼不可见的原子才是真正的基本元素,有着大小、形状和重量各不相同的无穷多种。不同的原子以类似挂钩的机关相连,建构出土、气、水、火以及五彩缤纷的万物。其中的火原子为圆球形,灵活地在其它原子之间无阻碍穿行。火原子的运动产生、传递热,也是人类灵魂的本源。

德谟克利特的奇思异想在古希腊被忽视,但在文艺复兴时期引起与亚里士多德分道扬镳的后代学者共鸣。他们普遍倾向于将热看作某种粒子的运动。倡导经验主义方法的培根在《新工具》里特意强调那不是物体的整体性运动,而是其内部微小粒子的颠动。尊崇逻辑推理的笛卡尔将德谟克利特的原子替换为自己的涡旋,也视热为涡旋的抖动。

将自己的新发明起名“望热镜”的伽利略觉得热是运动中的火粒子与皮肤相遇时的感官刺激。波义耳发觉空气有“弹性”,说明其中布满彼此排斥的微小粒子。排斥力迫使粒子处于不断的运动之中,正是热的起因。他的弟子虎克在《显微图谱》里更明确地指出物体的温度与内部粒子的运动速度直接相关:物体越热,粒子的运动愈烈。虎克和惠更斯等人还认定光也是其传播媒介内粒子运动形成的波。太阳的光波不远万里来到地球,其媒介自然是充斥于太空的以太。牛顿与他们相反地坚持光是微小的粒子,也同意热是物体或以太内部的振动。

没有人能观察到这样的粒子及其运动,与培根和后代们信奉的经验主义南辕北辙。罗蒙诺索夫只得诉诸诗意的类比:树叶和枝干在大风里飒飒摇曳颤抖,远处的人们看到的却是一片纹丝不动的森林。

从宇宙的特性、主观的感觉到客观的粒子运动,热的本质在两千年间众说纷纭,也万变不离其宗:热不是物质。这是一个难得的共识。

伽利略理所当然地相信望热镜“望”的是“热”:玻璃瓶里空气的冷暖程度。他的发明后来被更名为“温度计”,度量的“温度”来自希波克拉底和盖伦的冷热适中“性情”。自那以后近二百年里,热与温度通常被作为可互换的同一概念使用。牛顿在1701年匿名发表《炎热程度之标度》论文中所称的“炎热程度”(degree of heat)亦即温度。他提出物体散热速度与它和环境温度差成正比的“牛顿冷却定律”,定量描述散热、吸热导致物体温度的下降和上升。温度的高低正是物体内部含热多寡的标志。

然而,布莱克和瓦特先后在实验里发现水沸腾为蒸汽、冰融化为水时不断吸收热,温度却保持不变。布莱克将那些被吸收而没能让物体温度升高的热称作“潜热”。它们没有在温度计中显现,只在蒸汽重新凝结为水或水结冰时才重露峥嵘。从恩培多克勒、亚里士多德、盖伦到伽利略和牛顿,人们眼里的热局限于冷暖自知、与温度变化亦步亦趋的“显热”,浑然不觉其背后另有隐藏。温度计的测量也同样地力所不逮。

虽然布莱克疏于发表,拉瓦锡还是从布莱克学生的文章里获知这一惊人进展。他随即在1782年时邀请比自己小六岁的拉普拉斯协助,共同像研究燃烧一样测量被温度计罔顾的热。拉普拉斯已经在太阳系多体问题和潮汐等力学领域崭露头角,正埋头完善行星轨道的微扰计算方法,应用于新发现的天王星。他精通数学,对实验兴趣不大。可他也出身贫穷,一直没有稳定的职位和收入。父亲被判巨额罚款时还是靠阔绰的拉瓦锡出手相助才摆脱困境。在恩师和靠山达朗贝尔重病缠身来日无多之时,拉普拉斯无力违拗正在法国科学院里青云直上的拉瓦锡。

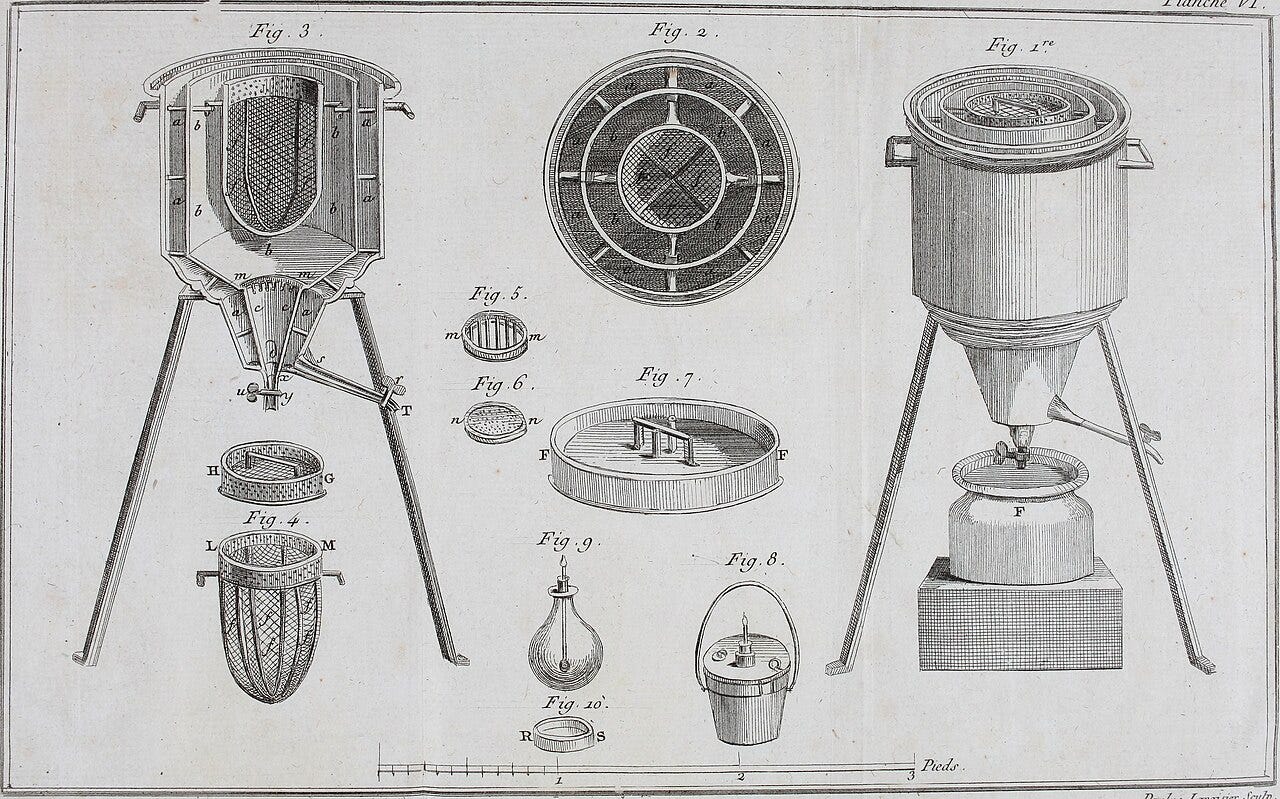

纵然勉为其难地位悬殊,拉普拉斯与拉瓦锡的合作平等友好。拉普拉斯从中获益匪浅,为拉瓦锡实验室里的仪器大开眼界。两位年轻力壮、正值学术巅峰的精英很快设计出简单实用的“量热计”(calorimeter),弥补温度计的不足。

这是一个分三层的套装容器。最内层置放待测的样品。中层混装着冰和水。最外层堆满冰块,作为隔绝环境影响的屏障。中层的冰水于是只与内层样品进行热的交换。根据布莱克和瓦特的经验,冰水在吸热或者放热时温度恒定。热的变化全部为潜热,体现于其中冰的融化或水的结冰。冰融化时,中层里多出的水量反映出内层样品释放的热量。假如水量未增反减,也同样地标志被样品吸收的热量。样品释放或吸收的热——包括显热和伽利略望热镜无从望及的潜热——全都成量热计的囊中之物。测量过程本身也巧妙地利用了冰与水互相转化时的潜热。

布莱克在实验中领悟不同材料的物体温度每升高一度时吸收的热量有所不同,将这个物质特性命名为热容量。他没有能力进行准确的定量测量。凭借量热计与温度计的协同使用,拉瓦锡和拉普拉斯大张旗鼓地系统测出各种金属和非金属的热容量及其随温度变化,填补一大空白。他们的数据对海峡对岸萌芽中的工业革命犹如雪中送炭,也为蒸汽机的设计和改进提供更切实的理论基础。在量热计中实施燃烧和煅烧,氧化、还原反应产生或吸收的热量也一目了然。“热化学”(Thermochemistry)由此诞生。两人还别出心裁地让一只豚鼠(guinea pig)在量热计里生存好几个小时,实际测得其体温耗散的热量。他们把这个生物功能同木炭燃烧、火药爆炸的化学过程进行定量的对比。

在以经验主义手法将热带入精确科学之时。拉瓦锡又离经叛道地独树一帜,宣言热为实在的物质。

看到密封容器里的铅煅烧成灰后重量增加时,波义耳想当然那是火的可燃气粒进入容器被铅吸收。罗蒙诺索夫和拉瓦锡更为细致的实验揭示铅吸收的重量来自容器内的气体。不过除了能自燃的磷,容器内的燃烧或煅烧不会自发地发生。显然应该有“东西”从容器外进入,触发其内的氧化反应。去除波义耳的可燃气粒或斯塔尔的燃素,那只能是熊熊炉火或太阳光的热。因为火必然伴随着热,燃素也常常被看作德谟克利特火原子的翻版,随火焰四处扩散时将热传递到所能及的各个角落。将子虚乌有的燃素逐出科学的拉瓦锡没有放弃这个直观图像,设想热是一种与燃素颇为神似的物质。他先后称之为“火成流体”1和“火与热的物体”2,最终定为来自拉丁语“热”(calor)的“热质”(caloric)。作为“火成流体”的热质可以轻易穿透容器壁或其它任何障碍,遵从牛顿冷却定律由高温区域向低温区域流淌。热质也像燃素一样被物体吸收、释放。天上的太阳和地面氧化反应的火焰释放热质,烧熟食物、煅烧金属,将刚强无比的钻石化作一缕青烟。

为避免重蹈波义耳和斯塔尔等人覆辙,拉瓦锡的热质没有重量,不参与氧化、还原反应的重量变化。他想象热质与波义耳的粒子同样地相互排斥。物体吸收热质时获取附加“弹性”,体积随之膨胀。伽利略用手捂住小玻璃瓶时,他手里的热质流入瓶内。在瓶颈被水密封并撒手后,热质反向流出。瓶内气体的体积收缩而允许水进入瓶颈。这便是伽利略望热镜以及后续水银温度计的工作原理。几乎所有的物体受热时体积膨胀、遇冷收缩,完全取决于其中热质的增加和减少。当固态的物体吸收过多热质时,体积膨胀的加剧导致结构解体,融化为液态。液态物体蒸发为气态也是同样。

热质彼此排斥,但在与寻常物质相遇时互相吸引而结合。它们像氧化反应中的氧气一样被“固定”,成为深不可测的潜热,只能在类似还原反应的反向过程时才重新被释放。蒸汽比水、水比冰更能固定热质。水蒸发、冰融化时因而会吸收额外的热。反之亦然。能被人感知、推动温度计水银柱的只是没有被固定的“自由”热质,即显热。

与物质在化学反应时不可能无中生有或凭空消失同样,拉瓦锡认为热质的总量永恒不变。冰融化时吸收的热——显热和潜热——会在水结冰时以同等数量释放。这个热质守恒原理也是量热计中层水量变化能够忠实反映其与内层热质交流的保证。

拉瓦锡的热质可以通过量热计准确地测量,对热之行为和本质的诠释系统全面,比抽象的粒子运动更令人信服。即便是在英伦固执地坚持火为燃素的布莱克也无保留地地接受隔海竞争对手的热质理论。经由布莱克学生们的发扬光大,热质说所向披靡。历史悠久之热为运动的观点逐渐销声匿迹。

1783年6月24日,拉普拉斯和拉瓦锡在巴黎十来位学者的众目睽睽下演示。两人将卡文迪许十多年前分离出的“易燃气”同普里斯特利的“脱燃素气”混合点燃,生成纯净的水。这不是他们的新成果,只是重复卡文迪许和普里斯特利刚在英国报告的发现。由于普里斯特利笃信燃素,卡文迪许也背弃自己“易燃气”为纯燃素的初心。他们一致肯定“易燃气”与木炭相似,是水和燃素的组合,在燃烧中释放燃素后遗留为水。

五年前,拉瓦锡已经将普里斯特利的“脱燃素气”更名为“酸产生者”(氧),认定氧化反应必然产生出酸。他为此在“易燃气”的燃烧上费尽心机,没能找到相应的酸。拉普拉斯加盟后也助一臂之力,精心杜绝设计漏洞,调试两种气体的最佳混合比例并准确测量燃烧前后的重量变化。他们终于确定水是“易燃气”与氧气的合成,与木炭燃烧产生的碳酸气同为“化合物”(chemical compound)。因此,水并非元素。3

波义耳早在1661年出版的《怀疑的化学家》里将元素定义为不可再被分解的物质最基本成分。他不相信古希腊的土、气、水、火符合标准,但也没能举出具体的元素实例。一个多世纪后,拉瓦锡将波义耳的定义付诸实践,逐一检验自然界化学物的合成或可分解性。水和碳酸气显然不合格。

氧是他第一个确认的元素,既不能被分解,也无法通过其它材料合成。只是这个“酸产生者”并不总产生酸,“易燃气”即为一个反例。“易燃气”不是卡文迪许和普里斯特利认作的水与燃素组合,本身也是一个元素。因为燃烧后产生的是水,拉瓦锡为之正名曰“水产生者”(hydrogen)。与“氧”的养生类似,中文将这个名称翻译成“氢”:最轻的气体。

氧和氢以及碳酸气都是空气的组成成分,但它们合在一起只构成空气中的不足百分之二十。人类头顶上最多的是拉瓦锡分离出的“恶气”,也是一种元素。“恶气”无法点燃或呼吸,可用作灭火。拉瓦锡因而也没能找出“恶气”燃烧产生的酸,只好姑且借用拉丁语的“无生命”(azote)命名。这个份量显赫却与世无争的气后来被发现能在高温下氧化,生成的是“硝酸”(nitric acid)。该气遂也被正名为“硝产生者”(nitrogen)。它的中文翻译是“氮”,意指其“淡”。

至此,托里切利揭示的大气海洋中基本成分昭然若揭。

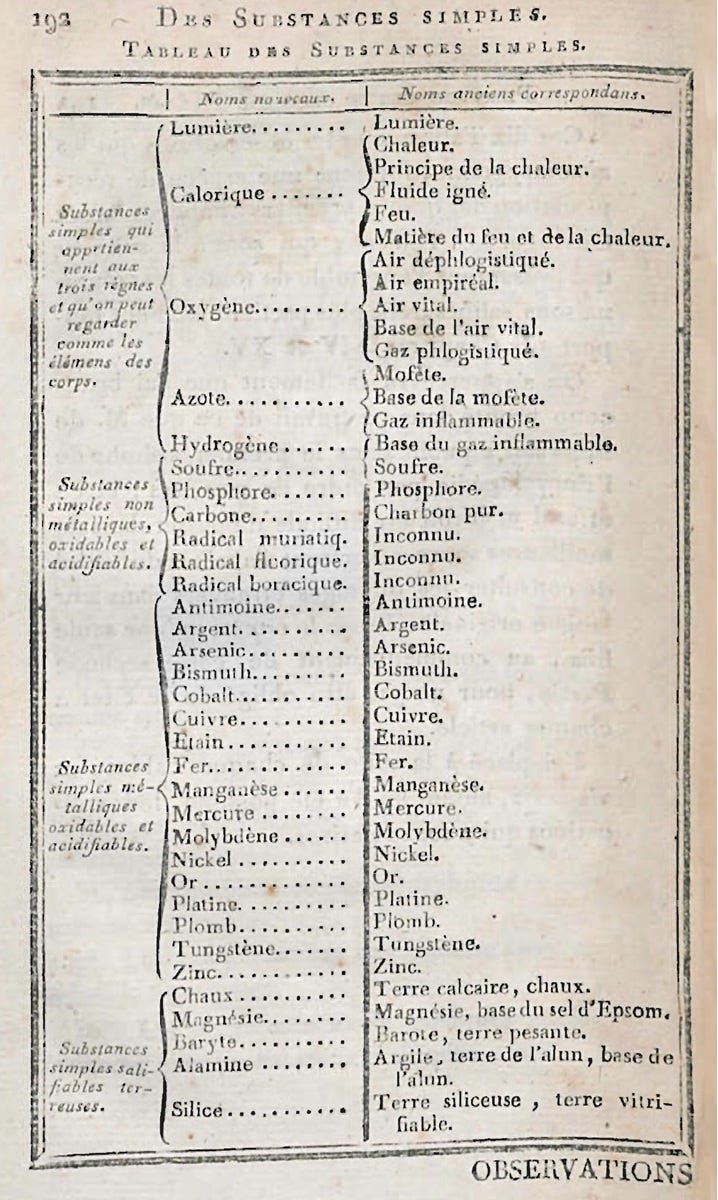

波义耳从来没想到他梦寐以求的元素近在眼前,包括人类早已熟悉的铜、铁、铅、锡、水银(汞)等各色金属。非金属里也有硫(sulfur)和他曾经艳羡不已的磷。拉瓦锡在随后十来年里悉心检验、辨识,最后确认出多达33个基本元素,将它们分归气体、非金属、金属、和土四大类。他为元素按各自属性和功能重新命名,全面清除“木气”“固定气体”“易燃气”“脱燃素气”……之杂乱称呼。半个多世纪后,被翻译成中文的元素名字也发挥象形文字独特优势以“气”“金”“石”等偏旁部首表征元素属性。

不同元素组合而成的化合物也由拉瓦锡改以其构成称呼,一目了然。比如布莱克收集木气用的白镁为“碳酸镁”(magnesium carbonate);虎克与梅奥的“硝气灵”则是“硝酸钾”(potassium nitrate)。

1782年,一条轰动新闻在伦敦不胫而走。王家学会会员、医生普莱斯(James Price)成功地将水银嬗变为真金白银,实现炼金术士的终极梦想。他的成果通过专家鉴定,著述洛阳纸贵。国王乔治三世也亲自观享他的表演。可惜王家学会没有买账。主席班克斯(Joseph Banks)和布莱克等会员不断敦促普莱斯前来示范。千呼万唤始出来的普莱斯没有勇气在同僚面前耍花招,竟当众吞药自尽。

他服食的是剧毒化合物“氰化氢”(hydrogen cyanide),人们早已熟知的毒药。氰化氢溶于水时为“氢氰酸”(hydrocyanic acid),其中不含拉瓦锡的“酸产生者”:氧。拉瓦锡断言所有的酸都由氧化而来,氢氰酸没有遵循他的指示。同样与氧无关还有一些与氢氰酸同类的“氢酸”(hydracid),包括卡文迪许制造氢气时使用的“盐酸”(hydrochloric acid)。作为“酸产生者”,氧其实在酸的产生过程中既不充分也非必要。

普莱斯的以身殉“职”标志着历时两千多年,让牛顿也为伊消得人憔悴的炼金术寿终正寝。在那之后,王家学会不再理会任何有关元素嬗变的宣言。

炼金术士没能将普通金属嬗变为贵重的金银,也没能制出包治百病长生不老的仙丹。但他们的努力没有完全白费。波义耳在找寻真正的元素时未曾料到自己经手过、布兰德分离的磷正是人类见识的第一个非自然存在元素,堪称炼金术登峰造极之作。在那背后,世世代代炼金术士的收集、寻觅、提炼、纯化技艺也经由气动化学成功地嬗变为精确定量的现代化学。

普莱斯自杀六年后的1789年1月,拉瓦锡在巴黎出版《化学基础论》4,系统地阐述他的化学原理、技术手段以及由他证实的33个元素。这是一部600多页的巨著,有着长达12页的目录。书中包括13幅精致的仪器插图,均出自年轻夫人玛丽-安妮之手。

在33个元素列表里居首的是两个特别的气体元素:光和热质。

牛顿的光微粒说早已是学界共识。拉瓦锡的热质与光也很相近。太阳光为人带来温暖,其热与光一样能够穿透虎克制造的真空,也在阿基米德的传说和阿维拉尼、塔吉奥尼以及拉瓦锡的放大镜“点火”实验里同步地被镜片反射、折射和聚焦。然而热与光也有明显的不同:玻璃窗户基本透光,却在相当程度上隔绝热。类似地,热也能穿越不透光的容器壁。拉瓦锡无法在实验室里分离或合成这两种奇妙的微小粒子,顺理成章地将它们认作构造世界的基本元素。

与之相反,元素列表里没有燃素。拉瓦锡的新化学于是也宣告形形色色燃素说的黯然退场。

从波义耳1661年的《怀疑的化学家》到拉瓦锡1789年的《化学基础论》,现代化学破传统炼金术之茧而出,一举蜕变为与伽利略、牛顿物理学比肩的精确定量科学。拉瓦锡十六年前在笔记本里写下的预见成真,亲手为科学革命再立卓著的里程碑。

《化学基础论》问世半年后,狂热的巴黎市民在那年7月14日冲进拉瓦锡实验室邻近的巴士底狱。另一场革命也在他的身边火热地爆发。

(待续)

igneous fluid

matter of fire and of heat

水实为化合物的想法那时已有多人提出,引发多起优先权之争。隔海的拉瓦锡与卡文迪许和普里斯特利、同在英国的瓦特与卡文迪许都曾为此争论不休。

Traité Élémentaire de Chimie