气候变迁背后的故事(之一)

冷与暖

十七世纪初的一天,意大利威尼斯市附近帕多瓦大学的学生卡斯泰利(Benedetto Castelli)登门拜访导师伽利略(Galileo Galilei)。教授那时还未及不惑之年,风华正茂。他拿出一个鸡蛋大小、带有一根长长细管的玻璃瓶,用双手捂住瓶子使其变暖,然后倒过来将细管插入盛满水的壶里放开手。卡斯泰利看到水沿着细管缓缓爬升,逐渐比壶里的水面高出一小截。

伽利略讲解道:没有手的热,玻璃瓶内的空气在冷却。水柱的高低标志着空气的冷暖程度。

卡斯泰利是在1638年的一封信中回顾这桩“超过35年前”的往事。假如确切,它应该发生于1603年左右。不过与众多历史记录相似,这个时间点以及场景本身都不尽可靠。

伽利略晚年的关门弟子维维亚尼(Vincenzo Viviani)为导师撰写第一部传记,其中记叙伽利略刚到帕多瓦大学任职不久即发明测试冷暖的器具。那比卡斯泰利所说早近十年:伽利略是在1592年来到帕多瓦。维维亚尼依据的是导师迟暮之年在病榻上的口述。那是三四十年之后的记忆。况且,那部传记充斥着对导师的滥美和缺乏真凭实据的轶事,不足为凭。

另一位学生萨格雷多(Giovanni Francesco Sagredo)是威尼斯的富商。他比伽利略只小五岁,后来与导师亲如兄弟。萨格雷多在1612年6月30日致信伽利略,汇报他听说桑托里奥(Santorio Santorio)有一个长颈玻璃瓶形状的东西可以测定冷暖。萨格雷多立即用酒杯等物仿制,发现它既便宜又好用。

桑托里奥是帕多瓦大学的医生,也喜欢标新立异。他曾经制作一杆大秤,自己白天黑夜连轴坐在秤上生活,随时记录体重在吃饭、排泄、工作、睡觉前后的变化。那是针对人类消化系统的第一个定量测量。也是在1612年,桑托里奥自己有论文发表,报告测量病人身体冷暖的尝试。

萨格雷多在那年听说桑托里奥这个发明于是有很确实的旁证。然而十个月后,萨格雷多在1613年5月9日给伽利略的信中口气大变,将该仪器称作“您1自己发明的”工具。

桑托里奥也是伽利略的好朋友。在那个没有钟表的年月,他俩正与另一位朋友萨尔皮(Paolo Sarpi)一起试制“脉搏仪”(pulsilogium),利用摆的周期性测量病人的脉搏。也许,萨格雷多在那几个月里获知桑托里奥之所用其实是自己导师的杰作。或者他出于别的原因改了口,无可考证。在那以后,萨格雷多、卡斯泰利、维维亚尼等弟子们均众口一词维护导师的优先权。伽利略自己也当仁不让。他将这个小发明命名为“望热镜”(thermoscope),脱胎于他赖以成名的另一个仪器:“望远镜”(telescope)。

伽利略是在1609年从萨尔皮那里得知荷兰有人发明可以看清远方物体的器具。他随即仿制、改进,用这个新工具为人类展示出一个前所未见的宇宙。2而“望远镜”这个名称迟至1611年才出现,也不是他自己原初用的名字。这个线索提示“望热镜”可能问世于1611年之后。萨格雷多的信件在时间上因而更为合理,也远比维维亚尼、卡斯泰利所述详实可靠,

萨格雷多也是对这个新发明最着迷的弟子。他全力以赴多方改进,别出心裁地四处“望热”。1615年2月7日,萨格雷多又致信导师,兴奋地宣布新的惊奇。意大利人的生活用水取自水井。井水冬暖夏凉,是一个尽人皆知的生活常识。萨格雷多实际测量后发现冬天的井水实际上还是比夏天时冷。

中国先贤有言:“如人饮水,冷暖自知”。萨格雷多很可能是醒悟到人人“自知”的冷暖并不属实之第一人。

春江水暖鸭先知。绝大多数动物具备针对与自身生死攸关的环境冷暖的感官功能,甚至植物也有依据冷暖调整生存状态的能力。作为智慧生物的人类当然更胜一筹,在被动感知的同时还试图理性地认识日常的温暖和寒冷。

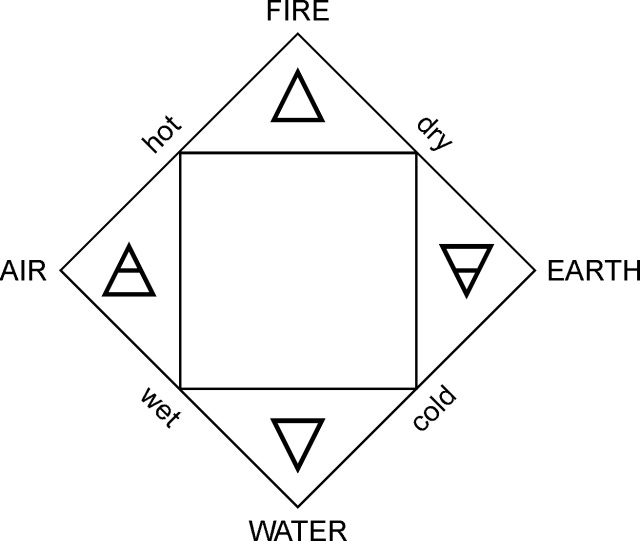

早于伽利略两千年,古希腊的哲人们想象宇宙万物由同一种最基本的元素组成,但对该元素本身各执一词。最早的泰勒斯(Thales)觉得是水。稍后的阿那克西美尼(Anaximenes)、克塞诺芬尼(Xenophanes)和赫拉克利特(Heraclitus)分别选取气、土和火。一百来年后,公元前五世纪的恩培多克勒(Empedocles)兼收并蓄,提出宇宙乃水、气、土、火四元素之组合。无独有偶,遥远中国的先哲们也将金、木、水、火、土“五行”看作万物之本。

与五行类似,恩培多克勒的四元素彼此相生相克。水与火“不相容”(strife),气和土亦然。火与气却“亲和”(love),混在一起为“热”。同样地,水与土、气与水、火与土分别合成“冷”、“湿”和“干”。热、冷、湿、干便是宇宙的四大基本特性,其中热与冷、湿与干构成其最为基础性的对立。两个多世纪后,亚里士多德(Aristotle)以此为基础集古希腊主体世界观之大成。

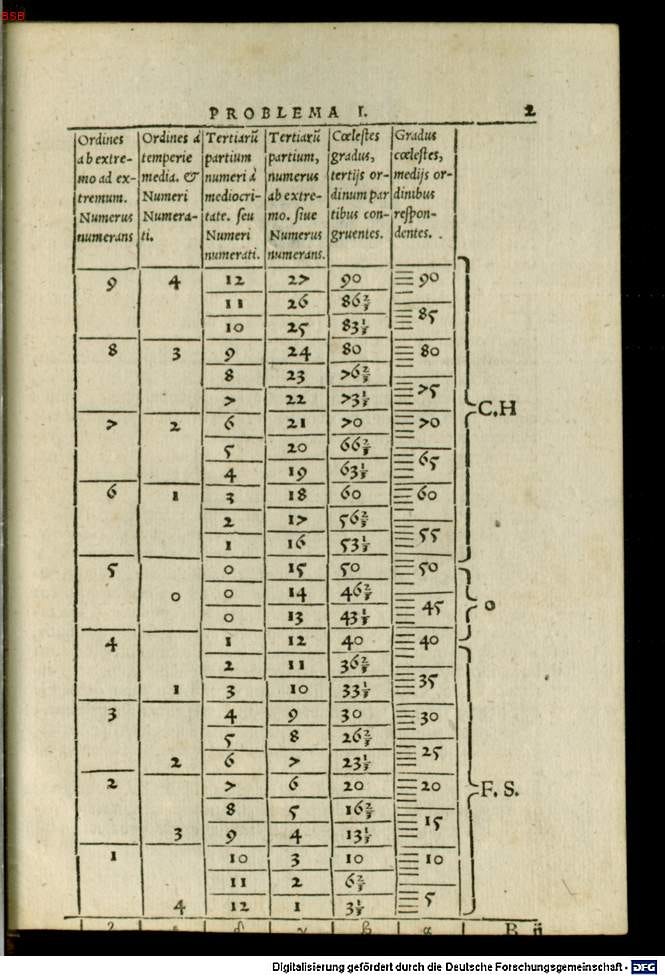

虽然热与冷、湿与干互为对立,它们的适当交融是先哲们心目中的理想状态。公元二世纪的医生盖伦(Galen)第一次定量地研究冷和热混合的“冷热度”3。他认为水烧开后的蒸汽是最热的物体,冻成的冰最冷。将相同数量的蒸汽与冰混在一起就能得到和谐的中庸。在这个中点与最热的蒸汽和最冷的冰之间,盖伦分别设立四个梯级作为衡量冷热度的尺度。他没有明确过蒸汽和冰混合时是以相同的重量还是相同的体积。这说明他很可能并未实际尝试过,只是在凭空杜撰。

作为医生,盖伦是古希腊“医学之父”希波克拉底(Hippocrates)的信徒。希波克拉底认为人的健康决定于体内四种体液(humor)的比例:血液(blood)、黄胆汁(yellow bile)、黑胆汁(black bile)和痰液(phlegm)。盖伦将它们与自然界的气、火、土、水一一对应。于是,血液可以产生热和湿,黄胆汁、黑胆汁、痰液则分别产生热和干、冷和干、冷和湿。他进一步指出体液混合的比例不仅决定健康,还主导人的情绪。多血者热情乐观(sanguine),黄胆汁太多易暴躁(choleric),黑胆汁导致忧郁(melancholic),痰液多者冷静(phlegmatic)。借用希腊语中的“混合”(temperare),盖伦将人这四种表现命名为“性情”(temperament):人的好性情来自体液比例适度的混合。

后来,盖伦的“性情”在被用作形容词时逐渐有了“温和”“适中”的寓意,特指宜人的气候或平易近人的脾性。毕竟,人的性情和健康也受环境影响。过热或过冷经常让人难以将息。

再过1400来年,“性情”在伽利略出生的十六世纪中期又有了新的含义:热与冷适度混合的“温度”(temperature)。再往后,这个名称取代盖伦的“冷热度”作为衡量冷暖的标准。盖伦定义的梯级于是成为温度的第一个标尺,或曰“温标”。

作为性情的衡量,温度是自希波克拉底和盖伦以降的医生们最为关注的人体特征之一。平常人的身体温度——体温——大同小异,处于冷与热和谐的“温度”。一旦偏离这个平衡,人在体温过高或过低时都会性情大变。那意味着疾病的到来。瑞士医生哈斯勒(Johann Hasler)在1578年提出测量体温是医学的首要问题。他认为人体内冷与热最佳和谐的基准体温与人的年龄、居住的地点和一年的四季均有关,制定出详细的对照表格供同行参考。

那是卡斯泰利目睹伽利略展示望热镜的二十多年前、萨格雷多听说桑托里奥仪器的三十多年前。没有人知道哈斯勒如何得到他这些具体的数据。假如不是与盖伦一样的信口开河,哈斯勒也只能依据医生与病人直接肌肤接触时“自知”的冷暖。直到有了伽利略“自己发明的”望热镜,桑托里奥医生才有机会实际测量病人的体温。萨格雷多才能证明人们的冷暖自知不足为据。他还发现冬天的空气可以比冰更冷,否定盖伦的臆测。

在维维亚尼撰写的传记里,年轻时的伽利略在比萨的斜塔上扔下两个不同重量的小球,以它们的同时着地一举推翻亚里士多德延续两千年的言之凿凿。这个精彩场景在其后五百年脍炙人口,堪称科学史佳话。可惜那只是维维亚尼的生花妙笔,一个无凭无据的美丽传奇。

古希腊的四个基本元素有着两类背道而驰的个性。人类居住的地球是宇宙之中心。土和水有着回归这个中心的倾向,是没有支撑就会下落的“重物”。火与气相反,属于向上升腾的“轻物”。重物的重量是其回归地心倾向的表征。亚里士多德因此断言重的重物会比轻的更快地回归地心。

伽利略在1564年2月15日出生于佛罗伦萨公国的比萨。佛罗伦萨是欧洲文艺复兴的发源地,那时已经接近硕果累累的尾声。新兴的艺术思想不断地超越古希腊的传统教条。伽利略身为琵琶高手的父亲也曾著书以实际证据质疑古希腊的乐律规则。

恰逢天时地利的伽利略确实在比萨大学任教时思考过落体问题。他想到如果将一个轻一个重的两个重物捆在一起,它们不同的回归地心倾向会在下落时相互牵扯:重的往下拽轻的,轻的则拉重的后腿,造成一个介于二者单独下落时之间的中庸速度,比轻的快但比重的慢。然而,两个捆在一起的重物也是一个更重的重物,应该会更快地落地。这样,亚里士多德的逻辑自相矛盾不攻自破。

伽利略没有满足于这个纯粹出自思辩的结论。但他也没有哗众取宠地在斜塔上扔球,而是想方设法通过实际测量得出准确的数据。在离开家乡来到属于威尼斯共和国的帕多瓦大学后,伽利略找到“人生最美好的时光”,以一个异常精巧的实验设计克服没有钟表计时、落体运动速度太快以及空气阻力等困难,系统地测量出不同重量的铁珠在斜面滚落时的运动学数据。这是人类第一个精确定量的运动学规律,清晰地表明物体的“下落”与其重量无关。4

这个过程完全不具备维维亚尼渲染的戏剧性,却标志以实验为根基的物理学之诞生。那更是精确定量的科学与逻辑思辩的传统哲学分道扬镳的时刻,科学革命的萌芽。

也是在帕多瓦,伽利略用自制的望远镜仰望星空,看到一个匪夷所思的天外世界。这个新发现远比实验室中的运动学更为轰动。伽利略因之远近闻名,成为那个时代首屈一指“自然哲学家”。

还在伽利略出生的二十年前,波兰的哥白尼(Nicolaus Copernicus)提出地球并不是宇宙中心,太阳才是。地球只是一颗围绕着太阳运动的普通行星。这个“日心说”(heliocentrism)直接挑战从亚里士多德到托勒密(Ptolemy)的古希腊“地心说”(geocentrism)宇宙观。通过望远镜中的观测,伽利略又一次以实际证据颠覆传统教条,证实哥白尼的离经叛道。

那是十六与十七世纪之交,伽利略学术生涯的黄金岁月,也恰好是维维亚尼、卡斯泰利和萨格雷多各执一词的望热镜出现时间段。尽管好朋友桑托里奥医生和学生萨格雷多都对这个新仪器情有独钟,伽利略自己显然无暇关注。现存史料中没有他实际测量温度的记录。他甚至没顾及在那个玻璃管上设置可读出水柱高低的刻度,其标志的冷暖程度的确只停留于“观望”。这与他在斜面实验和天体观察中的细致认真、精确定量形成鲜明对比。

更令人惊异的是伽利略没有留心细管中的水柱为什么会随着玻璃瓶内空气的冷却而自行上升,违背其回归地心倾向。因为这一疏忽,他和萨格雷多都没能意识到望热镜存在有严重的缺陷,所测量的其实并不单纯是玻璃瓶中空气的冷暖。

哈斯勒发布体温表格时,伽利略还只是一位14岁的中学生。两年后,他遵从父亲的嘱咐进入比萨大学修习医学,但最终放弃祖业5走上自己更感兴趣的科学之路。虽然有过学医的经历,身为数学教授的伽利略没有像桑托里奥那样深切地感受测定病人体温的迫切性,以至与让医生们摆脱“冷暖自知”主观感觉的机缘擦肩而过。他多半也没有考量过客观、精确、定量测量温度的重要性。

他更不可能预料到四百年后,地球上的芸芸众生会为自己生存环境之冷暖忧心忡忡。

(待续)

即伽利略

参阅《科学随笔:伽利略与月球、金星及天堂》和《宇宙膨胀背后的故事(之二):寻觅宇宙的中心》。

degrees of heat and cold

详见《科学随笔:伽利略与斜塔、斜面及地狱》。

伽利略的名字来自家族一位曾是佛罗伦萨名医的祖先。