气候变迁背后的故事(之五)

经与纬

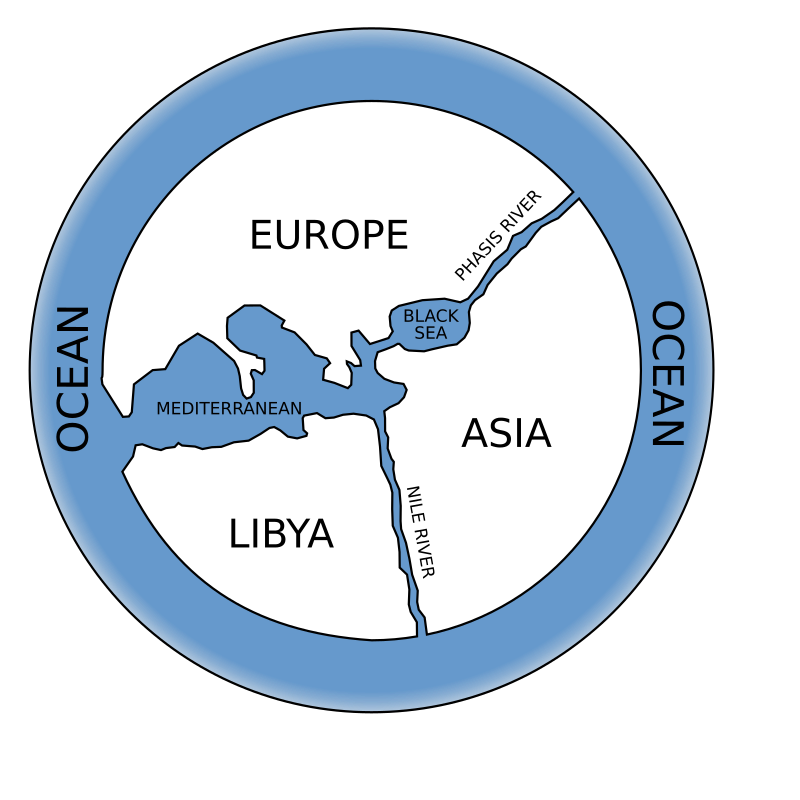

公元前六世纪的阿那克西曼德不认为大地是个球体。他觉得人类生活在一个圆柱体的顶面上,周边被大洋包围。希腊的爱琴海位于圆心,与地中海和黑海相连。奔流入海的尼罗河和里奥尼河将陆地分割成欧、非、亚三大块。那是迄今所知最早的地图之一。

三百年后,希腊人的眼界和足迹大大扩展。埃拉托色尼不仅确信地球的球形,还测算出它的实际大小。当他试图绘制新的地图时,首要问题是如何在球面上标记各地的位置。

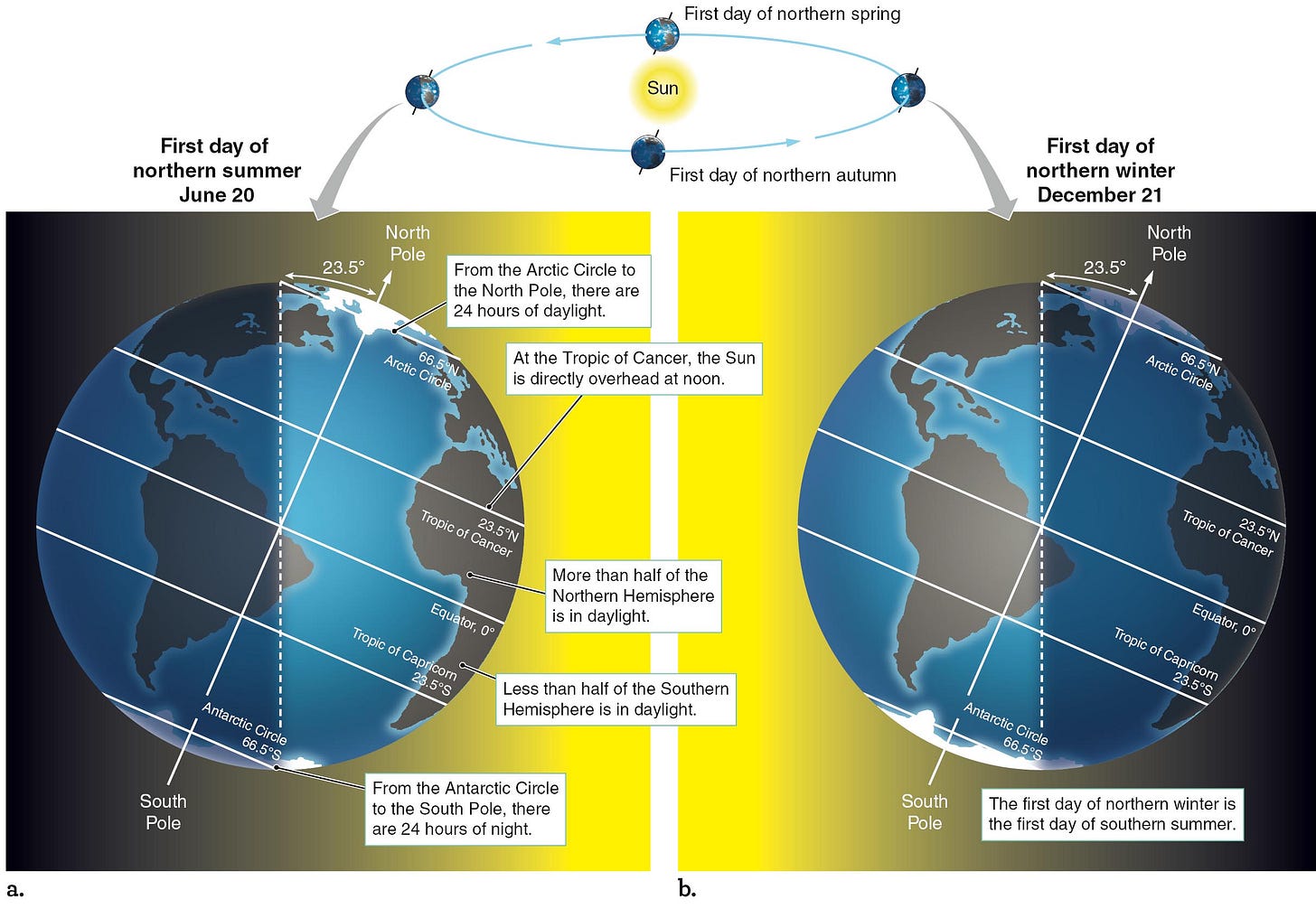

按照亚里士多德的气候分类,人类生活在北极圈和北回归线之间。前者是太阳24小时不落的最南端,后者则是太阳能升到头顶的最北处。北极圈、北回归线和赤道都在与地球南北极连线垂直的平面上,因彼此平行而统称为“平行线”(parallel)。每条线上的各处都与北极点有着相同的距离。它们构成一种看不见的地标,可以用来标注其它地点的相对南北位置。这样的平行线不只是那三条。埃拉托色尼在人口密集的城市处添加多条平行线,方便更准确地标记地点。

平行线只能标识南北方位。地球在东西方向没有北极那样的现成参考点,但也能依照太阳相区分。因为太阳大致由东至西地绕地球运行,地面上同时看到晷针影子最短之正午的不同地点必在彼此的正南或正北,恰似亚历山大港和阿斯旺。这些地方的连线延长后通过南北两极,都是环绕地球的大圆。埃拉托色尼谓之“中午线”(meridian),也选取一些经过大城市的线作参照。

在中文里,“平行线”和“中午线”各有更为雅致的译名:“纬线”和“经线”。它们纵横交错,宛如织布时的纱线。

在公元前三世纪后期,埃拉托色尼出版三卷本的《地理学》1,将“地球”(geo)与“刻画”(graphia)二字合并成“地理”(Geography),奠定一门描述天穹之下人类生存环境的新学科。他广泛勘测各地的距离,也与亚里士多德一样调查欧洲人所知的世界,做出其在东西方向的跨度——从地中海西端的赫拉克勒斯之柱到印度的恒河——已达到地球周长三分之一的判断。那也是一个相当准确的估计。埃拉托色尼的地图远比阿那克西曼德版本详实。爱琴海不再是世界中心。皮西亚斯声称的“终北之地”也在西北崭露头角。

埃拉托色尼为那个终北之地专设一条平行线,标志人类所知世界的最北端。尽管他并不知道其确切所在。

几十年后,曾在亚历山大港学习的喜帕恰斯(Hipparchus)也出版自己的三卷本,逐一指出、纠正埃拉托色尼《地理学》和地图中的差错。喜帕恰斯尤其觉得埃拉托色尼选取通过城市的几条经线和纬线过于随机。他指出经线和纬线都可以有无穷多条,每条线可以分别定义各自的“经度”(longitude)或“纬度”(latitude)相区分。这两个量度的字面意义是“长”和“宽”,如同平面上的格子。均匀分布的经线和纬线交织成“经纬网”(graticule),是一个完整的球面坐标系统。地球表面的任何位置可以用其所在的纬度和经度标记,无论该点是否正好与某个城市处于同一条经线或纬线上。

纬度直截了当,是所在地点和地球中心连线与赤道平面的夹角。于是,赤道的纬度为零,北极点则是九十度。北回归线和北极圈的特殊之处来自太阳轨道的倾角,纬度分别是23.5和67.52度。其它地点的纬度也可以测量得出。夏至正午,太阳照射在位于北回归线的阿斯旺头顶,而在亚历山大港有着7.2度的偏角。由此可知亚历山大港的纬度是30.7度3。这是北半球测量纬度的通用方法:在夏至日正午时测得的阳光偏角加23.5度。如果是在冬至日测量,则将所测结果减去23.5度。

太阳在夏至和冬至的正午时分别处于最高和最低位置。那也是白昼时间最长和最短的两个日子。它们之间会有一个白昼与黑夜时间恰好相等的日子。希腊人以拉丁语的“相等”(aequus)和“夜”(nox)将那个特别日子命名为“等夜日”(equinox)。冬至之后的等夜日是“春分”(vernal equinox),夏至后的为“秋分”(autumnal equinox),分别预示春秋两季的到来。在那两天里,太阳的黄道与地球的赤道平面相交,正午时太阳出现在赤道的头顶。这不仅导致昼夜的相等,还使得那两天里在正午测出的太阳照射角度就是当地的纬度,无需再做加减。

晷针也是判定这四个季节交替日子的得力工具。夏至和冬至的正午时太阳处于正南方,晷针影子指向正北。春分和秋分那两天里太阳升于正东、落于正西。早晚的晷针影子与夏至、冬至午时的影子方向垂直。从中南美洲玛雅人的金字塔、英国的“巨石阵”(Stonehenge)到现代的曼哈顿街道,很多沿东西方向的建筑在这两个日子里展现壮观的日出、日落美景,引人景仰。

一年里却也只有那四天能够这么方便地测量纬度。因为地球的球面,正午太阳照射角度与纬度之差在其它日子里是一个三角函数值。喜帕恰斯正好也是三角函数的创始人之一,为这个名为“赤纬”(declination)的修正值预制出表格。人们可以按测量的日子在表中查找所需的修正,无需临时计算。

皮西亚斯游记中的晷针测量数据也能同样地一一换算成纬度。喜帕恰斯由此得知皮西亚斯测量出的最高纬度达66度,非常接近北极圈。综合游记中对白昼时间、太阳高度等的观察记录,喜帕恰斯觉得皮西亚斯所叙十分可信。但除了往北走到的距离,喜帕恰斯也无法回溯出皮西亚斯的具体路径。因为游记中的数据不足以确定他走过的经度。

竖直的晷针在测量纬度、正午及季节更替上大显身手,用于日常计时却不尽人意。太阳每天从东到西在天上匀速运转,晷针影子也在地面相应转动。但由于所在地纬度造成的阳光照射角度变化,晷针影子的速度每日每时不同,在正午那一刻之外难以指示时间。这个困难可以通过改变晷针的角度克服。将晷针设置在一个与地面夹角等同于当地纬度的斜面上,同时让晷针保持与斜面垂直并指向正北。晷针这时与天球的旋转轴平行,影子会随太阳在斜面上匀速转圈。在斜面底座将一个圆圈平分为24等份,影子走过每一份的时间便是一小时。这是“日晷”(sundial),人类最古老的“时钟”,早在喜帕恰斯定义纬度之前已经出现。不过,日晷只能在有阳光的时候使用。它的影子不再有明显的四季之分,无法像晷针那样用作日历。

在中国,一天的时间等分为十二个时辰。子夜和正午分属子时和午时,在日晷上位于南北方位。纵贯南北的经线因而也是“子午线”,取代中午线之称。

太阳在一天内绕地球一周,让地面每个地方相继经历日出、正午、日落及子夜。正午和子夜在同一经线上的亚历山大港和阿斯旺同时出现,在其它经线上时间有所不同。埃拉托色尼理所当然地将亚历山大港所在的“子午线”定为“本初子午线”(prime meridian),作为衡量其它经线的基准。喜帕恰斯也顺理成章地将那条经线的经度设定成零度,其它经线的经度为其在球面上与这条经线的旋转角度。

每隔一个经度,两条经线上的正午时刻相差四分钟4。反过来,只要知道一个地方的正午与亚历山大港正午的时间差别,也就能确定该地的经度。然而日晷只能显示本地的正午。在既没有可移动的钟表也不具备实时通讯的时代,人们不可能同时知道另一地点的准确时间。埃拉托色尼和喜帕恰斯都只能根据两地之间距离与地球周长之比计算经度差别,准确性很差。

在未知海域探险的皮西亚斯更没有办法测知自己所在的经度。为了获取中午时的阳光照射角度,他必须在午时前后多次测量,选取晷针影子长度的最小值。这个操作无法在颠簸的船中进行,只能停靠海岸或岛屿登陆完成。可惜这个线索对喜帕恰斯毫无帮助。几百年后,人们终于实地追溯皮西亚斯的足迹,普遍认为他到达的终北之地是冰岛,其北岸位于北极圈边缘。他很可能还曾继续驾舟北上,观赏到独特的午夜阳光,成为第一个走进北极圈的“文明人”。不过也有人认为皮西亚斯的航向严重偏东,抵达的是挪威北部的海岸。

在喜帕恰斯的二百来年后,托勒密出版的世界地图又有所扩展:印度之外的远东出现一小条“中国”(Sinae)。托勒密特意附加各城镇的经度纬度列表,开地图规范之先。只是其中的经度仍然不可靠。托勒密似乎不知道或不相信埃拉托色尼的测算,在地图和著作中采用的地球周长不到埃拉托色尼的四分之三。1300年后,意大利航海家哥伦布(Christopher Columbus)根据这个大为缩水的数值断定可以背道西行,在粮食和淡水耗尽前绕过大半个地球到东边的印度。他幸运地遭遇美洲获得补给逃过一劫,也在对经度一无所知的情况下将那个“新大陆”误认作目的地。

有了更多的纬线,托勒密也将亚里士多德的三个气候区增至24个。在炎热的北半球夏季,太阳每天的照耀时间随纬度增长。赤道通常有12小时的日照,北极则有皮西亚斯看到的午夜阳光和24小时白昼。因为相信气候或气温依赖日照,托勒密选取一些不均匀分布的纬线作为气候区分界。每过一个这样的气候区,夏季日的白昼时间增加半小时。

在更正和扩展埃拉托色尼地理学的同时,喜帕恰斯的兴趣更在天文学。他定居在地中海的罗德岛上潜心仰望星空。作为球面坐标系的经纬网同样适用于天球。喜帕恰斯细致地记录八百多颗恒星的坐标和亮度,留下最早的“星表”(star catalog)。5那是天球的“地图”。

大约150年前,亚历山大港天文学家提莫恰里斯(Timocharis)记录过“处女座”(Virgo)最亮的星在秋分夜的位置。喜帕恰斯比较后发现那颗星的经度似乎挪移了两度。当然,恒星固定在天球上不会移动。喜帕恰斯认为那是秋分——太阳的黄道与地球和天球赤道平面相交的位置——在改变。或者说,黄道本身也在相对天球转动。那个旋转极为缓慢难以察觉,150年间才出现两度之差。按这个速度,黄道转过360度回归原位需要两万七千年之久。可是这样一来,每年的秋分以及春分、夏至和冬至都会稍微提前来到。喜帕恰斯将这个现象以拉丁文中的“早到”(praecedo)命名为“等分日的提前”(precession of the equinoxes)。那是中文里的“岁差”。中国人至迟在公元五世纪也注意到冬至时太阳位于的“宫”与古书记载不同:“冬至所在,岁岁微差”6。

太阳环绕地球一圈是一个昼夜,届时太阳在黄道中移动不到一度。太阳走完黄道一圈大约365天,赋予地球一年四季。这两个时间周期乃生活常识,也是地球气候变化的决定性因素。横空出世的两万七千年周期实在超越人们想象力。喜帕恰斯把它称作“大年”(Great Year),也译为“岁差年”。他无从把握这个周期是否会影响到地球的气候甚至命运。

两百年后,托勒密看到处女座那颗星的位置在继续远离提莫恰里斯的记录,证实喜帕恰斯的观察。他对这个大年也同样地一筹莫展。

亚里士多德心目中的宇宙完美和谐。月亮、水星、金星、太阳、火星、木星和土星依次在地球与天球之间的圆球上以不变的速度绕地球运行。他的思想在其后五百年中逐渐充实,最终也是在托勒密手中融会贯通。然而托勒密的地心宇宙却是一个左支右拙、破绽百出的模型。

早于亚里士多德一个世纪的优克泰蒙(Euctemon)曾耐心地守在晷针旁数日子。从夏至到夏至的一年有365天。从春分到夏至、夏至到秋分、秋分到冬至、冬至到春分的春、夏、秋、冬四季分别是91、94、91和89天。这是一个只有在借助晷针定量测量时才可能察觉的蹊跷。

阿那克西曼德将太阳放置于彼此有个倾角的双层球壳之中。太阳还是以圆形轨道绕地球匀速运转。依据阳光照射角度,春分、夏至、秋分和冬至分别出现在圆周上对称的四个点,四季的天数理应均等。为了拟合优克泰蒙数出的偏差,太阳所在的圆球必须有个位移,不严格地以地球为中心。这个修正叫做“偏心”(eccentric),虽然奏效却打破亚里士多德的理想。修正后的太阳轨道每日、每年大体符合预期,但无法复现那将近三万年周期的岁差。

太阳的轨迹其实相对简单,更大困难出现在月亮和其它行星。它们在天球上的行迹也都离太阳的黄道不远,但远为变化莫测。从阿那克西曼德到托勒密的几十代天文学家只好发挥想象力,在球壳上添加沿其边界运行的更多球壳。其结果是重重叠叠的“均轮”(deferent)、“本轮”(epicycle)、“载轮”(equant),既杂乱无章也还是无法准确地预测月亮和行星的真实轨迹。

即便在古希腊也早有学者怀疑这个繁复的构造。他们那时知道太阳比地球大非常多,觉得地球绕太阳转更为合理。同样地,地球自己以南北极为旋转轴转动也比承载着全部恒星的天球绕地球转动“轻松”得多,同时可以省略太阳、月亮和行星那些保持与天球同步的球壳。这些奇思异想在两千年后的文艺复兴时重见天日,由哥白尼系统地提出太阳才是宇宙中心,上帝为人类创造的地球只是一颗绕着太阳运转的普通行星。伽利略随后用望远镜观察到支持日心说的证据7,为坚持科学真理付出沉重代价。8

在哥白尼的日心说里,太阳取代地球处于宇宙中心,与外围的群星一样恒定不动。地球本身在自转。人类故而一昼夜间坐地日行八万里,看着群星和太阳依稀在绕自己转。地球也在绕太阳公转,在一年中巡天遥看一千河。所谓黄道只是地球公转轨道在群星中的投射。

地球的自转和公转并非十分协调,穿过南北极的自转轴与公转轨道平面存在23.5度的倾角。北半球在半年内“前俯”朝向太阳,致使太阳位置偏高。另半年时相反,北半球在“后仰”。二者之间各有一天地球“横着”正视太阳不偏不倚,便是春分和秋分。这个简单的倾角造成太阳的高度随纬度不同,也是四季的根源。它远比让太阳在十二宫中上上下下地奔忙简洁明了。

日心说固然与地心说针锋相对,哥白尼采用的还是完美的圆形轨道,也只得继续诉诸于“偏心”实现四季的不同天数。与地球一起绕太阳公转的水星、金星、火星、木星和土星仍然需要在均轮上加本轮,在实际预测上与托勒密的正统模型相比改进其实不太大。

幸亏伽利略的朋友开普勒更进一步,利用导师第谷留下的观测数据将地球和行星的轨道从圆形改为椭圆。太阳位于椭圆一侧的“焦点”而非地球轨道中心,自然地有所“偏心”。开普勒还总结出精确定量的行星运动规律。地球在椭圆轨道上运行的速度不恒定,其快慢圆满解释四季日子数目的不同。其它行星也按部就班地各自绕太阳运行。只有月亮不离不弃,作为唯一的卫星依然绕地球转。它们的轨道全都是浑然天成的椭圆,不再需要冗杂的人为修正。

希腊先哲很早知道月亮不发光,月光只是反射的太阳光。这是他们观察月亮与太阳相对位置的经验总结。他们也认识到日食和月食是地球和月亮碰巧互相遮挡太阳光的自然现象。史籍中有泰勒斯在公元前585年成功预言日全食到来的记载,不过只属于美丽的传说9。比较可靠的是亚里士多德在观察月全食时领悟月亮上出现的阴暗是地球的投影,以影子的圆形证明自己脚底的确是个球体。公元前189年3月14日,亚历山大港出现日全食。在欧亚边界的一个城市却只能看到五分之四的日偏食。根据两地的纬度之差,喜帕恰斯算得地球与月亮的距离是地球半径的70多倍。今天我们知道地月的平均距离是地球半径的60倍。

还是在两千多年后的开普勒模型中,精确预测日食、月食的时机才成为现实。根据开普勒的轨道和定律,太阳、月亮和各行星的位置井然有序天衣无缝。

但美中不足,地球环绕太阳运行的椭圆轨道周而复始,还是见不着喜帕恰斯那个大年的踪影。

(待续)

Geographika

90-23.5

这只是近似值。阿斯旺并不严格在北回归线上,亚历山大港也不在其正北。埃拉托色尼的测出的7.2度更存在误差。

太阳24小时环绕地球一周(360度),即每四分钟一度。

1989年,欧洲航天局发射以喜帕恰斯命名的科学卫星,在四年运行期间测得118,200多颗星的精确位置和量度。更现代的星表已经囊括多达几十亿颗星。

语出《宋书》。

参阅《科学随笔:伽利略与月球、金星及天堂》。

参阅《科学随笔:伽利略与公爵、教皇及信仰》。

参阅《科学随笔:一百多年前的日全食观测》。