宇宙膨胀背后的故事(廿六)

爱因斯坦又错了吗?

1967年,桑德奇到德克萨斯大学做学术报告。在他走上讲台还未及开口之际,一位年轻女研究生突然站起来对其他听众宣布:你们将要听到的,全是错误的一派胡言。

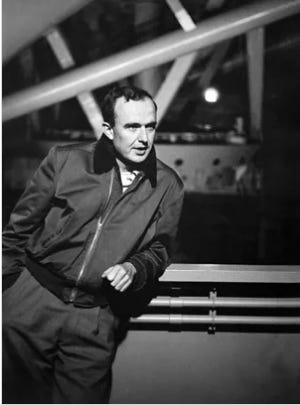

那个时刻的桑德奇41岁,正值学术壮年。作为哈勃、胡马森、巴德那一代前辈的嫡系后代、帕洛玛天文台5.1米口径海尔望远镜的当然掌门人,他已经成为天文观测领域的不二权威。在这一突然袭击面前,他惊诧莫名。

1953年哈勃去世时,刚刚获得博士学位的桑德奇才27岁。

与喜欢英式制服、马裤的哈勃不同,桑德奇最中意的是二战期间流行的美国空军飞行员皮夹克。这种皮夹克内有电热功能,适合他在寒夜中整晚整晚地守卫在观测岗位上。他自夸天生一副“铁肾”,能连续坚持十几个小时不下来上厕所。他的学生与他通话时,经常会无聊地用两个玻璃杯来回倒水逗他。每次都惹得他在上面破口大骂。

哈勃证实宇宙是在膨胀后,天文学界逐渐形成一个共识:宇宙大爆炸——无论为什么、怎么爆炸了——之后,宇宙因为那原始的动能处于惯性的膨胀,不再有新的动力。唯一能影响膨胀速度的是星系之间的引力,它们会像牛顿早先就认识到的那样,造成宇宙的塌缩,或至少减缓其膨胀。

作为哈勃的继承人,桑德奇在1960年代发表了一篇影响很大的论文,提出天文学最大的任务就是要准确测量两个数值:确定宇宙膨胀速度的哈勃常数和减缓膨胀速度的宇宙质量密度。他为此奉献了一生,致力维护、发展哈勃遗留下的传奇。

然而,哈勃常数的测量从一开始就困难重重。因为远方星系的速度可以通过光谱红移相当准确地确定,但它们的距离却很难测准。对距离比较近的星系,哈勃利用的是勒维特发现的造父变星周光关系。但当他和胡马森看得越来越远时,即使是威尔逊山的2.5米口径胡克望远镜也无力分辨造父变星。于是哈勃只能随意地做出了一连串的近似:先是用星系中最亮的星星的亮度估算距离;在最亮的星星也无法分辨时,便用整个星系的亮度估算。

帕洛玛的海尔望远镜的口径比胡克大了一倍。但桑德奇依然无法分辨遥远星系中的造父变星,只能沿袭哈勃的方法,用星系的平均亮度估算距离。这本来是无奈之举,却也不是全无根据。哈勃等人认为,星系虽然大小有区别,但总体相差不大,而且整体上应该相当稳定,具有非常接近的内在亮度,所以可以通过地球上所观察到的视觉亮度来估算其距离。

桑德奇到德克萨斯大学要做的报告就是这方面的新进展。那不待他开口便给了他当头一棒的女研究生是廷斯利(Beatrice Tinsley)。

廷斯利出生于英国,在新西兰长大。硕士毕业后,她在1962年伴随丈夫1来到美国,在达拉斯市做了教授家属。她对美国南方传统的种族、性别歧视很不适应,很快成为当地小有名气的一个惹事者。为了摆脱这个环境,她自己跑到300公里之外的德克萨斯大学攻读博士学位,每周两趟地往返奔波。

她研究的是星系内部的动力学。星系是一个庞杂的集合,时刻都在剧烈动荡:星星之间会发生碰撞、合并;新的恒星在诞生;旧的恒星在燃料耗尽后死亡并随之爆炸性地产生地球上可见的新星、超新星等等。这些在当时的天文学界还只是抽象的概念。廷斯利大胆地进行定量化研究,用当时还非常原始的计算机来模拟这些错综复杂的过程。

她得出的结论是星系的总体光亮会因为这些内部活动强烈地变化,也与星系本身的年龄等因素密切相关,因此不存在一个恒定、普适的内在光亮。哈勃、桑德奇用星系光亮来估算距离完全没有根据,由此而得出的哈勃常数更是不可信。

桑德奇也是兹威基眼中的球形混蛋。在他的学术历程中,只要有人对他的观点、研究有不同意见,他就毅然决然地与其断绝关系、不再往来。天文学界因此流传着一句话:“如果桑德奇还没有不理你,你就算不上是个人物。”

惊愕之余,桑德奇自然也没有把廷斯利看在眼里。后来廷斯利的毕业论文发表,星系演化随之成为天文学的一个新兴领域后,桑德奇也依然置若罔闻,视而不见。

但桑德奇无法逃避的是哈勃常数测量本身的争议。在诺贝尔委员会因为科比卫星的成就宣布天文学进入精确科学行列之前的几十年里,天文学界为了他们领域的这个最基本的数值伤透了脑筋。

哈勃自己在1930年代最早测得的数值相当的大,导致由此得出的宇宙年龄只有20亿年左右,小于已知的太阳系年龄。其后,桑德奇和其他天文学家发现了哈勃的一系列错误,逐渐将哈勃常数的数值降低了近十倍。相应地,由此推测的宇宙年龄也增长了近十倍,不再有宇宙比其中的星系更年轻的尴尬。

但直到1970年代后期,哈勃常数的数值依然存在重大争议,不同阵营所坚持的数值相差达到两倍以上。有意思的是,在这上面与桑德奇争执不下的主要人物之一正是廷斯利的导师德沃库勒尔(Gerard de Vaucouleur)。

虽然廷斯利的博士论文开创了一个星系动力学的崭新领域,她在1966年毕业后便进入失业状态。作为一个女性,她在天文学界——尤其是达拉斯附近——的机会寥寥无几。因为她与丈夫一直无法生育,他们先后领养了两个孩子。廷斯利对自己逐渐陷入相夫育子的主妇生活深恶痛绝,以她的叛逆个性在当地参加了一系列激进的社会活动。同时,她也没荒废事业,继续关注着学术界的进展。

她的工作引起了几个那时也刚刚毕业、正崭露头角的年轻人的注意和欣赏。他们为她争取到一些短期科研机会。1972年,廷斯利牵头与另外三个年轻人联名发表了一篇论文,继续挑战桑德奇的宇宙观。他们指出,宇宙中所有质量的总和远远不足以减缓宇宙的膨胀。因此,宇宙的膨胀并不会因为引力越来越慢,而是将继续、永远地膨胀下去。这一次,桑德奇自己在一年后也接受了这个结论。

在他们论文发表的两年后,奥斯特里克和皮布尔斯对宇宙的总质量也得出了同样的结论。但他们却更进一步地指出宇宙中的质量其实被严重低估,还存在着巨大的、隐藏的暗质量。

廷斯利丈夫所在的研究所在1969年与德克萨斯大学合并,成为后者的达拉斯分校。那里正要组建一个新的天文系。廷斯利毛遂自荐,没有被理睬。不过她这时已经名声在外,得到了远方芝加哥和耶鲁大学的青睐。1974年,她终于决定与丈夫离婚,只身出走远赴耶鲁,继续她的事业。那一年,她荣获了美国天文学会以哈佛“后宫”的坎农命名的大奖。

1978年,廷斯利成为耶鲁有史以来第一位女性天文教授,同时却被诊断出患有皮肤癌。她在三年后去世,年仅40岁。她的最后一篇学术论文发表于逝世后的第十天。

作为纪念,美国天文学会从1986年起颁发两年一度的“廷斯利奖”,表彰在天文、天文物理领域中做出突出贡献的人2。

1970年代末,天文学家不得不又一次面对宇宙的年龄问题,因为新“发现”的暗物质彻底地颠覆了他们原有的宇宙观。

在那之前,判断宇宙的年龄很简单,就是哈勃常数的倒数。因为宇宙的膨胀是大爆炸之后速度恒定的惯性运动,宇宙的年龄便是爱丁顿想象那样把整个历史“倒带”回溯到初始的时间。宇宙中的质量之间的引力可能减缓膨胀速度。但像廷斯利等人所发现的那样,因为质量密度太小,效果微不足道。

然而,宇宙中还藏有十倍于寻常物质的暗物质,它们贡献的引力作用却不再能轻易地忽视。如果宇宙膨胀的速度因为引力的作用在逐渐变慢,那么早年的宇宙膨胀速度会比今天快得多。按照今天测量的宇宙膨胀速度来直接算宇宙的年龄不可靠,会大大地高估。如果考虑到膨胀的减速,宇宙的年龄估算起来又只有80亿年,再一次陷入比所知的星系更年轻的尴尬。

为了摆脱这个困境,一些天文学家想起了爱因斯坦的宇宙常数:Λ。

爱因斯坦自己从来没有说过当初引进那个无中生有的宇宙常数是他一辈子最大的失误。但他显然曾经十分懊悔,因为这个不必要的项破坏了他宇宙模型原有的简单性和美感。当他得知宇宙在膨胀、不是静态时,便不假思索地抛弃了这个累赘。

然而,他的同代人中有一些却很不以为然。

爱丁顿当时就认为宇宙常数可能含有更深远的意义,可能是宇宙膨胀的本因。爱因斯坦引进这一项是因为星体之间的引力会造成整个宇宙的塌缩,因此需要一个反向的对抗。爱丁顿觉得这个与引力相反的机制可以有现实的物理意义,甚至可能加速宇宙的膨胀。

年轻的勒梅特与爱因斯坦碰头的机会不多,但他们每次见面都会争论宇宙常数。两人的角色已经完全颠倒,勒梅特坚持宇宙常数项是广义相对论不可或缺的部分,让爱因斯坦不胜其烦。

爱丁顿和勒梅特都认为,既然广义相对论允许宇宙常数项的存在,就不应该无理由地人为宣布其不存在。就像后来狄克等人觉得宇宙质量密度Ω的数值等于1是一个不可思议的巧合一样,爱丁顿和勒梅特觉得Λ如果恰好等于0也会是相当地荒唐。

在那之后的近半个世纪,宇宙常数进入了一个很有意思、科学领域中少有的深度冷藏状态:它没有完全被遗忘,但也不再作为科学因素存在。宇宙学界发表的论文几乎都会在开篇时照本宣科地来上一句:“假设不存在宇宙常数项……”或者“在假设Λ为0的情况下……”

而时不时地,当宇宙中出现不好解释的观测现象时,也会有人提起那可能是Λ不等于0的表现。只是那些现象很快又都有了更好的解释,依然没能证明宇宙常数的必要。

古斯提出的暴胀理论中,最早期的宇宙曾经历过急剧的加速膨胀。那也可以被认为是宇宙常数在起作用的过程,虽然暴胀只是一个10⁻³⁶秒那“一瞬间”的过程,对后来的宇宙膨胀毫无影响。在剑桥的纳菲尔德会议的最后总结中,宇宙常数被列为悬而未决的问题之一。当时也在会上的特纳嘲讽道,“宇宙常数是无赖宇宙学家的最后避难所——从爱因斯坦开始。”3

不过,正是特纳自己在纳菲尔德会后便一头栽进了这个避难所。他与克劳斯等人合作发表了几篇论文,论证宇宙常数的必要性,认为那是解决宇宙年龄问题的最佳途径。如果宇宙常数的存在抵消了星体的引力作用,宇宙的膨胀不会减慢。按照今天的哈勃常数估算的宇宙年龄也就不会离谱。

皮布尔斯很快也加入了这个行列。

作为新一代的“无赖宇宙学家”,他们遭到了主流科学界的一致反对。在其后的近十年里,皮布尔斯到处宣讲这个观点,但每次都得到同样的批判。

直到1992年,科比卫星对宇宙微波背景辐射的精确测量才给他们的主张新的活力。科比无可置疑地确定了宇宙是平坦的,也就是宇宙的整体质量密度恰好是平坦宇宙需要的临界密度:Ω等于1。而在1990年代初,天文学家也开始确认宇宙的质量,即使加上看不见的暗物质,还远远达不到这个要求。

1993年,皮布尔斯出版了新著《物理宇宙原理》4,作为他1971年那本《物理宇宙学》的更新版。当年那只有282页的小册子这时已经暴胀为736页的大部头,见证着这个他主导开辟的新领域在20来年中的突飞猛进。

1996年夏天,特纳在普林斯顿的一次学术会议上提出了一个新的论点:宇宙的质量密度并不完全由“质量”组成,而是有相当一部分来自某种能量。根据相对论,质量与能量是等价的。

其实,早在爱因斯坦发表他那篇划时代的宇宙模型论文的一年后,奥地利物理学家薛定谔(Erwin Schrodinger)就曾指出,如果在场方程中引入一个“负压强”项,就可以不再需要引入那个宇宙常数项。爱因斯坦看到后莫名其妙:薛定谔不过是把他放在方程式中左边的Λ项挪到了右边并改了符号。那是初等代数的常识。

薛定谔当然不是不明白。爱因斯坦方程的左边是时空弯曲的程度,右边是“告诉时空如何弯曲”的质量、能量分布。如果把那个无中生有的宇宙常数项改放在右边,就出现了新的物理意义:宇宙中存在抵抗引力的能量——虽然薛定谔当时把它叫做负压强。

特纳指出,这个能量正好可以补上物体质量的不足,让Ω数值达到1。无独有偶,斯泰恩哈特与奥斯特里克也在那次会议上提出了同样的观点。

爱因斯坦在引进宇宙常数时并没有太多的考虑,在由此得到一个静止的宇宙之后没有去核查其稳定性便宣告了大功告成。他内心里始终排斥这个他不得不“无赖地”添加的附加项。因此在得知宇宙并不是静止的之后,更是不假思索地舍弃了这个常数,没有再多花一分钟去思索其背后的含义。

将近一个世纪之后,1990年代的天文学家却开始重新领悟到宇宙常数可能具备的重要性。

也许,爱因斯坦最大的失误并不在于引入宇宙常数项,而是他后来轻易地丢弃了这个广义相对论中也许不可或缺的组成部分。

只是这几个天文学家都还只是纸上谈兵的理论家。对宇宙常数的真实存在,对宇宙膨胀的速度是否恒定,还需要实际的观测数据。也正是在普林斯顿的那次会议上,伯克利的一位年轻物理学家珀尔马特(Saul Perlmutter)公布了最新的超新星测量结果,显示宇宙的膨胀的确是在引力的减速作用下放慢。

这个结果不啻于给那些兴致勃勃的理论家们当头一盆冷水。

(待续)

与鲁宾一样,“廷斯利”是她结婚后用的夫姓。

这个奖在1992年授予狄克。

The cosmological constant is the last refuge of scoundrel cosmologists, beginning with Einstein.

Principles of Physical Cosmology