宇宙膨胀背后的故事(廿一)

在大尺度上探求宇宙微妙细节

年轻时的皮布尔斯曾有过一个梦想,要统一广义相对论和量子力学这两个作为现代物理的基石、却又互不相容的理论体系。他的导师狄克毫不留情地嘲笑道,“去找你的诺贝尔奖吧,然后再回来做点实际的物理。”

皮布尔斯出生于加拿大中西部山区的温尼伯市,从小习惯于星光灿烂的夜空,经常还能看到绚丽的极光。但他对辨认行星、星座这些常见的知识提不起兴趣,却因为在姐姐的课本中看到奇妙的动滑轮、定滑轮组合而喜欢上了物理。

他从中学到大学都是首屈一指的学霸。当地的大学虽然不出名,也经常有尖子学生去美国的普林斯顿大学深造。受他们影响,23岁的皮布尔斯大学毕业后也离开家乡,去普林斯顿上研究生。那以后除了偶尔的学术假,他竟再也没有离开过这个老牌学府。

到普林斯顿不久,也是一位老乡带他去狄克那个星期五晚上的引力小组活动。他看到狄克和研究生、博士后还有青年教授混在一起无拘无束,喝啤酒、吃披萨,指点广宇、激扬物理模型,立刻就着了迷。从一个半懂不懂的新生到博士毕业、博士后,到自己成为青年教授,皮布尔斯随着狄克和他的小聚会一步步地走上学术生涯。

爱因斯坦在开始宇宙研究时,“理所当然”地假设宇宙中物质的分布是均匀、一致的。他有现实的原因:只有这样才能将复杂的宇宙简化成一个“球形奶牛”,求解他那广义相对论方程。

皮布尔斯在准备研究生资格考试的必修课上第一次接触到爱因斯坦这个宇宙模型。他的第一反应是这完全不是物理,至少不是他所熟悉、喜爱的“滑轮组”式的、真真切切的物理。这个简单的模型无非是物理课习题、考试中常见的“假设一头大象在没有摩擦阻力的斜坡上下滑……”那一类玩意。后来,他又接触到霍伊尔等人的稳定态宇宙,更为诧异:他们简直就是在随意编造嘛!宇宙学那时候还不是——至少还没有被普遍认可为——严格科学的一部分。

狄克虽然对年轻人的好高骛远不屑一顾,他自己却并不回避挑战大课题。当他意识到有可能发现并探测到宇宙之初的微波遗迹时,就毫不犹豫地指示自己的学生全力以赴。皮布尔斯当时已经是博士后,他负责理论推导,在对已有的文献毫不知情的情况下重新发现了伽莫夫、阿尔弗、赫尔曼在20年前已经发表、却已被人遗忘了的宇宙大爆炸过程,包括应该在今天还存在的微波辐射背景。

虽然他们意外地被彭齐亚斯和威尔逊抢先而失去了角逐诺贝尔奖的机会,这项工作的重大意义——外加狄克获取大笔国家科学基金会资金的能力——保证了皮布尔斯等年轻人顺利获得普林斯顿的教授席位。

但对皮布尔斯来说,更重要的是他亲身经历了一次用简单模型的计算结果居然立刻就能被实验确证的奇迹。也许,宇宙真的就可以是很简单,比一头在斜坡上没有摩擦阻力的大象复杂不了太多。宇宙学也至少不全是主观随意的臆测,可以是——或者正在成为——实实在在的、定量的、可验证的科学。

皮布尔斯由此上了宇宙学的船。

哈勃的星云观测以实际的数据在1920年代结束了沙普利与科蒂斯那场“世纪大辩论”:星云是独立的星系、银河系之外的“岛屿宇宙”。随后,哈勃与胡马森又证实了宇宙在膨胀,所有远方的星系都在远离我们而去。

但也有一个例外。相邻的仙女星系却还在与我们“相向而行”。哈勃把银河系和仙女系以及它们各自周围附属的小星系一起称做“当地星系群”(local group)。这两个星系之间距离相对比较近,互相的引力作用强于空间的膨胀,因此在“众叛亲离”的宇宙大环境中还能做到“不离不弃”。

自然,这不是银河系所特有的现象。20世纪中期时,天文学家意识到相当多的星系之间可能存在着引力的牵扯而组群抱团,叫做“星系团”(clusters of galaxies)。

1969年夏天,皮布尔斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室待了两个月。因为设计制造核武器的需要,那里有当时最先进的大型计算机。皮布尔斯如获至宝。他设计了一个简单的模型,让一定数量的星系既互相有引力耦合又都处于正在膨胀的空间中。他自己编写出程序,一个人花了很多时间在卡片上打孔输入,得以完成模拟计算。结果可以看到这些星系开始会因为宇宙的膨胀分离,一定时间之后又因为引力的牵制反而又相互靠近,形成一个类似星系团的结构。

这也是一个“球形奶牛”式的简单化模型。

那年,他在普林斯顿为研究生开了一门新课,讲授宇宙中星系分布的结构。他开始只有一个简单的大纲,课上随心所欲地发挥。不料赫然看到比他年长20多年的大牌教授惠勒出现在教室里。惠勒觉得皮布尔斯所讲的是当时课本中还没有的前沿,应该结集出版。因此,每堂课他都静静地坐在最后一排,认真地用娟秀的笔迹详细地记下皮布尔斯的讲授。课后,他又将所记的稿纸交“还”给皮布尔斯。在这巨大的压力下,资历尚浅的皮布尔斯不敢懈怠,在1971年出版了他的第一部专著:《物理宇宙学》1。

爱因斯坦的广义相对论,如同惠勒所言,是“物质告诉空间如何弯曲,空间告诉物质如何运动”。在这个框架下,物理学“退化”为只是描述时空形状的几何学。的确,爱因斯坦晚年孜孜不倦所努力的“统一场论”,就是要将电磁力也变成时空几何的一部分。

皮布尔斯的课程则在提醒大家在广义相对论宇宙学研究中一直被忽视的另一部分:宇宙中的星系并不都只是弯曲空间中孤立的点。它们之间也还有相互作用,因此存在星系团甚至更大的物理结构。

所以,他这个课程让惠勒青眼有加。在那个年代,这个领域还属于空白。《物理宇宙学》出版时,总共只有282页。

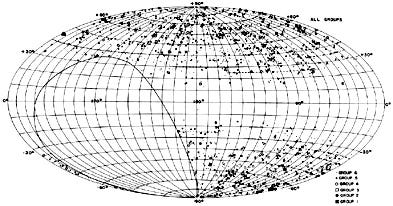

还是在1966年3月,皮布尔斯访问加拿大的多伦多大学时,当地的一个教授指着墙上挂着的一幅大星系团分布图说,你看,即使在这个尺度上,物质分布也并不均匀。皮布尔斯好奇地问道,那这个分布是随机的吗?对方回答说他不知道,也没人知道。也许皮布尔斯可以自己去验证一下。

其实,宇宙中物质分布应该是均匀的假设并不是爱因斯坦的首创。早在17世纪,牛顿就已经提出,还把它叫做“宇宙学原理”(cosmological principle)。这是摒弃了地心说之后的物理学的必然:宇宙之中,没有哪个空间点会比另一个点更特殊、优越。所有的空间点都互相对称。因此,宇宙应该是均匀、各向同性的。

这显然与我们日常生活中的经验不符。太阳系的质量基本上完全集中在太阳所在的那个点上,其它地方除了少数行星、卫星便只是真空。推而广之,银河中星体密集,之外便稀疏无几。牛顿、爱因斯坦等皆大而化之地宣布,这些都只是小尺度上的随机涨落、也就是“噪音”,微不足道。只要用足够大的尺度来看宇宙,平均下来,所有地方的质量都会是均匀分布的,无论在哪个距离、哪个方向都没有区别。

然而,随着越来越强大的望远镜出现,人类的视野——尺度——也越来越大。但所看到的星星、星系、类星体等等依然分布得参差不齐,没有趋向均匀的迹象。多伦多大学那位教授办公室中的挂图中的星系团处于十亿光年以外的,我们看它们时的尺度不可谓不大。这样的尺度上依然存在的不均匀让天文学家困惑。牛顿的宇宙学原理其实并没有实际的根据,没有理由相信其必然成立。

在回程飞机上,皮布尔斯埋头在笔记本里写写画画,推导出了用统计手段分析大星系团分布的数学方法。飞机降落时,一路都没敢吱声的邻座老太太很佩服地夸赞他:小伙子,你的作业总算全做完了啊!

回到普林斯顿,皮布尔斯与他的第一个研究生、来自香港的虞哲奘(Jerry Jer-Tsang Yu)摆开架势,收集当时所有的星系团坐标数据,输入他们在普林斯顿的并不那么先进的早期计算机,进行统计分析。

果然,他们发现星系团的分布不均匀也不随机,具备明显的关联(correlation)。

在其后的十来年里,他和他一批又一批的研究生持续、优化统计手段,把视野越推越大,直达几百亿光年之外的类星体。在那个尺度上,他们依然能觉察同样的关联。1980年,皮布尔斯出版了他的第二本专著《宇宙的大尺度结构》2,系统地总结了这一发现。

原来,宇宙这头“奶牛”并不是一个处处对称的标准圆球。当然,它也不是长有犄角,长腿、尾巴的丑陋动物,而只不过是在圆球表面一些地方有着细微的起伏、或色调的差异。需要明察秋毫的眼神才能发现。

就像我们居住的地球。从太空中俯瞰,照片中的地球周边是一个圆形。但如果仔细勘察,就会发现地球的赤道会比两极更突出一些,地球的表面不都如同海平面那样平坦光滑,而是有着山脉、沟壑、丘陵等等,不是一个标准的圆球。

最让皮布尔斯纠结的却是他当年协助发现的宇宙微波背景。那是宇宙大爆炸之后的第一缕光,也就是人类视线所能及的最大尺度。那个辐射的温度、强度在各个方向都惊人地一致,测不出区别,也就是没有“大尺度结构”。皮布尔斯因此很纳闷。如果最初的宇宙平滑如一,那么后来的结构是如何出现的呢?他推测这宇宙微波背景辐射中肯定也存在着不均匀,只是幅度太小还无法发现。

1981年,两个科研团队突然宣布在微波背景中探测到了非常细微(万分之一)的差异。皮布尔斯立刻发表了一个与这个结果相符的理论模型。不到一年,那些人却收回了他们的结论,因为他们的数据其实表明微波背景在这个精度上没有差异。于是,皮布尔斯又发表论文,指出微波背景中的差异——如果存在的话——应该会是在更低的精度上。

也是在1982年,林德提出的新暴胀理论遭遇了同样的难题。如果宇宙只是在单一的泡泡里暴胀,就会处于理想的热平衡或热寂状态,不可能再产生现在的大尺度结构。

英国的纳菲尔德基金会那时给剑桥大学提供了一笔资金,赞助他们连续三年每年举办一次学术会议。1982年本来应该是第二年。霍金感到宇宙起源的课题正处于重大突破的节骨眼上。他自作主张,将剩下两年的资金合并,全用于这一年的夏天,举办为期近20天的“纳菲尔德极早期宇宙工作会议”3。

这个会议的安排比较特别,每天只安排上午下午各一个讲座,其余全都是自由时间。受邀到来的约30位与会者随意组合,讨论、游玩或干脆就聚在一起共同演算,甚至半夜三更还在互相敲门。很多人说这是他们参加过的唯一真正的“工作”会议。

霍金在会上做了题为《暴胀的终结》(The End of Inflation)的演讲。这个标题一语双关,既表达了他自己对暴胀理论前途的忧虑,也同时指出可能的出路在于暴胀终止、宇宙进入“正常”的大爆炸膨胀过程的那一时刻。

在经典理论中,当宇宙像一块巨石从山坡上滚下时,整个宇宙会在同一个时刻到达坡底的稳定态,完成暴胀。但如果考虑到量子力学的随机性,宇宙滚到坡底的时刻就会因空间点而异,有的稍微早到,有的稍微晚一些。这样各个空间点完成暴胀、进入膨胀的时间、温度略有差异。反映在质量的分布上,便是有些地方质量稍微密集,有些则稍微稀薄。在随后的膨胀中,因为引力的作用,密集的地方会逐渐吸引更多的质量,变得越来越密集,以至于积沙成塔,形成恒星、星系、星系团等等结构。由此诞生了我们赖以生存的世界。

霍金的这个提议在会前就已经引起了广泛的注意。古斯、斯泰恩哈特和斯塔罗宾斯基等都在紧张地计算这个量子力学修正的幅度。无奈他们这四只队伍竟得出了三个不同的结果。在这个会议上,他们也都聚在了一起比较、切磋。终于在会议结束的那一天找出了各自的问题,得出一致的结论。他们因此预测,暴胀结束时出现的不均匀性应该也存在于今天的宇宙微波背景辐射之中,大约在十万分之一的精度上。

这个结论与皮布尔斯从今天的宇宙中存在的大尺度结构出发所推测的不谋而合、殊途同归。

在会议总结中,他们宣布这是一次暴胀理论“死而复生”4的大会。

在宇宙起源上,广义相对论和量子力学这两个大冤家终于实现了第一次携手合作:暴胀将宇宙原有的所有山峦、沟壑拉平,给我们一个平坦、光滑、各向同性的理想几何背景;量子力学的随机涨落又在上面描画出细微的涟漪,为星系、太阳系以及地球上可以理解这一切的智慧人类提供了出现、生存的前提。

林德感叹道:“没有暴胀,宇宙会是丑陋的;没有量子,宇宙会是空洞的。”5

对物理学家来说,纳菲尔德会议上的这一预测还有着巨大的现实意义。针对宇宙“极早期”——那大爆炸之后10⁻³⁵秒——的纯粹数学式的理论终于不再只是逻辑的空想,而是有了一个在今天可以确切地证实——或者证伪——的判据。暴胀宇宙学也进入了实际、精确科学的范畴。

只是,十万分之一是相当苛刻的精度。如果我们的地球表面有着同样的光滑度,那么最高的山峰便不能超过海拔100米。微波背景辐射中是否存在这么微小的差异,需要非常精确的测量手段。纳菲尔德的与会者心有戚戚。他们几乎一致认定自己在有生之年不可能看到那一天。

(待续)

Physical Cosmology

The Large-Scale Structure of the Universe

Nuffield Workshop on the Very Early Universe

dead and then transfigured

Without inflation, our universe would be ugly. Without quantum, our universe would be empty.