宇宙膨胀背后的故事(之六)

在哈佛的后宫中丈量宇宙

从苏菲到马里乌斯、梅西耶到赫歇尔,近千年的天文学家曾为那看不清的星云伤透了脑筋。直到罗斯伯爵从他的利维坦望远镜里看到了它们的涡旋形状而吓了一大跳。

他们不知道的是,居住在南半球的人从来都在用肉眼观看璀璨的星云——虽然苏菲在他的《恒星之书》曾提到有这样的传说——并感叹大自然的造化。

直到16世纪麦哲伦航海时,他和他的海员们才在赤道以南惊异地看到银河星带之外有着两个显著的大星云。星云里既有无数灿烂的群星,也有白茫茫的光带。它们后来就分别被称为大麦哲伦云(Large Magellanic Cloud)和小麦哲伦云(Small Magellanic Cloud)。

19世纪末期,美国哈佛天文台的台长皮克林(Edward Pickering)准备用现代的望远镜和摄影技术重新为所有星星建立档案。他当然不想重复坐井观天的局限,便派人远征南半球,在秘鲁建立了一个观测站,常年拍摄北半球无缘相见的那一半星空。两个麦哲仁星云更是他们搜寻各种星星的富矿。

皮克林是在1877年担任台长的,当时他才30岁。他接手的其实只是一个简陋的作坊。40年前,哈佛给当地钟表匠、业余天文爱好者邦德一个不带工资的虚衔,由他自筹资金建造了当时美国最大的望远镜,于是有了哈佛天文台。邦德随后在1850年成为第一个拍出星星照片的人。

为了实现他的梦想,皮克林使尽浑身解数四处筹款。幸运的是,他得到亨利·杜雷伯遗孀的大力支持。杜雷伯成功拍摄星云的谱线后,曾豪情万丈地准备以一己之力拍摄所有星星,解开宇宙之谜,却不幸因病早逝。在皮克林耐心的劝说诱导下,杜雷伯夫人陆续将他们的设备捐献给哈佛天文台,并每年捐赠巨款支持皮克林的计划,编制命名为“亨利·杜雷伯星表”1的恒星大全。

皮克林自己也是技术革新的能手。他设计了一个“双筒”望远镜,可以把北极星和另一颗要观测的星同时聚焦在目镜上。对比着北极星可以方便地判断所测星的亮度,大大地减低主观和随机因素。

最初的光谱观测都是把光谱仪连接在望远镜的目镜后面,一次只能看到、拍摄一颗星的光谱。皮克林则直接把分光的棱镜安装在望远镜前端的物镜处,可以同时分离视野所及的几百个星星的光谱。这些光谱在底片上成像,像是玻璃上爬满了一条条的小蚂蚁。

每个天气好的晚上,皮克林在哈佛、秘鲁的天文学家埋头操作望远镜和照相机,一幅接一幅地不间断拍摄着星空的照片。普天群星,尽入彀中。

这些日积月累的照片标志着天文观测进入了“大数据”时代。皮克林需要计算机帮忙进行大规模的数据处理。

他当然没有现代意义的计算机。只是在那个年代,“计算机”(computer)这个词也不是今天的含义。它指的是从事简单、重复性工作的底层工作人员。哈佛天文台已经有几个这样的计算员。他们不需要很多天文知识,只要会辨识照片图像或光谱、比较星星的亮度、测量距离角度,以及使用计算尺按照既定公式做运算等技能。但要求最高的是必须具备非凡的耐心和细心。正因为如此,皮克林对他的人手很不满意,却苦于找不着合适的人选。这时,他夫人提醒他留意一下自己家里的保姆。

弗莱明(Williamina Fleming)是苏格兰人,21岁时随丈夫移民到美国,不久却被遗弃。她当时有一个儿子又怀有身孕,不得不做保姆谋生。皮克林很快注意到她做事井井有条的作风,安排她到天文台兼职帮忙。果然,她的表现很快就超越了那些男性员工。

皮克林愈加认定女性比男人更适合这种“人肉计算机”的工作。她们听话、热情,而且——也许更重要的是——比男性职员便宜得多。他很快招募了十来个不同年龄背景教育程度的妇女,专职数据处理。老派的哈佛对这种惊世骇俗的做法很不以为然,但因为天文台经济独立也无从干预。这些女工就成了“哈佛计算机”(Havard computers),但更“通俗”地被叫做“皮克林的后宫”(Pickering's Harem)。

弗莱明理所当然地成为这个后宫的“大管家”。

后宫其实只是一间很小的房子。里面一般两人一组,一个用放大镜或显微镜仔细观察玻璃底片,一边测量一边口授数字;另一人则在旁边做记录。(皮克林经常鼓励她们说:“用放大镜在底片上能找到比用高倍望远镜看天空多得多的星星。”)她们日复一日重复着同样的任务,每星期工作6天,每天7小时。她们的工资是每小时25美分,比外面扛粗活的工人稍高,但比办公室里正式秘书低。

皮克林是一个老派的绅士。他对这些妇女与对天文学家同事一样地以礼相待,永远以“小姐”、“太太”称呼,言语时还会微微地欠身以示尊重。他经常满怀着歉意,倒不是因为所付薪水的微薄,而是他觉得让女人从事这样无聊、残酷的工作很不合适,至少不忍于他那颗大男人的心。

他的宫女们并不以为意。她们积极、愉快地工作着,鲜有抱怨。她们有些就是在这天文台长大的,比如邦德的女儿和皮克林前任台长的女儿。其余也大多是天文爱好者。还有一些年轻女性干脆不要工资,志愿前来奉献。

弗莱明的二儿子诞生后,便被她以皮克林的名字取名。

“天上的星星眨眼睛”。这是一句耳熟能详的童谣,在世界各地都有类似的版本。其实,星星并不会对我们眨眼睛,那只是地球的大气层对星光随机扰动的表现,也是天文学家测量时需要尽量避免、排除的干扰。

绝大多数的恒星所发的光非常稳定,至少在相当长时间内不会改变。但也有一小部分星的亮度确实是在时高时低地变化中。它们叫做“变星”(variable star)。

历史上,变星与突然出现、然后消失的新星、超新星爆发一样是违反亚里士多德“恒星永恒”教条的怪物。它们有的纯属偶然。比如,皮克林在1881年就发现历史悠久的“大陵五”(Algol)不是真的变星。它亮度的变化是因为另一颗比较暗的星周期性地游荡于它与地球之间,产生了类似于日食、月食的遮光效果。

但还是有些的确是自身光亮在变化的星。那时候还没有人能知道星星的光是如何产生的,变星自然成为职业天文学家和业余爱好者感兴趣的目标。但持续跟踪测量每一颗变星的光亮变化状况、周期需要一定的人力。

皮克林便又祭出对付大数据的另一高招:“众包”(crowdsourcing)。他发动波士顿甚至整个美国东北新英格兰地区的业余天文爱好者参与,在自家后院中跟踪变星。他定期写信给每人分配指定的目标,并组织邻近的人互相帮助、核对。他们观测的结果也通过信件回馈到天文台,由他审阅、甄别在天文台年鉴上发表,并从中筛选出有意义的变星交给他的职业天文学家进行深度观测研究。

而在他自己的后宫中,那十多年积累的照片更是寻找变星、研究他们变化规律的最强大武器。通过比较不同日子、不同时期拍摄的同一个区域的照片,可以相当客观地找出新星和变星并测量亮度的变化。需要的还是细心和耐心,而这正是她们的强项。

1895年,哈佛邻近的拉德克利夫学院的两个学生相继作为不领工资的志愿人员加入了皮克林的团队。勒维特(Henrietta Leavitt)和坎农(Annie Jump Cannon)有很多共同特点。她们都已经大学毕业,有过教书经历,在攻读研究生学位。坎农在大学期间因为猩红热两耳失聪,而勒维特这时也因病在逐渐失去听力。虽然这给她们交流带来困难,却也对她们的工作有帮助:在拥挤、嘈杂的房间里她们更能不受干扰,专注于自己眼前的底片。

与众不同的是坎农在大学里学习过天文观测,有资格进入天文台操作望远镜观测、拍摄天象。因此,她经常不知疲累地连轴转:晚上在天文台干着“男人的工作”,白天又回到女性中间任职计算机。在那里,她主要的职责是处理从南半球观测站寄来的越来越多的照片。她表现出特有的才华,能比其他任何人都更快速地辨认、归类星星照片。

有了光谱之后,皮克林就意识到过去根据星星亮度、颜色分类的做法可以大大改进。他让弗莱明从光谱图片中寻找模式。弗莱明没有辜负期望,很快总结出一套分类法,用英文字母标记:绝大多数星星的光谱有着非常强的氢元素谱线,它们是A类;氢谱线稍弱的是B类……以此一直可以排到字母G。

坎农又很快意识到这个分类法不甚理想。她综合星星的颜色(出于基尔霍夫的发现,颜色对应恒星的表面温度)、亮度和光谱特征,找到了更合理的归类。为此,她不得不打乱弗莱明原有的字母顺序,重新排列为:O、B、A、F、G、K、M。其中,O类星呈蓝色,表面温度最高;M则显红,表面温度最低。

弗莱明和坎农发明的这个体系一直延用到今天,是国际通用的“哈佛光谱分类”。唯一的问题是这个新次序不便记忆。于是有机灵人编出一个上口的句子:“哦,做个好女孩,亲亲我。”(Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me.)——相当长时间里,天文学界每年还举办一个竞赛,用这个特定的字母顺序编写有趣的句子。

当然坎农的主要任务还是查寻变星。皮克林把整个天穹一分为三,由她和勒维特以及另一位姑娘一人负责一份在照片中搜寻变星。在这场“竞赛”中,坎农却不敌勒维特,后者在速度上一直遥遥领先。

勒维特曾一度离开哈佛,却又在恋恋不舍中于1903年回来。皮克林以每小时30美分的“高工资”雇她做了正式职员。其实,哈佛天文台那时正陷入财务困境,弗莱明不得不辞退了所有其他新手。但皮克林对勒维特青眼有加,特意挪用了别的资金来付她的工钱。

皮克林先让勒维特专注于猎户座(Orion)大星云。哈佛天文台的前辈邦德和德雷伯都曾费尽心机地研究、拍摄过这个星云。而这时他们已经有十多年分别从北半球和南半球视角拍摄的这个星云的无数照片。比较不同时期的照片,勒维特在短短几个月时间里便辨认出100多个变星,而此前只知道有16个。

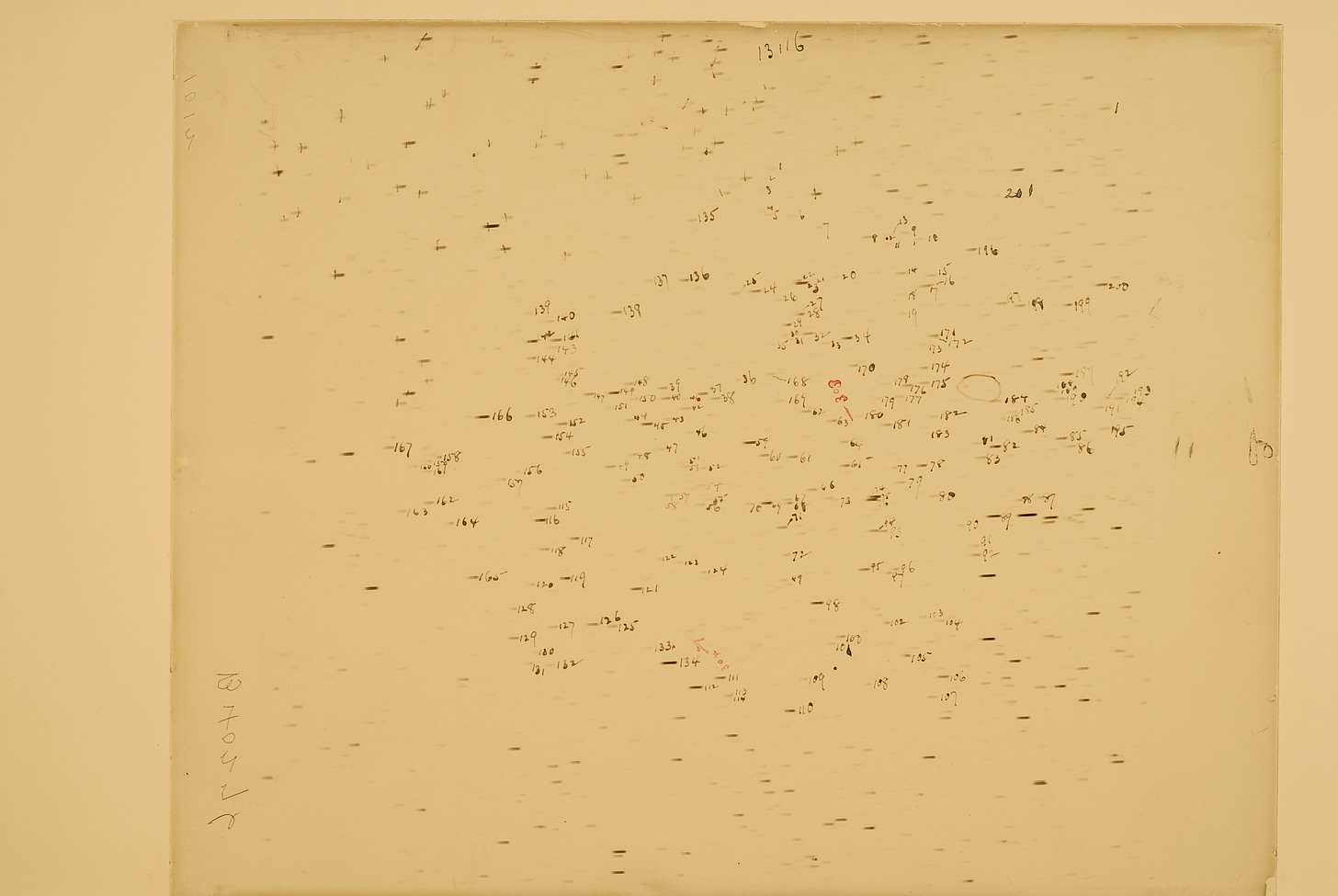

然后,她又转向南半球的那大、小麦哲伦星云,一下子找出200多个变星。到1905年时,她仅仅在小麦哲伦星云中就已经找出了900颗新变星——其他天文学家惊呼已经不可能跟上她的节奏。

1908年底,勒维特一边继续发现新的变星,一边撰写题为《麦哲伦星云中的1777颗变星》2的论文。这时她开始注重于一种特别的“造父变星”(Cepheid variables)。

这类变星光强变化的周期短的不到两天,长的可以达到127天。但无论周期长短,其光变都有着同样的规律:先是很暗淡一段时间,然后突然明亮起来,但最大光强时只是昙花一现,便又慢慢地暗淡下去。3

当勒维特为她收集的造父变星数据制备表格时,她觉察到一个有意思的趋势,于是在论文中随手记下了一句:“值得注意,越亮的变星周期越长。”可惜还没等能进一步探讨,她就病倒了,不得不请长假回家休养。

一直到1911年秋季勒维特才回到哈佛。这时弗莱明已经去世,坎农接替了她的主管位置。勒维特再度研究她三年前那个”值得注意“的现象。当她把小麦哲伦星云中的25颗造父变星的亮度和周期在对数坐标纸上标画出来时,惊讶地发现它们排列成相当标准的直线。也就是这些变星的亮度与他们周期的对数成正比。

1912年,她的论文《小麦哲伦星云中25颗变星的周期》4在哈佛天文台年鉴上发表。皮克林立刻就意识到这个发现的重要性,认为会有突破性的意义。

我们在地球上观看一颗星,只能看到它的“视觉亮度”(apparent brightness),也就是它传进地球上望远镜的光亮。我们并不知道它自己有多亮,即星的“内在亮度”(intrinsic brightness)。光在传播中随距离(平方)衰减。我们看到一颗星比较暗,可能是因为它的内在亮度本来就低,是一颗暗星;也可能它其实很明亮,只是距离我们非常地远。

当然如果不同的星在离我们同样的距离上,它们的光衰减程度相同,那么它们的视觉亮度与内在亮度便会直接相关。

勒维特发现的是造父变星的视觉亮度与它的周期有一个直接、简单的关系。而她选取的这些变星密集地处于同一个星云中,可以假设它们与地球距离相差不大。这样便可以推断,造父变星的内在亮度与它的周期也有着同样的关系。

这就是造父变星的“周光关系”5,有时也直接被称作“勒维特定律”。

这样,如果在宇宙任何地方发现有造父变星,我们可以很容易地测量出它的周期。将这个周期与一个已知距离的造父变星的周期比较,便可以推算出它的距离。

勒维特发现了多少代天文学家梦寐以求的宝贝:一把可以用来丈量宇宙的尺子。

虽然莫里哀笔下的17世纪太太小姐们已经以拥有、使用天文望远镜为时尚,但天文领域一直都还是男人的天下。只有极少数女性——比如赫歇尔的妹妹、哈金斯的妻子——得以在为男人作助手时崭露头角。

1906年,弗莱明因为她在发现很多星云、新星、变星的贡献获得英国王家天文学会荣誉会员称号,是继哈金斯妻子之后获得该荣誉的第二名妇女。

虽然皮克林对勒维特的“周光关系”甚为欣赏,他却没有给她提供进一步研究的机会,而是继续把她淹没在编辑星表的繁琐“计算机”工作中。勒维特因此没能用她的尺子去丈量宇宙。多病的她在53岁时去世。

坎农在弗莱明8年后也成为英国王家天文学会荣誉会员,并被牛津大学授予荣誉博士学位。她后来借参加学术会议时游历欧洲,惊讶地发现大名鼎鼎的英国格林威治天文台中没有一位女性职员、汉堡会议上没见到一个德国女人……她在各种学术委员会中总是唯一的女性,地位却举足轻重。所幸的是她成绩显赫,男性同行们均对她尊敬、仰慕有加。

女子“人肉计算机”并不只是在哈佛天文台昙花一现。在那之后几十年里,几代聪明、勤奋、细心的妇女在各行各业的类似工作岗位上默默地奉献着。第二次世界大战期间,她们更是后方从事弹道计算、密码破译等计算工作主力。当现代电子计算机问世时,她们又成为负责接线、打孔乃至编程诸方面的先驱。

2016年美国电影《隐藏人物》(Hidden Figures)描述了几个1950年代在美国航空航天局(NASA)从事“计算机”工作的女性,展示了她们那不为人知的生活和贡献。

也借此祝所有女性读者节日快乐。

(待续)

Henry Draper Catalogue

1777 Variables in the Magellanic Clouds

现代天体物理学认为这是恒星演变的一个特定过渡期:星星内部的氢原料消耗殆尽,转向其它元素的聚变反应。这期间星体内部压力不稳定,其大气层像火山那样有积蓄、膨胀、爆发、冷却的周期。便是地球上观察到的亮度变化。

Periods of 25 Variable Stars in the Small Magellanic Cloud

period luminosity relation