量子纠缠背后的故事(圩七)

中国的量子卫星

在鬼魅般超距作用终于成为活生生的物理现实后,这一神奇的量子新技术在进入实用领域之际却偏偏面临着一个无法避免的障碍:距离。

虽然量子纠缠本身能够瞬时地跨越任何空间阻隔,其前提条件是两端已经各有着互为纠缠中的粒子。显然,以光速运动的光子是发挥这一潜能的首选。但如何安全、可靠地将光子派送到所需要的地点并保持它们的纠缠量子态却是一大技术甚至工程难题。

克劳泽和阿斯佩在最初的实验中只能将纠缠的光子对分离区区几米的距离。有了“自发参数下转换”的新光源后,塞林格将这个距离扩展至百米范围。这在检验贝尔不等式的学术问题上已能胜任,却远远不具实用价值。

出于麦克斯韦、赫兹等人的贡献,电磁波在20世纪已经成为日常生活中不可或缺的通讯工具。利用其波动性,电台、电视台可以同时向四面八方播放信息。但量子的新技术却要求其作为粒子的另一面:将个体的光子传送到既定的目的地。在技术上,这有两种不同途径:用聚焦能力极强的激光定向地发射光束,或利用光导纤维制作的光缆像水管输水一样将光束引导至需要的地点。

无论是在大气中还是在光纤内,光在传播中都会因为被散射、吸收等因素而消耗,信号随距离越来越微弱。以量子的角度,那就是光源发出的光子能够抵达目的地的可能性因距离降低,很快会成为强弩之末而力所不能及。

这个问题在传统的电磁波通讯中不难解决。只需在传播路径上建立一连串的中继站接收上游的信号进行高保真放大,然后将增强的信号发往下游,弥补损失。它们犹如中国古代的烽火台,一站站接力传送宝贵的讯息。

然而,这个历史悠久并行之有效的方法却在量子技术中毫无用武之地。为实施量子纠缠而准备的光子在传送过程中必须保持其未知、未定的量子态。因为祖瑞克和伍特斯的发现,这样的量子态不可克隆,也就无法被复制放大。在提出“BB84”密钥分发的1984年,班尼特和布拉萨德就曾指出这一尴尬:量子态不可克隆定理保证他们的方案近乎绝对的安全性,却也同时限制了其实用性。传播密钥的信号无法中继放大,所能传达的距离会非常有限。

如果中继站像终点端一样在接收到量子密钥的分发后获得密码本身,也可以将密码再度以同样的保密方式传送给下一站。这样的中继站像《红灯记》中通讯员、李玉和、铁梅、磨刀人构成的传送链一样,每个中继站拥有需要保密的信息本身,因而存在着安全隐患和敌方攻击的目标。只有具备额外的安全保护条件,这样的“可信中继”才能发挥作用。

这种中继站的可信度完全依赖于量子技术之外的人为措施,因而只是无可奈何的权宜之计。理想的密钥分发应该杜绝所有可能漏洞,保证全程安全性。对此,班尼特和布拉萨德在1984年时并不特别乐观。

好在道高一尺,魔高一丈。十来年后,班尼特和布拉萨德和其他合作者一起发现了量子隐形传态。虽然一颗光子的量子态无法克隆,它却能在保持其未定特性的前提下通过另外的纠缠光子对传递到一定距离以外的另一颗光子上。如果能持续地施行这样的隐形传态,光子的量子态便同样可以接力般地一站一站地传送下去。所不同的是量子态在这些中继过程中从来没有暴露真身,因而不可能泄密。即使其中出现了王连举那样的叛徒,他也因为手中并未掌握密电码而无能为力。

于是,安全可靠地实现远距离纠缠光子对的传送和量子隐形传态成为量子通讯迫在眉睫的实际问题。

当新世纪伴随着千禧年到来时,塞林格已经成为国际知名的量子实验专家。他告别因斯布鲁克大学衣锦还乡,回到母校维也纳大学。

维也纳是著名的音乐之都,也是欧洲传统的文化、艺术中心。塞林格挂牌成立的量子光学和量子信息研究所坐落在以玻尔兹曼命名的大街上。不远处便是以薛定谔命名的国际数学物理研究所。这两个历史性的名字标志着这所大学引以为傲的物理传承。

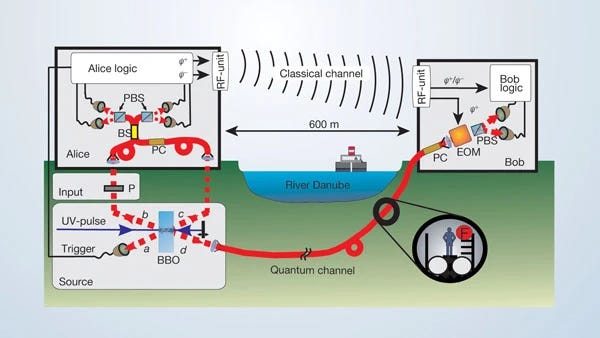

因施特劳斯(Johann Strauss II)圆舞曲名闻天下的多瑙河在市内流过。当塞林格带着他的学生们来到这个烂漫、热情的旅游胜地时,他们却一头钻进河边不起眼的小楼。楼里的电梯直达地下横穿河底的城市排污管道,那正是铺设输送光信号电缆的现场通道。他们在岸边和河心岛的两个这样的小楼里安装起测量仪器,开始走出象牙塔的第一个量子实验。

这两个简陋的实验室彼此相距600米。这不仅是一个比实验室中已有记录长得多的距离。无论是地下污水管中的电缆还是架设在房顶上的激光设备,它们不再只是温室里的花朵,时刻经受着现实环境干扰的考验。

这样,量子纠缠在2003年成功地跨越了多瑙河。由“自发参数下转换”产生的光子对在这个距离和环境中保持了彼此纠缠的量子态,也顺利完成量子的隐形传态,证实量子通讯的实际可行性。

不久,他们又在维也纳市内一座古老的天文台和一幢为纪念千禧年修改的大厦顶端分别设置发射光子的激光器和接收光子的望远镜进行收发实验。这两栋建筑相距7800米,也没能难倒纠缠中的光子对。

在这个破晓之初的新世纪,塞林格对量子技术的未来充满了信心。他的下一个目标是位于摩洛哥外海但隶属西班牙的加纳利群岛。当然他所钟情的不是阳光海滩,而是海岛夜晚清新明澈的空气。在海岛的高山之巅,他们发射的激光束应该能够在大气分子散射、吸收中顽强地抵达遥远的另一个岛屿。那些岛上还建有天文台,有着威力强大的天文望远镜可以用来捕捉接收存活的微弱光信号。

虽然光缆有着能够屏蔽环境影响、随意引导光束绕开障碍物的优势,光束在光导纤维内部连续不断的反射和被吸收也带来很强的损失。对于无法中继放大的量子实验来说,光子在大气层中传播时的损失会小得多。只要具备强有力的光源和高灵敏度的望远镜,他们能够克服气候环境的干扰,将保持着纠缠状态的光子对分送到遥远的地点。

塞林格团队的成就和努力逐渐引起国际性的回响。但最关注他们进展的却是遥远东方的中国。那里的科学家正在奋力追逐他们的脚步。

1970年出生的潘建伟属于在改革开放后的中国长大的新一代。他17岁时进入中国科技大学,那里获得理论物理学士、硕士学位。在中国的物理毕业生纷纷留学美国的大潮中,潘建伟却在1996年来到奥地利的因斯布鲁克大学深造。

他在塞林格的实验室中也是一个异数。虽然潘建伟在中国科技大学时已经对量子世界的奇葩深有体会,甚至曾在毕业论文中质疑量子力学的正确性,他从事的是纯理论研究,从来没有动手实验的经历。塞林格并不以为意。他看出这个小青年的潜力,接受他进实验室摸索、学习。

潘建伟也正逢其时。他参与了实验室里正在进行的人类首次量子隐形传态的实验,成为1997年那篇里程碑论文的第二作者。随后,他很快成为实验室骨干,卓有成效地完成一系列改进、推广和创新的量子纠缠实验。

2001年,已经在塞林格指导下学习、工作五年的潘建伟告别了奥地利,回到他自己的母校中国科技大学。在那里,他仿照导师也组建起一个量子物理与量子信息研究所。

那正是他的梦想。塞林格第一次见到当时26岁的潘建伟时问起过他将来的打算。潘建伟似乎早有准备,干脆利落地回答将来要在中国也建立起像您这样领先世界的实验室。一帆风顺的潘建伟又一次适逢完美的时机。

在那个世纪之交,中国开始以新的面貌(重新)出现在世界舞台。这个古老国度终于完全摆脱了历史性的战乱、贫困和闭关锁国,开始现代化的“崛起”。随着经济的腾飞和自信心的增长,中国政府也将注意力转向更具长远目标的科技领域,不惜大手笔投入资金,同时以“长江学者”、“百人计划”等名目吸引自改革开放之初的留学潮中出国并滞留海外的杰出人才回国,共创新的科技大国。潘建伟应运而动,成为这个新时代的典型。

量子技术也正是中国政府选定重点支持的战略项目。年仅31岁的潘建伟获得几乎前所未有的资金和行政支持,成为这一尖端科技的领军人士。他不负众望,回国仅四年后就在中国科技大学所在的合肥实现了距离长达13千米的纠缠光子对分发。这一成果引起世界的惊奇,也激发了奥地利导师的好胜心。师徒俩远隔半个地球的竞争旋即拉开序幕。

2012年8月,潘建伟实验室率先在《自然》杂志报告他们在青海湖高原的清澈大气中成功地将纠缠的光子对传送至97千米的距离。仅仅一个月后,塞林格实验室就在同一刊物上宣布他们在加纳利群岛把这个距离扩展到143千米。有意思的是,塞林格的论文作者名单中又有了两个新的中国名字,包括第一作者马晓松。

青海湖和加纳利群岛有着一望无际的视野,适合激光束的直线传播。地球上绝大多数人生活的城乡却没有那样的理想条件,那里有着各种天然或人为的障碍物。地球表面的弯曲也不允许光束传播更远的距离。与传统的电磁波依靠高悬天外的通讯卫星才能传遍全球一样,纠缠光子对的远距离分发最终也需要卫星帮忙。

潘建伟和塞林格的实验表明光子的确能够在大气层的远距离传播中保持其量子态,足以胜任通往卫星的旅途。12008年,意大利科学家成功地探测到由地面发射、经由轨道上卫星反射回来的单个光子,也证明了地面与卫星瞄准锁定和光子往返穿越大气层的实际可能。

为了赢得这下一场竞赛,塞林格很早就向欧洲航天局提交了发射人造卫星进行量子通讯实验的方案。这一次,他发现自己处于劣势。欧洲航天局的官僚黑洞吞噬了他的申请,迫使他止步不前。终于,他收到旧日学生的来信。中国的政府已经批准了发射“量子卫星”计划。潘建伟在信中提议他们携手合作,共同将他们的设想付诸现实,

早在2003年,才回国不久的潘建伟也已提出卫星实验的设想。虽然他那时还只是一名33岁的科研新手,这一远见与正雄心勃勃的中国政府一拍即合,成为在大科学项目上后来居上,超越老牌欧美强国的期望之一。2011年,中国科学院将“量子卫星”列入国家第12个五年计划的“空间科学先导专项”,并将其第一颗卫星命名为“墨子号”,纪念历史记录中早在2400来年前曾进行过光学研究的中国先哲墨子。

那年年底,中国与奥地利签署卫星实验合作协议。塞林格与潘建伟师徒俩从竞争对手再度转向亲密合作者——至少是在墨子号项目中。两个团队在地面的的竞赛依然如火如荼。2012年,他们各自在青海湖和加纳利群岛分别实现了跨越97千米和143千米距离的量子隐形传态。2015年,潘建伟和他曾经的学生和这时的同事陆朝阳在科技大学取得了又一个让全球物理学界瞩目的突破:在量子隐形传态时,他们不仅一如既往地传送光子的自旋量子态,还同时传送了光子的轨道角动量量子态。这相当于他们不仅传送了一个人的身高,还同时传送了体重。这样,目标光子的量子态在整体上更为接近于被传送的本源光子,使得科幻式的“远距传送”向现实又接近了一大步。

2016年8月16日,墨子号卫星搭乘中国的长征二号运载火箭升空入轨。在五个月的调试后,她正式成为人类第一颗专用于量子科学实验的人造卫星。这颗耗资一亿美元的卫星在距离地面500千米的近地轨道上翱翔。困惑了物理学家80年的量子纠缠也随之摆脱地球的束缚,进入太空时代。

2017年6月,墨子号在悄无声息地掠过中国夜空时,分别向青海的德令哈和云南的丽江发出两道绿色激光束。那里的地面站也同时发射出指向卫星的红色激光束。天上地下交相呼应地锁定了目标。卫星上装置的仪器随即以“自发参数下转换”方式产生大量的纠缠光子对,分别发送给两个地面站。这是一个复杂而精巧的过程。墨子号所发出的光子对大约只有600万分之一能够被两个地面站同时接收到。但即便如是,在卫星同时覆盖德令哈和丽江的短短四分半钟,两个地面站采集到1000多颗这样的光子进行测量,证实它们的量子态违反了贝尔的不等式。

在地面上,德令哈与丽江直线距离约1200千米,其间阻隔着中国西部的崇山峻岭。因为两地都处于空气稀薄的高原,光子从卫星到地面站路程中所受大气干扰相对较少,适合墨子号的初试锋芒。墨子号也果然不负众望,有史以来第一次在这么远的距离上展示出量子力学的非局域性。

接下来,墨子号更毫无悬念地完成了量子隐形传态和密钥分发的实验,相继打破这些奇异运作的距离记录。

塞林格所在的维也纳与中国相隔着六个时区。卫星无法同时出现在它们的上空。2017年9月,墨子号实施了一次新的操作。在相继通过奥地利的格拉兹和中国河北的兴隆地面站上空时,墨子号依照“BB84”方案分别与两个地面站完成量子密钥的分发,建立保密的通讯渠道。随后,墨子号作为“可信中继”,为这两个相距7600千米的地点传送了密电码。通过这个高度保密渠道,中国物理学家给他们的奥地利同行传送了一幅墨子的图像。奥地利人投桃报李,也回送了一幅他们的骄傲:量子力学创始人、“纠缠”名称始作俑者薛定谔的照片。作为这个离子通道更实际应用的象征,塞林格还代表奥地利与中国科学院院长白春礼进行了一次长达75分钟的视频通话。

班尼特和布拉萨德的“BB84”量子密钥分发是让通讯的一方产生纠缠的光子对,然后将其中之一送往对方。经过一番互为独立的随机测量,双方剔除测量中没有对上号的光子,然后将对上号的光子随机选取一部分作为样品进行核对,确认过程中没有被人偷听或干扰。最后剩余光子的量子态便可以用来作为加密通讯的密钥。

那时还是牛津大学研究生的埃克特在1991年指出这个过程中所用的纠缠光子对其实并不需要来自通讯中的一方。任何第三方——甚至就是企图偷听的敌方——都可以提供这样的光子对。因为量子态和纠缠的绝对保真性,光子对的来源和获取途径完全不需要保密。因为任何做手脚的企图都会在通讯双方核对过程中被察觉,不存在得计的可能。

埃克特还提出用测量时对上号的光子核查也是不必要地浪费了资源。当甲方和乙方在互不通气条件下进行随机测量时,他们所进行的正是贝尔对量子力学的检验。那些没有对上号的光子不是只能作废的边角料,它们的测量结果中含有重要的信息:只有“纯真”的光子对会在这样的测量中表现出违反贝尔不等式的行为。如果它们被做过手脚就不可能再保持量子世界独有的非局域性。因此,埃克特提议将那些被剔除的光子的测量信息“废物利用”为核对的样本。这样所有对上号的光子都充分利用为密钥信息,减少光子对数量的需求。

那便是 “E91”量子密钥分发方案。它不仅改进了原先“BB84”方案,也是贝尔不等式在现实世界获得的第一个实际运用——正如埃克特让贝尔本人大为惊讶的预测。

2020年,墨子号作为只负责产生、分发纠缠光子对的“第三方”为德令哈和新疆的南山地面站实现了基于“E91”方案的量子密钥分发。这两个地点相距1120千米,也相隔着千山万水。两地只能借助卫星才能取得直接联系。与三年前不同,墨子号这次不再需要充当仍然含有安全隐患的“可信中继”。在分发纠缠光子对后,她完全置身事外。德令哈与南山之间利用那些光子对构造密钥,实现了全程无中继的安全保密通信。

(待续)

地面与卫星的联络需要穿透整个大气层。虽然大气层的高度将近500千米,但它对光子运动能产生显著干扰的只是地面附近几十千米的距离。那之外的大气层非常稀薄,影响力可忽略。

哈;方舟子觉得潘建伟是骗子,你不同意吧。

这文章在新语丝月刊连载,不过还要过一年多才轮到这段露面。