量子纠缠背后的故事(圩六)

现实的量子世界

在实现从爱因斯坦到费曼几代物理学家心向往之的单一光子双缝实验后,阿斯佩最希望的莫过于再接再厉,将惠勒在那个实验中进一步假想的延迟选择也变成实验室中的现实。但这一次,他却力不从心。

双缝实验是19世纪初杨的经典之作,那经过两条缝隙的光束在屏幕上产生的干涉条纹曾经无可辩驳地证明了光的波动性。然而,当爱因斯坦、玻尔、海森堡等人在索尔维会议上设想用单一的光子进行这个实验时,他们在这个纯粹的假想情形下达成难得的一致看法:如果在实验的光路上设置仪器探测光子“实际”所走的途径,那光子就只会表现出粒子性。而杨那个标志光波动性的干涉条纹只是在对光子的行径一无所知的情况下才会出现。

海森堡认定那是光子与测量仪器相互作用时不确定原理的使然,并为之提供了演算证明。他的导师玻尔更为高瞻远瞩,指出光子的粒子或波动行为完全取决于测量的选择,并不拘泥于相互作用。是为互补原理。

几十年后,惠勒异想天开地提出一个分辨海森堡与玻尔孰是孰非的途径:等光子已经通过狭缝之后再插入测量光子行径的仪器。这样,测量粒子性的选择被延迟到光子不再有机会与仪器发生相互作用之后才出现。这个延迟的选择应该也会影响光子的表现。

理论物理学家斯卡利(Marlan Scully)更为大胆地补充,如果延迟选择实验中设置的仪器并没有直接干预光子的运动却排除了干涉条纹的出现,那么也可以在随后的某一个时刻完全清除该测量所能获得的结果,让测量者对光子路径仍然一无所知。这相当于测量光子路径的选择无法奏效,这个实验便应该能回归原初,重现干涉条纹。他这个假想试验无异于抹杀历史记录,因而叫做“量子擦除”(quantum eraser)。

这一系列延续了半个世纪之久的思想火花在阿斯佩1985年的单光子双缝实验后才开始有了现实检验的可能。但他那时能采用的纠缠光子对来自钙原子的受激级联辐射。在那个过程中,钙原子接连两次发出光子的方向都是随机的,因而实验中很难同时捕捉到成对的两颗光子,只能碰运气而效率很低。能捕捉到的光也极其难以聚焦。阿斯佩花费了好几年的功夫才得以让纠缠中的光子对在各自方向走上六米的距离到达探测器,排除互相之间作弊的可能。

光的速度非常快。对光子而言,走过那六米的距离只需要20纳秒(0.000 000 02秒)。在用同样的装置实现双缝实验后,阿斯佩明白他不可能在这么一个稍瞬即逝的刹那间在光路中插入仪器进行延迟选择的实验。而要加长这个运行时间,他需要更好的光源以便聚焦。但他已经没有时间了。

在那个年代,量子纠缠还没有得到广泛的注意。阿斯佩的实验虽然有过一时轰动,却也很快与过去的克劳泽一样被遗忘。不久,他发现持续关心他实验结果的人群中特异功能爱好者数目上远远多于物理学家,甚是尴尬。审时度势后,他急流勇退,转向研究恩师科昂-唐努德日那时倡导的激光制冷新技术。那个领域正生机勃勃,更没有令人烦恼丧气的争议。

阿斯佩没有预料到,他希冀的纠缠光子对新光源居然很快就出现了。

1980年代,美国、欧洲大学物理系的研究生似乎一夜间面貌迥异。那是中国改革开放之初,逐年增多的留学生正走出国门,出现在西方国家的校园里。物理专业正是这支大军的先锋,很快在美国大学中成为研究生主力。相应地,物理期刊上也出现了越来越多的中国姓名。

1987年,美国东部罗切斯特大学的中国留学生区泽宇(Zeyu Ou)和韩国同学洪庭基(Chung Ki Hong)在他们的导师曼德尔(Leonard Mandel)指导下做了一个有意思的实验。

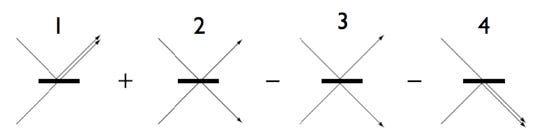

当一颗光子以45度角入射一片分光镜时,它有50%的机会被反射,也有50%机会穿过镜片到达另一侧。洪庭基区泽宇他们别出心裁地在分光镜两侧各发射一颗光子,让它们同时抵达镜面的同一个地点。两颗光子都各有穿过和被反射的可能。如果它们双双被反射或者都穿过,那么分光镜的两侧会各有一颗光子出现。如果其中一颗光子被反射而另一颗光子穿过,两颗光子则会出现在分光镜的同一侧。这样总共存在四个可能性,各有25%的几率。

或者说,在分光镜两侧各有一颗光子和两颗光子出现在分光镜同一侧的可能性各为一半。

然而,实际测量下来,他们却发现两颗光子总是会出现在分光镜的同一侧。如果一颗光子被反射,那另一颗光子就一定会穿过分光镜与之汇合。反之亦然。他们几乎从来看不到两颗光子各自穿过或各自被反射因而分别出现在分光镜两侧的情形。

洪庭基、区泽宇和曼德尔观察到的是又一个量子世界的奇异。他们实验中的两颗光子可以来自不同的光源,互相之间没有联系,也不存在纠缠。但因为有着相同的频率和自旋,它们是一模一样的光子,彼此不可分辨。虽然只是单个的光子,它们在分光镜所在之处呈现波动性,像两道水波相遇时一样发生了干涉。这时,一颗光子穿过分光镜而另一颗光子被反射的情形恰好是两个波互为增强的“明亮”部分,而两颗光子各自被反射或穿透的情形则是波互相抵消的“暗淡”所在。于是,他们在实验中看不到这后一种情形,即不存在两颗光子分别出现在分光镜两侧的可能性。

进一步,他们让两颗光子到达分光镜的时间略有差异,使它们彼此有了可分辨的依据。他们观察到两颗光子分别出现在分光镜两侧的机会随时间差逐渐增加。当这个时间差足够大时,它们分别出现在分光镜两侧的机会也与出现在同一侧等同。那时两颗光子已经完全可以分辨,恢复四种可能性机会等同的经典行为,不再有量子的奇异。1

还是在量子力学尚未诞生的1924年,名不见经传的印度小青年玻色首先认识到微观的粒子如果具备同样的物理性质就会彼此之间无从分辨。它们因而具备与经典粒子完全不同的统计规律。这个观点在当时如此地超前,以至于连薛定谔也无法领会,需要爱因斯坦在私信中耐心地释疑。光子正是符合这个玻色统计的玻色子。

与格林伯格等人发现的GHZ量子态一样,洪庭基他们三人发现的“HOM效应”(HOM effect)也超越了爱因斯坦当时的理解。微观粒子的不可分辨并不一定需要大样本的统计,也完全可以在个别粒子的行为中直接体现。HOM效应更进一步展示了从经典可分辨到量子不可分辨的渐进过渡,引起广泛注意。及至2007年,仍未死心的赫伯特还在试图利用这一效应实现他的超光速通讯。

在那个年代,利用激光等新技术探测单个光子表现的研究异军突起,形成所谓的“量子光学”(quantum optics)。曼德尔正是这个新领域的先驱之一。

那时,物理学家已经知道某些晶体可以“分解”激光束。比如一束蓝色的激光入射后,会在晶体后侧成为两束红光射出。曼德尔和他的学生们经过一系列实验证明那也是一个微观的过程:每颗入射的蓝色光子被晶体转换成两颗红色的光子,以不同的角度射出。因为红光的能量比蓝光低,这个过程满足能量守恒。但更让他们兴奋的是,由此产生的两颗红色光子既可以发生类似HOM效应的干涉行为,也具备违反贝尔不等式的表现。它们正是一对纠缠中的光子。

几乎同时,马里兰大学的中国留学生史砚华(Yanhua Shih)也在博士论文研究中做出了同样的发现。这个产生纠缠光子对的新方法叫做“自发参数下转换”(spontaneous parametric down-conversion)。它将一颗高能的光子转换为一对能量较低、互为纠缠中的光子。

霍恩在无意中翻阅到曼德尔小组的论文时大吃一惊。他意识到他们检验这些光子对的贝尔不等式行为时所作的正是他与塞林格当初设计过,却因钙原子级联辐射的缺陷未能实现的实验。霍恩立即给远在奥地利的塞林格打了国际长途电话,督促他查阅这篇论文。

还在埋头于中子实验的塞林格阅读论文后也立刻拨打越洋电话,直截了当地向曼德尔请教他应该购买什么样的激光器。那时,塞林格对量子光学几近一无所知,也还从来没有接触过激光器。但他敏锐地察觉这个新的纠缠光子源会是一个革命性的突破。

由“自发参数下转换”产生的光子对从晶体中射出时既互相分离又各自具备鲜明的方向,可以很方便地被导入不同的光路进行实验。这会大大地提高效率和聚焦能力,其功能与钙原子级联辐射相比几乎不可同日而语。

在亲赴曼德尔的实验室取经之后,塞林格果断地做出了决定。他告别中子,全力以赴投入光子的纠缠。

在实现了观测单一的光子、电子、中子等微型粒子之后,物理学家也在把目光转向质量大得多的原子和离子,试图也将它们单独地隔离开来观测其量子行为。在这里,他们得心应手的工具正是阿斯佩移情别恋的激光制冷技术。

爱因斯坦最先提出光子概念时即指出光子不仅携带能量,而且也有动量。原子在吸收光子的能量同时也会获取其动量。有了能够精准调控的激光后,物理学家可以巧妙地用光子在各个方向撞击原子,让光子的动量减缓原子本身的热运动。这样累积的效果是原子在空间上被“冻结”,一个个静止着被“捕获”(trap)。它们甚至还能被激光束锁定,任由研究人员随心所欲地牵引着运动。因为这样被捕获的原子几乎不再有任何热运动,处于接近绝对零度的极低温,这个方法叫做激光制冷。1997年,科昂-唐努德日、朱棣文和另一位物理学家因为激光制冷和捕获原子技术上的突破获得诺贝尔奖。

在美国科罗拉多州国家标准技术研究所,激光制冷是精密测量时不可或缺的手段。那里有全世界最精准的铯原子钟,用以计时的便是在激光捕获下没有热运动干扰的铯原子的光谱频率。

在1980年代末,这个研究所里的怀恩兰(David Wineland)在如此捕获的离子中观察到了量子跃迁的发生。

为了解释氢原子的光谱,玻尔在1913年提出量子跃迁的概念:电子在不同轨道之间跳跃,同时吸收或发射光子。后来,玻尔的轨道被薛定谔的波函数分布取代,电子在不同量子态间的变迁也在狄拉克的量子电动力学中有了更精确的数学表达。但量子跃迁的概念依然存在着。与波函数的坍缩一样,跃迁的过程不需要时间,并且随机、自发,因而同样地不可思议。爱因斯坦曾为它发出“上帝不会掷骰子”的名言揶揄。晚年的薛定谔更还以《量子跃迁存在吗?》为题撰文不甘心地表达他的异议。

但与双缝实验的中的干涉条纹一样,光谱线来自众多原子的统计效应,无法从中分辨个别原子的行为。因此,无论是否认可,量子跃迁也一直只是理论家的假想。

在怀恩兰的实验室里,一颗颗原子孤零零地被捕获冻结。在激光的激发下,它们不断地吸收、发射光子,同时完成着量子态之间的跃迁。因为巧妙的实验设计,研究人员可以实时地观测到每一个单独的跃迁过程。2

更有甚者,这个跃迁过程本身也能被冻结。这个奇妙的可能性最先却是由发明计算机原理的数学家图灵注意到。根据冯·诺伊曼的测量理论,如果针对一颗处于高能量的激发态正要向低能量的基态跃迁时的原子实施测量,使其波函数再度坍缩在那激发态上,就能延迟它向基态的跃迁。而假如这样的测量能连续不断地进行,那原子的波函数一次又一次地坍缩,便不再有跃迁的机会而被冻结在那激发态上。

这个情景很像古希腊先哲芝诺的“飞矢不动”——射出去的箭在每一时刻都处于静止状态——悖论,因而被称为“量子芝诺效应”(quantum Zeno effect)。

1989年,怀恩兰用频度极高的激光脉冲连续照射处于激发态的离子,果然抑制了它们返回基态的跃迁。如同芝诺想象中悬浮在空中的飞矢,这些离子蓄着势却不得发,同时在空间和时间上被冻结。上帝那只正在掷骰子的手竟被经典世界中的凡人生生遏制。

短短几年后,量子世界的帷幕再一次被揭开。怀恩兰的同事康奈尔(Eric Cornell)和威曼(Carl Wieman)在1995年运用激光制冷将大量的铷原子降至史无前例的极低温。他们如愿以偿地观察到这些原子突然间失去各自独立性,形成一个完美的整体。那正是爱因斯坦70年前根据玻色的统计理论所预测的一个新奇量子态:玻色-爱因斯坦凝聚。因为这一贡献,康奈尔和威曼获得2001年的诺贝尔奖。

那时怀恩兰自己的科研兴趣已经有所转移。1994年,一场国际会议在他所在的科罗拉多大学召开。埃克特在会上系统地介绍了量子计算机的概念和进展。那时,肖尔用量子计算机分解大整数的算法刚发表不久。那独特的潜在计算能力以及对现有RSA加密方式的威胁引起了人们对量子计算机的莫大兴趣。与先前的贝尔和塞林格一样,怀恩兰和众多与会者如梦初醒:原来量子纠缠还真会大有用场。

就在那次会后,怀恩兰一头扎进了实验室。按照理论家已有的设计,他很快在1995年以操纵两颗被捕获离子的量子态方式实现了第一个实施量子计算所必须的逻辑门,相当于经典计算机中不可或缺的电路。在那之后,量子计算机也不再只是理论家的梦想,开始步入真真切切的实在。

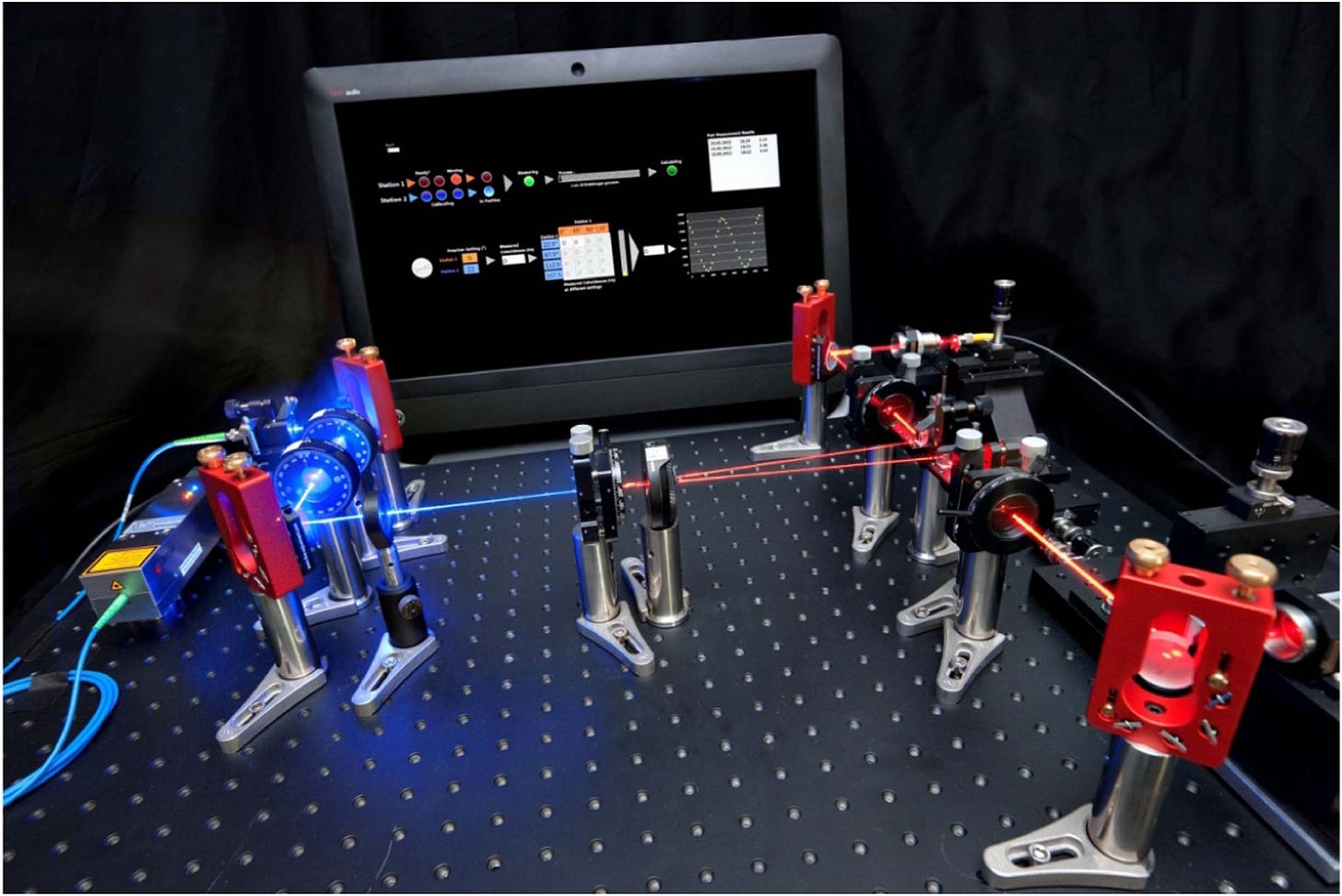

当班尼特等人的量子隐形传态设想在1993年发表时,塞林格已经是奥地利因斯布鲁克大学的教授。他在那里建立自己的实验室,大张旗鼓地展开量子光学实验。他的预感没有错。以“自发参数下转换”作为产生纠缠光子对的光源无论从数量还是质量上都大大超越了原先的钙原子级联辐射,使得过去可想而不可为的实验成为可能。

与当年的阿斯佩一样,塞林格花费了几年时间不断地设计、改进他的仪器,提高探测效率。他最关心的还是自己与格林伯格、霍恩在理论上发现的三颗光子所形成的GHZ量子态,为之倾注了大量心血。但当他听到那更为奇异的量子隐形传态时,塞林格意识到那个涉及两对纠缠光子的运作所需的条件与GHZ相当接近,他的实验室也正巧已经万事俱备。

1997年年底,来自塞林格实验室的一篇论文在《自然》杂志发表。论文的题目简单明了:《实验量子隐形传态》3。他们报告了将一颗光子的自旋量子态通过量子纠缠远距传送到另一颗光子的成功尝试。这个奇葩的量子过程遂成为实验室中的现实。

在那20世纪结束的几年里,塞林格厚积薄发,连续取得一系列引人注目的进展。1998年,他们将贝尔不等式实验中光子经历的途径延长至200米,更进一步关闭它们互相“作弊”的可能。那年,他们也分别实现了量子纠缠交换和量子密钥分发。量子世界的神秘一个个活生生地展现在人们的眼前。

当2000这个千禧年到来之时,在美国的史砚华与斯卡利携手,也在实验室中实现了惠勒的延迟选择和斯卡利的量子擦除。结果没有悬念。基于量子力学理论的预言一如既往地得到实验的证实。玻尔那语焉不详的互补原理经受了考验。爱因斯坦顽固坚持的局域性现实则依然只是一厢情愿的海市蜃楼。

经过索尔维会议上的坐而论道,爱因斯坦和薛定谔的不屈不挠,玻姆、艾弗雷特、贝尔的不懈质疑,直至克劳泽、阿斯佩、塞林格等人的实际验证,量子纠缠终于彻底摆脱了哲学、玄学乃至超自然伪科学、非科学的羁绊,登堂入室成为物理实验室中的正统课题。

而在那个世纪之交,量子纠缠也完成了从科学到技术的转变。量子计算机、量子密钥分发、量子隐形传态这些神秘但前途不可限量的新技术均已完成了可行性检验,只待进入大规模实用范畴。因为它们所拥有的战略重要性,一场全球性的技术竞赛迫在眉睫。

那时,还没有人会想到在已然一马当先的塞林格之外,将在这场时代大潮中引领风骚的会是一名刚到他实验室不久的留学生。

那便是来自中国科技大学的潘建伟。

(待续)

当然,如果干脆改用频率或自旋不同因而可分辨的两颗光子,它们也就只会表现出经典行为。这也在后续的实验中被证实。

另外两个实验室也同时观察到这一现象。

Experimental Quantum Teleportation

洪庭基区泽宇曼德尔实验解释很简单:两个光子的波反应后的干扰波,跟双孔实验一样是两股波融合了;如果两个光子到达时间很近,就会是一股两个光子能量的波向一个方向前进;如果时间差得大了,干扰波就没那么聚焦同一方向。