量子纠缠背后的故事(卌七)

克劳泽的实验

在伯克利,汤斯招来的新博士后克劳泽的研究课题是射电天文学测量。当他初来乍到便找到康明斯教授的实验室询问他们过去做过的那个光子偏振实验时,康明斯大惑不解。得知克劳泽的意图后,康明斯不假思索地回绝。他们过去的那个测量只是一个课堂教学设计,目的是让学生练练手观察钙原子辐射时的一个特殊现象,没有多大物理意义。

当克劳泽提起EPR问题时,康明斯更是惊讶莫名。他确信那早就由玻尔回应爱因斯坦的论文解决,不值得几十年后还翻旧账。所以他觉得克劳泽纯粹是多此一举,也与其他教授一样规劝年轻人不要拿自己的学术前途做赌注,以免误入歧途。

克劳泽的导师汤斯倒很开明。他邀请康明斯一起听取克劳泽的报告,觉得这只是一个利用已有设备的小实验,既无需资金投入也不会太费功夫,故不妨一试。出于对诺贝尔奖获得者的尊重,康明斯同意拿出自己的仪器,还提供了一个研究生弗里德曼(Stuart Freedman)给克劳泽帮忙1。在汤斯的准许下,克劳泽可以用他的一半时间“不务正业”,致力于自己的兴趣所在。

与吴健雄实验中正电子与电子湮没时发出的高能γ光子不同,康明斯的实验利用的是钙原子光谱时的一个特别之处。依照玻尔原子模型和爱因斯坦辐射理论的描述,原子吸收能量进入某个能量较高的激发态时,电子会自发地跃迁回到能量最低的“基态”,同时释放一颗能量等同于两个量子态之差的光子。2当钙原子处于一个特定激发态时,它返回基态的过程却不是这么直接的一蹴而就,而是会在中间略微停顿,结果是连续地发出两颗光子。这个过程叫做“级联辐射”(cascade emission)。

康明斯当初就是设计了一个实验让学生能够同时观察到这个过程中所发出的两个光子。

虽然这两颗光子产生时有着极短的时间差,它们依然来自同一个量子过程,与正电子素湮没时同时发出的光子对一样共有同一个波函数,处于互相纠缠的状态。但它们的频率都处在紫外线范围,能量远远低于γ光子,更适合进行偏振测量。

贝尔是理论家。他的不等式是一个数学推导的结论,没有考虑实验中的各种限制和误差。在他们发表的CHSH论文中,克劳泽、西蒙尼等人已经将贝尔的理想化分析应用于具体的实验条件,自己提出了一个更为实际、可以直接以测量数据检验的不等式。他们还具体地论证了改进康明斯实验检验这个不等式的途径。因此,克劳泽能在大教授汤斯和康明斯面前表现得信心十足,势在必得。

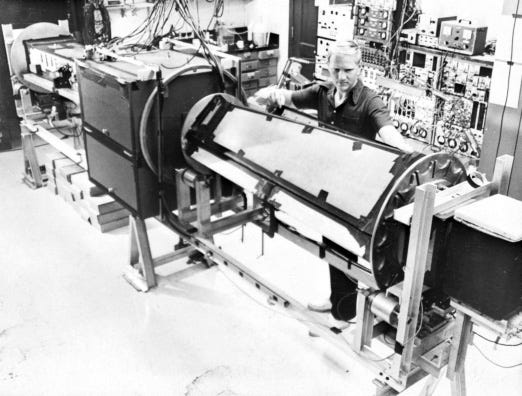

但这个实验的困难还是超过了他的预想。因为没有资金,克劳泽和弗里德曼不得不四处搜寻他人废弃的材料来修补、改装康明斯已有的设备,重新投入使用。这个在汤斯眼中不会占据太多时间精力的小实验竟然持续了两年多之久。直到1972年4月,弗里德曼和克劳泽才收集到足够的数据,在《物理评论快报》上发表他们的论文:《局域隐变量理论的实验检验》3。

自从收到克劳泽突如其来的信件后,贝尔一直关注着他们的进展,期盼能早日看到结果。虽然在他们这个极小的圈子之外并没有人关心,他还是认定那会是量子力学非同寻常的历史一刻。这会是爱因斯坦与玻尔坐而论道以来的第一个真实数据,它足以根本性地改变人类对自然界的理解以及未来的物理学走向。

贝尔因而非常矛盾。他内心希望看到克劳泽的实验能揭示出与量子力学的理论预测不符的现象。唯如此,爱因斯坦所坚持的,也是自古希腊以来一脉相承之科学理念的局域性因果关系才有得以继续保持的可能。不过,他同时也理智地意识到这个可能性会微乎其微。毕竟量子力学已经久经考验。

克劳泽的立场比贝尔更为坚定,或偏激。他确信自己会证明爱因斯坦的正确和量子力学的差错。当阿哈罗诺夫提出打赌时,克劳泽毫不犹豫地把赌注压在爱因斯坦一方。他还豪迈地宣布:如果输了就自我了断,彻底离开物理学。

在物理与哲学间并驾齐驱游刃有余的西蒙尼态度与贝尔相近。他的研究生霍恩却持有与克劳泽相反的信念,认为量子力学会再次得到实验证实。西蒙尼从哈佛借来的研究生霍尔特比较漫不经心。他开玩笑说如果他们成功地否定了量子力学,他也许能得个诺贝尔奖。但传统保守的哈佛肯定不会颁发给他博士学位。

在被西蒙尼借去研究EPR问题时,霍尔特是哈佛著名实验物理学家皮普金(Francis Pipkin)的研究生。完成CHSH论文之后,霍尔特回到哈佛说服自己的导师也开始实施论文中提议的实验。与克劳泽在伯克利沿袭康明斯已有的设备、材料不同,他们完全白手起家,采用的是汞原子的级联辐射所产生纠缠的光子。

但他们还是进展神速,在克劳泽之前就有了结果。也许霍尔特梦想诺贝尔奖心切,他们的数据表明量子力学的预测不符合事实,纠缠中光子之间的关联表现得完全符合贝尔不等式。这就如同双胞胎之间的默契完全可以由他们自身携带的基因解释,无需临时发生超自然的心灵感应。

皮普金很不放心。霍尔特的诺贝尔奖之说固然只是半真半假的戏言,这个结果的确可能成为第一个显著地违背量子力学的实验证据,影响深远。为谨慎起见,他们决定放弃已有的优先权,等待弗里德曼和克劳泽在伯克利的结果。同时,他们也精心寻找自己实验中的可能差错。

克劳泽没那么优柔寡断。他和弗里德曼取得数据后立刻就发表了论文。果然,他们的结论与霍尔特的正相反:实验结果完全符合量子力学的预测,同时也就违背了贝尔的不等式。在贝尔精心设计的测试程序下,量子世界的双胞胎表现出了仅凭自身携带的基因不可能做到的高度一致性。他们之间的确存在有心灵感应。

在论文的结尾,弗里德曼和克劳泽总结道:“我们认为这些结果是反对局域性隐变量理论的强有力证据。”

爱因斯坦所深恶痛绝的鬼魅般超距作用第一次在实验室中显露了身影。

在克劳泽和弗里德曼论文发表的1972年,贝尔当选为英国王家学会的会士。他的引荐人在推荐信里罗列了贝尔在加速器和粒子物理方面的很多杰出成就,包括发现CPT对称原理和其它理论贡献。信中没有言及贝尔不等式或EPR问题,只是在最后有一句话提到贝尔也“因对理论物理中一些悖论的讨论而著名”。

贝尔那时的确已经成为著名的理论物理学家。在他供职的欧洲核子研究中心,他是众望所归的加速器设计和基本粒子理论权威。然而,表彰他因为EPR问题的讨论而“著名”却未免言过其实。即使是在欧洲核子研究中心,只有德斯班雅等极少数同行知道他曾有过一个不等式。他那篇的论文已经发表了八年之久,每年的引用次数都屈指可数。

克劳泽和弗里德曼的实验应该是一个历史性的突破,也没能改变局面。那年之后,贝尔论文的引用次数反而还减少了一半,更是乏人问津。

在伯克利,克劳泽丝毫没有兑现自己离开物理学界诺言的打算。只是他已经把两年的博士后生涯大部分耗费在这个实验之中,又到了需要找工作的关头。与两年前寻找博士后位置时不同,更为自信的克劳泽这次没有回避、隐匿他的兴趣所在,反而突出展现他的这一实验成就。因为那是他心目中最有意义的物理研究和成果。

自然,克劳泽与两年前一样四处碰壁。他原来的博士导师竟然在为他提供的推荐信中表明他这方面的探索属于“垃圾科学”(junk science),除非改换方向不应该录用。远在法国的德斯班雅还曾收到一封来自在美国一所大学担任物理系主任的朋友来信,询问克劳泽的实验是不是“真的物理”。尽管德斯班雅立即回信大力支持,克劳泽还是没能获得他在那里申请的职位。

山穷水尽之后,伯克利的国家实验室为他提供了一个位置。在那里他可以发挥自己在光学仪器中表现出的才能,为实验室“真正的”物理项目做贡献。他所钟情的量子力学基础问题只能退居二线,继续作为业余时的爱好。

他的助手弗里德曼在论文发表后顺利通过了博士答辩。目睹前车之鉴,他选择立即离开这一学术是非之地,专注于核物理实验。在国家实验室中度过成就卓著的职业生涯后,弗里德曼于2012年去世。

克劳泽的论文发表后,哈佛的霍尔特和皮普金对自己完全相反结论的实验越发没有信心。他们没有能发现实验中的问题,但确信结论不成立。于是,他们决定偃旗息鼓,不再继续这个方面的研究。除了一篇在朋友之间传阅的预印本,他们也没有正式发表论文。但霍尔特还是以这个实验结果写就了他的博士论文。

在这篇学位论文中,霍尔特开宗明义地介绍哥本哈根诠释只是量子力学测量问题的一个可能解决方案。其它的还有“艾弗雷特-惠勒诠释”、“维格纳的主意”以及“隐变量理论”。那便是他所作课题的缘由。

那是1973年。三年前,维格纳已经在科莫湖的会议上有过这样的演讲,德维特也在《今日物理》中提出了相同的看法。哥本哈根学派那曾经至高无上不容置疑的权威地位业已开始坍缩。即使是在“传统、保守”的哈佛,霍尔特也能如此无所顾忌地介绍他论文选题的背景。而不过15年前,艾弗雷特还不得不屈服于导师惠勒的压力大举删除自己论文中类似的离经叛道,只能在承认哥本哈根诠释为量子力学独一无二真理的前提下含含糊糊地描述自己截然不同的思想。

也算是一种塞翁失马,霍尔特没能得到诺贝尔奖,但顺利地赢得哈佛的博士学位。他毕业后也没再继续这方面的研究,只是在加拿大的一所大学中谋得教职,兢兢业业。

只有极个别的物理学家注意到克劳泽的实验和他与霍尔特截然相反的两个结果。他们开始采用不同的设计和材料重复同样的测量。得克萨斯农工大学的年轻教授弗里(Edward Fry)利用激光技术大大改进了实验的效率和精确度,也证实了克劳泽的结论。就连吴健雄也重做了当年正电子素湮没实验,这次专门注重于寻找贝尔所提出的关联。

克劳泽自己则在伯克利另起炉灶,专门重复霍尔特的实验。他再次搜寻、借用废弃材料按照霍尔特的设计重新搭建实验仪器,也改用了水银蒸气作为光源,但依然得到自己与弗里德曼早先实验相同的结果。他再次事与愿违地证明了量子力学中的非局域性。

不久,陆续有七个致力于这项测量的独立实验发表了成果。它们之中五个与克劳泽的结论一致:纠缠中的光子违反了贝尔不等式。另外两个实验则相反,它们发现结果满足贝尔不等式,不需要另外的非局域性联系。

虽然贝尔、西蒙尼、克劳泽这时都已确信这些实验中的多数结论,他们也明白这样的数据结果还无法令人信服。作为第一拨尝试者,这些实验条件简陋粗糙,实验数据中的信息与噪音相比非常弱,也不甚可靠。更为引人注意的是,实验的设计中还存在有“漏洞”(loophole),即光子之间存在着互相作弊的可能。

贝尔的测试设计非常巧妙,相当于随意地分别询问双胞胎三个不同问题之一,然后根据他们的答案进行统计分析。假如他们的答案由随身携带的基因决定,彼此之间不再有串通,这些答案之间的相关性就会有一个上限,即贝尔不等式。如果实际的相关性突破了这个上限,就说明双胞胎之间临时有过协调,统一了口径。

这样的协调却不一定只会通过心灵感应式的特异功能进行。假如双胞胎在到达询问地点前已经获知他们他们会被问到的问题,他们有可能悄悄地“递纸条”,或使用隐藏的无线电设备通话来商量如何回答。这样的结果是实验可以发现双胞胎具备超越贝尔不等式的能力,却并不能证明那一定就是源自特异功能。

没有自主意识的光子当然不可能如此狡猾。但在已有的实验中,测量光子自旋的偏振片的方向是预先设定的。它们只能隔一段时间更改方向做新的测量。因而被测量的光子在被测量之前可以“知道”偏振片的取向,也就是双胞胎会被问及的问题。那时它们彼此距离很近,如果互相通气并不需要超光速的信息传递,因而也就不会像爱因斯坦所指责地违反相对论。

如果确实出现的是这样的情形,克劳泽等人的实验也许歪打正着地发现了某种过去未知的光子之间互相联络的机制。但他们却没能确定无疑地证明那鬼魅般超距作用的存在。

1975年初,贝尔在办公室里接待了一位慕名而来的法国青年阿斯佩(Alain Aspect)。

在克劳泽、弗里德曼和霍尔特分别在美国的伯克利和哈佛埋头苦干的1970年代初,阿斯佩正在非洲的喀麦隆义务教课。他已经在法国获得物理硕士,但对从事物理研究的前景十分彷徨,准备急流勇退以教师为业。法国政府允许知识青年以社会服务的形式代替服兵役的义务。阿斯佩便选择到喀麦隆教书,为自己的未来打基础。

在喀麦隆的三年里,他在闲暇之余自修了法国著名物理学家科昂-唐努德日(Claude Cohen-Tannoudji)新出版的量子力学教科书,又重新唤醒了研究物理学的兴趣。结束义务服务后,他在1974年回到法国的母校,准备继续攻读博士学位。德斯班雅建议他看看有关贝尔不等式的各个实验之间的差异和矛盾,设计一个更有说服力的实验。

在仔细研究了贝尔的论文和已有的实验资料后,阿斯佩很快有了自己的想法。他兴致勃勃地来到欧洲核子研究中心,当面咨询贝尔的意见。

面对这位满腔热忱的来访者,曾经热情回信鼓励克劳泽的贝尔十分谨慎。他已经清楚地意识到这个领域对没有资历、名气的年轻人可能会是死路一条。在阿斯佩尚未开口之际,贝尔劈头问道:“你有一个永久、稳定的职位吗?”阿斯佩回答是的,他是法国科研体制中的职员。虽然地位、工资都不高,但可以有保障。

贝尔放心了。他们这才开始讨论共同关心的物理问题。

(待续)

康明斯当时还有另一个后来大名鼎鼎的研究生:朱棣文(Steven Chu)。

这个属于旧量子力学的描述在量子电动力学之后仍然是合适的物理图像。

Experimental Test of Local Hidden-Variable Theories

固体物理把声波量子化,照常识判断,应该更容易设计两个声子之间有没有纠缠的实验。