捕捉引力波背后的故事(十九)

天罗地网捕捉引力波

完成了引力波的结果核查任务后,惠特科姆从加州理工学院退休。他没有离开LIGO大家庭,而是去了印度。早在2009年,那里的物理学家就策划起激光干涉仪。但直到2016年2月17日,印度总理莫迪1才借着一星期前发现引力波的轰动宣布原则性地批准这个项目。

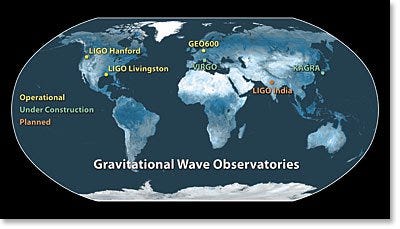

印度的干涉仪其实只是LIGO的一个延伸。印度负责选址、基建,LIGO提供仪器设备、技术,双方合作建造LIGO的第三个干涉仪,所有设计都与已有的两个完全相同。因此,这个计划被称作“印度LIGO”(LIGO-India),计划在2024年完工。LIGO一直想在不同的地理位置再建一个探测点。原来希望是在南半球的澳大利亚,但因为当地政府未能提供资金支持而作罢,然后与印度一拍即合。

但这不是亚洲的第一个干涉仪。

早在1997年,日本的物理学家就已经建造成功一个臂长300米的激光干涉仪,是当时世界上的最大号。2010年6月,日本首相菅直人2批准了大型干涉仪计划,开始“神冈引力波探测器”3的初期施工。这个干涉仪设计臂长只有3千米,更接近于Virgo。为了减少环境噪音影响,整个干涉仪建造于矿山内的地下隧道里。他们还准备将反射镜置于超低温条件下来进一步增强灵敏度和信噪比。神冈干涉仪遭遇了很多工程困难,一再延长工期。他们现在期望在2018年底或2019年完成实验调试,赶上LIGO即将开始的第三轮探测运作(O3)。

日本和印度的这两个干涉仪将填补亚洲的地理空白,在北半球形成美国、欧洲、亚洲的全面覆盖。如果它们能同时测到同一信号,便能大大提高确定辐射源的精确度和速度,有助于更及时地带动“多信使”观测行动。

这些还都只是现有干涉仪的补充,因为它们在尺度上没能超越LIGO在利文斯顿和汉福德现有的两个干涉仪。她们那4千米的臂长依然首屈一指。其实,德瑞福设计的法布里—珀罗谐振腔让激光束在长臂两端的反光镜之间来回往返,大约280趟之后才被引入测试区。这样,4千米长的干涉仪“有效臂长”被扩展为1120千米。

这样的技术手段也有局限。保持多次发射的激光束的聚集性能、避免光路之间相互干扰等是对光源、反射镜的非常高的质量要求。为了突破这个瓶颈,欧洲的物理学家已经提出建造臂长达到10千米的下一代干涉仪的方案。这个被命名为“爱因斯坦望远镜”4的计划目前尚处于设计、争取资助的初级阶段。

通过增加臂长来提高灵敏度是理所当然的想法。但实际困难却也随之放大。首先,地球不是平的,而激光却只能走直线。现有的4千米的长臂两端如果一样高,那么一端发出的激光会偏离另一端的目标整整一米。因此,干涉仪长臂的管道高度必须按照地球表面的弧度修正,为施工增加了不少麻烦。10千米的臂长则几乎无法在地球表面实现,只能是像神冈干涉仪那样将整个长臂置放于地下隧道中。

增加臂长不仅是提高灵敏度,而且还能让干涉仪更敏感于低频段的引力波信号。

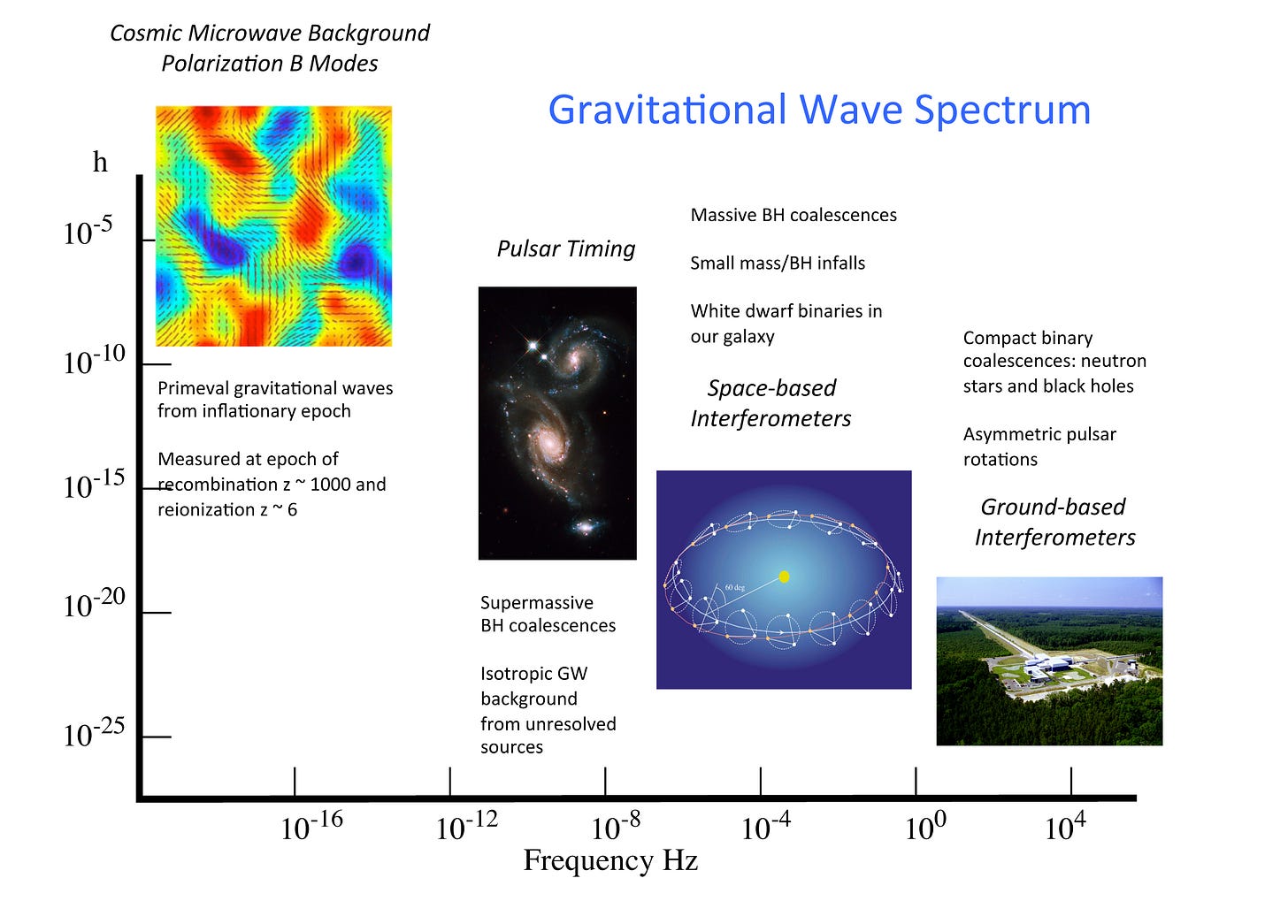

韦伯当年率先探测引力波时,对引力波可能的来源、频率、强度等一无所知。他并不在乎这些细节,只要能测到就行。但即使是瞎猫,要逮到死老鼠也需要知道频率。因为他的韦伯棒只有在与引力波的频率重合时才能共振。

物理学家习惯用最简单或最极端的情形对未知的参数做一个估算。韦伯也不例外。他推算一个星体如果以光速绕着一个最高密度的星体公转,产生的引力波的频率大概是一万赫兹(Hertz),即每秒钟振荡一万次。这是一个上限的估计,实际引力波频率只会比它低。出于设计、制作韦伯棒的实际考虑,他最终选取的共振频率是1660赫兹。

与韦伯棒不同,干涉仪不靠在单一的频率上的共振探测引力波,而是有一定频率范围的覆盖。韦斯早就知道他的干涉仪最灵敏的频率范围大体与钢琴重合,最敏感的在1000赫兹左右。LIGO探测到的第一个黑洞合并的引力波高峰的频率则出现在约300赫兹。

LIGO“听到”的双星合并是一个仅仅几秒钟的短暂过程,其信号是一个频率越来越高的“啁啾”。在那之前,双星接近过程中一直也都在发射引力波,只是频率太低、强度太弱而没能被干涉仪察觉。如果能大幅加长干涉仪的光臂,使其敏感度更高、能听到的频率更低,就可能更早地捕捉到信号,可以更长久地跟踪观测整个过程。

遗憾的是,地球上的环境噪音干扰也是频率越低强度越高。所以,建造超长的干涉仪不仅存在施工上的困难,还会遭受更强烈的环境噪音影响。低频段的信号与噪音正是爱因斯坦望远镜所期盼的成功和面对的最严峻的考验。

自然,科学家们想到应该可以另辟蹊径,冲出地球。

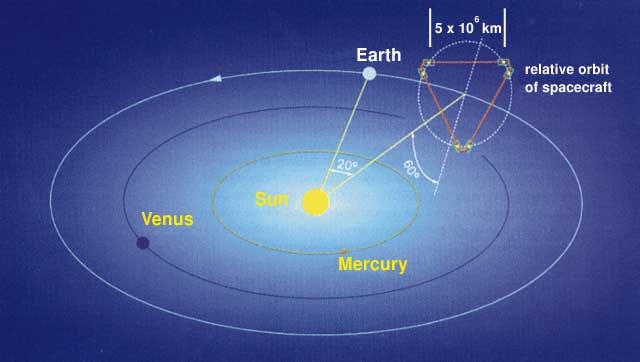

早在1974年,韦斯在发表激光干涉仪设计的两年后就向科罗拉多大学的班德5教授提议把干涉仪建造到地球外的太空轨道上去。那里有现成的真空,可以让激光束没有阻挡地直线传输上几百万千米的距离。那里几乎没有环境干扰:没有地震、狂风暴雨、海浪拍岸。除了月球上的吴刚,也没有人会在附近砍树。

班德很感兴趣,做出了原始的设计:发射三个航天器分别进入地球绕太阳的公转轨道上,一起伴随着地球巡天遥看一千河。它们彼此相距几百万千米,形成一个等边三角形。如果在一个航天器上装备激光光源,其光束可以分别发到另外两个航天器上的反射镜上再反射回来,形成一个巨大的航天干涉仪。(韦斯设计的干涉仪中两个光束呈直角,是出于争取最大灵敏度的考虑。等边三角形干涉仪的光束夹角只有60度,牺牲了一定灵敏度。但三个航天器位置对称,每一个都可以既是光源、测量器,又是反射镜,同时构成三个独立的干涉仪。)

这个雄心不凡的计划开始由美国航天局资助进行早期研究,后来在1990年代由欧洲航天局接手,被命名为“激光干涉仪太空天线”(Laser Interferometer Space Antenna,缩写为LISA,即“丽萨”)。那还是LIGO项目内斗正酣之际,加州理工学院最早跟随德瑞福、沃格特的一些年轻人因为不满巴里什的接管陆续离开LIGO后就近加入了在喷气推进实验室内开始的LISA。LIGO和LISA逐渐形成既合作、又竞争的局面。LISA的人员还曾一度坚信他们会在LIGO之前探测到引力波。

虽然太空具备地球上没有的优势,那里也并不完全平静。航天器时刻经受着太阳光、宇宙射线、碎片等随机碰撞,温度、磁场等随机变化带来的扰动,以及地球、月球及其它行星、甚至偶尔经过的彗星、流星的引力摄动。

LISA的科学家、工程师针对这些因素做出了精益求精的设计,也同时陷入项目资金要求越来越庞大的泥潭。美国航天局尤其摇摆不定,两度退出。好在欧洲航天局一直没有放弃,只是一再要求减小项目的规模以控制预算。LISA因此变成了eLISA(“爱丽萨”)——不断变更中(evolving)的LISA计划。

2015年底,欧洲航天中心终于发射了“丽萨探路者”(LISA Pathfinder)。这个航天器不是干涉仪,而是一个将来可以置放激光器、反射镜的模型,目的是考察是否能够排除太空的环境干扰,实现没有噪音的环境。经过一年半的测试,丽萨探路者取得了十分令人满意的成功,为后续计划坚定了信心。

目前来看,LISA作为完整的干涉仪在太空的实现可能还需要等待十来年。欧美之外,中国也在酝酿着相似的“空间太极计划”(中国科学院)和“天琴计划”(中山大学)。日本也有一个叫做“分赫兹干涉仪引力波天文站”(DECIGO)的类似计划。

如果这些能够顺利上天并成功运作,几百万千米臂长的干涉仪有可能将引力波探测再度推进到一个新的时代。她们超常的灵敏度、对极低频率的“听觉”不再只是捕捉双星碰撞最后一刻的辉煌,而是可以长期地——几年、甚至几十年——跟踪双星逐渐接近的过程。6

这样的观测不仅可以进一步验证广义相对论,还能准确地预告双星最后碰撞的时刻和方位,让地球上其它“多信使”观测仪器提前做好准备。也就是说,在可见的未来,人类将在有能力预测地震之前,准确地预测“天震”。

在地球环日轨道上运行的丽萨和她的姐妹们应该能观测到频率低达十分之一赫兹(分赫兹)的引力波。然而宇宙中却应该还有更低频率的引力波存在。天文学家推测在遥远的大星系的中心存在质量巨大的双黑洞,它们的运动发射着频率低达纳赫兹(10^-9赫兹)的引力波,也就是这个波动要30多年才能完成一个周期。或者说,这引力波的波长大于30光年。如此缓慢且微弱的变化是无法用干涉仪探测到的,除非我们能有长达光年尺度的测量仪器。

早在1978年,苏联天文学家便提出可以通过精准观测脉冲星来探测这样的引力波。贝尔当年发现的脉冲星是宇宙中无比精确的时钟,定时给地球送来射电脉冲。脉冲频率越快的越精确。1980年代以来,天文学家已经发现一系列毫秒脉冲星,其自转周期在1毫秒左右(也就是1秒钟内自转600来圈)。如果测量到的脉冲信号不是完全准确,那一定是存在什么干扰效应。正是通过对这种脉冲星信号的精确测量和分析,天文学家在1992年发现了有行星在绕某个脉冲星公转——那是人类第一次发现太阳系之外的行星。

因为脉冲星的电波传到地球的途中会感受到引力波的作用,从不同方向来到地球的电波会感受到同一个低频引力波的作用,就像我们在相距几光年、几十光年的不同地点设置了探测引力波的“浮标”。综合这些毫秒脉冲星信号的变化并排除个体、偶然因素,就应该可以从中看到波长几十光年的引力波。这种观测方式叫做脉冲星定时阵列7。这个“阵列”指的是在宇宙空间排列着的一系列脉冲星——如同捕捉引力波的恢恢天网。

2004年,澳大利亚的帕克斯8射电天文台率先开始了作为定时阵列的毫秒脉冲星信号测量。随后,欧洲和北美也相继开始了他们独立的观测。因为目标引力波周期之长,至少需要连续搜集几十年的数据才有可能从中找出可能的引力波线索。科学家十分乐观。2016年3月,喷气推进实验室的泰勒9预测未来十年内通过脉冲星定时阵列探测到纳赫兹引力波的可能性有百分之八十。

最后,即使是以光年为尺度的脉冲星定时阵列也无法探测到频率最低的引力波。它——如果确实存在的话——仍然隐藏在宇宙微波背景辐射背后。BICEP2的乌龙式失败固然触目惊心,在科学历史上毕竟只是暂时的挫折。更多、更新的观测结果随时有望再现。也许我们不久就能真正地看到宇宙大爆炸伊始的“原始引力波”,给我们揭示出多重宇宙的秘密。

在回顾引力波的发现时,物理学家舒茨10描述人类一直像一个在密林中探险的聋子。他们四处观望,看到无数的树木、爬藤、野花、小鸟、猿猴等等,体验着一个五彩缤纷的世界,似乎已经很满足了。突然,他的听觉恢复了,立刻仿佛进入了一个全新的世界。他听到了几千米以外大树倒下的轰然回响、密林深处野兽的咆哮。世界不再寂静。

引力波的发现唤醒了我们的“听觉”,宇宙刹那间从绚丽的静止图片变成了活生生的世界。我们听到了黑洞碰撞的轰鸣,看到了双中子星合并时迸发的光彩。经历了最初的多层次感官冲击后,物理学家发现他们还没有满足。

霍金生前输掉的最后一个赌是2012年希格斯玻色子11的发现——他曾经打赌那不可能做到。在祝贺成功的同时,他也不无遗憾地指出,希格斯粒子的发现让物理学变得没意思了。如果找不到这个粒子,物理学会有趣得多。

霍金没有在引力波探测上打同样的赌,也没有发过类似的感慨——他更得意于引力波验证了他自己当年对黑洞行为的预测,也与其他物理学家一样沉浸于对天文学进入一个崭新时代的憧憬。也许,如果他输了一个引力波的赌,也会流露出同样的失落。

因为引力波和希格斯粒子的发现一样,都“只”是验证了过去已有理论的预测。引力波更为古老,是爱因斯坦在整整一百年前提出的。已有的理论终于得到验证固然令人欣喜,却也“变得没意思”了。因为更令人激动的是现有的理论被实验结果质疑、推翻:意料之外的结果才更能发现新的未知、催生新的突破。

好在引力波不仅是一个发现、一次证实,更是一个新的工具。当天文学走向多信使的新时代时,我们还无法想象会有什么新的发现会出现。借助引力波,我们能够终于听到看不见的暗物质12、接触上神秘的暗能量13吗?通过对引力波更深入、细致的了解,我们是否能解决广义相对论与量子力学的矛盾,最终实现爱因斯坦统一物理学的梦想?

如果真的到了那么一天,我们应该还会记得,在捕捉引力波的整整一个世纪里,曾有过韦伯、韦斯、索恩、得瑞福、沃格特、巴里什、布拉金斯基、比令、休夫、惠特科姆……,还有过惠勒、费曼、贝尔、赫尔斯、泰勒、韦斯伯格……。他们孜孜不倦锲而不舍的追求,并不只是为了一个终极的结果,而更在于那不断探索、发现、创新的过程。

(完)

Narendra Modi

Naoto Kan

Kamioka Gravitational Wave Detector

Einstein Telescope

Peter Bender

在这期间,同一个干涉仪在轨道上不同位置持续观测,相当于在相距几亿千米的位置上有不同的干涉仪观测同一信号,可以更有效地定位引力波的来源。

Pulsar Timing Array

Parkes

Stephen Taylor

Bernard Schutz

Higgs boson

dark matter

dark energy