捕捉引力波背后的故事(十三)

挑战前所未有的灵敏度

在十来年的内斗中一直是旁观者的布拉金斯基觉得韦斯、索恩、德瑞福从一开始就犯了一个致命的战略错误:他们都以为激光干涉仪是一个整体,必须齐心协力地研制。在他看来干涉仪实际上有两个可以分开的部分:一个是挂好反射镜,让它既能随引力波荡动又不受周围环境的影响;另一个则是设计出激光测量系统,能够灵敏地察觉到反射镜的动静。

其实,这就是费曼当年在他所谓的“粘珠论”中指出的,测量引力波需要两个既联袂又分离的东西:“珠子”(反射镜)和“棍子”(激光测量系统)。

如果三驾马车当时有这个眼光——如果德瑞福不是那么坚持独揽全局——麻省理工学院与加州理工学院两个团队完全可以一个做珠子一个做棍子。这样的各自为战反而有可能避免因为个人性格冲突所带来的那一系列近乎你死我活的矛盾。

与沃格特不同,巴里什不是单枪匹马来到LIGO。他知道现有的团队存在着太多的人事纠缠,需要改换一个面貌。上任伊始,他便把多年的好友、超级对撞机项目上的合作伙伴桑德斯1请来做副手。两人抓住超级对撞机被撤销的契机,招聘了一批突然失去项目被闲置的人才。他们里面既有各方面的技术骨干,更多的倒是具备大科学工程管理经验的能手。他们不只是来增援的大军,更像是来接管的后续部队。

他们发现很多依然停留在大学实验室小作坊模式、缺乏应有合作的习惯。重要的控制电路设计还是以传统的模拟电路2为主,没有采用更先进的数字化电路。更离谱的是,这些模拟电路的设计、调试常常只由一两个深谙此道的老手负责,旁人无从染指。经历过德瑞福、沃格特的两次大折腾,他们中一些人有如惊弓之鸟,为了自保居然会把技术资料牢牢地锁在文件柜里,密不示人。

巴里什为人随和,不会像沃格特那样经常粗暴发火。但作为负责人他知道制定规范、统一标准的重要性。他立即杜绝了个人保密、私营的做法,建立起所有的技术设计都必须在项目内公开讨论、评议,形成文字记录的制度。同时,电路设计也全面开始了从模拟到数字化的升级。

干涉仪中作为棍子的那一半最关键的是激光器。巴里什注意到他们用的还是1980年代最先进的氩离子3气体激光,却没再能跟上时代的步伐。1990年代以来,功率更高、频率更稳定的固体激光器已经异军突起,取代了气体激光的地位。然而,更换激光光源对于整个干涉仪来说是一个犹如脱胎换骨的大手术。固体4激光器的光波长在近红外波段,不是原来用的可见光。因此,所有与光束接触的镜面、仪器表面的镀膜都需要重新设计、更换和调试。这个过程中整个干涉仪必须下线、停工大半年。持续处于预算拨款岌岌而危之压力下的沃格特一直没敢冒这个风险,于是激光器的更新便永久性地停滞不前。

新官上任的巴里什几乎立即就下了这个决心。

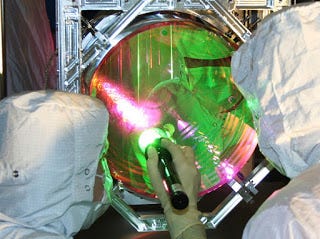

从可见光转向红外光也给干涉仪复杂的光路调试增加了不小的难度,因为不再能直接用肉眼观察光束的走向。巴里什带来的新团队正好大显身手。他们在加速器试验中早已习惯于对付看不见摸不着的基本粒子流束,精于设计、安置探测器追踪不可见的激光走向。

一时间,LIGO焕然一新,显示出勃勃生机。

自然,不是所有人都能接受、适应这场大刀阔斧的变革。原来追随德瑞福、沃格特的那些年轻人眼看着自己的宝贝被“外人”侵占、接手很是不满。他们一个接一个地选择了离开、另谋他就。从一开始就投入这个事业的“元老”级职员陆续流失了近乎一半。

被废黜的沃格特却依然对项目恋恋不舍,他希望能继续参与。巴里什同意了,让他独自负责一个小组。不过很快巴里什就后悔了这个决定,因为沃格特显然不是一个能在他人手下打工的角色。不久,沃格特也知趣地退出了。

但沃格特过去的学生、与他私人关系最为紧密的惠特科姆选择了留下,成为项目中承前启后不可或缺的桥梁。惠特科姆为人低调、忠厚,几乎能与所有人融洽相处。在巴里什的团队里,他依然如鱼得水,很快成为对干涉仪技术掌握得最全面的大拿。

干涉仪中作为激光测量系统的激光器、分光镜、探测仪等等装置都是费曼的棍子。它们需要异常稳定,不受周围环境以及引力波的影响。因此,所有的仪器都被固定在防震装置上,可以做到“纹丝不动”。

为了避免空气分子对激光的散射干扰,激光光束走过的干涉仪4千米长臂是封闭的不锈钢管道。它们有1.2米宽,里面用强大的抽气机抽成真空,压强达到地球大气压的一万亿分之一。这两条长臂因此成为地球上最大体积的极高真空,甚至比地球大气层之外的太空还更“空”几倍5。

如果说这些都还不难做到的话,干涉仪的另一半——作为“粘珠”的反射镜如何悬挂则是最为严峻的挑战。

费曼那时候说得很简单:珠子和棍子之间可以“自由运动”,或者“稍微有点摩擦阻力”,便可以通过它们之间的相对运动和摩擦生热知道引力波带来了能量。他之所以能够如此轻松潇洒,是因为他是理论物理学家:他只需要嘴皮功夫的“假想实验”,不用去纠结背后的实际困难。

钓鱼的人把装上诱饵的鱼钩沉入水下时,他们看不见鱼儿的动静。于是他们在鱼线上拴上一个浮漂露在水面,在鱼线被拉扯时会抖动,告知渔翁有鱼咬钩了。费曼的珠子就如同这样一个浮漂,用来标识引力波的到来。

在鱼咬钩之前,水面风平浪静,浮漂随波荡漾,没有什么动静。鱼咬钩是一个剧烈的动作,非常容易辨别。费曼的珠子却恰恰相反。

无论有没有引力波,地球上的“珠子”都时刻会随着大到地震、小到附近有汽车来往、大风从坡上吹过等随机事件在“抖动”着。而引力波来到时,它的效果却微不足道,只是10^-22量级上的小微扰。这如同是在大鱼与鱼线激烈拼搏时观看浮漂的运动,试图从中辨识出平静水面的细微荡漾——还要再难上千亿倍。

当年韦伯正是因为没能完整地辨识、剔除环境影响才误报了对引力波的成功探测,因此陷入职业困境,近乎身败名裂。

韦斯、德瑞福、布拉金斯基等人是实验物理学家,他们不能像费曼那样大言不惭,而必须把假想变成现实。为了不重蹈韦伯的覆辙,他们就只能面对这个实际的挑战:如何设计好棍子与珠子之间既分离又耦合的关系,使得他们既能隔绝环境影响又能灵敏地感触到引力波那10⁻²²的微颤?

在各国的同行们都放弃了韦伯棒转向干涉仪之后,布拉金斯基在莫斯科大学还一直倾力于他自己设计的改进版韦伯棒。直到1980年代后期,他在访问加州理工学院时亲眼看到德瑞福在40米干涉仪上已经达到的灵敏度时才领悟到韦伯棒已经不再有竞争的资格。他回到莫斯科后就不由分说地宣布改弦更张,放弃韦伯棒而转为利用他们的经验协助索恩仔细检查、梳理干涉仪设计的诸种细节,发现了好几个当时尚未被察觉的环境影响源。好朋友索恩无比感激,赞誉布拉金斯基为“LIGO的良心”。

1991年,苏联在经历一系列动荡之后终于解体。其国民经济陷入崩溃,庞大的科学研究体系也随之分崩离析。学术界一片风声鹤唳,从一流的大师到博士后、研究生均树倒猢狲散,各显神通到西方自谋出路。索恩说服沃格特动用加州理工学院的资金为布拉金斯基实验室提供了一年的紧急援助,然后安排由美国私人的索罗斯6基金会接单,保证了这个团队没有溃散,成为LIGO在美国境外的成员。

对精密测量浸淫极深的布拉金斯基便领衔负责悬挂镜子。

在韦斯之前,两个苏联人以及韦伯和他的博士后伏华德都曾提出过用激光干涉仪探测引力波的想法,伏华德还制作过一个样机。但韦斯是第一个提出用悬挂起来的镜子——作为费曼的粘珠——来显示引力波。他的想法是基于悬摆的特性。

用一根细绳拴上一个重物吊着,就是一个悬摆。如果提着绳子的手慢慢地横向移动,重物会随着手平移。但是如果手是很快地左右晃动,下面的重物却只会轻微地抖动,并不完全跟随手的动作。这样悬摆就隔离了重物与手之间的运动。把干涉仪的镜子悬挂起来,镜子(珠子)与悬挂的支架(棍子)便有了分离。

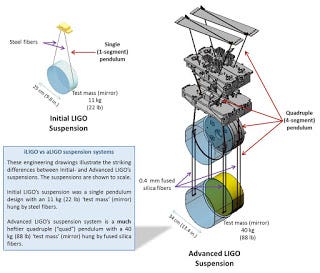

初期的干涉仪(iLIGO)便是这样一个简单的悬挂装置。那个镜子重11千克,用金属丝直接吊起。

悬摆的隔离效果与重物的重量有密切关系。下面挂的东西越重效果越好。而如果在已经悬吊着的重物之下再吊上另一个重物,则会有更明显的效果:如果中间的重物还会因手的动作而抖动的话,最下面的重物几乎毫无反应。

增强版干涉仪(aLIGO)在这些方面做了大幅度的改进:镜子变大了许多:直径34厘米,厚20厘米,重达40千克。除了增加稳定性之外,镜子——在干涉仪中也被称作实验质量7——越重,自身的惯性也越强,在激光照射下因为光子的动量而被推动的影响也越小。

新的镜子更是用多达四层的悬摆装置逐层悬挂,最底下直接吊着这个镜子的悬摆用的是直径只有0.4毫米的熔融石英8丝。这是所能找到的最纤细而又能够承重的“细绳”。

四级悬摆的结构不仅大大增强了对镜子与支架之间的运动耦合的隔绝,还提供了人为控制镜子位置的可能。这些悬架中植入了一些非常灵敏的控制设备,可以“反制”悬架本身的运动。无论是因为环境影响还是引力波,镜子的移动立即会被激光干涉信号探知。这个信号反馈进入控制电路,启动相应的电机,“第一时间”抵消干扰而保持镜子的位置不动。

这个利用负反馈保持镜子恒定的“主动隔离”9与我们日常能用到的消噪耳机是同一个原理。这样,镜子可以始终“锁定”10在同一个位置,正好满足德瑞福设计的法布里—珀罗谐振腔的要求:光源和镜子之间的距离保持恒定,也就是保持其中的激光处于谐振状态。而镜子的位置锁定后,它的“运动”可以通过记录反馈、控制电路中的电流而得知。

aLIGO的反射镜本身也是一整块非常纯的熔融石英。与金属或其它材料相比,这种玻璃的自身分子活性非常低,基本上没有热运动。无论是作为镜子还是细绳,都不会自己产生扰动、变形。

反射镜的表面涂有十几层专门为固体激光器的红外激光设计的薄膜。涂膜后的镜子表面光滑到纳米级,能够把到来的激光几乎全部反射回去。其实在这里,“几乎全部”是远远不够的。LIGO的反射镜达到的标准是每3百30万个光子中,只有一个光子会被镜子吸收,其余全被反射。

那么,那3百30万分之一的“幸运”光子被吸收是不是就可以被忽略了呢?非也。在10⁻²²的精度要求下,再细微的瑕疵也一个不能放过。反射镜吸收了光子的能量会造成表面的细微变形。于是,除了主激光之外,还专门设计了另外的二氧化碳激光以精确调制的光束同时照射反射镜其它部位,以保证反射镜受力、受热的均衡,不带来意外的惊讶。

类似的例子还有很多很多。真实落成的激光干涉仪虽然在架构上仍然与韦斯当年的设计草图基本一致,其实际的光路、控制电路等等却是远远复杂得多。这是一个集当代最新、最高级的精细技术之大成的杰作。

为了实现前所未有的灵敏度,LIGO的科学工匠们事无巨细、精益求精,已经是无所不用其极。

(待续)

Gary Sanders

analog circuit

argon ion

Nd:YAG

因为有宇宙射线和其它粒子的存在,太空并不是完全的真空。

George Soros

test mass

fused silica

active isolation

lock