捕捉引力波背后的故事(十一)

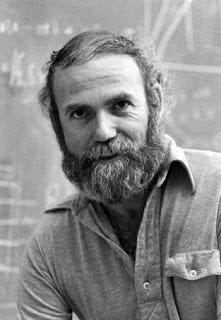

起死回生的接盘侠巴里什

1994年初,LIGO面临着生死存亡危机。韦斯、德瑞福、索恩组成的三驾马车早因为德瑞福被驱逐而散架,他们的车夫沃格特这时也被抛弃。虎视眈眈的国会正在寻找各种理由削减、甚至随时可能完全砍掉项目的预算。国家科学基金会则因为项目本身的管理混乱冻结了大部拨款。这一般就是他们资助的项目被判死刑之前奏,很少能有再度复活的先例。

加州理工学院自然不甘心。他们又一次需要找到一个足以力挽狂澜的领头人,而他们也再一次有着瞌睡遇见枕头的好运气:因为国会撤销了超级对撞机项目,大批高能物理的佼佼者突然失去了职业生机,正在茫然赋闲、另找出路。他们虽然专业上与引力波不那么搭界,却都是操持大科学、大项目的行家里手。而他们之中便有自己校内的巴里什1。

巴里什的祖父母辈都是从东欧逃到美国的犹太人,在美国中西部内布拉斯加州定居。他的父母都在那里出生、长大、相遇。母亲中学毕业时得到内布拉斯加大学录取和奖学金,可她保守的父母坚持家族传统禁止女性上大学。她后来离家出走,早早地结婚生子。巴里什的父亲则因为自己的父亲早逝,从中学起就不得不辍学养家。因此他们俩都没能受到大学教育,因为这番经历和犹太人传统,他们一直重视子女教育,将大学梦寄托在年幼的巴里什身上。

巴里什自己从小喜欢读小说,梦想的是成为一个伟大的作家。中学时读了经典小说《白鲸记》2后,他却被其中极其详尽地描述鲸鱼生理结构的长长一章内容给镇住了。由此他幡然醒悟:既然写小说也需要掌握这么多科学知识,那还不如干脆去学理工科。

巴里什八九岁时就随家庭离开了中西部,搬到加州洛杉矶,在阳光海滩边长大。这时他最希望的是能进附近的加州理工学院。不巧的是他中学是春季毕业,加州理工学院却只在秋季招收新生入学。他只好先去了位于伯克利的加州大学,打算在那里先混半年。不料他却又很快爱上了那个校园,打消了转学的念头。

他开始上的是比较实用、有职业前途的工科专业,但发现处处不如意:上绘图课因为没有一丝不苟而被责备、上化学课因为擦洗试管不够干净被扣分、上测绘课因为扛着怪怪的测量仪器满校园跑被嘲笑……终于,他受够了,稀里糊涂地找到了物理系,一个不需要整天“刷盘子、扛大活”的清净专业。

那是1950年代,劳伦斯3正在伯克利发明他的粒子回旋加速器。还是大学本科的巴里什喜欢没事就溜进他的实验室观察,自己学会了操作那个古怪的新大家伙。在他自己还没有完全弄明白怎么回事时,他参与设计、操作的加速器在1955年发现了“反质子”4,后来赢得1959年诺贝尔奖。

1957年巴里什大学毕业时,伯克利还有政策不招收本校毕业生上研究生,以避免所谓的“近亲繁殖”。他申请了加州理工学院,顺利被录取。不料伯克利这时变了卦,又决定要留下包括他在内的少数几个优秀学生。于是他再度舍弃加州理工学院,留在了伯克利。

他不是一个循规蹈矩的研究生。与本科时一样,他总是在回旋加速器实验室自己折腾,想独立做科研,甚至拒绝找教授做导师。系主任对他无可奈何,“自荐”当了他名义上的导师,签字认可他自行其是。

1962年巴里什获得了博士学位。为了不与新婚妻子分离,他继续留在伯克利做博士后,继续折腾他的加速器。加州理工学院一名年轻教授注意到他的才干,鼓动他加盟加州理工学院。巴里什对这所他两度擦肩而过的学校也依然一往情深,尤其觉得她注重于寻找年轻新人,给他们良好的环境让他们自由发展,不像东部传统名校只喜欢四处挖角、寻求已经事业有成的名人。于是他欣然应聘。到校后,他很快与那里的费曼成了非常好的朋友,两人经常在校园里一起吃午饭、神聊。从来没有什么导师的巴里什后来说费曼是对他人生、事业影响最大的人。

只是巴里什在加州理工学院校园内的时间并不太多,因为学校自己没有加速器。他只能穿梭于有加速器的国家实验室、大学之间,设计、实施自己的试验。随着加速器规模越做越大,他自然地成为与大科学同生共长的新一代物理学家。在其后他的职业生涯中,他在布鲁克海文、费米、斯坦福等实验室之间游刃有余,几乎在美国所有大型加速器上都做过不同课题的试验。

1960年代末,他与几个朋友合作在斯坦福直线加速器中心新落成的加速器上做了第一个试验。折腾了一阵后他觉得没有什么前途自己提前走人了。六个月后,剩下的三个合作者发现了质子内部的夸克结构,后来获得1990年诺贝尔奖。巴里什也因此成为他们终身的玩笑对象。

巴里什自己当然也没闲着。高能物理试验规模大、周期长。这个领域大多数物理学家倾其一生专研于某一两个课题,不断地精益求精。巴里什则有所不同。他兴趣广泛,经常打一枪换一个地方,研究领域包括首次通过中微子碰撞测量到“弱中性流”5、发现中微子存在质量和“振荡”的证据等等。此外,他还花了十多年时间寻找尚且不确定是否存在的“磁单极”6。

1990年代初,超级对撞机事业正是风生水起。这行业的物理学家除了在国会内外为预算拨款吵得不可开交外,他们内部还一直进行着与引力波项目非常类似的龙争虎斗,甚至也有着他们自己的“德瑞福”、“沃格特”——那就是大名鼎鼎的丁肇中7。

与德瑞福相似,丁肇中工作勤奋、精于创新,但同时也自以为是、专横跋扈,在同行之间口碑不佳,不被认为是一个具备团队精神的人。不同的是他早在1976年便因为发现“J/ψ介子”获得诺贝尔奖,因此享有着相当高的地位,不像德瑞福那样依然会受制于人。

超级对撞机选定了两个大实验项目,丁肇中负责其中之一。他提出一个7亿5千万美元的预算,并一再拒绝能源部将其缩减到5亿以下的要求。靠着他的名气和组织能力,丁肇中已经在中国、苏联和欧洲几国联系到合作伙伴,自认为可以自行解决短缺的资金,反对能源部插手干预。这个矛盾在审核过程中不断激化,最终导致丁肇中与能源部以及对撞机项目总主持人彻底闹翻,不欢而散。丁肇中自己全身而退,被遗弃的团队只好寻找一个能够收拾残局、挽救实验的能手,当时被选中的众望所归者便是巴里什。

巴里什很快整合了队伍,从头重新设计、计划,赢得了能源部、超级对撞机领导的认可,保住了这个重头项目。他也因此成为超级对撞机的主要领军人物之一。然而,就在他雄心勃勃准备甩开膀子大干一场时,超级对撞机突然被国会撤销,所有与之相关的项目便都嘎然而止。已经58岁的巴里什迷茫彷徨,只好收拾心情,准备再继续去寻找他的磁单极。

早在1976年索恩向加州理工学院提议开展引力波探测实验时,巴里什就是审查委员会的成员之一。在那之后,他一直作为同事远距离观望着这个项目的进展和混乱。

沃格特被基金会催促得焦头烂额时,还曾找过巴里什求教如何对付。巴里什向沃格特出示了他为自己的对撞机项目按部就班准备的各种材料和报告给沃格特做范本。不料沃格特只是扫了一遍后便嗤之以鼻,反过来教训巴里什不应该如此顺从官僚管理,浪费时间精力做这种没有意义的纸面文章。巴里什只得苦笑。

直到沃格特与基金会彻底闹翻后,加州理工学院临时组建了一个监督委员会处理后事。作为委员会成员,巴里什看到了基金会内部的同行评议报告,才开始深度了解这个项目内部的麻烦。这些报告的主调便是项目已经病入膏肓、无可救药,只能撤销了事。而这时,委员会也几乎一致地推荐、鼓动“赋闲”中的巴里什再一次扮演接盘侠,出马拯救LIGO。

巴里什对探测引力波这个课题本身很是憧憬。他知道,虽然在德瑞福、索恩、韦斯这些引力波领域的人看来,建造激光干涉仪极其复杂、工程浩大,在他这个习惯于在高能粒子试验中修建超大型设备、设计各种精准探测器的行家来说却还只是小巫见大巫,比超级对撞机的规模已经差了一大截子。如果召集起因为超级对撞机而“失业”的团队,他有把握承担这个项目,但问题在于他是否能够收拾起眼前已有的烂摊子。

稳重的巴里什提出给他一个月的时间做一个深度调查。他必须在确信自己能够促使项目成功的条件下才会同意接手。

可是,接下来的一个月里,他却是越来越郁闷。LIGO的问题比他想象的还更严重得多。因为沃格特对官僚的厌恶,他们几乎在1989年提交给基金会的那份申请后就再没有什么系统的文字材料。那之后的五年里,除了在国会争取到拨款,很难知道他们在技术上取得了什么进步。了解内情的是具体的工作人员。他们在经过了德瑞福、沃格特两次大动荡之后噤若寒蝉,各自将资料牢牢地锁在自己的文件柜里,对公开合作十分抵触。

一个月很快过去了,巴里什没能说服自己他能保证项目成功。但他已经没有更多的时间可以斟酌、彷徨,而同时探测引力波的魅力也越来越令他无力自拔。他只好退而求其次,说服自己也“没法证明这个项目就不可能成功”。于是,带着一丝盲目的乐观,他决定走马上任。

1994年2月,LIGO又有了新的主要负责人。

(待续)

Barry Barish

Moby-Dick

Ernest Lawrence

antiproton

weak neutral current

magnetic monopole

Samuel Ting