生命编码背后的故事(七十)

生命之谜

生命是什么?

第二次世界大战硝烟弥漫的1943年,理论物理学家薛定谔在偏安一隅的都柏林发出惊天一问。

伴随20世纪到来的量子力学已经硕果累累,为人类打开理解微观世界的窗口。在那场科学革命中叱咤风云的玻尔和薛定谔都敏锐地觉察到下一个突破的来临:在原子、分子层次寻觅生命行为的物理机制,解释困惑人类上千年的生命活力。

薛定谔将生命归结为“活细胞的物理问题”。细胞之“活”——自主地代谢、分裂——是一切生命行为的基础。他借助德尔布吕克的创见指出那是因为细胞的染色体内某种非周期性晶体中储存有编码脚本,在指导细胞的运转。阅读这个生命的设计蓝图,就能明白同样的一个受精卵细胞如何知道自己应该发育成一只黑公鸡、一株杜鹃花,还是一位亭亭玉立的少女。

无独有偶,同为量子力学弄潮儿的数学家冯·诺伊曼1也在那个战争年代思考生命的奥秘。他借用自己正在创建的计算机技术将生命的运作区分为“硬件”和“软件”两大部分。细胞及其中的蛋白质属于硬件,负责维持生命的代谢。深藏不露的编码则是操纵这些功能的指导性软件。冯·诺伊曼为此设计“元胞自动机”(cellular automaton)程序,成为用计算机抽象地模拟生命的复制和自主性的第一人。

大战之后,薛定谔犀利的目光和睿智的言辞如同昂扬的集结号,激励从威尔金斯、克里克到沃森、雅各布的青年物理学家和生物学家投身这个新战场。十年后,德尔布吕克和薛定谔预言的生命编码在DNA双螺旋结构中冉冉浮现。诠释生命的分子生物学应运而生。

也是在那个激动人心的1950年代,美国两位科学家将一个没有受过精的青蛙卵细胞的细胞核抽空,植入另一个青蛙胚胎细胞的细胞核物质。被如此偷梁换柱后的细胞也像受精卵一样发育成活生生的蝌蚪,真切地显示细胞核中生命编码的效用:只要有合适的硬件——细胞环境——作为系统软件的编码即使鸠占鹊巢也足以开启生命历程。

几年后,牛津大学研究生格登(John Gurdon)更进一步。他在青蛙卵细胞“鹊巢”里注入来自成年青蛙普通体细胞的细胞核物质,也成功培育出下一代的蝌蚪。

胚胎细胞是含苞欲放的新生命,带有来自父母双方的基因。体细胞不参与生殖过程,只有自身的基因。格登的培养皿中诞生的蝌蚪是名副其实的“单亲婴儿”,其DNA全部来自那只成年青蛙。以遗传角度,那是后者的忠实复制件,亦即克隆。

生命的克隆在植物界很常见。土豆埋在地下会发芽,柳树枝插入土中也能生长。这些都是无须花粉传递、受精的“无性繁殖”,其后代均为上一代的克隆。孟德尔通过豌豆杂交发现遗传定律后却在山柳菊的重复实验中惨遭失败,就是因为他不知道山柳菊经常无性繁殖,严重干扰他的数据统计。

微生物世界的细菌更是直接以细胞分裂方式无性繁殖,每个细菌都是上一代的克隆。但在生命从简单走向复杂的进化历程中,具备多样性优势的有性繁殖渐占上风。虽然有些鱼、爬虫或鸟类在一定条件下也能够无性繁殖,那只是甚为少见的例外。格登在动物世界的人为克隆更生动地展现细胞核内生命编码之软件与细胞环境之硬件的分离以及配合模式,打开窥探生命遗传的又一个窗口。

1996年,一只被命名为“多莉”(Dolly)的克隆羊在苏格兰诞生。那是第一个被克隆的哺乳动物,距离人类克隆不过一步之遥。

格登在2012年荣获诺贝尔生理学或医学奖,与发现让普通细胞逆龄转变为诱导性多能干细胞的山中伸弥共享殊荣。

薛定谔一览生命编码的遗愿在21世纪初随着人类基因组的完整测序得以实现。这部由A、C、G、T四个“字母”写就的鸿篇巨著洋洋洒洒,总数多达30亿的字母中蕴藏着人类受精卵如何长成亭亭玉立少女的神奇。生物学家曾经兴致勃勃地猜测、估算这个基因组会展示多么丰富的精巧设计。人体的几十万亿细胞至少可分为200多各司其职的种类。皮肤细胞与骨细胞的组成与运作皆迥然相异。每一种细胞都需要专门的设计蓝图和运行指南。

然而,他们都无比惊异地失望了。人类基因组并非一目了然的设计蓝图,更与条理清晰的运行指南相差甚远。那是一个凌乱不堪、重复累赘甚至错误百出的脚本或软件,让所有人眼镜大跌。

最不可思议的是人类基因组中只有两万多个基因,与身长不过一毫米的秀丽隐杆线虫不相上下。那个渺小的蠕虫总共仅有600个细胞,从事着远比人类简单的生命活动。它们的DNA只有9700万碱基对,差不多刚够编码两万来个基因。而坐拥30亿碱基对的人类在基因数目上却也只能与之平起平坐。那是因为人类基因组中的碱基对也不过6000万参与编码蛋白质。其余高达98%的碱基对无所事事,属于“垃圾DNA”。

薛定谔在憧憬人类通过发现、阅读并理解生命编码领略生命之真谛的前景时,应该不曾料到现实的编码居然如此杂乱无章、充斥“垃圾”。

曾经对物理学家薛定谔的夸夸其谈深不以为然的化学家鲍林眼光独到。他意识到生命编码本身也是几十亿年进化的结晶,其中囊括从最原始的RNA、病毒、细菌及至人类与其它生物无数共同祖先的遗传累积。这一切生命痕迹有些为人类所用(例如成为细胞质中线粒体的古菌基因),但绝大多数早已失去原有功能,沦为寄宿在人类DNA中的“化石”。进化的征途崎岖坎坷。今日人类拥有的一团乱麻式DNA正是这个经历的真实记录,与当年佩利牧师想象的心灵手巧钟表匠之杰作天差地别。正如智慧人类可以借助垃圾DNA追本渊源,生命编码本身正是进化论的鲜明写照。

然而大量垃圾DNA的存在仍然令人难以置信。生物体的发育和运作依赖于细胞的持续分裂。细胞每次分裂必须忠实地复制其中一切,尤其是细胞核里的染色体和DNA。这个繁复的操作需要大量的材料和能量。将98%的宝贵资源消耗在复制“垃圾”上显然不会在生存竞争中占优势。优胜劣汰的进化是一个非常苛刻的筛选机制,少有宽容余地。如果持续地复制、保存垃圾DNA只是无谓的巨大浪费,很难想象它们能延续至今。仿佛德国哲学家黑格尔(Georg Hegel)的名言,历经几十亿年进化挑选后依然存在的必为合理的。垃圾DNA应该不是百无一用。

举足轻重的生命编码相当脆弱,时刻处于威胁之中。每一次复制都可能伴随着严重乃至致命的差错。来自环境中的辐射和有害物质也随时会导致变异。这些随机的突变在整个DNA长链中大致以同样的几率随处发生,出现在98%垃圾DNA中的机会远大于那区区2%的基因。这样,滥竽充数的垃圾DNA为宝贵的基因提供保护伞,稀释真正基因突变的可能性。确实,人类DNA中的突变绝大多数发生在无关紧要的垃圾DNA里,对人体的健康或生命没有威胁。由此而来的RFLP分子标记和“指纹”还为追踪遗传病和血缘传承提供难得的便利。只是这个保护伞的代价过于高昂。

进化是一个适者生存的过滤器。为了更能适应环境,生物的物种逐渐从低级走向高级,从简单走向复杂。但无论从数量还是内容,人类的基因编码与秀丽隐杆线虫均高度相似,从中看不出二者在生命复杂性上的差别。

能反映人类复杂性的恰恰是那30亿碱基对的庞大DNA,远胜于秀丽隐杆线虫的9000多万。最低级、简单的生物是单细胞的细菌,其基因组短小精悍没有垃圾。其它生物的基因组都或多或少地混杂有垃圾DNA,其份量与复杂性正相关。那也是生物DNA中唯一能够凸显生物体复杂性的量度。人类以其98%独占鳌头,无愧于地球上唯一智慧生物的地位。

人与虫豸的区别不在基因,倒在于垃圾DNA。

垃圾DNA在人类DNA长链中的存在分散无序,很多是直接夹杂在基因序列(外显子)之中的内含子,必须在转录RNA时予以清除。由此而来的“选择性剪接”使得同一个基因可以制造出多种不同的蛋白质,打破“一个基因一个酶”的限制。于是人类虽然只有与秀丽隐杆线虫相近数量的基因,却拥有着数倍种类的蛋白质。一颗受精卵之所以能发育成亭亭玉立的少女,没有直接参与蛋白质编码的垃圾DNA功不可没。

细胞是生命的硬件。蛋白质在这个繁忙而有条不紊的工厂中承担着发电机、发动机、齿轮、传感器、刹车等各部主要角色。克里克将生命编码由DNA、RNA到蛋白质的信息传递称作“中心法则”可谓名副其实。那是计算机中系统软件控制硬件工作的核心体制。但同时,DNA中的碱基序列也只在直接编码蛋白质时才被认作有价值的基因,其它所有碱基对都被归为毫无用处的垃圾。其实不然。

细胞工厂时常需要改变运转模式,开始、继续或停止生产某些类型的蛋白质。雅各布和莫诺发现这个调控机制依赖DNA中的基因簇开关。那也是DNA中的碱基序列,以是否有蛋白质分子与之结合为打开、关闭的机制。作为开关的碱基序列不编码蛋白质,也属于垃圾DNA。但它们保证基因调控的得心应手,作用非同小可。

每根染色体中有一条碱基对长链,两端各有特别的碱基序列充当“端粒”(telomere),像是鞋带的金属头。它们防止细胞在修复偶然断裂的碱基长链时不至于误将好好的端点当作断裂处。端粒也还有一个奇特之处:它们的长度随细胞分裂的复制逐步变短。一旦达到极限值时细胞即停止分裂,进入濒临死亡的“衰老”(senescence)状态。这样的情形出现在肺部或造血细胞中时会分别引发“肺纤维化”(pulmonary fibrosis)和“再生障碍性贫血”(aplastic anemia)等病症。端粒的长度控制着细胞的持续分裂,因而也可能与生物体的寿命息息相关。

染色体中间也有类似的特殊碱基对序列:“着丝粒”(centromere)。细胞复制染色体时,被复制的染色体和正在组装的复制件会以着丝粒相连,便于复制的持续进行。大功告成后,新老染色体彼此分离,各自的着丝粒又成为担任搬运工的蛋白质可以衔接的“把手”。这样,蛋白质可以方便地将两根染色体分别拉到细胞两端,为随后的细胞分裂做好准备。

正是端粒、着丝粒这样的“垃圾”在保障着细胞分裂和DNA复制的完整和有序。

还有一些DNA的碱基序列与基因一样转录为RNA,但不再继续翻译成蛋白质。它们产生的RNA分子直接参与细胞工厂的运作,比如担当基因调控要角的微小RNA。只是因为它们没有产生蛋白质,这些碱基序列也都被划归为“垃圾”。

其实,DNA中有相当一部分碱基序列并不依照中心法则通过产生蛋白质发挥作用。人体内有很多功能完全依赖不产生蛋白质的垃圾DNA,例如里昂最早发现的X染色体去活化。在实验室里,某一段垃圾DNA被修改的老鼠会长出过长的脊椎和过多的肋骨,表明该垃圾DNA负责的基因调控出现了异常。这样的垃圾DNA也是生命编码的一部分,发生突变时同样会导致遗传疾病和生命威胁。

2012年的一次国际合作赫然发现高达80%的垃圾DNA在人体中有着实在的功能,绝非垃圾。这个数字颇有争议,但垃圾DNA的作用已不再被怀疑。由于没有相应的蛋白质分子可供观察和试验,垃圾DNA的贡献很难准确地辨别和认定。面对人类基因组中这98%的隐秘,生物学家意外地体会到同时代天文学家的尴尬。自1970年代开始,天文学家在仰望星空时很不情愿地意识到宇宙之浩瀚远远超越已有的认知。多达96%的宇宙由人类几乎一无所知的“暗物质”(dark matter)和“暗能量”(dark energy)组成。它们左右着宇宙的运行和未来。2生物学家面对的情形略有不同。他们可以清楚地看到垃圾DNA碱基序列的每一个字母,但无法全面掌握个中含义。

同时,人类的垃圾DNA又是如此醒目,这个生命领域的“暗物质”里也许藏匿着人性——人类之所以为人类——的秘密。

生命是什么?人类阅读、理解生命编码的征途依然任重道远。

雪莱夫人在1816年创作《弗兰肯斯坦》时,生命是一个匪夷所思的奇迹。书中的弗兰肯斯坦医生收集去世不久的人体头颅、躯干、手脚等部件,缝合成一个不同寻常的巨人。然后,他用电击和神药将这个身躯激活,为人类带来流传至今的恶魔形象。

那年代没有冯·诺伊曼的硬件、软件之分,更没有生命编码的概念。雪莱夫人只能语焉不详地为一个无生命的躯体赋予生命之活力。《弗兰肯斯坦》首开先河之后,类似的“科学狂人”经久不衰,起死回生也一直是比点石成金更为引人入胜的魔法。一代又一代的作者与时俱进地以各种艺术手法幻想生命活力的凭空出现。

现实世界的科学家也没有置身事外。

在《弗兰肯斯坦》问世后的几十年里,贝采利乌斯、李比希、拉瓦锡等人逐渐认识到与生命相关的有机化学与相对简单的无机化学之天壤之别。由日常的无机物合成有机化合物也成为19世纪化学家孜孜以求的挑战。那是巧夺天工创造生命活力的第一步。只是诸如蛋白质的有机分子实在过于庞大复杂,他们只能望之兴叹。

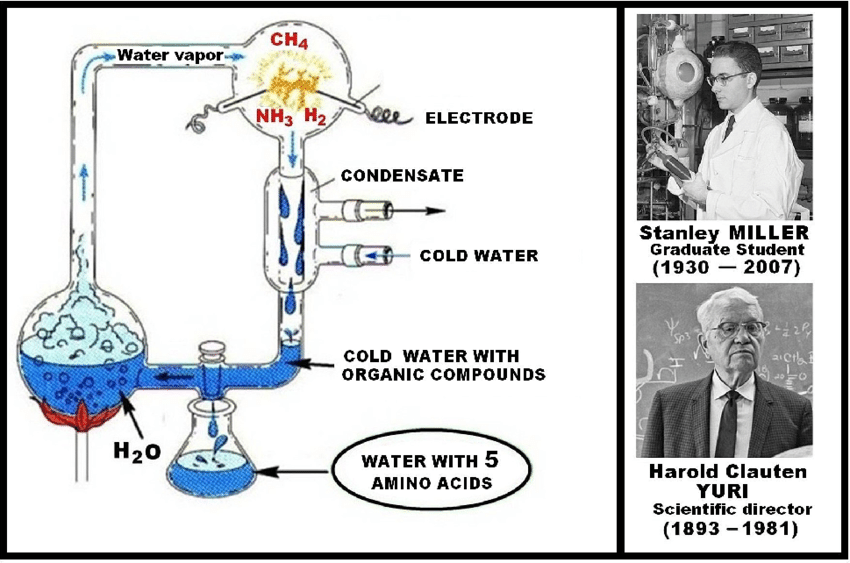

1953年5月,美国一位名为米勒(Stanley Miller)的研究生在导师、1934年诺贝尔化学家获得者尤里(Harold Urey)的指导下终于有所突破。他们在试瓶里装上水、甲烷(methane)、氨(ammonia)和氢气,在加热的同时还在试瓶中制造火花放电。这绝对是一个可以与电影里科学狂人相媲美的场景。米勒和尤里大有斩获,在试瓶中发现多种氨基酸分子的出现。他们模拟的是电闪雷鸣的早期地球海洋环境,证明那几种极简单的化合物能够在适当条件下自发合成复杂的氨基酸——生命最基本单元蛋白质的组成成分。

也是在那年,DNA分子的双螺旋结构和其中的生命编码大白天下。克里克指出最早的生命体不应该是需要与DNA和RNA同时出现、依照中心法则繁复运作的蛋白质,而更可能是既可以储存生命编码又能够承担蛋白质催化功能的原初RNA分子。仿照米勒和尤里设计的后续试验也成功地促使简单分子合成RNA,显示最初的生命,即作为单数的物种之起源,完全可以是自然的造化,无需上帝之手3。

生命是什么?

曾经在人类基因组测序中一马当先的文特尔也在21世纪初直面这一诘问。

还在那场测序竞赛如火如荼的1990年代中期,文特尔和史密斯以独到的“霰弹枪测序法”率先完成流感嗜血杆菌基因组183万碱基对的测序。在向规模更大的果蝇和人类基因组进军的同时,他们也分兵“南下”,为一种叫做“生殖支原体”(Mycoplasma genitalium)的细菌测序。那是寄生于人类生殖道中的一种细菌,其基因组只有58万碱基对,不及流感嗜血杆菌的三分之一。在那个冲击人类基因组测序竞赛如火如荼的时刻,他们似乎没有理由为这么一个小细菌浪费时间和资源。

不过生殖支原体也有其特别之处。它们只有517个基因,是已知拥有最少基因的细菌,可称为最简单的自主生命体。虽然其中没有垃圾DNA,这些基因也不一定都是生命所必需。文特尔和史密斯好奇的便是真实的极限所在,即自主生命体所需的最少基因数目和种类。测序完成后,他们又用基因技术逐个破坏生殖支原体的基因,观察该细菌还能不能继续生存。果然,他们看到生殖支原体的基因只有约一半属于必不可少。

二十年后,采用更先进CRISPR基因编辑技术的重复试验表明人类细胞所需的最少基因也不过两千个左右,仅为人类基因数目的十分之一。

在已有的基因中实施排除法不是确定生命必需基因的可靠方式。更令人信服的办法是反过来,从无到有地一个个选取、添加基因,直到它们能够指导细胞工厂正常运行和分裂繁殖。文特尔和史密斯在完成人类基因组测序的壮举后急流勇退,创办“合成基因组学公司”4专攻基因组的人工合成。2010年,他们将一段自行设计、编码并合成的碱基序列通过克隆技术植入被腾空的细胞核,欣慰地看到该细胞被激活,与自然界细菌毫无二致地分裂、繁殖。

细胞核被抽空后的细胞没有生命,与弗兰肯斯坦医生缝制的躯体差别不大。文特尔的创举相当于在毫无生机的计算机硬件中设置系统软件,使之启动运行。他真实地完成雪莱夫人及其他科幻作家无法具体描述的关键步骤:为空洞的躯壳(细胞)添加生命的活力,实现起死回生。

人造细菌、人造生命的出现当即引起舆论轰动。文特尔使用的是自然界现成的细胞,并非人造。他们的人工碱基序列也是在已有细菌基因组基础上的再创造。如此而来的细菌是否真正的人造生命颇有争议。不过显而易见,“生命是什么?”已经不再是一个抽象的思辩。

文特尔有着更为实在的动机。他把这个新技术命名为“合成生物学”(synthetic biology)。人类有希望据此设计特别的基因,合成出可以消化石油、塑料等污染物的细菌,帮助净化环境。同样,人工设计的细菌也可能在不久的将来为人类制造新型的食物、药品及燃料,根本性地改变地球环境。合成基因组学公司在2021年正式更名为“维里多斯”5。这个新名称来自拉丁语的“绿色”6,象征着该公司走向环境工业的志向。

人工的合成也不止于DNA。作为生命的基本元件,自然界的蛋白质千变万化,但也都是20种氨基酸分子的排列组合。化学家现在已经能够合成自然界不存在的新氨基酸,扩充生命编码中的密码子“词汇量”,丰富生命的“硬件”。甚至,科学家也在探讨用物理、化学性质相近的硅原子取代在有机化合物中作为不可或缺“脊梁”的碳原子,实现“硅基生命”的可能性。在优化系统软件的同时,人类也在试图更新生命的硬件。

千百年来,人类一直在地球生物界的生存竞争中越俎代庖地扮演着“天择”角色,以自己的喜好和福祉为目的选种育种、杂交。伴随着生命编码的发现、阅读、修改和创作,人类干预生物进化的技能突飞猛进,有了转基因和基因编辑的新工具。合成生物学无疑是人类改造自然、改造生命的又一个里程碑。在地球面临着诸如气候变暖等历史未有的新挑战之际,包括人类自身在内的生物界可能需要大踏步地加快进化,以适应急剧变化中的环境。在这里,合成生物学大有可为。

从克隆到设计生命,科学狂人已不再只是幻想艺术中的角色。正如沃森所言:“如果科学家不扮演上帝,谁会?”

生命是什么?

薛定谔提出这个问题时充满期待。他和玻尔都认为生命是一个独特的自然现象,超越已有的科学知识。发现并阅读生命的编码脚本应该会为人类带来崭新的科学。这个期盼已经落空。活细胞中的生命以基于量子力学的化学键和氢键形式运作,并不需要额外的生命活力。生命其实是如此地繁复而又简洁。

但即使在人类能够阅读、理解并改写、设计生命编码的今天,薛定谔的问题仍然没有明确的答案。英国著名作家道金斯(Richard Dawkins)认为生命在于基因的生存和传播。所有的生物包括人类不过只是基因的载体,亦即无关紧要的硬件。7生命则是DNA中存储的信息,像冯·诺伊曼设计的程序那样在永恒地自行复制着。

但在地球上五彩缤纷的生物世界中,只有智慧的人类有能力觉察生命信息的存在,发出“生命是什么”的天问。通过生命编码,他们认识生命运作和传继的途径。通过生命编码,他们找到从遗传病、冠状病毒到癌症等顽疾的根源及应对措施。通过生命编码,他们回首远古,探得物种的起源及生命和自身的来历。通过生命编码,他们正由改造自然、改造生命、改造自己走向创造新的生命。

然而,生命是什么?地球上为何有如此生机勃勃的生命?人类为什么会思考、会发出这亘古之问?生命的编码却没有提供现成的答案。

(完)

地球上生命的起源目前还没有定论。在自然发生之外还存在随陨石来自天外的可能性。

Synthetic Genomics Inc.

Viridos

viridis

道金斯所指的基因不限于编码蛋白质的基因,也包括能左右生命活动和遗传的垃圾DNA和表观遗传成分。

弗兰肯斯坦的那个巨人原本是高大英俊的,电击后才变狰狞