生命编码背后的故事(圩四)

双姝合璧

第一次知道基因时,杜德娜刚刚上初中。

她出生于1964年,在美国首都华盛顿度过无忧无虑的童年。然而七岁时,父亲找到新工作,举家搬迁到位于太平洋中央的夏威夷群岛中因火山著名的“大岛”1。身材高挑、金发碧眼白皮肤的杜德娜猛然发现自己在这个以波利尼西亚人(Polynesian)和其他亚洲人为主的海岛上属于稀罕的少数民族,被当地孩子贬称为“老外”2而饱受讥笑嘲讽。她只好埋头于书本,间或在岛上独自搜寻有趣的小生物。她注意到有的草叶被手指碰上时会害羞般地卷曲,生存在火山石中的一些蜘蛛居然没有眼睛。

父亲是当地大学的文学教授,每个周末会从图书馆借出一大摞书。他时常也为正在长大的女儿带上一两本,尤其是她喜爱的侦探小说。大约12岁时,杜德娜放学回家看到自己床上有一本已经被翻阅得很陈旧的小册子。书的标题很奇怪,叫做《双螺旋》。她猜想那又是父亲为她挑选的侦探小说,过了几天才开始阅读。很快,她被作者的生花妙笔吸引,竟没意识到这本书属于完全不同的题材。沃森活灵活现地描写他和克里克如何一点点地搜集证据、疑点和线索,然后又怎么一步步地依据科学知识和逻辑推理最终拼凑出DNA的双螺旋结构的过程实在远比她读过的破案传奇更为精彩。

杜德娜也为书中出现的富兰克林着迷。那时她已经听说过鼎鼎大名的居里夫人,但《双螺旋》中栩栩如生的富兰克林更为真实、贴近。年幼的杜德娜没有顾及沃森行文中对“罗茜”的偏见和不公正,她只为这个重大发现之中有这样一位在实验室里摸爬滚打的女性而欢欣鼓舞,从此相信女孩子长大也能够成为优秀的科学家。

也正是通过沃森讲述的这个侦探故事,杜德娜认识了DNA和基因。这些在《双螺旋》中以举重若轻笔调出现的概念让她领悟到含羞草和没有眼睛的蜘蛛背后都有着更深层的科学解释。

十年后,杜德娜已经是哈佛大学的研究生。那时,人类基因组计划刚刚起步。沃森当年描绘的双螺旋即将展现出其中30亿个碱基对的细节,又一个以基因为中心的生物学新时代指日可待。杜德娜所在的分子生物学系里有曾经师从DNA测序先驱吴瑞的绍斯塔克(Jack Szostak)教授。他年轻有为,正是人类基因组计划中最得力的干将之一。3正逢天时地利的杜德娜满怀期待地选择绍斯塔克作为导师。不料,绍斯塔克却表明他已经告别DNA。他解释说自己在学术研究上有一个座右铭:“永远不要做已经有另外一千人正在做着的事情”4。在那个1986年,DNA正是如此地炙手可热。

绍斯塔克也不需要费心寻觅下一个研究对象。在备受瞩目的脱氧核糖核酸背后,它的小兄弟核糖核酸(RNA)一直落寞孤寂,几乎无人问津。

在克里克奠定的“DNA --> RNA --> 蛋白质”中心法则里,存储生命编码的DNA和在生命过程中负责实际运作的蛋白质引人注目,都是20世纪分子生物学家孜孜以求的研究对象。相比之下,RNA只是生命编码的转录和翻译过程中临时性的信使,似乎可有可无。而DNA的碱基序列中存在的大量“垃圾”在转录成前体mRNA之后还需要通过RNA剪切清除才能成为实际生产蛋白质的成熟mRNA,更显得多此一举。

克里克猜想这个繁琐的“设计”其实来自进化的偶然。DNA那精巧的双螺旋结构固然便利于复制生命编码,具体的复制操作却必须有种类繁多的酶帮忙。作为蛋白质,酶的出现又完全依赖于DNA中编码的指导。于是,DNA和蛋白质在生命出现时孰先孰后是一个先有鸡还是先有蛋的怪圈。克里克猜想在生命起源之初既没有DNA也没有蛋白质,只有结构相对简单的RNA。这个小巧灵活的分子既能以碱基序列储存生命编码,还可以自己承担起酶的催化剂角色,无需外来协助地自我复制。因此,RNA分子可能是最早的生命体:达尔文生命之树的根。

那时,化学家切赫(Thomas Cech)和奥特曼(Sidney Altman)在研究前体mRNA清除滥竽充数内含子的剪切过程时观察到某些mRNA的确可以独立完成这个复杂的化学反应,无需酶的辅助。他们为这样的RNA生造一个名字:“核酶”(ribozyme),即核酸与酶的融合。两人很快因这个发现赢得1989年的诺贝尔化学奖。

虽然十分意外,杜德娜听了这番解释后为绍斯塔克不墨守成规、挑战大课题的魄力倾倒。她随即成为绍斯塔克实验室里第一位主攻RNA的研究生。

绍斯塔克为杜德娜布置的博士论文课题是切赫和奥特曼成果的自然延伸:既然核酶可以既是核酸又是酶,靠自己完成内含子的切除,它们是否也能如克里克预测那样以一己之力自我复制?在绍斯塔克的指导下,杜德娜用化学手段改造已有的核酶分子,证实它们的确有自我复制的能力。凭借这一成就,她在1989年顺利获得博士学位。

但杜德娜在研究生期间最为难忘的还是一次受邀参加久负盛名的冷泉港实验室夏季会议的机会。收到沃森签名的邀请信时她激动不已,特意将信件裱上镜框留作纪念。当她走上讲台时,白发苍苍的沃森依惯例在前排正襟危坐,让杜德娜不由得手心冒汗。好在她新颖的实验设计和讲解赢得少年时偶像及其他在座专家们的一致首肯和鼓励。

虽然切赫、奥特曼和杜德娜的实验证明RNA分子能够自行完成剪切内含子和自我复制,他们都还无法解释那些分子是如何完成这些高难度动作的。博士毕业后的杜德娜已经为RNA着迷。她准备进一步揭开这个奥秘。为这个目的,她必须弄清楚核酶分子的具体结构。

早在20世纪初,中国的吴宪和美国的鲍林等人认识到生物大分子的物理、化学性质不只取决于它们内在的原子组成,更重要的还是它们的外在几何形状。蛋白质的氨基酸长链折叠出五花八门的外形,以“一把钥匙开一把锁”的方式担当起不同的生物学功能。而当沃森和克里克构造出以碱基对为阶梯的双螺旋时,DNA分子如何储存、复制生命编码的奥秘立即不言自明。因此,20世纪化学家和生物学家不遗余力地破解生物大分子的结构,催生出“结构生物学”(structural biology)。鲍林的蛋白质α螺旋和β折叠与沃森和克里克的DNA双螺旋无疑标志着这一学科分支的巅峰之作。

在DNA的双螺旋大功告成后,沃森也曾希望一鼓作气地解析RNA分子的结构。但他大大地低估了困难,终因无法得到高质量的RNA晶体无功而返。RNA分子由DNA转录而来。除了DNA中的胸腺嘧啶(T)被置换为尿嘧啶(U),RNA分子可以看作是DNA双螺旋中一条单链的简单复制。但一个RNA分子通常只带有单个的基因,相对而言非常短小。因为不具备碱基对氢键的约束,这样的单链不稳定,非常容易分解。故而RNA在生命过程中只能作为暂时的中介。短小的单链分子在结构上也灵活多变,以至于沃森怀疑大部分RNA分子其实没有确定的形状。

当杜德娜博士毕业后走进结构生物学时,RNA的分子结构依然没有进展。她选择前往科罗拉多大学做博士后。那里的切赫也是结构生物学家,实验室里有探测分子结构的X射线衍射设备。沿着当年鲍林开拓的路径,杜德娜的目标是同样地确定RNA分子中每一个原子的位置和它们之间每一个化学键的长度、角度,描绘出分子的三维形状。纵然是作为导师的切赫也信心不大,半开玩笑地声称如果他们以这个课题向国立卫生研究院申请资助,一定会被那里的人笑死。

杜德娜没有犹豫。她像过去在《双螺旋》中读过的富兰克林一样在实验室里一丝不苟地准备核酶分子晶体,进行X射线衍射实验。她也很快遭遇与沃森同样的难题。RNA分子非常难于结晶。即使千辛万苦地制备出比较理想的晶体,它们在X射线的轰击下即刻分崩离析,无法拍出清晰的照片。但在新时代,她不再像当年女前辈那样地孤军奋战。正在科罗拉多大学访问的一位教授听说她的困难后立即献计献策。他在耶鲁大学的实验室正在尝试用液态氮将样品冷冻到极低的温度,5有助于保持晶体稳定。杜德娜在教授的安排下远赴耶鲁取经,在掌握这个新技术后成功排除实验中的最大障碍。

五年后,杜德娜终于完成这个被认作不可能的实验,让人们第一次看清楚核酶分子的三维结构和形状。她由此成为自己书写的侦探故事中的主角,以费尽心力发现的线索令人信服地揭示核酶分子如何依靠自己完成复制和剪除内含子的操作,破解一宗困惑分子生物学家几十年的疑案。

那时她已经成为耶鲁大学的助理教授,并被公认为学术界冉冉上升的一颗新星。2002年时,她又在各所名牌大学竞相争聘中选择地处西海岸的伯克利。那里学术环境优越,校园里有强大的粒子加速器,可以为她的结构生物学实验提供高能量的X射线。当然,伯克利也与夏威夷相近,便于她时常回家探亲。

在伯克利,她的兴趣转移到新发现的RNA干扰现象:细胞中的一些酶会剪切从细胞核内出来的RNA,“干扰”该信使携带基因的作用。杜德娜故伎重演,利用伯克利独有的条件以X射线衍射实验解析出实施干扰的一种酶的分子结构。又一次,分子的三维形状清晰地展现其功能。这种酶不仅有“剪刀”,还有“钳子”。它们能像木匠一样先夹住目标RNA分子,将其固定之后进行精准的“测量”后再施行剪切。如果改变该分子的某个特定部分,就能让它转为切割不同的RNA。杜德娜在论文中指出也许这才是最能激动人心的发现:RNA干扰或许可以成为一种由人操纵改变基因作用的工具。

她没能预料到这篇论文对自己的科研生涯另有决定性的影响。也在伯克利的同行班菲尔德正是在用谷歌搜索时看到这篇论文来邀请她合作。杜德娜因而得知细菌奇妙的免疫系统:CRISPR。

杜德娜在伯克利听班菲尔德讲解CRISPR时,法国细菌学家沙尔庞捷(Emmanuelle Charpentier)刚刚来到奥地利的维也纳大学,继续她的流浪生涯。

1968年底出生的沙尔庞捷在巴黎郊区长大。小时候,父亲经常带她去公园游玩,不厌其烦地教授各种花花草草的拉丁学名。也是12岁时,她在走过巴黎的巴斯德研究所时骄傲地向母亲宣布将来要进入这个名闻遐迩的科学殿堂。整整十年后,大学毕业的沙尔庞捷如愿以偿地成为巴斯德研究所的研究生。不过她也一直没有放弃另一个从小培养的爱好,坚持研习钢琴和芭蕾舞。如果不是因为身材偏矮和右腿韧带问题,芭蕾舞很可能是她的职业选择。

对科学的追求最终超越艺术。1995年博士毕业后,沙尔庞捷远渡美国深造。她的第一站是当年利文和艾弗里研究肺炎病菌的洛克菲勒医学研究所,那时已经扩展成为洛克菲勒大学。不过甫一抵达,沙尔庞捷就跟随导师迁往外地。在那之后的六年里,她颠沛流离,先后在好几所大学和研究所中从事博士后研究,逐渐成为一位专长于经常搅害人类的“肺炎链球菌”(Streptococcus pneumoniae)和“化脓性链球菌”(Streptococcus pyogenes)的细菌学家。

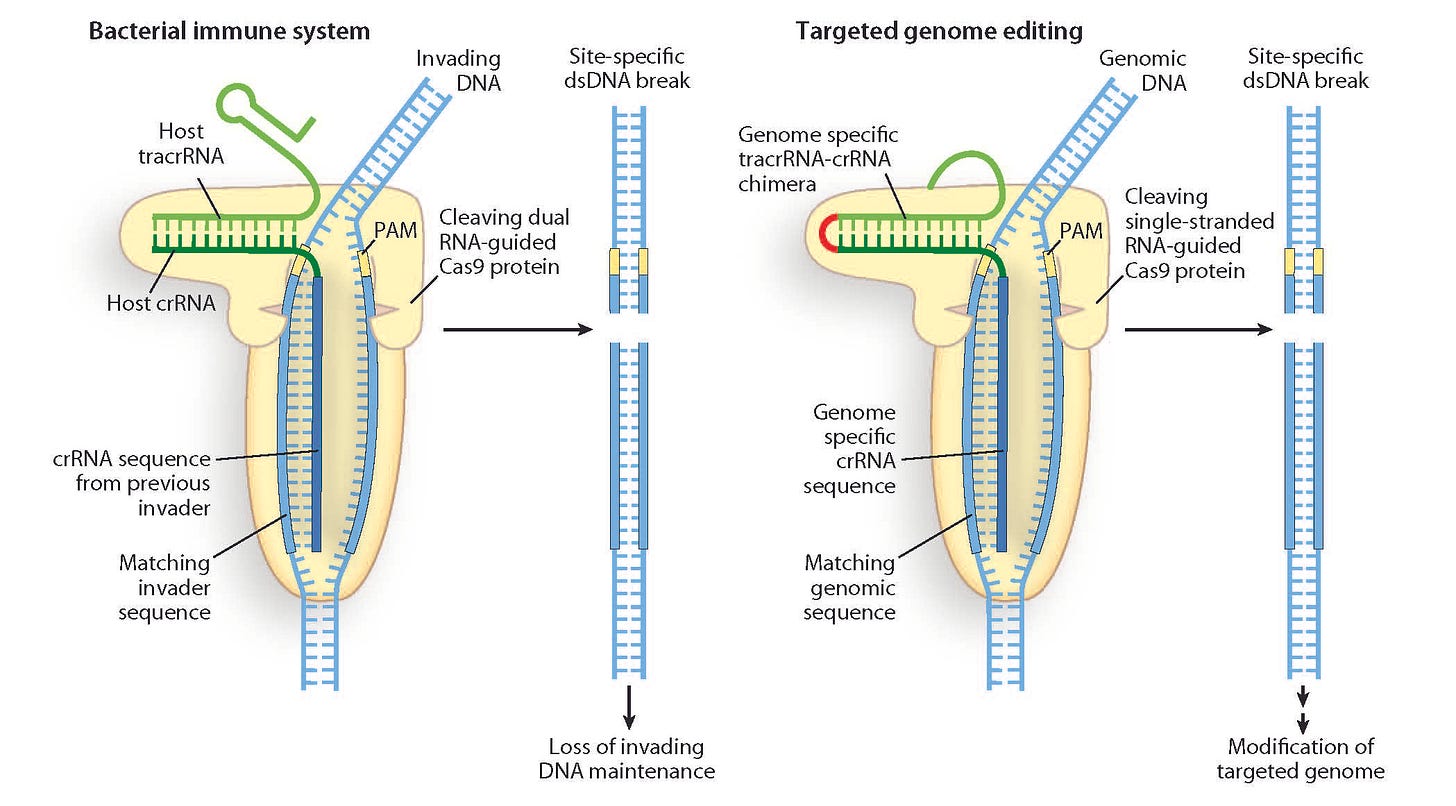

终于学成归国时,沙尔庞捷却没能在巴斯德研究所或其它科研单位谋得职位。只有维也纳大学为她提供一个临时位置。那里刚刚成立一个新的实验室,以曾经在剑桥卡文迪许实验室成功解析血红蛋白结构的奥地利人佩鲁茨命名。那正是CRISPR在微生物学界异军突起的年代,沙尔庞捷也带领佩鲁茨实验室投入链球菌免疫系统的研究。她惊喜地发现自己得天独厚。相比于其它细菌,链球菌的免疫系统最为简单。在其它细菌拥有的一系列与CRISPR相关的Cas酶中,链球菌只需要其中的一种。那正是巴兰古已经用实验证明必不可少的Cas9。它们是执行搜寻、剿灭侵入病毒任务的“警察”。

为了便于这些警察及时识别入侵的病毒,细菌DNA的CRISPR区域中存储的病毒基因会被转录为一种特别的RNA分子,相当于通缉罪犯时大量印制、散发的照片。微生物学家似乎已经懒得为越来越多的新分子特意取名字,直接把它们叫做“CRISPR RNA”,简称为“crRNA”。当Cas9与crRNA结合在一起时,它们成为手持罪犯照片的警察,已经准备好随时行动。

但沙尔庞捷在链球菌这个最简单的免疫系统里发现还有另外的一种RNA分子与crRNA如影随形。它们来自细菌本身的DNA,其基因就在CRISPR区域的邻近。当她用基因工程手段去除这些基因时,赫然发现链球菌细胞里不仅不再有那种RNA分子,就连crRNA分子也消失了。因为没有罪犯的相片,漫无目的的警察无所作为。细菌不再对病毒有免疫能力。

如此看来,这种新的RNA分子也在链球菌的免疫系统中必不可少,否则罪犯的照片无法被大量印制。因为这个分子的功能在于协助产生另外的RNA分子,它被繁复地称作“跨越激活CRISPR RNA”(trans-activating crispr RNA)。好在这也有个与crRNA相似的简称:tracrRNA。

这样,即便最简单的免疫系统,也至少需要有Cas9、crRNA和tracrRNA三个角色。

2010年10月,CRISPR会议在荷兰召开。这个由班菲尔德和杜德娜在伯克利创立的年会在两年内已经从35人的小聚会扩增为200来人的正式会议。沙尔庞捷在会议上第一次公开她的发现,赢得满场轰动。那时,她已经在职位期满后不得不离开奥地利,再度流浪到瑞典北部一所偏僻的大学安身。好在她还能远程指导留在佩鲁茨实验室的研究生继续链球菌实验。

会议上,有人好奇地询问那个新发现的tracrRNA协助生产crRNA后的动向,其功能是否只限于协助印制照片?沙尔庞捷无言以对。作为细菌学家,她只能观察细菌的细胞内运作。要具体探测其中某个特定化学物的贡献,必须将该化学物分离,进行“体外”环境的试管或培养皿实验。那是生物化学家的拿手好戏。与班菲尔德一样,沙尔庞捷需要寻找一位合作伙伴。

杜德娜没有出席荷兰的会议。在那一年前,学业、事业一帆风顺的她陷入一场不大不小的中年危机。当初以一本被翻旧的《双螺旋》将她送上生物学之路的父亲已经因癌症离世。她自己也经历一次失败的婚姻。来到伯克利时,她已经再度成婚。新任丈夫是曾经合作多年的研究生和助手,这时也是伯克利的教授。两人的实验室在同一座楼里比邻而居。他们也有了一个可爱的小儿子。但杜德娜没能在这幸福稳定的生活中获得安宁。在45岁即将到来的当口,她开始怀疑自己的人生。

在开始与班菲尔德合作研究CRISPR三年后的2009年,杜德娜突然从伯克利辞职,加盟正在南旧金山风生水起的基因泰克。那个由伯耶和斯旺森创立的基因技术公司已经有了30年的辉煌历史,是市值高达千亿美元的商业巨头。他们不惜重金聘请这位前途不可限量的领军人物。而杜德娜也希望在基因泰克能够投身更有实际效益的医药科研,在攻克癌症治病救人中充分实现自己的价值。

但仅仅两个月后,杜德娜猛然醒悟。商业公司的环境与大学校园格格不入。尽管条件优越,她还是更为向往自由自在的象牙之塔。经过一番痛苦的内心挣扎,杜德娜迷途知返,回到伯克利的世外桃源。这场变故如此迅捷,她实验室里原有的一干人马都还没来得及改换门庭。杜德娜带着他们重新起步。这一次,她彻底告别钻研已久的RNA干扰和其它RNA项目,集中实验室的全部资源和精力于CRISPR。

班菲尔德却在那时觉得细菌免疫系统的奥秘已经被破解,不会再有新的惊奇。杜德娜因而需要另找细菌专家合作。2011年3月,她在波多黎各的一次会议上与沙尔庞捷不期而遇。那年,杜德娜47岁。她的实验室已经成功地解析出从Cas1到Cas6的分子结构,但还没能触及CRISPR的核心运作:这些形形色色的酶是如何辨认、剿灭入侵病毒的。沙尔庞捷比杜德娜年轻四岁,正在这个领域中后来居上。两人意气相投,当即在一家咖啡厅里拟定合作计划。她们的研究方向和手段彼此互补,正堪称珠联璧合。

在两位导师的安排下,杜德娜在伯克利的博士后伊尼克(Martin Jinek)和沙尔庞捷留在维也纳的研究生奇林斯基(Krzysztof Chylinski)领衔展开远程通讯合作。在美国西海岸的白天,伊尼克会在下班前将当天实验结果和想法传向深夜中的维也纳。奇林斯基上班时收到讯息继续实验,同样也在下班前传回结果。他们的项目就这样日以继夜地连轴转。

精于生物化学操作的伊尼克很快从奇林斯基提供的链球菌样品中分离出Cas9和crRNA分子。他将这些警察和罪犯照片与罪犯——病毒的DNA分子——混在一起置放在试管里,惊讶地看到警察面对罪犯无动于衷。正当伊尼克无计可施时,奇林斯基别出心裁地在试管里加入他们早先发现的tracrRNA分子。顿时,试管里的警察闻风而动,即刻将它们身边的罪犯剪切得体无完肤。

这个实验表明tracrRNA的作用不只是在前期协助印制罪犯相片。它们在后期的追捕过程中也不可或缺。伊尼克分析发现tracrRNA其实是Cas9与crRNA结合的中介。Cas9无法直接与crRNA形成化学键,只能通过tracrRNA搭桥相接。或者说,tracrRNA在协助印制罪犯照片后还必须以自身为浆糊将照片贴附在警察手里。只有在这两种RNA分子的共同辅佐下,Cas9才能完成剿灭病毒DNA的重任。

至此,简单而精致的链球菌CRISPR免疫机制疑案在杜德娜和沙尔庞捷率领的两个侦探团队的同心协力下迎刃而解。Cas9是在tracrRNA的协助下与crRNA结合。本来就是来自病毒基因的crRNA碱基序列与入侵病毒的DNA有着互补关系,可以彼此形成氢键相连。这些氢键像钳子般将病毒DNA俘获并牢牢地固定,以便Cas9的“剪子”精准地切割。

进一步,伊尼克调换试管中的crRNA成分,果然看到其中的Cas9像得到不同罪犯照片的警察一样立即改变了攻击目标。Cas9俘获哪个DNA、剪切其哪个部位,完全由crRNA中的碱基序列决定。

当然,在试管这个“体外”环境中发生的已经不再是警察抓小偷的游戏。无论是Cas9、crDNA,还是被切割的DNA都只是参与普通化学反应的生物分子,与氢和氧相遇时会发生燃烧没有本质区别。因此,这个CRISPR-Cas9系统是一把通用的剪刀,可以用于切割任何DNA分子,与它们是否来自病毒没有关系。更有意义的是,这也是一个服从命令听指挥的利器,可以通过更改crRNA的碱基序列精确控制其切割的目标和部位。

伊尼克在与杜德娜讨论时还灵机一动。他使用常规的化学手段将crRNA和tracrRNA的碱基单链人为地连接起来,构成单一的RNA分子。这样,Cas9只需要一个RNA分子协助就可以完成切割DNA的任务。他们把这个人造的新分子命名为“单向导RNA”(single guide RNA),简称“sgRNA”。

于是,由Cas9、crRNA和tracerRNA三个部件组成的链球菌免疫系统又被简化成只需要Cas9和sgRNA两个有机大分子的剪刀。通过人工方法配置好sgRNA中的碱基序列,就能像编写计算机程序一样让这个CRISPR-Cas9系统执行人类的意愿,精确地切割任何DNA的碱基序列。

书写在DNA碱基序列中的生命编码如同由汉字或英文字母序列构成的文学作品。使用计算机进行文字编辑的人都知道,修改文章在技术上只需要三个简单的工具:剪切(cut)、复制(copy)和粘帖(paste)。修改DNA的碱基序列亦是如此。早在1970年代的基因工程热潮中,分子生物学家已经初步掌握这些技术手段。其中DNA长链的复制和粘帖是细胞分裂和DNA修补过程中常有的步骤,只要分别有聚合酶和连接酶协助就能顺利完成。剪切最为困难。在基因改造中使用的限制性核酸内切酶只能在碱基序列的某些特定部位切割,无法随意地定点操作。也正是出于这个缺陷,在那个年代兴起的转基因技术只能在生物体内引入本身欠缺的外源基因作为补充和提高,无法直接修改生物体自身的基因。

CRISPR-Cas9彻底地解决了这个难题。如果说过去所用的限制性核酸内切酶是能够砍断DNA长链的斧头,CRISPR-Cas9则是一把精致的手术刀。有了这个得心应手的工具,人类不仅能够阅读DNA中的生命编码,还可以随心所欲地进行修改和编辑。

杜德娜深知这个发现的价值。不过几年前,她还在想象利用RNA干扰作为基因编辑的工具。但那个方法只适用于从细胞核中出来的RNA,也远不及直接作用于DNA的CRISPR-Cas9那么操纵自如。从北加州到奥地利到瑞典,两个团队立即全力以赴撰写论文,进入比做实验时更为紧张的连轴转。那时正值六月初,沙尔庞捷独自所在的北欧几乎没有夜晚。她正好不眠不休,没日没夜地工作着。

2012年6月8日,杜德娜通过电子邮件将她们的成果送交《科学》杂志。论文列有六位作者。被特别注明有同等贡献的伊尼克和奇林斯基排在最前面。两位导师杜德娜和沙尔庞捷则在最后压轴,分享作为通讯作者——领头人——的荣誉。

在最后的关头,杜德娜最为担心的是被他人抢了先。她为此一再催促《科学》编辑部。深知这篇论文份量的编辑也不含糊,仅用12天时间完成同行评议等手续,毫无悬念地接受论文并付印出版。

那是杜德娜和沙尔庞捷在波多黎各邂逅的短短14个月之后。

(待续)

Big Island

haole

绍斯塔克后来在2009年赢得诺贝尔生理学或医学奖。

Never do something that a thousand other people are doing.

液氮的温度将近摄氏零下200度。