生命编码背后的故事(卌七)

链式反应

桑格在1983年的夏天迎来65岁生日。他自1943年在剑桥获取博士学位后一直在这所历史悠久的学府工作,已经整整40年。在那期间,他相继发明蛋白质、RNA和DNA的测序技术,绝无仅有地两次赢得诺贝尔化学奖。不过,桑格极其低调,在学术圈外几乎不为人所知。为了避免同事必须对他使用“爵士”1尊称的别扭,他曾经拒绝女王的封爵。那是英国的最高荣誉。

65岁是英国的退休年龄。虽然学术界不乏老当益壮的教授和学术带头人,桑格却认定那是他告老还家的时机。40年来,他一心一意只在实验室里兢兢业业,从没承担过教学任务或参与科研管理。在学术暮年以德高望重姿态占据领导岗位显然不是他的所好。同时,他也觉得DNA测序那个“一辈子科研生涯中最漂亮的新思想”的确登峰造极,自己已不可能再超越。与其继续在实验室流连,不如将位置和资源留给年轻一代。

于是,桑格毫不犹豫地急流勇退。他完全脱离学术界,全身心在家陪伴结发妻子共度晚年。在平静的余生里,他只有两项休闲爱好:精心地打理后院的小花园和驾着自己的小帆船顺着流经剑桥的剑河而下,直抵英格兰东部的海湾。

那时,DNA测序技术已经问世五年多,正在基因工程的大潮中如鱼得水。最让桑格欣慰的是他的测序方法显现出比吉尔伯特同时发现的方法更为优越,逐渐成为主流技术。不过两种测序方法有着一个相同的不足之处:它们都需要有大量被测序的DNA样品。桑格的方法是用双脱氧核苷酸在样品的不同碱基位置上终止复制,得到不同长度的碎片以标识其碱基序列。这个操作必须有大量的样品才能产生足够的复制碎片,覆盖全部的碱基位置。桑格最早测量的是病毒的DNA。因为病毒繁殖速度极快,可以很容易地从培养皿中提取大量的相同DNA样品。细菌的DNA也可以如法炮制。但其它动物、植物或人类的DNA就只能依赖伯耶和科恩的方法,利用质粒将所需的DNA片段植入细菌,通过细菌的繁殖大量复制。这个基因克隆的步骤相当复杂,能够植入细菌的DNA片段在长度上也非常有限。如此为基因测序的过程因而极为缓慢。那正是沃森等主流学者对古塞拉寻找亨廷顿病基因的努力和进度不乐观的缘由,即使他们已经知道该基因在染色体上的大致位置。

那时的桑格和沃森都没能料到,DNA测序效率正处于革命性飞跃的前夜。

桑格退休的四个月前,化学家穆利斯(Kary Mullis)在一个星期五晚上驱车前往北加州红杉森林度假时突然灵机一动。他急忙将车子停在蜿蜒山道的路边,抑制着莫名的兴奋试图理清思绪。一个利用DNA复制机制进行基因克隆的想法正在他脑子里翻江倒海。

细胞分裂时,细胞核内原有的DNA双螺旋伸直后打开中间的氢键,彼此分开成为两条单链。它们各自再与带有互补碱基的核苷酸重新形成氢键结合,成为新的双螺旋。这个复杂的DNA复制过程依赖几种不同酶的帮助完成。其中,专职协助长链复制的是“聚合酶”(polymerase),其任务是逐个找到带有DNA单链所需的互补碱基的核苷酸分子,将它们运送到合适位置重组双螺旋。桑格就是在聚合酶的作用过程中通过渗入滥竽充数的双脱氧核苷酸分子实现为DNA中长链中每个碱基对的测序。

聚合酶早在1957年由美国生物化学家科恩伯格(Arthur Kornberg)发现、分离。他用这个酶成功地在试管中完成DNA的复制,无须细胞中的复杂生命环境。这一实验确切地证明沃森和克里克根据双螺旋结构所猜想的复制机制,回答了德尔布吕克曾经的质疑。因为这一成就,科恩伯格在1959年赢得诺贝尔生理学或医学奖2。

在试管这个“无细胞系统”里,人们可以更清楚地认识DNA的复制过程。聚合酶并不是只要看到被分开的DNA单链就进行复制的操作。它们需要先在单链中找到复制的起点,才能从那里开始顺着长链一个一个碱基地复制。DNA双螺旋分离时,单链的尽头上还留着少许依然成对的碱基序列作为“引物”(primer),即聚合酶所依据的起点。DNA双螺旋的两条长链是反对称结构,分开后两条单链上的引物各在两头,聚合酶沿着长链复制的方向也正好相反。如果DNA的单链上没有引物,聚合酶便会置之不理。反之,只要在单链的任何位置上提供碱基对作为引物,聚合酶即会一涌而上,从那里开始按照既定方向复制。桑格在测序时也是以人为提供引物的方式引导聚合酶的行动。

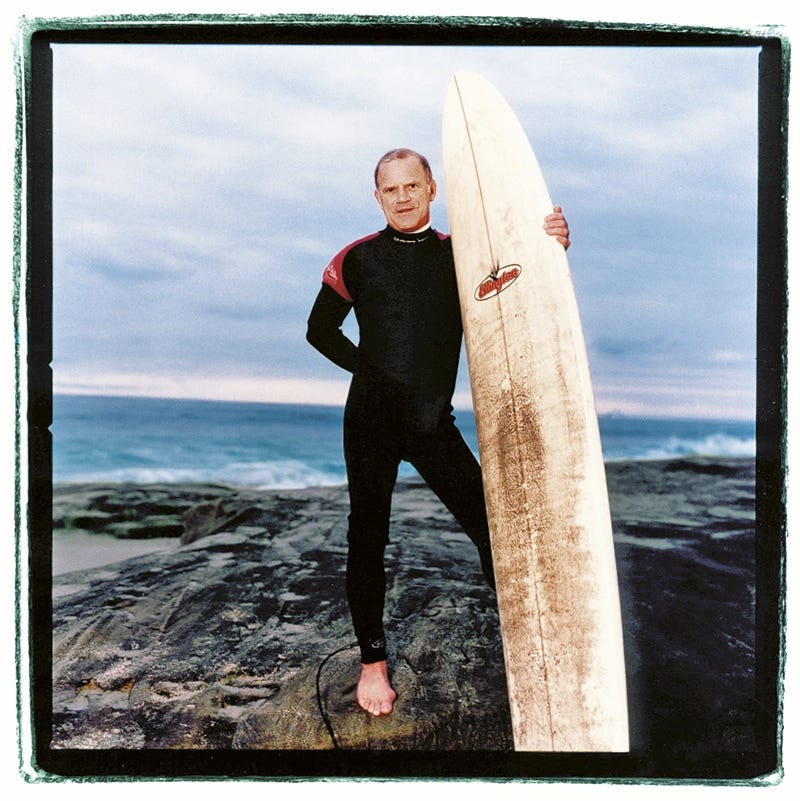

穆利斯那时在美国一家名叫“鲸鱼”3的小公司里任职,任务主要是为公司研究人员合成实验用的DNA片段。他因而对聚合酶相当熟悉。在工作之余,穆利斯酷爱室外运动,喜欢在冲浪、滑雪或飚车时挑战极限的冒险。一到周末,他不是下海就是上山。

在那个星期五晚上的山路上,穆利斯意识到他可以通过温度操纵试管中DNA和聚合酶的行为,让它们完全听从指挥,目标明确地快速复制指定的DNA片段。

他的想法其实非常简单。在试管中加入自己感兴趣的DNA样品、聚合酶和复制DNA所需的核苷酸分子“原料”,再加上一些人工合成的引物分子。那是非常短小的DNA单链,其中的碱基序列与DNA样品中的某一段碱基序列互补。初始时,这些有机分子在试管里相安无事互不干涉。

如果将试管加热到一定的高温,其中的DNA样品会像蛋白质一样“变性”,即失去原有的状态。热运动的能量将束缚双螺旋的氢键撕开,使其变成两条独立的单链,各自带有没有配对的碱基。这时将温度回降,作为引物的短小碱基链便分别找到DNA单链中与之互补的部位结合,形成聚合酶所需的引物。然后再将试管的温度稍微上调,让它处于最适合聚合酶大显身手的温度。试管内的聚合酶即闻风而动,由引物处开始将DNA样品单链复制成新的双螺旋。

一定时间之后,聚合酶完成其使命,原有的DNA样品这时都被复制成两份。这个过程可以周期性地反复进行:升高温使DNA分子变性(denaturation)、“退火”(annealing)让引物结合,然后再升温促使聚合酶“延伸”(extension)复制。每一个循环都如同细胞的一次分裂,使得其中的DNA被复制加倍。周而复始,试管中DNA样品的数量也像细菌繁殖般指数增长,很快能达到测序所需的成百万计甚至更多。这个指数增长的威力与西拉德揭示的原子核裂变中链式反应颇为相似。穆利斯把它叫做“聚合酶链反应”(polymerase chain reaction)。

虽然聚合酶链反应中DNA的复制过程犹如细胞分裂,其所有步骤却完全在试管中进行。那是一个典型的“无细胞系统”有机化学过程,不涉及任何细菌、病毒或细胞的生命活动。整个过程因而也简单得多,不需要将DNA通过质粒植入细菌时所需的切割、粘结等繁琐操作。理论上,这个反应对DNA片段的长度、性质等没有任何限制,可以一次性地克隆超长的DNA。更因为其中所用的引物来自人为的设计,具体复制哪个DNA片段完全取决于实验员的随心所欲。

穆利斯最为注重的是整个过程可以完全自动化。只要初始时在试管中加入足够的材料,接下来只需要让它们机械地在三个不同温度之间循环便可以完成这个链式反应。这将是一个颠覆性的变革,但同时却又极其简单,很难想象过去居然没有人想到过。穆利斯回到公司后果然发现他没法让那里的同事们信服,只好自己埋头尝试。

整整两年后,这个“简单”的实验才在鲸鱼公司实验室里初露锋芒。穆利斯遭遇的最大障碍是所用的聚合酶与DNA分子一样会在高温时变性而失去活力。他不得不每次在退火后停下实验添加新的聚合酶。这不仅打断自动化操作的连续性,还因为聚合酶的昂贵大幅增大成本。好在穆利斯在查阅文献时看到生物学家曾经发现美国黄石公园内的温泉中也有细菌存活,不惧炙热的高温照常进行细胞分裂和繁殖。早在1976年,那时在美国留学的台湾学生钱嘉韵(Alice Chien)最早从这类噬热菌中分离出耐高温的聚合酶。穆利斯立即如法炮制,在改用这类聚合酶后终于克服困难,实现基因克隆的自动化。

1986年夏天,穆利斯在沃森主持的冷泉港暑期会议上第一次将这个重大突破公诸于众。他没能赢得轰动性反应。因为在那个会议上,分子生物学家有更重要也更具争议性的课题。

1986年3月初,吉尔伯特、布伦纳等生物学家接到美国能源部的邀请,前往圣达菲开会。圣达菲是美国西部最为古老的城市,在17世纪初由从西海岸登上北美大陆的西班牙人创立。那时英国人在美国东部的殖民也才刚刚开启。当然能源部选择在这里开会并不是为了怀古。圣达菲是距离洛斯阿拉莫斯最近的城市,那里是原子弹的诞生地。

能源部是美国政府在第二次世界大战之后成立的新部门,目的在于从军方接管原子弹以及有关基地,将它们纳入民选政府的管辖。当然这些与生物学没有关联。但原子弹在终结那场战争的同时也留下无尽后患,促使能源部的“跨界”。

西拉德的链式反应造成在日本广岛和长崎两座城市上空的巨大爆炸。那是人类历史上最为强烈的大规模杀伤武器,远胜于第一次世界大战的毒气。两颗原子弹将城市夷为平地,令数万民众瞬间蒸发消失。那些没有在爆炸中当即死去的幸存者在随后的年月里普遍出现白血病、乳腺癌、甲状腺癌等致命癌症。他们在日本被叫做“被爆者”(hibakusha),因身体和心灵创伤备受歧视。同时,他们也是难得的人类遭受强辐射的活病例,在医学意义上相当于被穆勒用高剂量X射线照射过的果蝇。对放射性的危害了如指掌的苍蝇屋前辈穆勒和斯图尔特文都曾为那些受害者生不如死的境遇表达震惊和同情。

在战后的几十年里,美国医生、遗传学家与他们的日本同行携手合作,长期跟踪监测“被爆者”和他们后代的健康状况。能源部在接收原子弹的同时也接手这个理解原子弹危害性的调查任务。他们因而需要生物学家的协助。

人类遭受原子弹浩劫只是一次性的孤立事件。这个幸运的事实也形成一个难题。因为无法像穆勒那样进行反复实验,他们只能通过已有受害者的病症和他们基因中的突变来追溯核辐射的作用。为此,能源部认为他们需要一份正常人的完整基因序列作为参照“基线”(baseline)辨别“被爆者”体内基因的各种突变。圣达菲会议的目的便是探讨这个可能性。因缘际会,他们与生物学界那时已经躁动不安的思绪正好不谋而合。

虽然能源部的介入完全出乎意料,吉尔伯特和他的同行们对为人类基因组测序这个课题并不陌生。他们在过去一年多来已经有过几次类似的会议,为基因组测序的可行性展开激烈的争辩。呼吁系统地为人类基因组测序的文章也不时出现在引人注目的《科学》等刊物上。在圣达菲会议的同一年,沃森也早早地为冷泉港实验室的年度暑期会议定下主题:“人类的分子生物学”4。当他听说穆利斯那个能够大大提高测序效率的突破时,立即邀请他前来讲解。

尼克松对癌症的宣战已过了十年,没能按时取得他期待的实质性进展。尼克松自己也早就因为“水门事件”5身败名裂,黯然辞职下台。不过美国的抗癌战争并未终止,联邦政府一如既往地通过国立卫生研究院投入大笔资金继续战斗。癌症也依然是冷泉港实验室的首要目标。虽然不再在政府的咨询委员会中供职,沃森仍然全力以赴。他也始终认定对付癌症的当务之急是获取人类的全部基因信息。

在那个1986年,古塞拉、徐立之和金等人还在分别苦苦搜寻导致亨廷顿病、囊性纤维化和乳腺癌的突变基因。因为进展极为缓慢,沃森对他们的埋头苦干很不乐观。他更担忧大多数癌症不会是单一基因突变的结果,不可能用同样的方法寻找罪魁祸首。只有完整地为人类基因组测序,才能全面地比较健康人和病人的基因差别,确定癌症的病源。也只有掌握全部基因信息之后,人类对自身的认识才能真正地进入精准的分子生物学时代。

沃森的冷泉港会议在圣达菲会议的三个月后召开。300多名生物学家在那个风景如画的海滨济济一堂,规模比圣达菲会议大得多。在沃森的特意安排下,有备而来的吉尔伯特主持人类基因组测序的讨论。他开门见山地指出,那时世界各地的生物化学实验室各自为战,为寻找某种致病的突变都在为人类基因测序。这些努力的综合效果是每年大约能有200万个碱基对被测出。以这个速度,完整地测出人类基因组的30亿碱基对至少需要1000多年。如果考虑到技术与时俱进等因素,满打满算也得100来年。

正是在这个背景下,吉尔伯特发表了他的估算:如果集中人力物力打歼灭战,他认为整个基因组的测序完全可以在有限的年度内完成。那会是一个大工程,需要30亿美元的投资,相当于以一美元的代价获取每一个碱基对的测定。

30亿美元无疑是一个天文数字,远远超过大学、实验室、基金会甚至资本雄厚商业公司的承担能力。但沃森和吉尔伯特没有被这个数字吓倒。恰恰相反,他们看到的是一个契机。

尼克松差强人意的抗癌战争那时已经花费大约16亿美元。在他之前,肯尼迪总统曾豪迈地宣布要在十年内将人类送上月球并安全地返回地面。这个登月的“阿波罗计划”6获得圆满成功,代价是高达260亿美元的政府投资。

第二次世界大战之后的美国政府财大气粗,也在科技领域中担当起越来越显赫的领军角色。政府不仅通过国家科学基金会7、国立卫生研究院等机构为大学和实验室提供项目性的科研资助,还不断斥资建造大型加速器、对撞机、空间站以及航天飞机8等与科学研究息息相关的大工程。就在圣达菲、冷泉港会议的1980年代中期,美国政府正忙于审核“超导超级对撞机”9、“国际空间站”10以及探测引力波的干涉仪等新项目。11如获批准,每个项目都将耗资几十亿、几百亿美元。物理学家早已在这个“大科学”12新环境中得心应手,但生物学家还只拘泥于在各自的实验室里单打独斗。在吉尔伯特30亿美元估价的背后,沃森察觉到一个生物学加入大科学行列的前景。能源部的主动参与无疑也是一个好兆头。

但在冷泉港,吉尔伯特却遭到在场同行异口同声的反诘。他们大多还是第一次听到这个估算和策略,完全没有思想准备。最让他们忧虑的是政府大手笔投资会带来的负面影响,可能迫使生物学界跟从政府以财力后盾的指挥棒而失去科学研究必不可少的独立性。同时,针对一个项目的大规模投入也势必剥夺其它相近领域的资金来源。生物学界不能将所有的鸡蛋都放在基因组测序这个篮子里。

更多的人则觉得为人类整个基因组测序的时机还远未成熟。30亿个碱基对组成的人类基因组相当于由30亿个字母写成的一本书。那是一个过于巨大的信息库,超越已有计算机的储存、阅览和数据分析能力。人类即使通晓每个字母也无法读懂这部天书,可能压根就辨识不了其中庞杂的词汇、句子和段落。况且,那30亿个字母中只有大约6亿属于定义氨基酸的外显子。另外多达24亿的字母只是基因中的内含子和基因之间的间隔区。它们不定义氨基酸,似乎完全没有意义,只是在为人类解读基因徒添麻烦。按照吉尔伯特和沃森的提议不加区分地为每个碱基对测序意味着要将80%的资源消耗在那些所谓的“垃圾DNA”13上,实在是舍本逐末。

反对的意见也是五花八门层出不穷。有些生物学家讥讽能源部不过是要为在和平时期濒临失业的核武器人员寻找就业出路。其他人则担心即使有足够的资金也可能找不到所需的人手。因为盲目地为DNA测序是一个没有科学意义的重复性简单劳动。缺少了诸如寻求致病突变的科学和商业动力,即便是年轻的博士后、研究生也不会有人愿意在这上面浪费宝贵的年华。布伦纳开玩笑地建议将这项工作定为罪犯的惩罚:抢劫犯必须完成一百万碱基对测序、杀人犯一千万……

当然,所有在场的分子生物学家都明白掌握人类基因组全部信息的科学意义。但面对这样一个劳民伤财而结果很可能事倍功半的浩大工程,他们在时机和策略上各执己见,无法达成共识。

穆利斯在那场热闹非凡的会议上讲解他的聚合酶链反应时,他和鲸鱼公司的几位同事半年前已经在《科学》杂志上发表论文,报告他们运用这个新发明检测镰状细胞突变基因的成功。那篇论文有七位作者署名,穆利斯的名字排在不起眼的第四位。他们原来的计划是由穆利斯单独发表论文阐述他自己的发明,而这篇论文只是随后提供该发明的实用成果。不料,穆利斯取得突破后心不在焉,迟迟未能写出自己的论文。好不容易完成的论文稿又接连被《自然》和《科学》杂志拒绝。于是,同事们的应用论文出现在发明论文之前,造就一个本末倒置的尴尬。正是为了维护穆利斯的优先权,一位同事专门给沃森打电话通报,才有了穆利斯在冷泉港的众多名家学者面前陈述自己发明的机会。

穆利斯没有领情。在热衷户外冒险的同时,他为人脾气暴躁行为乖戻,在那个小公司里几乎没有可交流的朋友。经过论文上的挫折,他在冷泉港会议后不久即辞职而去。鲸鱼公司慷慨地付给他一万美元作为分手费。但按照规定,他那个聚合酶链反应的专利属于公司所有。

直到1987年底,穆利斯的论文才在一份不起眼的刊物上面世。但他的发明已经因为在冷泉港会议上的报告传播开来,在各地实验室中成效显著。曾经拒绝穆利斯论文的《科学》杂志在1989年底将在聚合酶链反应中扮演关键角色的耐高温聚合酶评为当年的“年度分子”14。鲸鱼公司在1992年将该项专利转让给一家大型化工公司,获利三亿美元。早已净身出局的穆利斯与这笔财富无缘,但他也并非一无所获,在1993年赢得诺贝尔化学奖。

当麦利亚德基因科技公司在1994年抢在金和柯林斯之前找到导致乳腺癌的BRCA1基因时,穆利斯的聚合酶链反应也在那场竞赛中立下大功。而这个发明的用场还不限于在实验室中克隆基因。

聚合酶链反应的第一个实际应用便是由穆利斯在鲸鱼公司的同事们用来探测DNA样品中的镰状细胞突变基因。他们专门针对这个基因设计引物。如果实验样品中没有这个基因,引物无法与之结合,聚合酶也就一事无成。反之,只要样品中存在镰状细胞突变基因的蛛丝马迹,实验中的引物都能够引导聚合酶将其克隆,在几十次循环后使该基因的数量暴增至百万、几亿倍。如此选择性“放大”后的基因很容易被检测出来,表明该样品的主人可能会是镰状细胞贫血症患者。聚合酶链反应因而是一个非常简便易行又精确的医学诊断工具。它的诞生也正逢其时。美国和国际社会在那个年代正经受着一场“艾滋病”(Acquired ImmunoDeficiency Syndrome,简称“AIDS”)的肆虐。当引发这个流行病的“人类免疫缺陷病毒”(Human Immunodeficiency Virus,简称“HIV”)终于被认识之后,检测艾滋病即有了简便准确的途径。只要设计好针对性的引物,聚合酶链反应便能在DNA样品中找到该病毒基因。在那之后,穆利斯的发明在各种流行病、感染和癌症的诊断中屡试不爽,也以其缩写“PCR”为大众所周知。

当然在冷泉港的会议上,最让沃森、吉尔伯特等人感兴趣的还是这个PCR技术有望在人类基因组的测序中发挥决定性作用,让那个遥不可及的梦想更接近现实。

(待续)

Sir

科恩伯格的妻子和他们的三个儿子都是出色的生物化学家。大儿子Roger Kornberg后来赢得2006年诺贝尔化学奖。

Cetus

The Molecular Biology of Homo sapiens

Watergate scandal

Apollo program

National Science Foundation

Space Shuttle

Superconducting Super Collider

International Space Station

Big Science

Junk DNA

The Molecule of the Year