生命编码背后的故事(卌二)

潘朵拉盒

1969年,德尔布吕克、卢里亚和赫尔希终于赢得他们期盼已久的诺贝尔生理学或医学奖。虽然德尔布吕克早在获得加州理工学院的生物学教授职位时曾向导师玻尔通报自己完成从物理学家到生物学家的蜕变,他在授奖仪式上还是自认物理学家,发表题为《一个物理学家20年后再看生物学》1的获奖演讲。

德尔布吕克和赫尔希已过花甲之年。略为年轻的卢里亚也达57岁。他们都不再是四分之一世纪前开辟噬菌体生物学的青年先锋。然而继承、取代摩尔根的果蝇成为遗传学实验明星的细菌和噬菌体依然方兴未艾,正在伯格、伯耶和科恩等年轻一代手里又一次引人注目地走向新的辉煌。

那年,哈佛医学院一位名叫克莱顿(Michael Crichton)的学生出版小说《仙女座菌株》2。他从小爱好写作,在那之前已经用笔名出版过几本小说。但《仙女座菌株》是他的第一部科幻题材作品,也是第一本以实名出版的著作。畅销两年后,这部小说又被改编为同名电影,再次好评如潮。不到而立之年的克莱顿一鸣惊人。他随即弃医从文,成为专业作家。

《仙女座菌株》讲述一颗源自仙女座的陨石来到地球,带来一种能在地球人的血液中成活、繁衍的微生物(菌株)。几乎所有被感染的人都因为血栓即刻死亡。为保护人类,地球上的科学家、医生与天外来敌展开殊死搏斗,最终以智慧和勇气赢得胜利。借助丰富的专业知识,克莱顿在紧张激烈的故事情节中事无巨细地介绍病菌生存、感染的条件和过程,以及人类遏止突发疫情的应对措施。这部小说甫一问世即被誉为描写科学内容最为准确、细致的文学作品。

电影上映之际,斯坦福大学的伯格正在实验室里制造作为嵌合体的细菌和病毒。他经常会接到同行索取样品和请求协助、合作的电话。照例询问对方的实验意图时,伯格有时会被听到的回答震惊不已。他自己使用的SV40病毒还只是有致癌的嫌疑,业已舆论哗然。电话中的一些分子生物学家已经在策划各种传染病DNA的嵌合研究,令他不寒而栗。在脑海里回放《仙女座菌株》中活灵活现的恐怖场景后,伯格不得不礼貌地回绝那一类请求。

作为医学院学生,克莱顿慧眼独具地意识到微生物对人类社会的潜在风险。但他也没能察觉地球上人类面临的威胁已经迫在眉睫。而且危机的源头并非远在天边,其实近在眼前。

斯坦福大学座落在旧金山海湾的南端。再往南约100千米是北加州的旅游胜地蒙特雷海湾。风景如画的海角上有十来幢上了年头的木房隐匿在树林之中,构成当地的阿西洛马会议中心。1975年2月底,来自世界各地的140名学者在这里汇聚,共同探讨基因重组技术面临的安全、伦理及法律问题。就连刚摆脱李森科浩劫不久的苏联生物学界也不远万里地派来一个代表团。阿西洛马会议中心规模不大,一时间熙熙攘攘。

伯格是旧地重游。两年前,他曾邀约将近100位行业专家来这里商讨同一个课题。那次大家关注的是他和研究生默茨利用SV40病毒实验的争议,最终未能达成任何共识。束手无策的伯格随后不得不与沃森等名人联署公开信,呼吁全世界生物学家暂停基因重组实验。那无疑只是一个权宜之计。再度来到阿西洛马的伯格迫切地期望这第二次的会议能够扭转局面。他不仅与上次一样广泛邀请病毒、遗传、生物化学及微生物等方面科学家,还特地请来一些记者、律师和作家为会议添加不同的视角。

会议开幕后立即陷入混乱。已经46岁的沃森当场发难,指责那封他曾签署的公开信让科学界自废武功,阻挡科学的进步。虽然基因重组确实会带来风险,但这项新技术的前景也不可估量。多少遗传病、分子病患者在翘首以盼他们的努力。沃森的发言引起广泛共鸣。因为那封公开信,质粒和基因重组的实验已经停滞半年。众多分子生物学家早已急不可待。

整整三天,会议陷入激烈的争吵。协助伯格组织会议的生物学家巴尔的摩(David Baltimore)和布伦纳一起提出折衷方案,建议寻找能够削弱病毒、细菌毒性的途径,使之不再对人类健康有威胁后再作为基因重组的工具使用。他们的提议虽然得到响应,但距离伯格希冀的共识依然遥不可及。不得已,伯格只好祭出事先准备好的杀手锏。

那天晚饭后,会议进入一个特别议程。伯格特意请来的几位律师登上讲台,结合他们这三天的所见所闻讲解基因重组实验可能带来的法律风险。假如某个实验室中“设计制造”的病毒或细菌感染工作人员,该实验室及其所在的大学或研究所、它们的负责人甚至为实验室提供资助的美国国立卫生研究院等机构都不可避免地会成为诉讼被告,必须承担法律责任。而在法庭之外,“不明真相”的公众一定会群起抗议。政府部门也就不得不展开没完没了的审查问责行动,甚至强行关闭科研机构、立法禁止相关的科学研究。显然,如此怵目惊心的后果绝非在座那些常年在象牙塔中两耳不闻窗外事的书呆子们所能想象或承受。

休会后,伯格、巴尔的摩与同为组织者的辛格(Maxine Singer)和布伦纳等几个人留在会议室里继续讨论。他们彻夜无眠,直到凌晨五点半才草拟出一份建议书。会议的最后一天只安排半天的议程。巴尔的摩一大早就将他们的建议书印制分发给每位代表。然后由伯格在一片嘈杂中主持最后的讨论和表决。

与半年前的那封公开信相反,这份建议开宗明义地表明不再全面叫停基因重组实验。为了加强安全防护,他们把实验按照风险程度分为四级,相应地规定每级实验时应有的设备和措施。比如将青蛙的基因植入细菌的DNA属于要求最低的一级实验,使用常规的实验室即可。反之,伯格和默茨提议的将可能致癌的基因植入大肠杆菌则是最高级别的四级实验。实施这样的实验时必须配备专门设计建造的实验室,配以严格的管理制度,全方位防止有害毒菌的泄漏。

参加会议的都是习惯自以为是并坚持己见的知识分子。他们乍看到这么一份未经公开讨论的结论式宣言顿时情绪激动,各种修改、反对意见层出不穷。但出乎伯格的意料,会议在中午闭幕前举行最后的表决时,几乎所有人都举手同意他们的建议书。他随后按程序询问反对意见,会场里只有稀稀落落的四五个人举起了手。他们之中有沃森、莱德伯格和科恩。这几个顽固分子仍然坚持科研自由原则,反对任何人为的限制。但这时大局已定,伯格终于获得他所期望的共识:基因重组的研究可以继续进行,但必须配备严格的安全管理。

几个月后,全程参与阿西洛马会议的《滚石》3杂志记者发表长篇报道,详细记叙会议的始末。记者采用了一个醒目的大标题:《潘朵拉盒子议会》4。潘朵拉(Pandora)是希腊神话中的角色。她的“盒子”里装着人性的阴暗面。每每打开便会在人间释放贪婪、虚伪、诽谤等邪恶,导致痛苦乃至战争。潘朵拉的盒子因而象征着灾祸之源。

在人类历史上,科学的发现和技术的发展是促进社会进步、生活水平提高的强大动力。但科技同时也会有负面作用。化学家诺贝尔在19世纪发明炸药,为采矿、建筑等民用工程带来极大便利。而炸药同时也成为战争中高效率的杀人武器,曾令诺贝尔无法释怀,将所得财富捐出设立包括和平奖在内的诺贝尔奖。

诺贝尔之后的物理学家在1940年代打开了他们的潘朵拉盒子:原子核裂变。在随即而来的第二次世界大战中,物理学家无暇思忖,只能义无反顾地为各自的国家效力。即使是坚持和平主义理念的爱因斯坦也在西拉德的劝说和安排下致信美国总统,建议建造原子弹。5只是在大战之后,从西拉德到威尔金斯的一批参与原子弹项目的物理学家才有机会反思。他们无法直面原子弹在日本造成的生灵涂炭,以至于放弃物理转向更为和平的生物学。

然而,生物学家也在1970年代面对自己的潘朵拉盒子。好在那是一个和平时期,即使处于冷战对峙中的苏联和美国科学家也能在同一个会场里促膝交谈共商大计。阿西洛马会议因而成为科学界史无前例的里程碑:世界各地的科学家在这次“议会”中齐聚一堂畅所欲言,以民主表决方式自觉自愿地为自己的科研工作加以限制。他们的行动既出自作为科学家的社会责任感,也是希冀能以行业自律的方式避免各国政府进一步插手科学家自由自在的科研事业。

阿西洛马会议落幕后,美国国立卫生研究院当即与会议组织者联络合作,将科学家集体通过的建议书充实为正式文件。建议书中定义的四级风险程度及其防护措施在一年后成为国立卫生研究院资助分子生物和微生物研究的标准。因为美国大学、研究院的生物学研究资金绝大部分来自这个研究院,他们设立的标准在美国具备普适意义。随后,欧洲各国也陆续跟上,将这个四级风险标准奠定为国际通用准则6。

分子生物学的潘朵拉盒子里装着的不仅仅是能直接威胁人类健康、生命的危险,也还藏着有挑战传统科学家身份和行为的诱惑。

还在阿西洛马会议召开的半年前,斯坦福大学一位负责专利事务的官员找到科恩,提议他和伯耶一起为他们的基因重组技术申请专利。两位正在实验室里埋头苦干的科学家非常惊讶。但在那位官员的热情鼓励和协助下,他们在1974年底正式提交专利申请。

专利的概念历史悠久,在古希腊时已经成型。现代国家的专利法律为新技术的发明者提供保护,允许他们在一定时期内从自己的发明中获取经济利益,从而鼓励更多的发明出现。与日常生活的科学技术更为紧密的物理、化学家对专利并不陌生。诺贝尔发明炸药取得的财富来自其专利,即使作为理论物理学家的爱因斯坦和西拉德也曾通过他们的冰箱设计专利获利。在生物领域,巴斯德曾在1873年获取为牛奶、果汁保鲜消毒法的专利。那是涉及微生物的第一项专利技术。

但当西拉德在1953年听取沃森讲解新发现的DNA双螺旋结构及其自我复制机制而建议沃森考虑申请专利时,他们都没能说服自己。DNA的结构和复制是自然的过程,并非人类的发明,因而理应与专利无涉。但在20年后,科恩和伯耶迈出了第一步。

伯格当即火冒三丈。借助细胞中现成的切割、粘合DNA的酶进行基因重组的过程与DNA的自我复制大同小异,也是一个自然的造化。伯格自己本来是这一过程的发现者,比科恩和伯耶更具优先权。但他从未考虑过专利保护。因此,伯格斥责科恩和伯耶的专利申请“可疑、冒昧、狂妄”7,试图将属于科学界群体的成果据为己有。然而,潘朵拉的盒子已经被打开。

《滚石》的报道还有着一个引人入胜的副标题:“140位科学家设问:我们现在可以改写基因编码了,我们要说什么?”8生命的编码不再神秘。人类正在进入随心所欲地设计、修正生命进程的新时代。在那个时刻,分子生物学家们还没有准备好答案。但巨大的商机已在眼前。

阿西洛马会议一年后,伯耶在实验室里接到一个意外的电话。对方自我介绍名叫斯旺森(Robert Swanson),在旧金山一带从事针对新兴技术的风险投资工作,正在寻求生物学方面的技术专家洽谈投资机会。作为学者的伯耶表示自己对商业运作没有兴趣。但他经不住斯旺森的热情游说,勉强同意与对方见一面。

斯旺森那年才28岁,从麻省理工学院化学系毕业后一直在投资银行工作。因为业绩不佳,他不久前被解雇而失业,正在一边找工作一边积极寻觅能让自己出人头地的契机。他已经明锐地察觉分子生物学的潜在价值,正不厌其烦地一个个给附近大学实验室打电话。伯耶是第一个没有当即回绝的科学家,但也只答应他在星期五下班后会面十分钟。两人会面后却一拍即合,一起到附近的酒吧开怀畅饮,你来我往地谈论达三小时之久。

虽然伯耶在阿西洛马会议上没有像科恩那样公开举手反对最后的决议,他同样地对那份限制科研行为的法则深不以为然。作为接受美国国立卫生研究院资助的科学家,他和科恩在各自大学实验室里的工作都不得不服从其管束,增添了不少麻烦。阿西洛马会议上科学家们那无休无止的争吵对伯耶来说也是噩梦一场,颇让他灰心丧气。斯旺森的出现正好为他打开一个新的视野。伯耶设想如果改在私营企业从事自己想做的实验,不依赖国立卫生研究院的资助,应该能获取更多的自由。

那正是斯旺森所期望的效果。在周末傍晚的酒吧里,年轻的斯旺森兴致勃勃,巧舌如簧地为伯耶描绘一个走出象牙之塔、独立自主的美妙前景。他们当即决定各自拿出500美元,由斯旺森负责创办新公司的手续工作。伯耶则规划公司的科技发展方向。他也早已成竹在胸,拟定的第一个目标是应用基因重组技术生产胰岛素。这是一个既能为人类造福又可以让公司尽快盈利的“生物工程”项目。

作为糖尿病人的救命神药,胰岛素的使用已经有半个世纪的历史。不过天然的胰岛素只能从牛、猪、狗等动物的胰腺中提取。其成本非常之高,无法满足糖尿病患者的需要。在桑格成功地测定牛胰岛素分子中51个氨基酸的序列后,胰岛素的内在成分和结构一目了然。各国的生物化学家都在试图人工合成这个至关重要的蛋白质分子。没有人料到这场竞赛的获胜者竟是与西方科学界隔绝的中国。那里的生物化学家团队在1965年成功地人工合成牛胰岛素,在世界上拔得头筹。但很遗憾,如此人工合成胰岛素只是实验室中的成就,不适合大规模生产。伯耶认定基因重组技术正好可以用来填补这个意义重大的空缺。

伯耶和科恩发展并申请专利的基因重组技术不只是人为制造嵌合生命体的手段,它更是一个大规模复制基因的技巧。一旦某个基因——DNA片段——由质粒植入细菌的细胞,该基因就会与细菌自身的DNA一起在细胞分裂中被忠实地复制。细菌因而不由自主地成为这个外来基因的“复印机”。伴随着细胞的不断分裂,培养皿中该基因的数量也相应地指数增长。这个所谓“基因克隆”(gene cloning)对分子生物学家来说极为有用。他们将自己感兴趣的基因植入细菌,便可以通过急剧放大的效果探测、理解并利用该基因的功能。

细菌的细胞工厂同时也会忠实地制造该外来基因所编码的蛋白质。伯耶因而设想按照桑格的序列人工合成编码胰岛素的基因,将其通过质粒植入大肠杆菌的细胞。获得这个基因的细胞的持续分裂便会产生指数增长数目的细胞在该基因指导下制造其编码的蛋白质:胰岛素。

这是一个人类前所未有的“生产”方式。负责公司事务的斯旺森也不含糊,凭借伯耶写就的简单企业规划便说服才解雇他不久的投资行,赢得第一笔价值十万美元的风险投资。9伯耶和斯旺森的新公司随即正式开张。他们将公司命名为“基因泰克”(Genentech),意即基因工程技术。

短短两年后,伯耶和斯旺森获得成功。基因泰克公司在1978年8月成功生产出人类急需的胰岛素。又两年后,基因泰克在美国股票市场上市。两位创始人在一夜之间成为千万富翁。

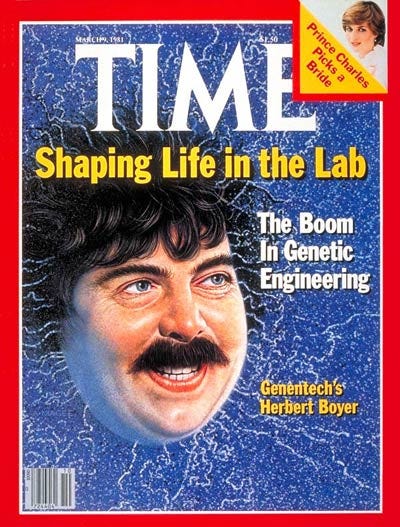

身为科学家的伯耶的头像还登上了《时代》10周刊封面,标志着基因工程时代的来临。

(待续)

A Physicist’s Renewed Look at Biology – Twenty Years Later

The Andromeda Strain

Rolling Stone

The Pandora's Box Congress

近年因为新冠病毒事件被推上风口浪尖的中国科学院武汉病毒研究所中的武汉国家生物安全实验室便是中国建成运行的第一个四级(P4)标准实验室。

dubious, presumptuous, and hubristic

140 Scientists Ask: Now that We Can Rewrite the Genetic Code, What Are We Going To Say?

这个投资行即凯鹏华盈(Kleiner Perkins),后来成为旧金山附近“硅谷”(Silicon Valley)新兴计算机、互联网企业首屈一指的风险投资者。

TIME