生命编码背后的故事(廿七)

生物物理

1945年初,阿斯特伯里读到艾弗里-麦克劳德-麦卡蒂论文后当即给艾弗里去信表达敬意。那时欧洲的战事接近尾声,阿斯特伯里终于回到实验室。他在信中请求曾有过一面之交的艾弗里惠赠那个奇妙的转化因子样品,以便他用X射线衍射实验探测其内部结构。信抵达洛克菲勒医学研究所时艾弗里已经正式退休,他没再理会身边日益增大的邮件堆。

大战爆发之前,阿斯特伯里在利兹大学正有声有色地走向学术生涯的巅峰。通过对羊毛的X射线衍射测量,他辨别出角蛋白有着α型和β型两种不同结构。研究生贝尔在他的指导下也测量出胸腺核酸——DNA——内部的周期性。他们更早于查戈夫意识到核酸分子不是利文所谓的四核苷酸。在这些实验基础上,阿斯特伯里分别为蛋白质和核酸提出一目了然的简单模型:蛋白质犹如皱褶的节日彩带,DNA则像是大量硬币堆砌而成的高塔。

战后,贝尔远嫁美国。失去得力助手的阿斯特伯里痛感孤掌难鸣。他也看到物理学和生物学正在合流,提议在利兹大学设立一个新颖的“生物物理”(biophysics)系。保守的校方不喜欢这个新潮名词,也没有支持他的财力。但英国的“医学研究委员会”(Medical Research Council)主席很是欣赏,专门邀请他提交资助申请。

医学研究委员会成立于1913年,是世纪之初执政的自由党社会福利改革成果之一。这个机构统一规划、发放英国政府和社会筹集的医学研究资金,协调不同研究机构之间的合作关系。但踌躇满志的阿斯特伯里没料到他的申请竟会被拒绝。雪上加霜,他不久还受邀参与评审另一份申请,眼睁睁地看着自己梦寐以求的资金落入他人之手。

那位“他人”是苏格兰圣安德鲁大学的物理学家兰德尔(John Randall)。他比阿斯特伯里年轻,在学术界名不见经传。早年,兰德尔曾在曼切斯特学习X射线衍射技术,被布拉格认定资质有限,不会有学术前途。他只好投身工业界,在通用电气公司研制发光工艺。但他没有荒废学业,也继续钻研X射线衍射技术。如此多年后,兰德尔才得以重回象牙之塔,在伯明翰大学谋得教职。第二次世界大战来临时,他发挥一技之长,发明体积非常小,可以装置在飞机上使用的雷达,为英国空军赢得英吉利海峡空战和同盟国取得反法西斯战争全面胜利立下大功。兰德尔也在战后赢得更为显赫的圣安德鲁大学教授席位。

与阿斯特伯里不谋而合,兰德尔也在谋划“生物物理”。他的申请书远比阿斯特伯里的更为雄心勃勃。尤其是他欲“将物理学的逻辑注入生物学的图像”1的主题动人心弦,一举赢得委员会的慷慨解囊。只是委员会也不愿意将这大笔资助投向地理偏远的苏格兰。恰好那时位于伦敦市中心的伦敦大学国王学院有个空缺的物理教授席位,兰德尔于是带着现成的资金前来上任,在物理系中成立新的生物物理实验室。他还瞒着医学研究委员会同时申请到洛克菲勒基金会的大笔资助,更是财大气粗。当事情败露后被学院的同事诟病时,兰德尔狡黠地辩解:医学研究委员会资助的是实验室的生物部分,洛克菲勒基金会资助的是物理部分,并非双重投资。

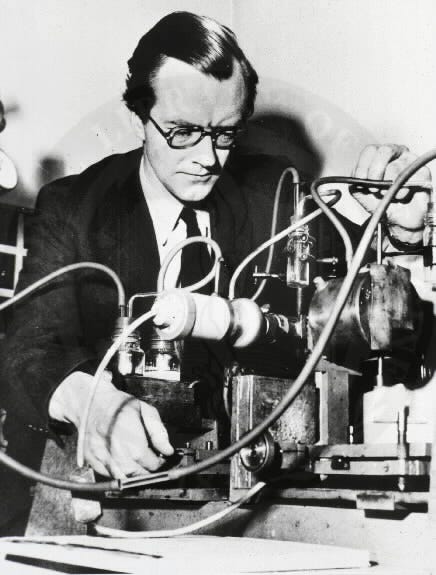

与整个伦敦市一样,国王学院在战后满目疮痍。校园中心是德国空军轰炸留下的一个巨大弹坑。兰德尔把它看作是学校和国家百废待兴的象征。他将在那弹坑上兴建崭新的教学研究大楼,省去了专门开挖地基的工程。有了天时和地利,兰德尔还从圣安德鲁大学带来四名助手,包括他早年在伯明翰培养的物理博士威尔金斯(Maurice Wilkins)。当国王学院的生物物理研究中心挂牌成立时,威尔金斯被任命为兰德尔的副手。

威尔金斯是出生在新西兰的爱尔兰人。他七岁时随家庭搬回英国,19岁时成为剑桥大学的新生。在大学里,他最崇拜同是爱尔兰人的伯纳尔。但那位“先哲”的课堂教学乏善可陈,倒是他矢志不渝的的共产主义信念激发了青年威尔金斯的热忱。威尔金斯着迷地将大量时间投入政治活动,为地下小报撰写时事评论和科普文章。及至1938年毕业考试时,他获得的“二等二级”(2.2)分数差强人意,无法进入剑桥或牛津的研究生院深造。在一位导师帮助下,他被不那么知名的伯明翰大学录取为研究生。

那时威尔金斯已经被诊断患有精神抑郁症。好在伯明翰的兰德尔给他布置课题后自己就全身心投入研制雷达的绝密项目。威尔金斯乐得无人管束,完全靠自己解决了几个荧光屏发光的技术难题,也为雷达的信号显示做出贡献。尽管兰德尔毫无培养之功,他坚持在威尔金斯的几篇论文上署名。威尔金斯很是失意,拿到博士学位后就逃离导师的地盘,自己加入更为绝密的原子弹项目。

1944年,威尔金斯随项目转移到美国的伯克利工作。他在那个远离战场、不乏憧憬共产主义年轻人的世外桃源获得心理慰籍,与一名志同道合的美国女学生堕入爱河并奉子成婚。但原子弹在广岛的爆炸很快击碎那个平静岁月。威尔金斯在经历短暂的成功喜悦后立即陷入不可自拔的负罪感,对继续从事物理学的前景悲观失望。新婚的妻子也恰在那时远走高飞,他只来得及在医院里看上新生儿子一眼。心灵破碎的威尔金斯孤单地回到英国,极为勉强地接受兰德尔的一再邀请,在圣安德鲁大学担任讲师。

正是在那时,曾和他一起研制原子弹的物理学家麦西(Harrie Massey)看出威尔金斯在事业和生活中陷入的窘境,送给他一本《生命是什么?》。威尔金斯立即为书中的诗意和睿智折服。薛定谔为彷徨抑郁的威尔金斯打开一扇新的窗口,让他看到用物理学方法寻找生命基因的阳光大道。于是,他协助兰德尔制订“生物物理”的研究规划,一起转移到伦敦的国王学院东山再起。那正是当年威尔金斯父亲携全家回国后自己攻读博士学位的学校。

在兰德尔设想的新大楼建成之前,威尔金斯和召集来的物理、生物学生还只能一起蜗居在地下室里。他和兰德尔最初的想法是仿效穆勒的实验但用高能量的超声波代替X射线照射生物体,试图发现不同的突变。但这个“物理的逻辑”在“生物的图像”面前一败涂地:超声波根本不具备足以改变基因的能量。浪费一年时光之后,他们才幡然醒悟,意识到用X射线衍射实验探测分子结构——寻找薛定谔所谓的非周期性晶体——才是生物物理的最佳途径。仔细阅读艾弗里的转化因子论文后,威尔金斯相信DNA分子才最可能是基因信息的载体。于是,在布拉格、佩鲁茨、伯纳尔、阿斯特伯里和霍奇金都在紧锣密鼓地探测蛋白质分子结构时,兰德尔和威尔金斯的国王学院独树一帜,将目标锁定在不引人注意的脱氧核糖核酸分子上。

1950年5月,瑞士的有机化学家西格纳(Rudolf Signer)来伦敦介绍他独创的用小牛胸腺提取DNA步骤,可以获得举世无双的纯净晶体。为数不多的听众却兴趣寥寥。当西格纳慷慨地表示无偿提供他随身带来一些样品时,只有两个人举起了手。威尔金斯是其中之一,毫不客气地领取了西格纳带来的一半样品。

但威尔金斯从来没有做过X射线衍射实验。他与新来的研究生高斯林(Raymond Gosling)一起从头学起,将附近医院淘汰的X射线设备改装成衍射仪。尽管有西格纳的高质量样品,他们拍摄的照片依然模糊不清。早年有点经验的兰德尔提醒他们DNA分子中有相当数量的氮和氧,与周围的空气类似。空气因而是一个背景干扰源。他建议彻底密封整个设备,将空气抽出后代之以对X射线不敏感的氢气。当高斯林发觉一个小管道很难封闭时,他惊讶地看到威尔金斯顺手从兜里掏出一个避孕套解决了难题。

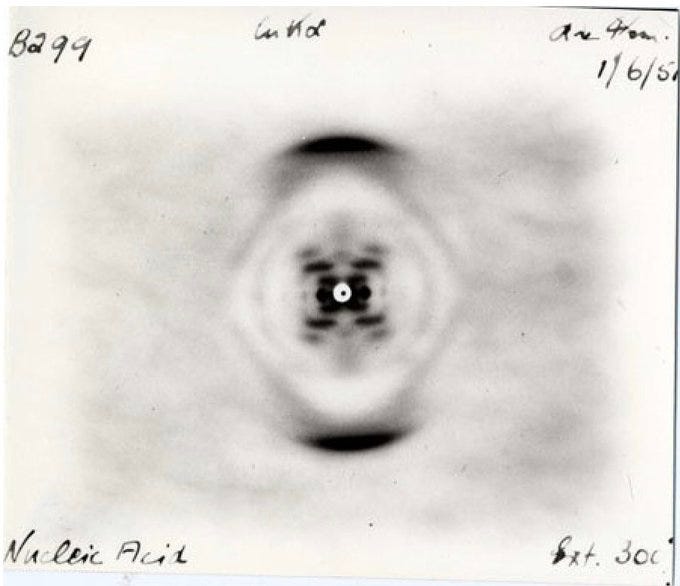

经过一个多月没日没夜的奋战,威尔金斯和高斯林终于拍摄出一张比较理想的X射线衍射照片,远比阿斯特伯里十多年前的照片更为清晰、丰富。威尔金斯当即斟出英国流行的雪莉酒,师徒俩开怀畅饮。他们的照片展示出大量象征DNA晶体周期性的弧线和亮点,几乎令人目不暇接。

近半个世纪前,劳厄用X射线拍摄出第一张闪锌矿的X射线衍射照片(见本系列《十三:晶体透视》插图)。威尔金斯和高斯林的照片也有着颇为相似的布局,显示西格纳提取的DNA的确是规则的晶体。但与那时的劳厄一样,威尔金斯还只能欣赏照片的优美。那些亮点实在过于复杂,一时间无法解析出它们所代表的DNA分子结构。那将是今后几年的艰巨任务。但在这一时刻,由医学研究委员会资助的国王学院生物物理实验室已经有了第一个重大突破。

兰德尔却并不满意。他迫切地感到实验室需要一位专业的X射线衍射实验能手补充甚至取代自学成才的威尔金斯。半年之后,兰德尔宣布他已经找到理想的人选:一位剑桥大学毕业,已经在法国从事多年X射线衍射实验的年轻科学家。兰德尔解释说这位新人选可以在工业界的资助下探测蛋白质结构,扩展实验室的研究范畴。威尔金斯随口回应道,蛋白质已经没意思了,还是研究DNA更为来劲。出乎意料,一直对他这个副主任的意见不屑一顾的兰德尔竟当场表示赞成。

威尔金斯也没想到这一句不经意的调侃或建议几乎彻底改变自己的学术命运。

1938年,18岁的富兰克林(Rosalind Franklin)成为剑桥大学的新生。那年,威尔金斯正好毕业离校。

富兰克林出生于伦敦一个富有的犹太家庭。父亲是银行家,母亲也出自一个显赫的律师家族。中学时,富兰克林被送进伦敦享有盛名的私立女子学校。那里不仅条件优裕,还少见地为女学生提供高质量的科学课程。富兰克林因而着迷于数学、物理和化学,早早立志要成为科学家。相对地,生物只是为将来上医学院的学生准备的课程,没有出现在她的日程表上。毕业后,她顺利地得到剑桥大学的录取。

虽然已经有几十年接受女生的历史,剑桥的女学生只能生活在专门设置、比男生条件差得多的“学院”(college)里。她们上课也必须坐在前几排的“专座”,与后面的男同学分开。富兰克林对这些不平等待遇司空见惯,只是埋头于自己的学业。那时的剑桥今非昔比,随时经历着德国空军的轰炸。伯纳尔已经离去,佩鲁茨也被作为敌侨关进集中营。卡文迪许实验室不再有往日的喧哗,年轻男性都已奔赴各自为国效力的岗位。在空旷的实验室里,只有从法国来避难的女性物理学家威尔(Adrienne Weill)还在工作。威尔曾经是居里夫人的学生,在教导富兰克林X射线衍射技术的同时也言传身教着居里夫人当年作为女性在科学界独立自强的风采,让年轻的富兰克林心驰神往。

不过,一向成绩优异的富兰克林在毕业考试时马失前蹄,只得到“二等一级”(2.1)。虽然比威尔金斯高一级,这个成绩也低于剑桥研究生的标准。但在了解她的教授们极力推荐下,富兰克林还是被剑桥录取。只是她无法继续留在卡文迪许实验室,只能去另外的物理化学系——那是她考试时成绩最高的科目。离开威尔之后,富兰克林才第一次切身地感受到象牙塔中的不公平。她的导师诺里什(Ronald Norrish)那时已经大名鼎鼎,2却只给富兰克林布置没有实际意义的课题。心高气傲的富兰克林与诺里什冲突不断,陷入精神困境。一年后,她借着为战争做贡献的机会逃离诺里什实验室,加入一个政府机构研究煤炭的性质和燃烧、过滤毒气效率。两年后,她以自己的研究成果获得剑桥的博士学位。

战争也在那时结束。富兰克林在威尔的协助下得到法国一家研究所的聘请,到她向往已久的巴黎继续从事煤炭和石墨的X射线衍射研究。在那个没有遭受战火蹂躏的浪漫大都市,富兰克林度过她身心最为愉悦的四年。她所在的实验室里没有诺里什式的学术权威。他们像摩尔根当年的苍蝇屋一样无所禁忌地合作、打闹、争论,如同一个大家庭。富兰克林的科研技艺和成就也快速增长,逐渐在X射线衍射实验领域小有名气。

1949年时,志得意满的富兰克林开始寻找机会返回英国。她的运气不是很好,曾被伯纳尔拒绝。直到一年后,国王学院的兰德尔在朋友介绍下与富兰克林见面,立即为她的剑桥学位、科研经验和表现出的独立自信折服。兰德尔的生物物理实验室亟需有资历、能独当一面的高级人才。他已经对威尔金斯失去耐心。那位过去的学生、副主任不仅工作拖拖拉拉还经常在各方面与自己顶撞。富兰克林正是弥补不足的理想人选。在兰德尔的安排下,富兰克林1950年6月获得来自英国工业界的三年资助,准备半年后迁往伦敦,从事蛋白质分子结构的研究。那时,威尔金斯和高斯林刚刚拍摄出他们第一张清晰的DNA照片。

1950年12月4日,尚未启程的富兰克林又收到兰德尔一封来信,告知她计划变更。兰德尔在“经过仔细的考量并与实验室有关资深成员讨论后”3认为DNA的分子结构更为重要,建议富兰克林搁置蛋白质研究承担起这个课题。他在信中介绍实验室的现状,通告高斯林已经与威尔金斯一起取得初步成果。富兰克林到来后可以与高斯林和另一位访问学生一起协作攻关。

富兰克林当然不会反对。她本来就觉得从工业界接活干不够档次,能够带着研究生进军科学前沿正是她梦寐以求的机会。1951年1月8日,富兰克林到国王学院的生物物理实验室报到。兰德尔热情地将这位新来的专家介绍给高斯林和其他实验室人员。当有点拘谨、紧张的富兰克林询问她的工作安排时,兰德尔简单明了地指示,这里有学生有仪器,也已经有了DNA的X射线衍射照片。富兰克林的任务就是拍摄出更多更好的照片,设法弄懂照片上亮点的含义,解析出DNA的分子结构。一旁的高斯林才领悟到自己的导师已经被更换,从威尔金斯变成了富兰克林。

兰德尔的“实验室有关资深成员”似乎没有包括他的副主任。终其一生,威尔金斯坚持他只是在十来年后才知道兰德尔曾经给富兰克林写过那么一封信,也对大主任为富兰克林所作的安排一无所知。兰德尔寄信的第二天,威尔金斯离开实验室,携女朋友度年终长假。他直到一月中才回来,错过了富兰克林的到来。兰德尔那天当众为富兰克林指定任务时他也不在场。

但威尔金斯为富兰克林的加盟欢欣鼓舞。他自然而然地以为兰德尔罕见地采纳了自己的建议,让富兰克林担任自己的助手共同研究DNA。作为副主任,威尔金斯为富兰克林安排了也是地下室的一个小房间作为办公室。按照预先计划,富兰克林到国王学院后的半年内主要精力还是用于完成她在巴黎实验的后续论文工作,同时熟悉这里的环境和实验。威尔金斯继续与高斯林一起拍摄DNA的X射线衍射照片,依然进展缓慢。作为资深人员,威尔金斯和富兰克林也不时到附近的高级饭店共进午餐,气氛融洽。

远在利兹大学,失去医学研究所委员会资助阿斯特伯里一蹶不振。他的实验室冷冷清清,自己的研究兴趣也朝三暮四,从蛋白质到核酸到细菌不一而足。当年曾在实验室帮忙,被他称为“小工”4的贝顿(Elwyn Beighton)在战争结束后回来攻读博士学位,也跟着他东一榔头西一棒地做着各种实验。被艾弗里忽视之后,阿斯特伯里从查戈夫那里获得高质量的DNA样品。1951年5月底和6月初,贝顿趁阿斯特伯里外出开会之机拍摄了两张X射线衍射照片。阿斯特伯里回来看到后大吃一惊。

贝顿照片上的亮点十分规则,显示出查戈夫DNA样品的纯度也的确很高。但这些亮点的布局非常奇怪。它们在照片的中心向外十字交叉排列,像是一个大写的“X”。阿斯特伯里从来没有看到过这样奇怪的X射线衍射图案。如果与高斯林一年前拍摄出的照片放在一起,没有人会相信那两张大相径庭的照片竟会出自同一种分子晶体。半年后,贝顿又抽空拍摄了一张照片,那醒目的“X”依然故我。

阿斯特伯里不知所措。他担心贝顿闯进了一条死胡同,指示他集中精力于细菌研究完成博士论文。贝顿的DNA照片因而被锁进实验室档案不见天日,不仅没有公开发表也从未在任何学术会议、讲座上出现过。除了他们师徒俩,没人知道那几张照片的存在。

随之,利兹大学也淡出了寻找生命奥秘的生物物理舞台。

(待续)

to bring the logi of physics to the graphi of biology

诺里什将在1967年获得诺贝尔化学奖。

after very careful consideration and discussion with the senior people concerned

lab boy