生命编码背后的故事(廿三)

叩问生命

虽然算不上真正的化学键,鲍林在《化学键的本质》书中还是特别强调氢键的作用。他自信地预言人们会认识到氢键在生理学中比其它任何结构因素都更为重要。它决定着蛋白质分子的形状和彼此“一把钥匙开一把锁”的特异性,在生命现象中不可或缺。

蛋白质分子因而有着多层次的结构。由氨基酸两两相连而成的肽链是最基本的构造,叫做“一级结构”(primary structure)。这条长链再借助氢键折叠起来的“线团”为“二级结构”(secondary structure)。1一级结构的肽链有着共价键的束缚而稳定牢靠,可能储存着生命的指令。氢键维系的二级结构则是蛋白质形状和物理、化学性质及其变性的来源。

这当然还只是一个泛泛而言的机制。化学家对蛋白质如何折叠仍然一无所知。鲍林在自己的实验室中尝试用X射线衍射解析血红蛋白的结构,但浅尝辄止知难而退。他告诉极力鼓励他的洛克菲勒基金会负责人,自己不属于那类将两年多时光完全奉献给一个分子的化学家。

阿斯特伯里在1937年应邀访问加州理工学院,带来他为角蛋白拍摄的最新X射线衍射照片和他自己的蛋白质结构猜想。阿斯特伯里想象中的角蛋白长链如同节日装饰中常见的彩带纸,沿着纸带有折叠着的皱纹。这样的纸条可以拉长缩短,表现出不同的分子结构周期性。

鲍林没有买这个帐。根据他熟知的化学键长度、角度知识,鲍林知道氨基酸的肽链不可能像手风琴的风箱那样折叠。但他也提不出更为正确的结构。面对蛋白质分子中成千上万的原子,鲍林无法应用他驾轻就熟的量子力学计算,只好诉诸自己更为轻车熟路的绝招。

早在探索晶体X射线衍射时,年轻的鲍林意识到从衍射照片的斑点推导晶体结构异常困难。他大胆地反其道而行之,凭借丰富的化学知识和直觉猜想晶体中应有的化学键和周期性,然后用实际的衍射照片加以验证。这个“大胆假设、小心求证”的手段屡屡奏效,被朋友溯源为古希腊早已有之的“随意猜想”2研究方法。在其后的量子力学计算中,鲍林也如法炮制,大胆地猜想出各种行之有效的近似捷径。

然而,这个绝招也没能在角蛋白分子上奏效。鲍林无论如何也凑不出阿斯特伯里已经测量出的0.51或0.332纳米周期性。他只好完全放弃蛋白质分子结构这个硬骨头。

被鲍林回绝后,洛克菲勒基金会还是在大西洋彼岸找到愿意为解析血红蛋白结构埋头苦干的化学家。那是阿斯特伯里的师弟伯纳尔和他的研究生佩鲁茨(Max Perutz)。因为布拉格父子和他们师兄弟的两份君子协定,伯纳尔一直专注于能够生成理想晶体的有机分子。1934年时,他得到瑞典同行送来的胃蛋白酶晶体,与他的研究生霍奇金(Dorothy Hodgkin)3一起拍摄出有史以来第一张蛋白质晶体的X射线衍射图。伯纳尔发现蛋白质晶体非常“喜水”,只在水里浸泡时能够得到清晰的衍射图像。一旦离开了水,晶体会变形,造成图像模糊。尽管他终于看到蛋白质衍射照片时激动莫名,整夜在剑桥大街上盲目游走而不得平静,伯纳尔还是遗憾地发现那衍射图案实在过于复杂,无法解析出内在结构。

两年后,22岁的佩鲁茨从维也纳大学毕业来到剑桥深造。他的兴趣在于生物化学,对X射线衍射一窍不通。当他误打误撞地来到伯纳尔实验室时,伯纳尔斩钉截铁地对他宣布:“生命的秘密就藏在蛋白质的结构里,X射线晶体学是唯一的破解途径。”4佩鲁茨听话地选择血红蛋白晶体结构作为他的博士学位课题。洛克菲勒基金会闻言大喜过望,立即为他提供了资助。

学识渊博、出口成章的伯纳尔被他的学生们半尊重半调侃地昵称为“先哲”(Sage)。但可能受其坚定的共产主义立场连累,他在剑桥始终无法站稳脚跟。1937年,伯纳尔不得不转往伦敦一所小学院担任教授。佩鲁茨权衡利弊后没有紧跟导师,留在剑桥继续自己的课题研究。

也是在那年,卡文迪许实验室主任卢瑟福在接受常规手术时意外离世。自1919年从曼彻斯特大学来这里接替汤姆森后,卢瑟福主持的卡文迪许实验室享誉全球,在原子核物理实验中成果累累,多次收获诺贝尔物理学奖和化学奖。他去世后,剑桥故伎重演,聘请在曼切斯特大学接替卢瑟福教授职位的布拉格再次继承卢瑟福衣钵,在1938年成为卡文迪许实验室主任。

已经49岁的布拉格不再年轻,但不乏朝气。他上任后立即筹资大兴土木扩建实验室。同时,他果断放弃基础雄厚但也每况愈下的核物理研究,全面转向自己拿手的X射线衍射实验。那时,他年迈的父亲已经退休,父子俩的君子协定不再有束缚力。布拉格因而可以放开手脚,兼顾无机的矿物晶体和有机的大分子。伯纳尔留下的实验室和佩鲁茨也被他一并纳入麾下。短短几年,历史悠久的卡文迪许实验室焕然一新。

德尔布吕克去美国后,他在柏林的伙伴梯莫菲也夫接到瓦维洛夫私下传来的警告:李森科在他们的祖国已经一手遮天,受过西方教育的生物学家不仅没有科研机会,而且安全堪忧。不久,瓦维洛夫自己音信全无,仿佛人间蒸发。梯莫菲也夫听从好友的提醒,即使在第二次世界大战爆发后还留在敌对的德国,没有返回苏联。

欧洲很快陷入战争泥潭。1941年初,德国空军在伦敦的狂轰滥炸夺去格里菲斯的生命。虽然他发现的肺炎球菌转型已经被纽菲尔德、赖曼等人证实且在艾弗里的实验室中有了新的进展,这一贡献依然鲜为人知。格里菲斯至死也没能明白自己实验的意义。纪念他的讣告也大都简单提及他一辈子的埋头苦干,似乎乏善可陈。只是在纽约的洛克菲勒医学研究所,艾弗里默默地在自己杂乱无章的办公桌上清出一角,端端正正地放上格里菲斯的照片。

在那场决定命运的英伦空战中,伯纳尔走出象牙之塔,发挥其“先哲”般聪明才智找出有效方法辨别德军投下而未爆的炸弹是无害的哑弹还是极具威胁的延迟引信炸弹。他后来成为评估轰炸效率的专家,曾亲身参与诺曼底登陆。阿斯特伯里则协助训练英国空军飞行员的导航能力。尽管他极力反对,崭露头角的研究生贝尔和实验室助手都被军队征去担任报务员。贝尔在那里与一位美国中尉坠入爱河,战后远嫁新大陆放弃科学生涯。阿斯特伯里后来感概那是他在战争中的最大损失。他和伯纳尔的小师妹朗斯代尔却做出截然不同的选择。她因拒绝参与战事被英国政府投入监狱。

1942年3月11日,他们的“老家伙”,79岁的布拉格在王家研究所的公寓中平静离世。

在德国,纳粹基于优生学的种族政策在战争中终于达到凶残的顶峰。在那场大清洗、大屠杀中,成百上千的德国犹太裔科学家被迫逃亡,更多的犹太人命丧黄泉。爱因斯坦早在1932年永久地离开德国,在美国东部普林斯顿新成立的高等研究院安身。在牛津大学的营救努力下,薛定谔和伦敦也相继逃亡。5留在德国的著名物理学家分别作出不同的抉择。海森堡担负起领导研制原子弹的重任。普朗克消极应付。劳厄则尽一己之力抵制纳粹势力在物理学界的影响。当政府为战争需要收缴一切贵重金属时,劳厄将他那枚因发明X射线衍射技术赢得的金质诺贝尔奖章托付给远在哥本哈根的玻尔。德军在1940年侵入丹麦时,玻尔研究所的化学家赫维西(George de Hevesy)在撤离前将奖章溶解,不起眼地遗留在一堆化学试剂瓶中。战争结束后,他找回那瓶试剂,重新分解出其中的金,由诺贝尔奖委员会再度铸造成奖章后完璧归赵6。赫维西那时也收获了属于他自己的奖章:1943年的诺贝尔化学奖。

在残酷的苏联战场上,列宁格勒曾经被德国军队围困28个月之久。城内近50万人丧生,大部分死于饥饿。在那里的农业科学院,瓦维洛夫的生物学同行们坚守着他收集储藏的种子库。他们之中28人活活饿死,但库内三万多株珍贵麦种颗粒无损。

直到战争结束后的1945年底,苏联政府才透露瓦维洛夫早已在1941年去世。他在监狱中饱受折磨,身体、精神均被击垮,死于饥寒交迫。

在牛津大学,薛定谔在老朋友爱因斯坦启发下提出“薛定谔的猫”(Schrodinger's cat)假想试验,揭示量子力学中隐藏的不可思议。7这个奇葩的想象当时没人注意。现实生活中更为惊异的是他放弃英国的庇护返回奥地利家乡,不久却又不得不再度逃亡。直到1939年10月,薛定谔才在爱尔兰得到长久的安身之所,受聘主持新成立的都柏林高等研究院8。

仿效法拉第在伦敦的传统,都柏林高等研究院每年举办面向大众的普及性科学讲座。作为中立国,爱尔兰没有遭受战争纷扰。1943年,当薛定谔自荐担任演讲人时,这个偏安一隅的首都为之沸腾。国家首相、达官贵人、富商巨贾均纷至沓来,亲睹这位量子力学奠基人、诺贝尔物理学奖获得者的风采。演讲厅无法容纳络绎不绝的听众。薛定谔不得不安排加场,为更多的听众重复讲座内容。这场系列讲座从二月延续到三月,听众自始至终有增无减,兴趣不衰。

薛定谔为这个系列讲座做了精心的准备。他选择的题目简单明了引人注目:《生命是什么?》9在那个战火纷飞的岁月,他要表达的却完全是科学的探索。

这不是薛定谔第一次涉足生命领域。年幼时,他曾天真地以为自己的父亲是一位植物学家。父亲年轻时为家庭生计放弃科学梦想,但劳作之余依然痴迷于采集标本。薛定谔因而对生命现象也心有戚戚。整整10年前,他在柏林讲解《为什么原子那么小?》,信心十足地以统计分析解释生命体必须拥有天文数字的原子:个体原子的运动是随机无序的,只有在超大样本的统计平均中才可能克服个体的躁动,显现确定、有序的生命行为。原子必须非常地小,才能成百万亿地挤进细胞那个狭小空间演绎生命的神奇。

然而就在那次讲座后不久,薛定谔在德尔布吕克和梯莫菲也夫的圈子中得知穆勒以X射线照射引发果蝇突变的实验。他猛然醒悟,生命其实完全不取决于大样本统计的平均。

老成的薛定谔与那些年轻人只是泛泛之交。德尔布吕克、梯莫菲也夫和齐默尔完成“三人论文”后也没想到给这位著名物理学家寄送预印本。薛定谔多年后才从友人处得到这篇无人问津的论文,阅后大喜过望。德尔布吕克在文中描述的计算正是他自己也在琢磨的思路。

在都柏林的讲台上,56岁的薛定谔胸有成竹。他有条不紊地向听众普及个体运动的随机性在大样本中消失的统计学原理,重温自己十年前对生命现象的解析。但他随后话锋一转,指出那只是物理学家面对生命现象时会产生的幼稚看法,而那个幼稚的物理学家就是他本人。生命现象其实远为奇异。

接着,承认自己是外行的薛定谔系统地回顾从孟德尔、魏茨曼、德弗里斯直到摩尔根的遗传学进展和积累的认知。他着重强调染色体在细胞有丝分裂和减数分裂中的行为以及遗传基因处于染色体中的事实。由此,他明确指出染色体就是生命的“编码脚本”10。假如人类有足够的智力,就能从一个受精卵的染色体结构中看出这么一个细胞将来会发育成“黑公鸡还是花母鸡,苍蝇或玉米,杜鹃花、甲虫,还是一只老鼠或者一位女人……”。但染色体还不仅仅是简单的编码。它同时具备将这个发育计划付诸实施的能力。染色体因而不仅是建筑师的设计蓝图,还同时具备建造房屋的技术能力。

自摩尔根的果蝇实验起,染色体或基因作为生命的编码这个说法已经在学术论文中时有所见。德尔布吕克更是在启迪薛定谔思想的“三人论文”中阐述过这一概念。但物理学家薛定谔可能是将这个新兴的科学思想传播给大众的第一人。

薛定谔解释这个作为生命“编码脚本”的染色体是由原子组成的分子。与日常熟悉的固体一样,分子的内部结构相当结实稳定。因为分子和晶体中都有着同样的化学键11。在这个意义上来说,分子就是一种晶体。通常的晶体有着理想的对称性和周期性,每每让物理学家爱不释手。但作为编码,周期性的晶体实在平淡乏味。能够储存生命编码信息的染色体必须是一种“非周期性晶体”(aperiodic crystal)。

在后续的讲座中,薛定谔引述德尔布吕克的理论证明生命现象不是他自己当初幼稚想象的大样本统计行为。按照德尔布吕克的计算,穆勒的X射线只会影响到区区几颗原子,改变它们在分子中的次序或状态。个别原子的“随机”变化没有被它们周围数以万计原子的随机运动淹没,依然独树一帜地更改整只果蝇的生命走向。这说明极少量的原子储存着生命的奥秘,构成生命的编码脚本。命运、遗传因此不是一个源自统计的既定结局,完全可以被个别原子的行为左右——假如那些原子是生命编码脚本的一部分。这正是德尔布吕克在“三人论文”中总结的“基因突变的原子物理模型”。不再幼稚的薛定谔转而认定德尔布吕克的模型是生命唯一可能的解释。“如果德尔布吕克的图像失败,那么我们就只好放弃尝试。12”

生命是什么?薛定谔的讲座在这个设问之后还带有一个副标题:“活细胞的物理问题”13。他在讲座伊始即解释那个带有哗众取宠色彩的设问背后是一个具体、实际的问题:在活着的细胞那狭小空间之内和它发育演化的时间之中所发生的一切是否能用物理定律完全描述?德尔布吕克的分子模型没有违反任何已知的物理定律14,却也没能具体地解释染色体这个“非周期性晶体”如何能够驾驭生命的行为,其中个别原子的“任性”怎样地改变整个生物体的生命轨迹。薛定谔不无遗憾地承认现有的物理定律无法解释这一切。他既充满信心又一厢情愿地表示,要真正理解“生命是什么”,还需要新的物理定律。

伴随讲座的巨大成功,爱尔兰一家出版社早已厉兵秣马,专门请人编辑、润色薛定谔的演讲稿正式出版。从小喜好哲学、那时沉迷于东方思想的薛定谔意犹未尽,又在书后增添一篇题为“关于决定论与自由意志”15的结语。像当年以机械决定论描述自然世界的拉普拉斯一样,薛定谔在生命世界中否定上帝的必要性,并大肆抨击西方宗教观念的弊端。出版社人员看到后大惊失色,这在宗教传统雄厚的爱尔兰无异洪水猛兽。当薛定谔拒绝撤回这篇结语时,他们销毁已经排好的版面,不再履行出版合同。

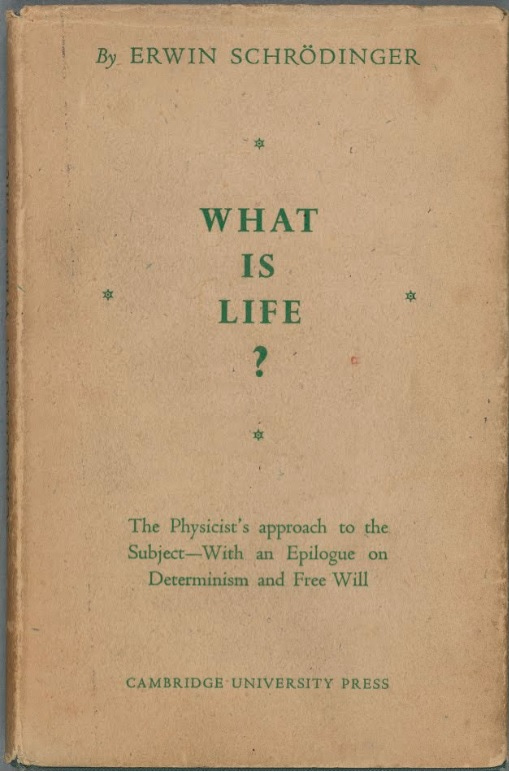

迟至1944年底,《生命是什么?》终于在英国由剑桥大学出版社出版发行。薛定谔有关宗教的结语保持原状,但书的副标题改为“物理学家对这个问题的看法”16。

从19世纪“达尔文斗牛犬”赫胥黎的《生命的物理基础》17到20世纪初摩尔根的《遗传的物理基础》,生物学家一直在寻求以实在的物理解读神秘的生命现象。在第二次世界大战如火如荼之际,物理学家薛定谔投桃报李,以物理的眼光叩问:生命是什么?

但在战争期间偏安于爱尔兰的薛定谔对现代生物学进展的了解并不充分,大致仅限于“三人论文”所涉及的范畴。他不知道在自己埋头研读、沉思的时刻,那篇论文的作者德尔布吕克正在探索“生命的原子”。而在未被战火涉及的美国,遗传生物学又已经有了更多、更新的突破。

(待续)

在这些之上还有更为复杂的“三级结构”(tertiary structure)和“四级结构”(quaternary structure)。

stochastic method

霍奇金是她后来结婚后改用的夫姓,并以这个名字为人广知。在研究生期间,她还是“克劳福特”(Dorothy Crowfoot)。

The secret of life lies in the structure of proteins and X-ray crystallography is the only way to solve it.

同时经历这番磨练的还有属于德国物理学家弗兰克(James Franck)的另一枚奖章。

What is Life?

code-script

薛定谔没有采用“共价键”这一化学名词。他只是解释那是由他的助手海特勒和伦敦使用他的薛定谔方程计算得出的量子力学效应。

If the Delbruck picture should fail, we would have to give up further attempts.

The Physical Aspect of the Living Cell

即没有涉及神秘莫测的生命活力或玻尔的互补原理

On Determinism and Free Will

The Physicist's Approach to the Subject

On the Physical Basis of Life