生命编码背后的故事(十九)

种族卫生

从雪莱夫人、威尔斯到阿道司·赫胥黎,他们围绕人类进化的科幻小说有着一脉相承的“反乌托邦”1色彩。那是自19世纪以来欧洲人文学界的一个流行思潮,悲观地预言科学技术的进步会导致一个人性幻灭的黑暗未来。

当然那只是少数知识分子的悲天悯人。切身体验工业革命的威力后,欧美的社会主流对日新月异的技术发展充满信心。正如贝特森的预计,他们期望新技术能够治理、根绝现存问题,为人类社会带来一个更为光明灿烂的明天。

基因改造还只是遥不可及的幻想。在20世纪初切实可行的还只是高尔顿创立的优生学。这个起源于达尔文进化论和孟德尔遗传学,由高尔顿和皮尔逊赋予严格统计分析的学说已经在美国的达文波特和戈达德等人手中发扬光大,付诸实践。

优生学也正逢其时。工业革命不仅带来经济腾飞和环境污染,还造就一个前所未有的城市产业工人阶层。顺应这一变迁,英国在19世纪实施政治改革,将选举权从贵族逐步扩大至平民。代表下层利益的工党、自由党应运而生,在议会中与传统的保守党分庭抗礼。社会阶层的消失让习惯养尊处优的贵族和知识分子无所适从。他们在高尔顿的数据中意识到自己的优势基因正面临被低等基因融合污染的威胁,毫无保留地接受了优生学。作家威尔斯更对高尔顿只提倡优生优育的“正面优生学”不满。他强调还必须实行更为激进的“负面优生学”以净化人类的基因库。

在威尔斯和英国的学者们坐而论道时,大西洋彼岸的美国在1912年伦敦召开的第一届国际优生学大会上异军突起,让欧洲传统列强刮目相看。

美国没有英国式的贵族传统,但在那个世纪之交也面临着迫切的社会问题。在1890至1910年的20年间,1200多万欧洲移民在工业化后的一派生机勃勃吸引下涌来这里,让早以民族“大熔炉”2闻名于世的新大陆也难以为继。美国的早期移民主要来自欧洲北部,有着基督新教3信仰和所谓“盎格鲁-撒克逊”4血统。新移民则大多来自意大利、爱尔兰、波兰等欧洲穷国,还有很多犹太人。他们在为大熔炉添加“不合适”成分,威胁新大陆的既有秩序。1907年时,美国更新移民法,拒绝“痴呆、弱智以及因为有身体或精神缺陷无法自谋生路”的移民。

那时还没有严格的护照、签证制度。从欧洲纷至沓来的移民被集中在纽约港口的爱丽丝岛5上等候审查。6医生在岛上逐个检查他们的身体和精神状态。评估“痴呆、弱智”的工作则由因《卡利卡克家族》一书暴得大名的戈达德负责。

戈达德组织人手,运用他从欧洲引进的智力问卷对新移民进行测试。他们赫然发现新移民中79%的意大利人、83%的犹太人和87%的俄国人都属于弱智,显然不符条件。这个惊人的结果顿时大大助长美国国内的反移民势力。在大规模遣返不合格移民的同时,美国政府在1924年又一次修改移民法。这版法律为每个国家分别规定限额,防止过多来自“不合适”国家的移民。在那之后,虽然移民法屡屡修改,各国配额数目也多次变动,这个制度一直沿用至今。

问题也不限于外来的移民。1917年,戈达德获准在因为第一次世界大战大举征兵的军队中进行同样的智力测验。他们总共测试了170万名士兵,那是一个前所未有的大样本调查。结果同样令人大跌眼镜:47%白人士兵和89%黑人士兵的智力只能归于愚笨,心理年龄不过十来岁。舆论再度为之大哗。

因为戈达德的努力,优生学在美国不仅有“卡利卡克家族”的生动案例,还具备更有说服力的统计数据。一时间,无论是婚姻时有意识地选择优质配偶的“正面优生学”,还是遏制“不合适人口”生育、繁殖的“负面优生学”观念都广为传播,深得人心。

1924年,美国东部历史悠久的弗吉尼亚州随着优生大潮通过法律,对该州的罪犯和弱智者实行强制性绝育。达文波特和戈达德都参与推动这项立法,但最为积极的还是在该州政府设立的癫痫病和弱智者收容所7中担任负责人的普里迪(Albert Priddy)医生。普里迪在收容所中亲眼目睹需要收容、照料的残障人士逐年增多,不堪重负。他更注意到收容的病人很多来自同一个家庭,突显遗传在加剧社会负担中的作用。普里迪认为只有强制绝育才能根本性地扭转这个趋势。法律生效后,他身体力行地为自己的“病人”施行绝育手术。

普里迪同时也意识到州法律并非可靠的保障。作为联邦制国家,美国各个州可以自行立法,但不得违反联邦宪法。以其中“人权法案”8著称的美国联邦宪法注重保护个人权利。在内战之后增添的第14修正案更明文禁止州政府随意剥夺公民的生命、自由和财产权。普里迪担心有人会据此投诉。如果联邦最高法院判定强制绝育是对弱智者人权的无理侵犯,各州已有的法律将被一网打尽,前功尽弃。为防患于未然,他决定主动出击,寻求联邦法院的支持。

也是在1924年初,普里迪的收容所新接收了一位名叫巴克(Carrie Buck)的少女。巴克当时18岁,已身怀有孕。普里迪对她并不陌生。他在四年前就收容了巴克的母亲,一位被法官判定为只具备八岁孩子智力的贫穷妇女。流落寄养家庭的巴克自称是被那家亲戚强奸而怀孕。寄养家庭为避免丑闻将她交付曾判决她母亲弱智的那位法官发落,巴克随即有了与母亲同样的命运。尽管巴克在学校里成绩出色,没有表现出弱智,收容所的医生还是按照戈达德拟定的标准将她归为“中度愚笨”。

不久,巴克诞下女儿,由收容所送人寄养。两年后,普里迪派去探望的护士汇报那小女孩有弱智迹象。虽然护士因为女孩的年龄过小而无法肯定,普里迪觉得证据已经充足。他将这个一家三代均为弱智的案例诉诸法庭证明强制绝育的必要性。在逐级上诉后,官司打到了联邦最高法院。

1927年5月2日,最高法院的九名大法官以八比一的绝对多数裁决对巴克实行强制绝育是对社会大有益处的善举,如同强制公众接种预防传染病的疫苗。毕竟绝育是比听任其后代成为罪犯被判极刑或者在贫困中饿死更为仁慈的人道关怀。大法官还一针见血地评判:“三代痴呆足够了。9”

正风行的《卡利卡克家族》也是法官们的主要依据之一。在遵循判例法的美国,最高法院的判决相当于国家法律。于是,为保障社会大多数利益而牺牲少数权益的“负面优生学”原则在新大陆有了至高无上的法律效力。

普里迪已经去世,没能亲眼看到他的成果。在弗吉尼亚的收容所里,他的继任者例行公事地为21岁的巴克完成输卵管结扎手术。她只是那个年代因为各种缘由被认定为携带不合适基因而被迫接受绝育手术的六万多美国人之一。

强制绝育也不是弗吉尼亚州在1924年实施的唯一优生学举措。他们那年还通过另一项法律,明文禁止白色人种与有色人种通婚。

17世纪初,来到新大陆的英国白人首先在弗吉尼亚安营扎寨建立殖民地。他们与当地的印第安人发生最早的实质性接触,留下诸如与印第安公主宝嘉康蒂(Pocahontas)联姻的传奇故事。在随后的三个世纪中,弗吉尼亚以规模庞大、获利甚丰的烟草、棉花种植园著称,主要劳力依靠从非洲强掳、贩卖而来的黑人奴隶和后代。直到内战在1865年结束后,美国才终于废止了奴隶制。黑人获得自由身份,并享有宪法第14修正案赋予的平等权利。然而,在传统根深蒂固的弗吉尼亚州,种族隔离和歧视在20世纪初依然是普遍的常态。

高尔顿最早应用统计手段测量人类各种性状时看到不同种族的钟型曲线不仅在身高、体能等方面有所差异,智力测验的结果也颇为相似。他因而认为欧洲白人的平均智商高于非洲黑人,属于优势种族。戈达德在美国士兵中的调查也提供了验证,更让人相信基因的差异不只是以遗传病、贫穷、犯罪和弱智等表象为区分,也会因种族而别。

在第一届优生学大会上,德国医生普洛茨已经提出“种族卫生”概念,提醒具备生存优势的种族捍卫自己的血统纯洁,防止被劣势种族的基因污染。与强制绝育一样,这个概念在十多年后的美国首先付诸实施。弗吉尼亚的法律将“白人”(white)定义为百分之百的“高加索”(Caucasian)血统。一个人的血液中但凡混有任何其它来源都会被归为“有色人”(colored),不被允许与纯种白人联姻。不料,这个标准遭到以拥有宝嘉康蒂血脉为荣的早期白人移民后代反弹。州政府不得不为印第安血统开设特例,但法律禁止白人与黑人通婚的主旨没有改变。

普洛茨只能隔着大洋艳羡美国的成就。无论是在高尔顿的英国还是他自己的德国,优生学在欧洲一直只是纸上谈兵无所作为。为了唤醒沉睡中的德国人,普洛茨勤奋地著书作文介绍新大陆的优生学实践。戈达德的文兰培训学校和《卡利卡克家族》、达文波特在冷泉港实验室的优生记录中心、普里迪的收容所等等都在他笔下栩栩如生。就在弗吉尼亚州通过强制绝育和禁止跨族婚姻法律的1924年,普洛茨的著述在慕尼黑监狱中找到知音,一举改变德国、欧洲乃至全世界的命运。

那年35岁的退伍军人希特勒(Adolf Hitler)正因为发动“啤酒馆政变”失败坐牢,顺便撰写题为《我的奋斗》10的自传,为在第一次世界大战中战败的德国寻找重振雄风之路。普洛茨的著作让他一见倾心,看到一个秉承优生学实践,抛弃不适合人口包袱,维护优等日耳曼血统的强大德意志未来。在《我的奋斗》中,希特勒高度赞扬美国的优生学理念:对不合适人口施行强制性绝育是“人类最为人道的行为”11。

几年后,希特勒领导的国家社会主义德国工人党——纳粹(Nazi)——异军突起,成为议会第一大党。1933年1月30日,希特勒上任总理,进而成为德国的独裁“元首”(Fuehrer)。

优生学旋即成为德国的基本国策。1935年,纳粹政府推出科教电影《遗产》12在全国各地广为播映。影片绘声绘色地介绍美国的《卡利卡克家族》,以希特勒语录作为总结:“身体或精神不健康的人不应该通过孩子延续他们的苦难”。伴随宣传攻势,德国实行一系列“遗传卫生”法律。医生们将弱智、残疾等病人提送专设法庭,在法官检验、批准后为他们实施绝育手术。几年之内,至少40万德国人被迫接受绝育。传统的欧洲终于在优生实践上超越新大陆。但他们并未止步。

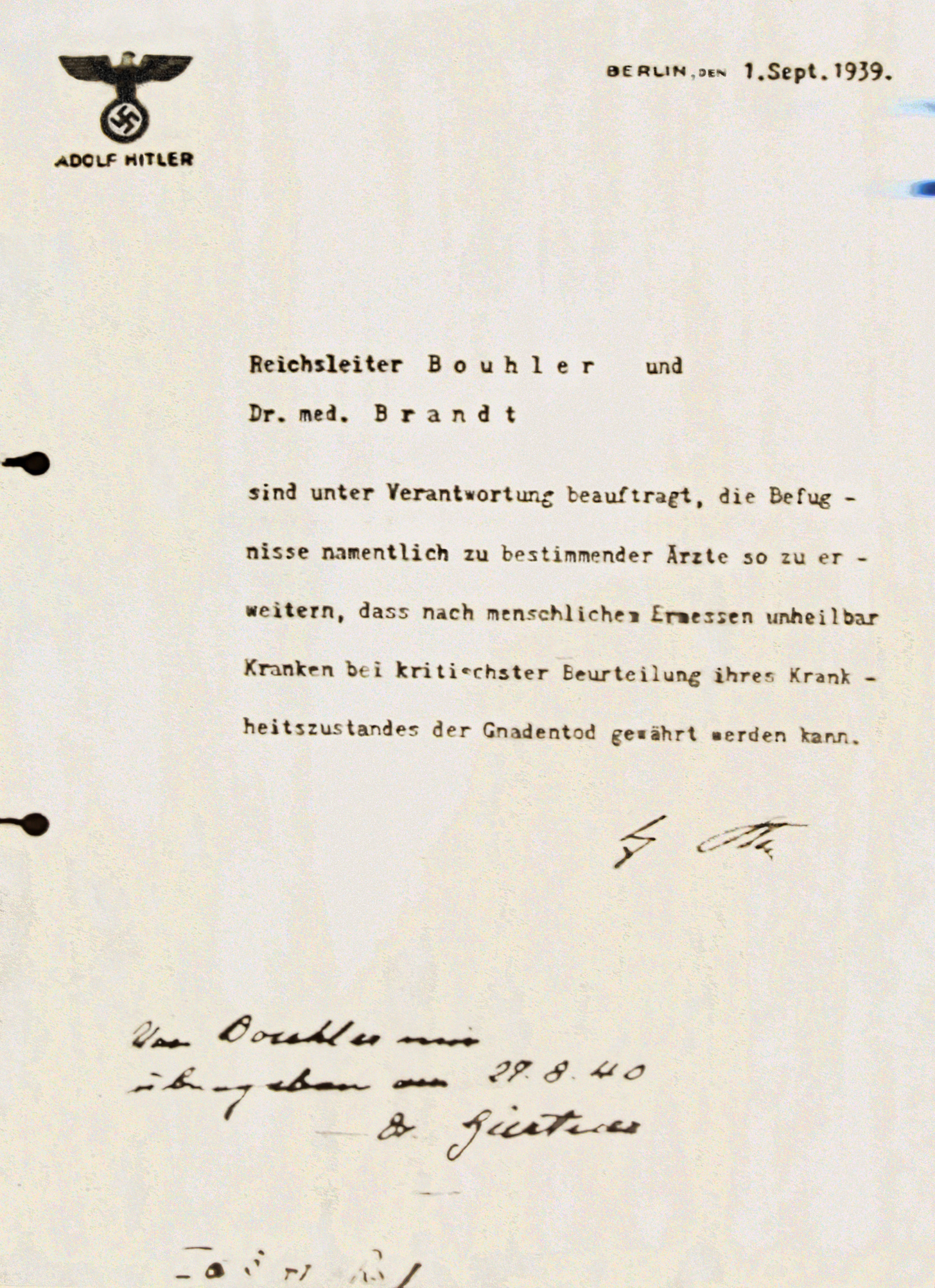

1939年夏天,一对忠诚的党员夫妇致信希特勒。他们才11个月的儿子天生失明,四肢也有残疾。为了国家利益,他们恳求元首批准对孩子实行人道的安乐死措施。那位名叫格哈德(Gerhard Kretschmar)的婴儿随即成为纳粹德国第一个因残疾为国捐躯的生命。短短三星期后,希特勒签署命令,对“不值得生存的生命”13全面施行安乐死解决方案。

这个代号为“T4行动”14项目的适用范围逐渐从婴儿扩大到青少年、成年人,直至发展成为对犹太人、吉普赛人等“不卫生种族”的大规模囚禁和杀戮。一个现实的反乌托邦出现在欧洲大陆。

极具历史的讽刺,优生学在纳粹德国的后来居上正标志着它在美国的覆灭。

1932年8月,希特勒东山再起的前夕,第三届国际优生学大会在纽约的自然历史博物馆隆重召开。会议由达文波特主持,凸显美国在这一领域的领袖地位。因为发现X射线引发果蝇突变而声名鹊起的穆勒应邀发表主题演讲。各国精英对这位生物学后起之秀翘首以盼,欢迎他加入优生学行列。

还是大学生时,左倾激进的穆勒已经对优生学情有独钟,曾召集年轻同学一起探讨这个可以改造人类社会,让世界变得更为美好的新技术。然而,他走上讲台后,达文波特和全场听众却既震惊又失望。在一个多小时的演讲中,穆勒不留情面地痛斥优生学片面地将美国普遍存在的贫困和罪恶归咎于遗传。他指出“卡利卡克”和贝克的家族悲剧是社会不公正的产物,后天的养育远远超越先天的遗传因素。因此,穆勒认为优生学在美国这个充满不平等的国度中于事无补,不过是在强化上层人物拥有优越基因这一历史偏见。

穆勒的抨击是他导师摩尔根质疑优生学的继续。几年前,摩尔根不仅指责优生学忽略社会环境的影响,还从自己果蝇研究的专业角度揭露优生学混淆遗传中“表现型”与“基因型”之区别并完全忽视孟德尔的隐性因子效应,根本不具科学性。他们的挑战终于引起有识人士的警觉。正当优生学在美国如火如荼之际,其背后的问题逐步被暴露。

达文波特在冷泉港实验室创建的优生记录中心首当其冲。这个专事收集遗传、优生数据的机构被揭露管理混乱,数据充满偏见错误百出而毫无科学价值。自创建起一直鼎力支持的卡内基基金会终于在1939年撤销资助。冷泉港实验室随即关闭了这个百无一用的办公室。

在达文波特引导下进入优生学调查研究的戈达德也早对收集的数据有所怀疑。作为心理学家,戈达德意识到爱丽丝岛上移民和美国士兵中弱智比例之令人震惊只能说明他们所用的智力测验本身存在重大缺陷。尤其是在爱丽丝岛上进行的问卷方式完全不顾外国移民的语言交流能力,测验偏差极大。在私下里重新分析数据后,戈达德估算移民中大致“只有”40%属于弱智,远远低于公布的结论。而且,移民智力分布与他们来自的国别并没有关联。

但对戈达德来说,更为致命的是他毕生得意之作《卡利卡克家族》也遭到同样的质疑。心理学界有识之士不相信他的调查人员能在短时间内理清那个家族两个分支几百名成员的血缘传承并准确地把握每个人的智力。当戈达德放心不下地向助手查询时,他难以置信地发觉那个“卡利卡克”祖先在酒吧与女招待的一夜风流只是助手偶然听来的故事。助手没有跟踪调查,连那个女招待的姓名也一无所知。作为“卡利卡克”家族最为戏剧性的分水岭,这个至关重要的线索不过是道听途说,不足为信。

失落的戈达德只得采取鸵鸟政策,继续在公开场合坚持这个家族案例的可靠性,声称只是碍于隐私不能公开当事人的真名实姓。他自己早已离开文兰学校,也逐渐退出优生学专注于幼儿教育。

迟至1980年代,“卡利卡克”的原型沃尔弗顿才为人所知。后代的族谱学家顺藤摸瓜发现女招待生育的恶霸儿子并不是故事中那位士兵的私生子。他们只是同名的远房表兄弟。沃尔弗顿家族的两个分支因而压根没有戈达德描述的共同祖先。不仅如此,即使按照《卡利卡克家族》中描述的谱系,真实家族的两个分支也不具备泾渭分明的命运区别。与其它所有家族、分支一样,他们各自有着自己的强者和弱者。

于是,曾经在美国及世界改变无数人命运的《卡利卡克家族》只是一部虚构的故事。这个残酷的事实揭晓时,它所涉及的人物均已作古。戈达德和引发故事的那个姓沃尔弗顿的女孩都很长寿。戈达德在1957年以90岁高龄辞世。那位八岁时就被送进文兰学校的女孩则活到1978年离世,享年89岁。

但在1930年代末,随着第二次世界大战的全面爆发,德国推行的优生学政策——尤其是犹太人深受其害的悲惨遭遇——引起美国社会的强烈震动。名噪一时的达文波特和其他美国优生学专家顿时沦落为种族灭绝的同路人,因曾与热衷优生学的纳粹沆瀣一气而彻底失去社会信任和地位。

在随后那场民主和独裁的大决战中,优生学在美国悄然消逝。

穆勒在1932年的优生学会议上一番洋洋洒洒后就离开了让他伤心绝望的美国。他没料到在柏林与梯莫菲也夫合作研究的生物研究所隔壁就是德国的人类学、人类遗传和优生学研究所。那里正紧锣密鼓地以科学名义配合着新上任的希特勒和纳粹党的新政策。仅仅一年后,穆勒无奈地再度打点行李,前往他心目中更为理想的国度:社会主义苏联。

在柏林与穆勒失之交臂的德尔布吕克不久后也离开了自己的祖国。他与梯莫菲也夫和齐默尔合作的“三人论文”发表在一份小刊物上,如石沉大海。但在完成那篇论文之后,物理学出身的德尔布吕克兴趣上已经完全转向生物学。他的理想是用最新的量子理论揭开生命现象的奥秘。为了加深对生物学的理解,德尔布吕克在1937年争取到洛克菲勒基金会资助来到美国加州理工学院,投师摩尔根学习基因和遗传。

那时,他还不知道他这个决定会是如何地幸运。

(待续)

anti-utopia 或 dystopia

melting pot

Protestant

Anglo-Saxon

Ellis Island

由太平洋来到美国西海岸的亚洲移民相对很少。他们被集中在旧金山附近的天使岛(Angel Island)接受审查。

Virginia State Colony for Epileptics and Feebleminded

The Bill of Rights

Three generations of imbeciles is enough.

Mein Kampf

the most humane act of mankind

Das Erbe

lebensunwertes Leben

Aktion T4

重复了吧?而且脱离上几篇的生命编码分子生物思路。