生命编码背后的故事(之五)

人类世界

自希波克拉底和亚里士多德起始的融合遗传——两性交配时双方的特征通过“混血”而交融——是19世纪时的主流观点。如果茎干普遍很高的豌豆中出现个别的矮茎豌豆,它们与高茎豌豆交配会孕育出不高不矮的第二代豌豆。假如环境恶化大风肆虐,原先的矮茎豌豆会具备抗倒伏的生存优势。但那第二代不高不矮,抗倒伏能力与矮茎的前辈相比只剩下二分之一。在高茎豌豆占绝大多数情况下,每一代杂交而成的豌豆的高度会越来越趋近纯种的高茎,不再拥有矮茎豌豆的优势。

詹金便是以此质疑自然选择在实践中的不可行。达尔文无以作答。其实,正在他焦虑不安之时,布尔诺修道院园子里的豌豆正在展现出另类的遗传倾向。

孟德尔的矮茎豌豆在与高茎豌豆杂交后虽然在第二代“消失”,但第三代豌豆中会有四分之一是完完全全的矮茎品种,具备前辈百分之百的抗倒伏优势。在恶化的自然条件下,倘若高茎豌豆被尽数摧残,这些矮茎豌豆依然可以死里逃生,成为幸存的新豌豆物种。

面对詹金的挑战,孟德尔的这个实验正是达尔文求之不得的救星。孟德尔的性状因子不会在遗传时被融合,能够在后代中完整地延续自然选择的功效。但也因为这一结果不符合融合遗传的既定思维,他的论文没能引起注意。

达尔文的《物种起源》在1859年底问世时,孟德尔的豌豆实验已经进行了五年。在他的案头上,孟德尔有一本1863年出版的《物种起源》德文第二版。他在上面划了不少重点,还写下心得笔记。可能出于对欧洲大陆天主教会权威的顾虑,身为牧师的孟德尔没有在自己的论文里直接引用或提起达尔文离经叛道的理论。但他复述了达尔文的进化观点,并指出他的豌豆实验表明性状的完整遗传可以支持自然选择的可行性。

达尔文所属的伦敦林奈学会和英国王家学会都在布尔诺自然历史学会的邮寄名单内。它们收到了刊登孟德尔论文的会刊。多病的达尔文在道恩的私宅中深居简出,没有去伦敦翻阅期刊的习惯。孟德尔自己邮寄论文时应该也寄送给了大名鼎鼎的达尔文,但达尔文所存资料中没有这方面的记录。

其实,孟德尔的实验远在天边却也近在眼前。在达尔文的藏书中,有两本德国植物学家的著作提到了孟德尔。达尔文至少仔细阅读过其中一本,在书内很多页面上留下笔记。只是涉及孟德尔那页却还空白如新。1另一本书更不值一提:有关孟德尔那页没被裁开,2表明达尔文压根没有接触过其中内容。

提出进化论思想和创始遗传实验的两位先驱就这样擦肩而过。

那两本专著也不过是在综述杂交育种进展时极为简短地提起孟德尔的实验,未能阐述甚至理解其结果之意义。达尔文即使曾经看到,也不会多加留意。

与曾在维也纳大学师从多普勒的孟德尔不同,达尔文在采集、辨别生物标本之外没有接受过正规的理科训练。因为非凡的观察和归纳能力,他发现了物种进化的秘密。但他也时常会为欠缺基本的数学能力自嘲。在探索遗传机制时,他不可能像孟德尔那样设计具备统计意义的大样本系统实验,因而在自己的兰花、鸽子等杂交尝试中不得要领。假如他读到孟德尔的论文,大概也会迷失于里面的数学分析,无从领会其含义。

孟德尔论文发表时,达尔文也刚刚完成《动物和植物在家养下的变异》。他在书中提出的泛生假说结合历史悠久的融合遗传和拉马克的获得性遗传,已经成为自己确信无疑的理念。虽然那假说中的泛子只是子虚乌有的想象,他也不至于会对孟德尔同样虚无缥缈的因子更感兴趣。

当然,对孟德尔茫然无知的并不只是达尔文。孟德尔论文发表后的30来年里,他和他的遗传因子在学术界完全消失,无人知晓。

对孟德尔和听他讲演的布尔诺自然历史学会会员们来说,如何通过杂交配种培育出高产的良种才是最为迫切的实际问题。孟德尔发现的豌豆遗传规律固然定量精确,却在这上面没有任何指导意义。当这个结果无法在山柳菊中重复后,慕尼黑的内格里和孟德尔自己都失去了兴趣。

优生优育是一个古老的梦想。人类不仅有着培育优良家畜庄稼的需求,也满怀生育出色后代的期望。早在古希腊,柏拉图(Plato)在公元前380年发表的《理想国》3一书中就曾指点迷津:孩子好坏由父母决定。“合适”的父母会生育理想的孩子,不般配的父母只能造就不幸的后代。他这个想法来自前辈毕达哥拉斯的启示。

毕达哥拉斯最为人熟知的是以他命名的“毕达哥拉斯定理”。那在中国是“勾股定理”:直角三角形两条直边——分别名为“勾”和“股”——长度的平方之和等于斜边——弦——长度的平方。

人类对这个定理的认识其实早于毕达哥拉斯。但这类简单数字关系是毕达哥拉斯学派的至爱。他们认为那是一个和谐优美自然世界的本源。这个定理表明一旦直角三角形两条直边的长度确定,它的斜边长度也随之确定,不再能随意。

毕达哥拉斯的信徒们认为生命的孕育也是一个直角三角形:父亲和母亲分别为勾与股,他们生育的孩子即是弦。柏拉图便是以此为据断言孩子的品质完全由父母决定,选择好的父母配对就能得到优秀的孩子。

不过,毕达哥拉斯认为孩子的先天遗传完全来自父亲,母亲只提供后天的养分和环境。这一区分破坏了两条直边的对等和勾股定理的和谐。这个细节没有引起毕达哥拉斯学派的警觉。还是在希波克拉底和柏拉图自己的学生亚里士多德的“混血”概念出现之后,代表父母的勾与股才恢复了对称。

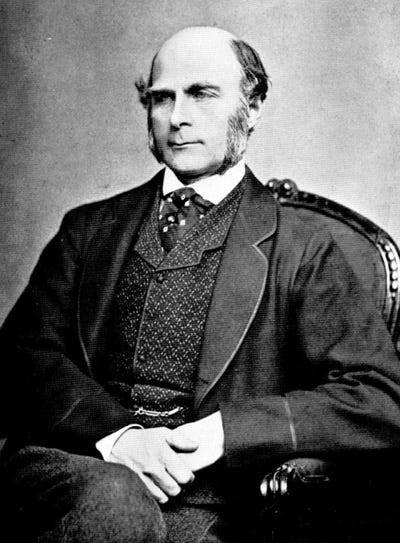

柏拉图的推断当然并非突兀,那也是龙生龙凤生凤的常识。在达尔文和孟德尔以不同方式寻求生物遗传规律的19世纪,对人类自身遗传的研究也进入了定量的范畴。这里引领风骚的正是达尔文的表弟高尔顿。

孟德尔培育的豌豆有不同的品种,可以分别长出高茎与矮茎、白花与紫花这些迥然而异的性状。人类除了性别和肤色之外不具备那么鲜明的区分。在身高体重等体征上,不同人之间只存在有达尔文导师亨斯洛注意过的个体差异。所以,出人头地的大高个和身材五短的侏儒都会因其少见而引人注目。这种奇特让他们经常成为神话传说中的要角和现实世界马戏团中吸引观众的噱头。

19世纪初,比利时的天文学家奎特莱(Adolphe Quetelet)将收集到的孩子身高数据绘图,发现那是一个物理和天文学家在误差分析中早已熟悉的“钟型曲线”4:特别高的和非常矮的人数都极少,大多数人的身高接近于平均值。他因而认为只有中庸的身高才正常,巨人和侏儒属于误差过大的病态。几十年后,他这一分析引起了高尔顿的注意。

高尔顿与他同样一无所知的孟德尔同龄。与达尔文一样,高尔顿从小在优裕环境长大,因天分突出而以神童著称。虽然经常跟着表哥收集昆虫,他更喜欢的却是达尔文的弱项:数学。在剑桥求学时,他很快从医科转为数学,但在考试中屡战屡败,没能获取志在必得的荣誉学位5。这是一次人生重大挫折。他只得拿着父亲留下的遗产去非洲游历散心。

《物种起源》引起的轰动也吸引了高尔顿的注意力。他尤其对达尔文未能解决的遗传问题发生浓厚兴趣。但他自己动手种植豌豆等植物时成活无几,以兔子输血证明泛生假说又事与愿违,还被表哥不屑一顾地撇清了干系。他只好另辟蹊径,把眼光转向奎特莱的数据:研究人类不需要他自己养育样本。

与达尔文广泛联络育种专家一样,高尔顿四处给老师寄送自己设计的仪器,请求、贿赂他们测量学生的身高。他自己也积极地在报纸上刊登广告、到各地庙会集市上摆摊,悬赏收集家族数据。很快,他在不同年龄层的人群中得到与奎特莱的钟型曲线一致的身高分布。通过比较家族传承,高尔顿发现虽然高个子父母不会百分之百地生育高个的孩子,但在统计意义上,身高确实如柏拉图所言完全取决于父母。

他关心的当然也不仅是身高。体重、胸围、臂长、视力、听力、臂力等等,大凡可测的体征、能力都是他收集的数据。他还特意四处游逛,偷偷地为看见的女子长相打分记录。这一切都呈现出标准的钟型曲线。

高尔顿还不满足。相貌之外,人们对后代的最大期望莫过于智力:谁都希冀能生出最聪明的孩子。高尔顿自己是神童,也有着得天独厚的出身。他的父系家族是实业家,曾利用北美殖民地的铁——黑人奴隶价廉物美的产品——制造枪支牟取暴利。他父亲在宗教和社会压力下放弃这个不道德的祖传,转为成功的银行家。他的外祖父便是达尔文的爷爷、启发雪莱夫人灵感的著名医生和诗人。他们这两个家族——还有达尔文母亲的家族——在伦敦甚为显赫,孕育出多名他们表兄弟般的出色子弟。

同时,高尔顿也注意到那些比他更高出一筹,在剑桥赢得荣誉学位的学生大多有着获得同样荣誉的父亲、兄弟或其他近亲。这在道尔顿看来绝非偶然。他发现学生的考试成绩也有着钟型曲线的分布,同样地显示家族的传承。

为了在大量散乱的数据中寻求这样的关联,高尔顿和他的学生皮尔逊(Karl Pearson)总结出一系列诸如“向平均值回归”6、“相关系数”7的概念,将统计学纳入严格的数学体系。利用这些新工具,他们证明人的智力与身高一样有着钟型曲线分布,也同样地与来自父母的遗传息息相关。

1869年,高尔顿在他的新书《遗传的天才》8中发表了他的成果。那是《物种起源》问世的十年之后,他终于也有了与表哥相应的成就。不料达尔文却反应冷淡。他告诉表弟自己的信念:除了傻子,人与人之间智力相差无几。区别只在于热情和勤奋9。

达尔文的《物种起源》书名中的“物种”是复数。他论述的是今天世界上琳琅满目无以计数的物种之起源:它们是自然选择的产物,曾经有着共同的一个祖先。至于那最初的生命体——作为单数的“物种”——的起源不是他的关注所在。相对于从简单到复杂、从单一到五彩缤纷的生命进化过程,最初的起源并不那么重要。

对他来说同样不那么重要的是人类的起源。与哥白尼将地球挪出宇宙中心,视之为太阳系中一颗普通行星相似,达尔文不认为人类在生物界占据任何特殊位置。在生命之树中,人类只是一个普通的枝桠。虽然《物种起源》在人类的由来上只在结尾处略提了一句,他这一革命性观念早已在书中呼之欲出。那正是包括莱尔在内的许多老朋友无法完全接受进化论的感情障碍。

直到《物种起源》问世12年后,达尔文才在《人类的由来及性选择》10中直接讨论了这一论题。他援引种种证据指出人类和与其最接近的大猩猩有着共同的祖先,可能是当初生活在非洲树上的某种猿。

这个明确的表态顷刻引发轩然大波。一时间,“人是猴子变的”成为甚嚣尘上的新闻焦点。但在媒体喧嚣的背后,达尔文的进化论已经得到生物学界的普遍认同——除了那个遗传机制的泛生假说。

1882年,毕生多病的达尔文以73岁高龄辞世。他只想在道恩小镇的墓园中长眠。但在科学界和大众的强烈要求下,他被安葬于英国最为尊贵的安息地:西敏寺11。与他相邻着的有牛顿、赫歇尔和他的朋友莱尔。

列文虎克在17世纪后期已经在他的显微镜下看到活生生的细胞。一个半世纪之后,布朗用威力强大得多的显微镜看到的不只是花粉的运动。1831年,他在伦敦林奈学会报告细胞的内部细节:在几乎完全透明的液态细胞中心有一个不透明的小圆点,像人身上的乳晕。他可以用一个细针头将它挑到细胞之外,看出那像一个裹着薄膜的小豆子。按照拉丁语中的“果核”,布朗将这个细胞中心的小豆豆叫做“细胞核”(nucleus)。

他其实不是第一个看到细胞核的人,但他的命名得到采纳。

在那同时,人们也在更清晰地认识细胞。将生物标本的切片浸泡在液体里观察时,其中的细胞依然富有生命力:一个细胞能够分裂成两个一模一样的细胞。持续的分裂使得细胞数目指数般增长。那正是动物和植物生长的机制。

细胞分裂的过程也如同魔术。在显微镜下,细胞看着很稳定,长时间不会变动。突然间,中心的细胞核不见了,整个细胞变得几近透明。在一阵扭曲、拉长的躁动后,细胞断裂而一分为二。神奇的是那两个新细胞各自的中心又即刻有了圆圆、不透明的细胞核。

这个奇特的转变对生物学家是莫大的挑战。他们处心积虑试图看清楚魔术背后的花招,却只能迷迷糊糊地看到细胞核消失时,那里留下了一些细长的阴影。

1882年,德国的植物学家弗莱明(Walther Flemming)终于找到窍门。他用自己调制的试剂杀死切片里的细胞,让它们瞬时“定格”。然后他加入化学药品,让那些“阴影”与药品发生作用而出现鲜明的颜色。这样,他清楚地看到他的火蝾螈(fire salamander)细胞中有六根不同大小、彼此分离的细丝。因为能够这样染上颜色,这些平时藏在细胞核中的不明物体被称作“染色体”(chromosome)。

从被定格在分裂过程不同时刻的各个细胞中,他可以看出染色体在细胞分裂过程中的行踪:当细胞核消失时,原来的六根染色体每一根都变成了两根,形成六对染色体。随着细胞体的躁动,成对的染色体被拆散分开,在分裂后的两个细胞中各自形成新的细胞核。这样,新的细胞与原来的细胞至少在染色体上别无二致。

因为染色体纤细如丝,弗莱明把这个过程命名为“有丝分裂”(mitosis)。他接着在鸢尾花(iris)和海胆(sea urchin)的标本中也观察到同样的细胞结构和分裂方式,证明那是植物、动物的共性。区别只是不同物种的细胞里有着不同数目的染色体。

但还有另一个惊奇。当弗莱明观察火蝾螈和海胆中产生精子和卵子的细胞分裂时,他赫然发现那些细胞在完成有丝分裂后并未结束,其分裂出的两个细胞立即又再度一分为二。但这次产成的四个新细胞却都只有原来一半的染色体:火蝾螈的精子或卵子细胞中只有三根染色体。因为染色体的减少,这个别致的运作叫做“减数分裂”(meiosis)。

那时,人们已经在显微镜下清楚地看到精子不是列文虎克想象的“微小动物”。它的“大脑袋”里也没有微型的胚胎:那只是一个细胞。同样,卵子也是一个细胞。1878年,德国人赫特维格(Oscar Hertwig)和比利时人贝内登(Edouard Van Beneden)分别真切地观察到海胆和线虫(threadworm)的精子将脑袋钻进相应的卵子完成受精的整个过程。与细胞分裂相反,这时精子与卵子细胞合二为一,成为一个新细胞:受精卵。

精子和卵子都各带有半数的染色体。它们没有像细胞本身一样“融合”,却个个洁身自好,在受精卵中和平共处。这个结局正好恢复“正常”细胞应有的染色体数目。只是受精卵中的染色体一半来自父亲,一半来自母亲。这就是一个新生命的开端。

那正是1884年,孟德尔的风烛残年。他早已无力追踪科学前沿的新进展。弗莱明、赫特维格、贝内登等人更是从未听说过那位布尔诺的牧师,丝毫不知道他们显微镜下的染色体正是在表现出孟德尔当年凭空想象的遗传因子应有的行为。

根据这些观察结果,德国生物学家魏斯曼(August Weismann)将细胞分为两类:只带半数染色体(或孟德尔的两份因子之一)的“生殖细胞”(germ cell)和带有全数染色体的“体细胞”(somatic cell)。前者是精子和卵子细胞,后者则是生物体的其它所有细胞。只有生殖细胞才能参与遗传,组合来自父母双方的染色体(因子)。

魏斯曼虽然也不知道孟德尔,却他熟知达尔文。按照达尔文的泛生假说,生物发育成熟后体内各处的体细胞会释放出泛子,汇集在生殖细胞中传给下一代。没有人在显微镜下看到过泛子的踪迹。为了一探究竟,魏斯曼做了个别出心裁的实验。他将小白鼠的尾巴剪掉,然后让它们交配生育。新生的老鼠却依然长着尾巴。于是他再度将它们的尾巴剪去。如是这般,他一口气繁殖了五代小白鼠,剪去901条尾巴。但这些老鼠的后代仍然顽固地长着长长的尾巴。

显然,那些小白鼠的尾巴没有机会传送泛子给生殖细胞。它们的后代能长出尾巴说明长尾巴的指令、信息早就在生殖细胞中存在,无需传送。这个实验比高尔顿的兔子输血更为雄辩地证明达尔文的泛生假说纯属无稽之谈。它也完全摈除了毕达哥拉斯所谓精液从体内各个器官汲取信息的可能。魏斯曼因而认定生殖细胞是与生俱来,不受后天生活经历的影响。这从根本上否定了拉马克那个从古希腊到达尔文一脉相承的获得性遗传观念。

在这一系列重大突破中,19世纪进入尾声。没有人能预料到人类对自然世界的认识会在新世纪出现巨大的飞跃。

(待续)

关于孟德尔实验的描述在那本书的第52页上。达尔文在50、51、53、54页上都做了笔记,唯独没有碰第52页。

那时出版的图书有的书页前后相连,需要读者自行裁开。

The Republic

bell curve,即“正态分布”(normal distribution)。

英国大学专门授予优等生的学位(honours degree),不是所谓的“名誉学位”(honorary degree)。

regression toward the mean

correlation coefficient

Hereditary Genius

I have always maintained that, except for fools, men did not differ much in intellect, only in zeal and hard work.

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex

Westminster Abbey