生命编码背后的故事(之四)

豌豆世界

当我们凑近观赏盛开的花朵时,我们凝视着的是植物的生殖器。

包括人类自己,绝大多数动物展现出鲜明的性别特征。或为雄性或为雌性,它们有着迥然相异的性器官、体能和外貌。植物却截然不同。花花草草们千株一律,无辨雌雄。

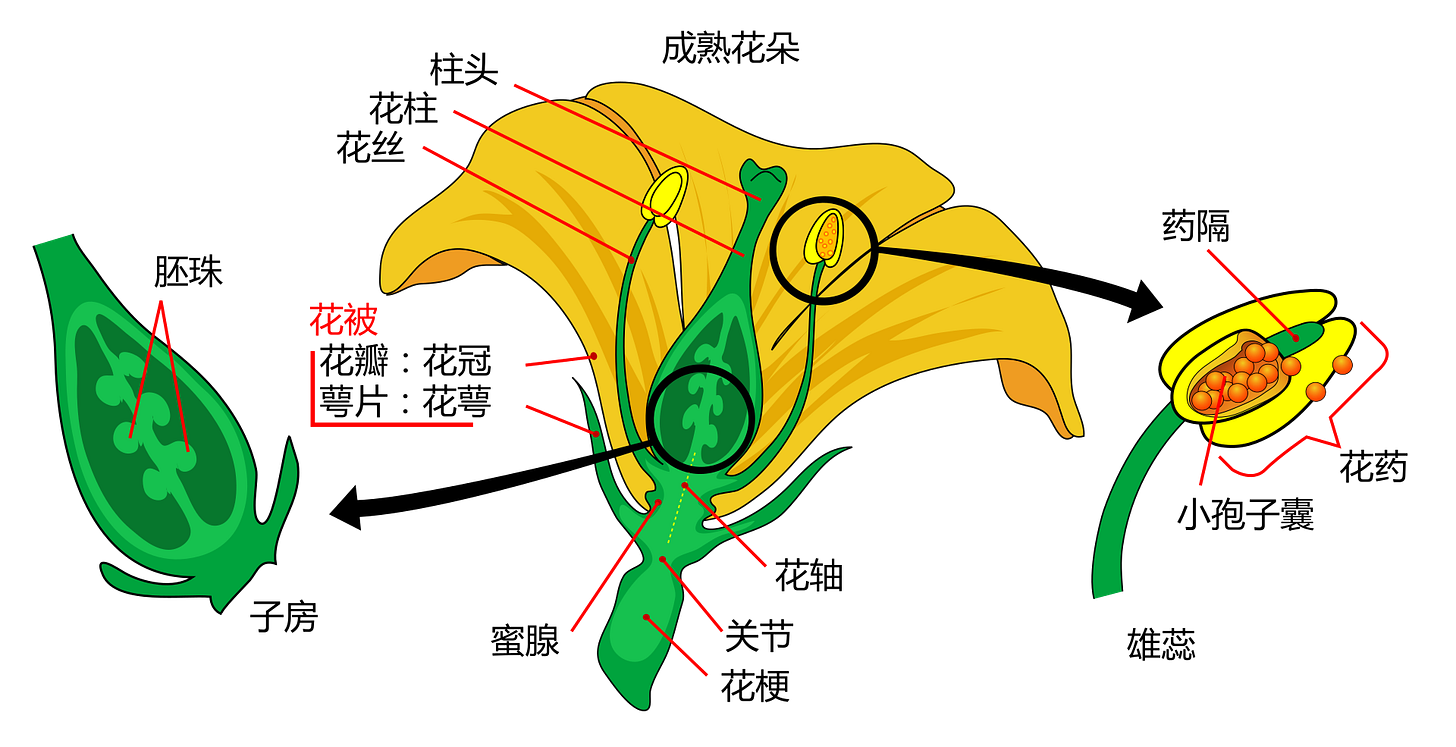

植物也有性,或者说有着与动物性功能相应的两种性器官。它们都存在于花朵之中。虽然看起来姹紫嫣红千姿百态,花的结构其实大同小异。在绚丽多彩的花瓣中间是许多个分成两类的花蕊:一类能产生花粉,另一类则会接受花粉然后孕育出种子。这个机制与动物的两性交配如出一辙,花粉正相当于动物的精子。因此,植物的花蕊按其功能分别被称为雄蕊和雌蕊。雄蕊中有产生花粉的花药,雌蕊中则有接受花粉的柱头和孕育下一代的子房。

大多数植物的雄蕊和雌蕊会在同一朵花中比邻相依。另外一些的两性器官分居在同一枝干的不同花朵中。这样雌雄同株的“双性”在植物中极为普遍,只有少数物种会以类似动物的雌雄异株形式存在。

但无论这些雌雄花蕊如何分布,植物的繁衍机制与动物大同小异,都需要将雄蕊产生的花粉传送到雌蕊上完成受精过程。当然,这里最大的区别在于植物扎根在一处动弹不得,无法自己去寻求、挑选交配对象。它们的性生活依赖第三者的帮忙。历经千万年适应环境的进化之后,植物的花粉细小轻盈,可以随风飘舞,也能方便地粘附在蜜蜂、蝴蝶等昆虫身上,让它们成为不经意的使者,协助花草完成传宗接代的大业。那艳丽的花朵、浓郁的香气、甜美营养的花蜜等等都是植物吸引授粉者光临的有效手段。无论插足的是自然的风还是无心的蜂蝶,哪个雄蕊的花粉最终落到哪个雌蕊上使之受精相当随机,无法预测。

这原本是一个自然选择的过程,直到有了智慧人类的介入。

伦敦林奈学会前主席布朗在1858年那个大恶臭的夏天辞世时,胡克和达尔文等会员并没太悲伤。布朗也是大英博物馆植物部的第一任负责人。达尔文曾在那里协助、学习植物分类工作。他对布朗的细致认真印象深刻,却也看到大师的另一面。布朗自私嫉妒,习惯性地拒绝分享他的标本、资料和新发现。他的过度谨慎也一直是学会和科研的绊脚石。得知布朗去世的消息,达尔文只是感概:“太多的东西随他而去了,因为他总是极度害怕犯错。1”

布朗也曾年轻过。他的人生经历其实与后来的达尔文颇为相似。当年,布朗也从爱丁堡的医学院退学,在25岁时搭乘海军舰船远航到澳大利亚进行长达四年的考察。他在那里采集到4000多种标本,至少半数为欧洲人未曾见过的新奇物种。这些标本遂成为大英博物馆的植物馆基础,也是布朗一辈子辨别分类的宝藏。布朗对由林奈而始的分类学了如指掌,被誉为“行走的编目”2。

1827年,已经44岁的布朗试图观察来自北美一种野花3的花粉形状。他那时拥有的显微镜比150年前列文虎克的版本大为改进,放大率达到1000倍。但在那镜片下,布朗发现他看不清楚散落在水中的花粉。因为它们总是在不停地胡乱跳动着,犹如喝醉酒的行人。他费尽心机也没法让那些花粉停住不动以便观察。

显然,植物的花粉是与列文虎克当年发现的动物精子相同的“微小动物”,可以自主地运动。但布朗的显微镜已经能让他分辨出花粉并没有精子那样长长的尾巴,无法自己游动。作为细致谨慎的科学家,他一丝不苟地进行了一系列对比实验,发现残枝败叶、化石甚至普通石头研磨出的细微碎片也都会同样地“运动”。借助大英博物馆的便利,他还从埃及古董中收集粉末重复了实验,证明那已经死了2000多年的样品也是一样地活跃。虽然不可思议也无从解释,布朗确信这些物体——包括植物的花粉——不是生命体。

尽管布朗根据这些实验一再坚持花粉并非活物,他的发现还是让人相信花粉与精子一样充满“活力”。直至去世,布朗也未能找出这个神秘“布朗运动”(Brownian motion)的谜底。那还要等到半个世纪之后才由瑞士专利局的一位小职员揭开。

然而花粉的另类“活力”却毋庸置疑:它像精子一样能让植物受精育子。远早于布朗试图在显微镜下一睹其真面目之前,人类就已经学会控制、干预和操纵植物的授粉过程,可以像培育长角牛、短角牛以及骡子那样在稻麦玉米、蔬菜水果和花卉中有意识地筛选、配种,造就出一代又一代新颖、优良的品种。

位于欧洲地理中心、今天属于捷克的小镇布尔诺(Brno)在19世纪中叶是一个农业育种的胜地。那里在世纪初就成立了正式的绵羊育种学会和果树育种学会,分别专注于动物和植物的育种。他们举行的技术交流和辩论经常会吸引邻国的专家们专程赶来取经助兴。就连当地修道院的院长也是一位育种专家。

布尔诺的修道院历史悠久,曾经在当地山顶上建有气派十足的大寺院。然而,统治欧洲大陆的罗马帝国皇帝看中了那个所在,在1780年代以一纸诏书将僧侣们驱逐下山。他们只好在郊外一座废弃的修女院栖身,屈居于“细胞”式的狭小房舍。好在那里有着大片的空地可供开垦种植,足以自力更生。为了偿还修道院积欠的债务,院长纳普(Cyril Napp)还亲自动手培育良种出售。

纳普也不只是看重经济收入。他对生命遗传的神秘满怀好奇。在修道院里,他鼓励僧侣们不务正业地钻研有关科学技术,还积极地物色、培养有前途的人才。最受他亲睐的是一位名叫孟德尔(Gregor Mendel)的小青年。孟德尔在1843年10月来到修道院。那时他已经21岁,正走投无路。

孟德尔的祖辈是世代沿袭的佃户。他从小好逸恶劳,但因为喜好读书很受父亲和当地教师的宠爱。当父亲受伤无法继续务农时,他拒绝继承那个面朝黄土背朝天的命运。父亲只得变卖土地租约继续供他上学,妹妹也贡献出自己的嫁妆。孟德尔因而不仅完成中学,还得以在邻近的专科学院修习物理和哲学。因为经常生病休学,他年岁见长却还不具备成家立业能力。

喜爱他的物理老师指点他去投奔布尔诺的修道院。在那个年代,科学研究是有钱有闲阶层的专属。除了凤毛麟角的知识界精英,能够罔顾生活羁绊心无旁骛地追求个人所爱的只有贵族和殷实家庭子弟。孟德尔时运不济,修道院是他的唯一选择。作为神职人员,他可以衣食无忧地探索自然奥秘。当然代价是放弃尘世的人伦,将自己奉献给上帝。

虽然出身穷困,孟德尔并不愿意参与修道院的扶贫济世。因为受过教育,纳普分配他负责修道院的气候观测,同时为孩子授课。孟德尔却没能通过资格考试。纳普没有灰心,出资送他去相距不远的维也纳大学再度进修。

维也纳是奥地利的首都,也是邻近的科学、文化中心。那几年,维也纳大学正因为物理教授多普勒(Christian Doppler)揭示波动与运动关系的新发现4名声远扬。孟德尔在那里如鱼得水,连着上了两年的科学课程并开始发表论文。学成归来后,他却在教师资格考试中二度落败,而且表现得比上一次更为糟糕。

纳普只好安排孟德尔充当非正式的代课教师并协助自己试验杂交育种。1854年,羽翼渐丰的孟德尔大胆地提出新设想,准备进行独立的试验。纳普立即大力支持。他不仅提供园地,还专门为孟德尔搭建起大型温室。

在维也纳大学,孟德尔师从多普勒学到物理实验的设计技巧,尤其是对定量和统计的注重。他感到纳普等人的生物育种只是在盲目地碰运气,缺乏可靠数据。为此,他设计了一套新颖的实验程序,采用那时育种专家们已经相当熟悉的豌豆作为材料。

豌豆有着多种多样的品种,有的茎干长得一人高有的却达不到膝盖;有的开白花有的开紫花;豆荚有的是黄色有的是绿色;豆子的表面有的光滑有的满是皱褶等等。孟德尔逐一分类,共归纳出七对这样有着明显区别的“性状”(character)。

为了不混淆这些形状特征,他在温室里精心地为每一个表征育种,严格控制豆苗的授粉过程。被选中留种的豌豆花中的花药被剪除(阉割),使之无法产生自己的花粉。它们的柱头也被包扎起来,不再能随意获取环境中飘逸的花粉。这样,孟德尔能够像上帝一样完全控制、操纵这些豌豆的传宗接代。他另外选取提供花粉的豌豆苗,用毛笔在其花药上沾取花粉。然后他打开受粉花朵的包扎,小心地将毛笔上的花粉涂抹在柱头上。这是育种专家早已掌握的人工授粉技巧。

孟德尔开始只让高茎豌豆接受高茎豌豆的花粉,矮茎豌豆接受矮茎豌豆的花粉,白花豌豆接受白花豌豆的花粉……几年下来,他收得大量标准化的种子。它们会毫无差错地长成具备某个性状的豌豆。高茎种子播种后生就高茎的豌豆苗,没有矮茎豌豆混于其中。

这是被推向极致的龙生龙凤生凤遗传。但对于孟德尔来说,这还仅仅是基础的准备工作。

有了纯种的豌豆,他开始杂交实验。他让矮茎豌豆的花只接受来自高茎豌豆的花粉。当这样收获的种子发芽长大后,他发现它们千篇一律地都是高茎豌豆。矮茎豌豆的性状完全消失了,更没有出现不高不矮的“融合”效果。这个结果固然突兀,孟德尔却并不十分惊奇。在他之前的育种专家已经注意到类似的表现,只是从未如此醒目。他因而没有就此停手,接着让这些全是高茎的第二代豌豆互相授粉再育出下一代。当第三代种子发芽长大时,孟德尔看到了一个未曾预料的新场景:矮茎豌豆又重新出现了。

早在古希腊,亚里士多德等人就曾注意、记录过“隔代遗传”现象:祖父母的某些生理特征没有被他们的儿女继承,却会在孙子辈重现。孟德尔的矮茎豌豆也是隔代遗传。但他发现这个性状的再现并非随意,至少在统计意义上很有规律:第三代豌豆中四分之三是高茎品种,只有四分之一是矮茎。

聆听过多普勒教诲的孟德尔深知只有大样本的数据才能具备统计意义。他的实验超越了过去任何育种专家的尝试,动辄以几千株豌豆苗作为样本。他也一丝不苟地鉴别、计数收获的每一颗豌豆,记录下详细的数据。在高茎与矮茎杂交实验的同时,他也进行白花紫花、光滑皱褶等不同性状的杂交实验。它们都呈现出一致的结果:杂交的第二代只表现出原来两个性状之一。它们生育的第三代则出现隔代遗传,而且总是第二代性状出现在四分之三豌豆中,隔代遗传的只是余下的四分之一。

孟德尔又细心地进行了对比实验。他发现用高茎豌豆的花粉授予低茎豌豆与相反地用低茎豌豆的花粉授予高茎豌豆结果没有区别。这个遗传表现不随父系、母系变更。他也发现豌豆的这些性状互相之间没有干扰。高茎或低茎豌豆中无论各自有着多少白花或紫花、光滑或皱褶等区别,它们的杂交后代在茎干的高度上总是会呈现第二代全部高茎、第三代高茎和低茎以3:1的比例出现的结果。显然,这是一个确定的遗传规律。

在那一年又一年反反复复播种、授粉、收获、数豆子的岁月里,孟德尔逐渐成长为远近知名的专家。他曾经跟随纳普远赴伦敦参加国际展览会。1863年,他又与纳普一起创立布尔诺自然历史学会。虽然从来没有获得教师资格,他还是连年授课。在另一个意义上,他也是当地著名的“园丁”,弟子无数。

但他不是一个正牌的生物学家。除了纳普,没有人知道他在修道院花园、温室里进行的这些实验。直到11年后的1865年2月8日,他才在布尔诺自然历史学会的40多位会员面前讲述了他观察到的结果。

一个月后的3月8日,学会再度举行会议。孟德尔继续他讲座的下半部分。这次,他对自己的实验结果有了严格的数学解释。

孟德尔的解释其实出乎意料地简单,那是因为他在遗传机理上做了一系列毫无根据的假设。

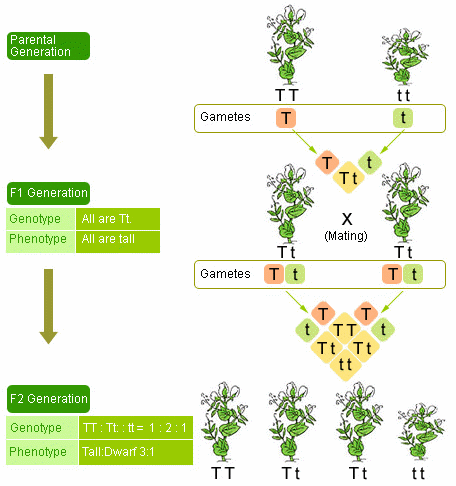

首先,他假定豌豆表现出来的性状由其体内相应的“因子”决定,每个性状有着两个对立的因子。比如高茎因子会让豌豆长得一人高,低茎因子就让它长得很矮。然后,孟德尔又假设每颗豌豆中会有两份这样的因子。在他开始培育的那些一代又一代都会长高茎的纯种豌豆中,两份都是同样的高茎因子。同样,矮茎的纯种豌豆也有着两份矮茎因子。

接下来,孟德尔假定豌豆的花药产生花粉时,它所有的两份因子只有一份会进入花粉。相应地,子房中的卵子也只会获得一份因子。当花粉与卵子结合形成下一代胚胎时,来自父亲花粉的一份因子与来自母亲卵子的另一份因子合起来再度组成新一代豌豆的两个因子。当高茎豌豆的花粉被授予低茎豌豆时,胚胎从父亲继承一份高茎因子,从母亲得到一份低茎因子。如果反过来用低茎豌豆的花粉授予高茎豌豆,胚胎则从父亲继承一份低茎因子,从母亲得到一份高茎因子。这样,第二代豌豆都有着一份高茎因子一份低茎因子,没有区别。所以,他实验里的授粉方向对后代没有影响。

那些第二代豌豆在他的实验中都长出了高茎。他因而假设性状的两个因子并不平等。其中一个强势,是“显性”(dominant)因子。另一个弱势,为“隐性”(recessive)因子。当它们出现在同一颗豌豆中时,只有显性因子会起作用。在茎干高度上,高茎是显性因子,矮茎是隐性因子。所以,高茎与低茎杂交而成的第二代全都长成了高茎豌豆。

接着,孟德尔又假设当上一代的两份因子不一样时,花粉、卵子得到的因子是那两份中随机的之一。于是,各有高茎、矮茎两份因子的第二代互相交配时,它们孕育的第三代豌豆获得的因子对就会像同时投掷两枚硬币的正反面一样有四种不同组合:高茎与高茎、高茎与低茎、低茎与高茎以及低茎与低茎。它们出现的几率完全均等。

因为高茎是显性因子,这些组合中的前三种都会长成高茎的豌豆。只有第四种低茎与低茎的组合才长出低茎豌豆。那便是孟德尔观察到的隔代遗传,正好出现在四分之一的豌豆中。这个准确的统计结果因而为他前面所作的一系列假设提供了令人信服的验证。

孟德尔同样地发现豌豆开紫花来自显性因子的作用,开白花是隐性;豆荚呈黄色为显性,绿色为隐性;豆子表面光滑是显性,皱褶是隐性;如此等等,豌豆的七个性状都有着成对的显性、隐性关系。杂交时,第二代豌豆都只呈现显性性状,而第三代的显性与隐性性状总是以3:1比例出现。这不可能只是巧合。

在孟德尔之前,人类已经有了长期的育种历史。但无论针对动物还是植物,育种是一门手艺,完全依赖专家的眼光、经验和运气。在维也纳大学接受过多普勒训练的孟德尔一颗一颗地计数他收获的豌豆,建立统计模型的做法史无前例。对布尔诺自然历史学会会员来说,他在黑板上写出的一串串数字和各个不同品种的排列组合无异天书。他们一脸懵懂,完全不知孟德尔所云。

历史短暂的布尔诺自然历史学会没有显赫的名声,却也正正经经地出版着自己的会刊。孟德尔宣读的论文在1866年随着会刊寄往欧洲各地的120来个学会和研究机构。他还另外加印了40份,自己分寄给学术界名人。但这漫天的撒网只给他带来一个回音。

德国慕尼黑大学的植物教授内格里(Carl von Nageli)在两个月后给孟德尔回了信。他似乎没时间认真阅读孟德尔的论文,只是居高临下给这位民间科学家一点鼓励。他也提醒孟德尔应该再选取不同的植物验证他的结果。内格里自己研究的是山柳菊(Hieracium umbellatum)。他好心肠地给孟德尔提供了种子。

这封来自大名鼎鼎学术权威的来信让孟德尔备受鼓舞。他立即采纳内格里的合理建议,着手种植山柳菊重复杂交实验。同时,他抓住契机与内格里保持联系,频繁汇报自己的进展和心得。两人的通信来往保持了七年之久。渐渐地,孟德尔的汇报转变成抱怨和诉苦。栽培山柳菊的过程非常不顺利。好不容易成活后,他却发现杂交的结果随机混乱,不但没能重现豌豆的3:1结果,压根就找不出数学规律来。

本来就不是很上心的内格里得知后不再关心这一尝试:无法重复的结果不会有什么科学意义。

孟德尔宣读论文的那年,纳普已经是74岁的老人。他无力出门,没能在自己与孟德尔共同缔造的学会中聆听得意门生的最新进展。如果他还能够明白的话,他应该会由衷地欣喜:孟德尔发现的正是自己一辈子梦寐以求的遗传规律。他没有看错人。

两年后,纳普去世。院长的职位自然而然地由孟德尔接任。

当了家的孟德尔才真正体会到纳普为他能够专心育种所作的努力。这时他不得不将精力转移到修道院的财务上。布尔诺已经属于普鲁士王国管辖。首相俾斯麦(Otto von Bismarck)强令宗教机构向政府纳税。不服气的孟德尔因之与政府打起了旷日持久的官司,再也没时间精力操心他的遗传研究。

十来年后,一位正在巡游欧洲的年轻人来到布尔诺的修道院探访。孟德尔院长热情地带他参观院内种植的各种蔬菜瓜果。说起豌豆时,他只感慨了一句“我做过一个小把戏。但那有一个太长的故事,没法说了。”就岔开了话题。

除了内格里,没有人与他交流过他在豌豆杂交中发现的遗传规律。山柳菊实验的失败也让他怀疑这个发现的普适性。但更让他失望的是这个规律固然能让他恩师纳普欣慰,在如何培育良种的问题上却毫无帮助,不具实用价值。

1884年1月6日,61岁的孟德尔病逝。两天前,他还挣扎着起床到院里的气象站观测,继续他自进入修道院起就一直坚持着的每天三次气候记录。那是纳普派给他的第一项任务。

达尔文正是在纳普去世的1868年出版了他的《动物和植物在家养下的变异》著作。他提出的泛生假说遭到学术界一致批评。但他依然信心十足。因为他始终没能找到过,也无法想象还能有什么别样的遗传机制。

他从未听说过布尔诺的孟德尔。

(待续)

Much died with him, owing to his excessive fear of never making a mistake.

walking catalogue

这是美国探险家刘易斯(Meriwether Lewis)和克拉克(William Clark)在他们那次著名的“刘易斯与克拉克远征”(Lewis and Clark Expedition)考察美国西北部时发现的一种野花。刘易斯以克拉克的名字将该花命名为 Clarkia pulchella。

孟德尔的那些“毫无根据的假设”就是他的独创理论,就像几何有几个“公理”,是无法证明的假设,所有几何定理都从它们导出。