生命编码背后的故事(之一)

生命之树

1858年7月1日,英国的伦敦林奈学会1召开例行会议。这个学会已经有70年的历史。它以瑞典博物学家林奈(Carl Linnaeus)命名,是伦敦学者们分享自然历史、生物分类方面最新成果和思想的场所。

通常,夏天之前的最后一次会议安排在6月中旬。但这年,曾经担任过学会主席的植物学家布朗(Robert Brown)在6月10日以84岁高龄辞世。为了增补他的席位,会议推迟了半个来月。

接近30位会员出席了这次会议。在一个纪念布朗的简短仪式后,会议进入比较奇怪的议程。经著名地质学家莱尔(Charles Lyell)和植物学家胡克(Joseph Hooker)的提议,学会的秘书接连宣读了两份材料。第一份其实只是一名会员两封过去的私信。另一份则是一篇未发表的论文,作者不是该会会员,更是名不见经传。

这两份材料的作者都没有到场。与会者兴趣寥寥,很快散了场。

在伦敦,那是一个臭名昭著的夏季。进入6月份以来,那里热浪滚滚,气温节节攀升,在16日达到史无前例的华氏94.5度2,比往年的平均温度足足高出15度。

一个世纪前,以蒸汽机为代表的工业革命首先在英国发动。伦敦随之崛起,成为傲视全球的大都市。在1858年那个炎热之夏,伦敦城里已经拥挤着200万居民。流经市中心的泰晤士河既是他们的水源也变成为下水道,被灌满了城市排放的工业、生活污水及粪便。这条曾经清澈、甜美和浪漫的河流在那年彻底沦落为“大恶臭”3。

除了德高望重的布朗,四年前因调查伦敦市内的一次霍乱4爆发源而青史留名的斯诺(John Snow)医生在那个气温最高的日子去世。他年仅45岁。66岁高龄的物理学家法拉第(Michael Faraday)亲自架船到河中心用白纸片测量河水的透明度。他随后在报刊上披露了污染的严重程度。

那年49岁的达尔文(Charles Darwin)早已经搬离了伦敦。他是林奈学会的会员,正是秘书宣读的那两封私信的作者。的确,那个奇葩的议程完全是由他而起。但他本人却没有到会。缺席的原因不是伦敦的恶臭或者会议的无关紧要。那天,他正悲伤地安葬才一岁半的小儿子。

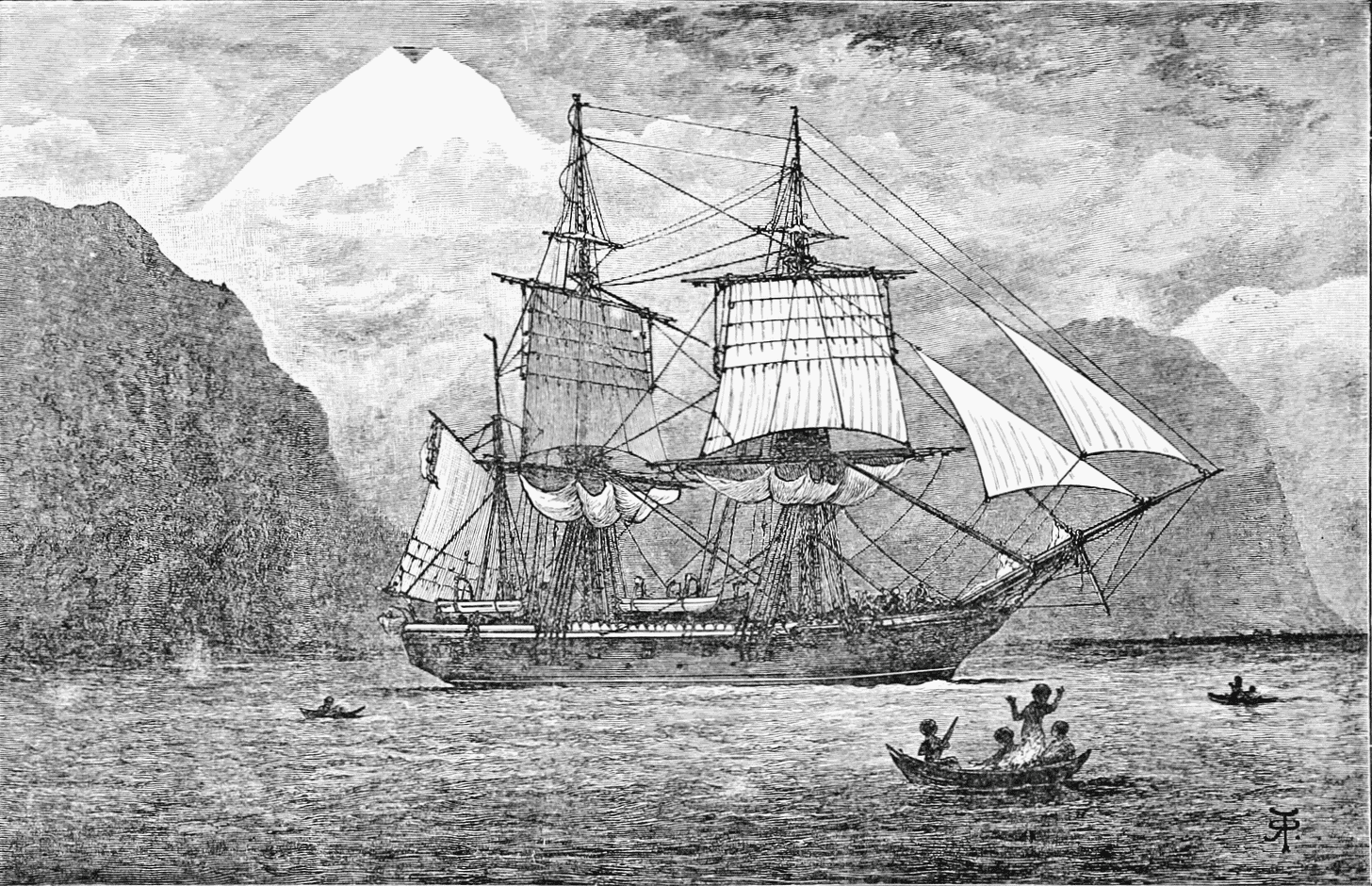

27年前,英国王家海军的贝格尔号(Beagle)护卫舰在1831年12月27日扬帆出海。在没有战事的年代,这艘可以装置十门大炮、具备200多吨载荷能力战舰的使命是全球性海洋测绘。这是它的第二次远洋考察,主要目标是环南美洲海域。这只是一次常规行动,除了前来搭乘的达尔文。

那时的达尔文22岁,刚刚大学毕业。他出身医学世家,祖父和父亲都是伦敦的名医。中学毕业后,他和哥哥一起被父亲送往苏格兰进入最好的爱丁堡大学医学院。但从小养尊处优的达尔文无法面对那时没有麻醉药手术的残忍和血污,拒绝进入手术室。他把时间和精力全用来制作植物标本。无奈的父亲只好允许他放弃祖传衣钵,转到剑桥大学修习神学,准备毕业后成为一名体面的地方牧师。

在剑桥,达尔文拜亨斯洛(John Henslow)为师。亨斯洛是一位知识渊博的牧师,也是剑桥的矿物学和植物学教授,还掌管着那里的植物园。作为神职人员,亨斯洛相信人世间的一切均为上帝的亲手之作。造物主按自己的喜好创造了千姿百态的物种(species),让它们展现出绚丽多彩的生机。亨斯洛感兴趣的是上帝设计的物种在地球上的不同环境中生长时可以出现多大的差异。他将同一个物种的花卉标本并列在一起,比较它们长度、大小、形状等表征区别。在那个专注于发现、归类新物种的年代,这还是一个罕见的研究方法。

因为亨斯洛的指导和呵护,达尔文在剑桥如鱼得水。跟随导师在野外远足,采集花草、昆虫标本是他大学时代最为快乐的时光。他的勤奋和热忱也获得导师的青睐。当得知贝格尔号的船长在寻找一位博物学者加入他们的远洋考察时,亨斯洛推荐了这位得意门生。这是一个不仅没有报酬,还需要自己负担费用的“职位”。达尔文的父亲本来很不以为然,也还是在被说服后慷慨地提供了资助。

贝格尔号离开英国后跨大西洋南下,穿越赤道抵达南美洲东部的巴西开始水文勘测。为了能够精确地绘制海图,他们每到一处都会停靠好几天。达尔文因而有大量的时间可以上岸巡游。他或徒步或骑马,四处考察地势地貌,收集矿物、化石,制作鸟禽、花草标本。

1835年的9月中,已经航行了三年多的贝格尔号绕过大半个南美洲来到其西北部。在距厄瓜多尔海岸约900千米的外海中有一组人迹罕至的火山岛,名为加拉帕戈斯群岛(Galapagos Islands)。贝格尔号在这里花了一个来月逐岛拜访,进行细致的测量工作。达尔文乐得整日在岛上跋涉攀爬,观察那里特有的鸟雀和花草。他把各种动物骨架和化石搬回军舰,直让船长对着那一堆又一堆的“垃圾”摇头叹息。

为将来当牧师做准备,达尔文在剑桥阅读过大量宗教文献,包括佩利(William Paley)在1802年出版的《自然神学》5。佩利在这部名闻遐迩的著作中生动地阐述:假如在野外踢到一块石头,他可以理所当然地觉得那石头是自然的存在,不足为奇。但如果他发现地上有一块怀表,看到里面精致的齿轮、摆轮等等,就没法同样地认为它也是从来都在那里。那块表必定有它的来历,出自某个心灵手巧钟表匠的设计、制造。

地球上的动物内部也有着各种巧妙的关节、韧带等“机关”,可以让它们灵活地转头、奔跑、负重。这些与怀表内部的机械一样地鬼斧神工,不可能是自然的产物。之所以能有人类和其它生命体存在,背后肯定也曾有过一个作为设计师的“钟表匠”。那当然只能是上帝。

佩利是剑桥培养的牧师。这个钟表匠比喻为神创论及上帝的存在提供了令人信服的佐证,因而在神学界内外均流传甚广。

达尔文在剑桥的阅读也不限于神学家的作品。毕业前,他还读到也是剑桥毕业的赫歇尔(John Herschel)新出版的专著。与佩利的观点相反,赫歇尔认为物理、化学乃至生物的行为都能够由可被理解的因果关系解释,不需要诉诸子虚乌有的神迹。

赫歇尔和他的父亲都是成就卓著的天文学家6。他的论述秉承了自伽利略(Galileo Galilei)和牛顿(Isaac Newton)以来近300年天文、物理观测和实践的结晶。在也是剑桥老校友的牛顿所揭示的动力学中,无论在天上巡游的行星还是从树上掉落的苹果都遵从同样的物理定律,没有超自然或随机因素的余地。18世纪的法国数学家拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)因而豪迈地宣告,只要能掌握世界在今天的全部信息,就能准确地预测未来,不需要假设上帝的存在。

赫歇尔在书中论述的便是与拉普拉斯一脉相承的机械决定论。他更将这一信念推广到生物领域。因为生命体虽然表面上极为复杂,它们仍然会遵从同样的物理定律。赫歇尔还没有足够勇气挑战生命的最初起源,保留其神创的可能性。但他指出,一旦生命体出现之后,便不再会需要上帝。它们可以像日月星辰一样自我演化出新的物种。

在赫歇尔、达尔文所在的19世纪初,人类学家开始描画出人类语言的历史演化脉络。古老的语言、词汇在社会交流中经常脱胎换骨,衍生出新的语种。地质学家则认为地球上的山川河流并非自古而来的常态,也是长期不断变化的结果。赫歇尔用这些例子说明人们可以通过各种历史遗迹发现、理解这类动辄需要几百年、上千年时间的缓慢变迁,包括生命现象。但他同时也承认自己无法解开生命起源和演化机制,称之为“谜中之谜”7。

达尔文登上贝格尔号军舰时,他随身携带的就有一本莱尔新出版的《地质学原理》8。在这本教程中,莱尔论证气势磅礴的山脉峡谷、错综复杂的水系汪洋不是出自既定的设计,也并非一时一刻的创造,而是经年累月中由滔滔的洪水和长流的细水冲刷、雕琢的产物。在南美和加拉帕戈斯群岛的众多火山上,达尔文看到很多远古海洋留下的遗迹,足以佐证莱尔的沧海变桑田式地质演变设想。

贝格尔号完成对加拉帕戈斯群岛的考察后取道太平洋绕地球一圈返航。达尔文终于有空闲整理他从那些岛上搬回,已经堆满了甲板的宝贝——船长眼里的垃圾。遵从导师亨斯洛的榜样,他将同类生物标本排列在一起比较互相之间的差异。不久,他看出收集到的知更鸟(mockingbird)属于三个不同的物种。这本身不是很奇怪。但蹊跷的是它们的种属总是伴随着它们所属的岛屿:同一个岛上的知更鸟全是同一种,只是不同岛上的知更鸟才会是不同种。这让他非常好奇,想知道其它动物是否也会如此。可惜的是他只为知更鸟标本详细记录了岛别。在群岛之间巡游的五个星期里,水手们曾捕捉大量的乌龟为食,却没有留意过那些乌龟是否也像知更鸟一样因岛而异。为时已晚,在一望无际太平洋上的达尔文只能在日记中写下一句:“每个变种在自己的岛上是一致的”9。

当贝格尔号在1836年10月2日结束历时近五年的环球航行回到英国时,达尔文已经不再是出发时那个默默无名的大学毕业生。他沿途寄回的一箱又一箱化石和标本早就先声夺人,在伦敦学界引起轰动。包括莱尔、胡克在内的众多知名地质、考古、生物学家纷纷加入为这些见所未见的异域宝藏的分析、辨别、归类工作。

他们很快发现了新的惊奇。达尔文在南美发现的化石与当地现存动物的分布相当一致。比如他找到犰狳(armadillo)化石的山谷也有着活生生的犰狳出没,只是化石表明过去的犰狳比现在的庞大得多。达尔文还曾找到一块股骨化石,被鉴定属于南美特有的美洲驼。但那化石之大说明小巧玲珑的美洲驼曾经有过壮硕如大象的时光。

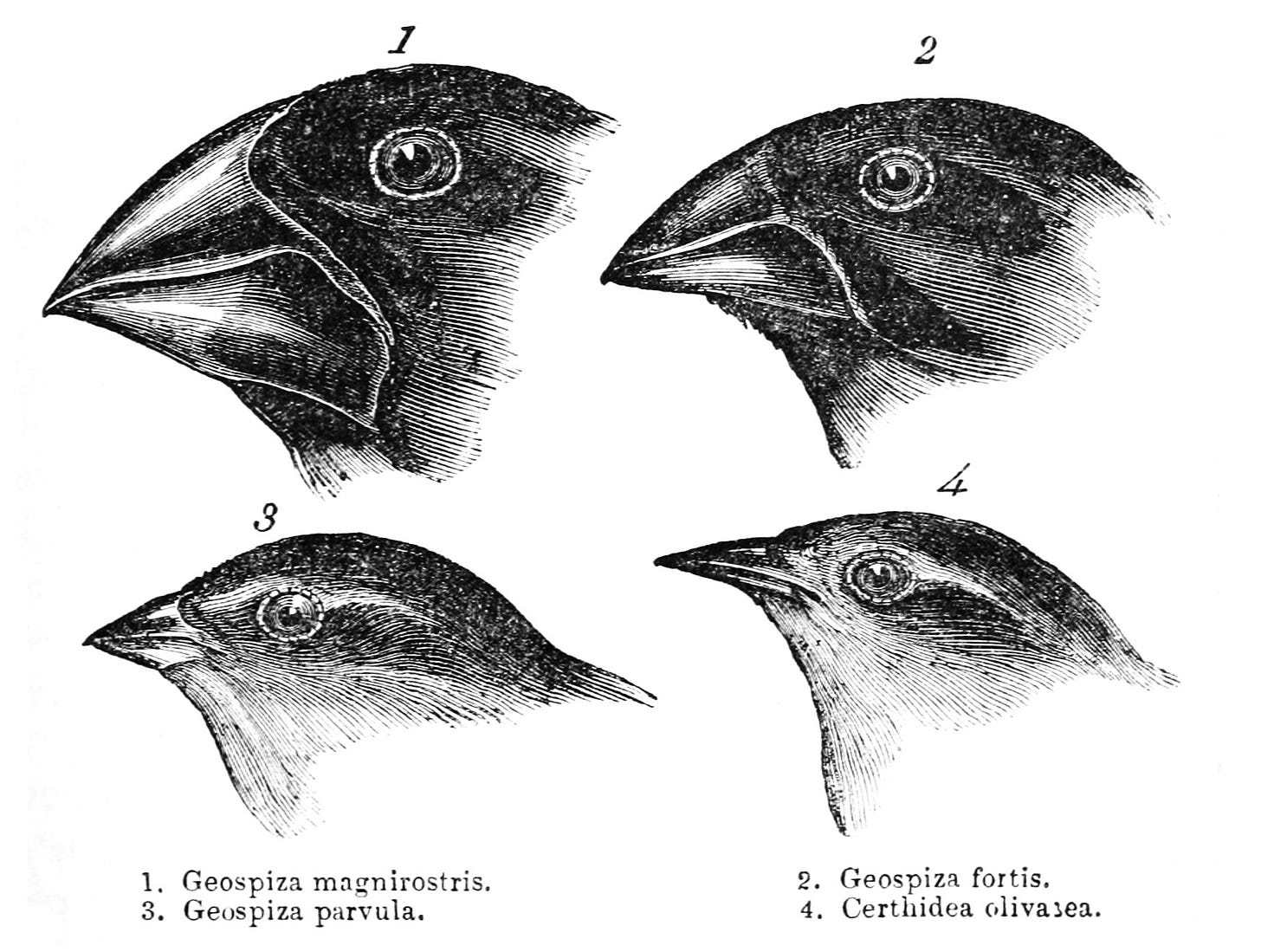

著名鸟类专家古尔德(John Gould)在达尔文从加拉帕戈斯群岛带回的鸟类标本中发现多达13种的雀(finch)。它们虽然都是雀,却在嘴、爪、羽毛等形态上差异极大,以至于达尔文将它们误认为其它鸟类,比如鹪鹩。

达尔文自己没有觉得这些新发现多么不可思议。他早已有“每个变种在自己的岛上是一致的”思想准备,这时更有了进一步的想法。在那个地域不大的加拉帕戈斯群岛能出现三种知更鸟、13种雀应该既不是偶然也非特意的设计。他判断它们是来自同一个祖先的变种,因为后来分开在不同的岛屿生存才逐渐有了不同的表征。如果岛上有着充足的水果和小虫,那里的雀会有长而尖的嘴,便于以它们为食。别的岛上的雀则可能长出扁平的喙,专门对付那里的种子和坚果。因为岛屿之间的隔离,它们各自的特长得以长期保持而形成不同的物种。与岛屿随火山爆发而生、人类语言随社会交流而变一样,这是一个自然的过程。

只是,与作为食物被消化了的乌龟一样,达尔文当初没有刻意记录那些雀所属的岛屿。他因而无法将它们与知更鸟并列作为“每个变种在自己的岛上是一致的”例证。

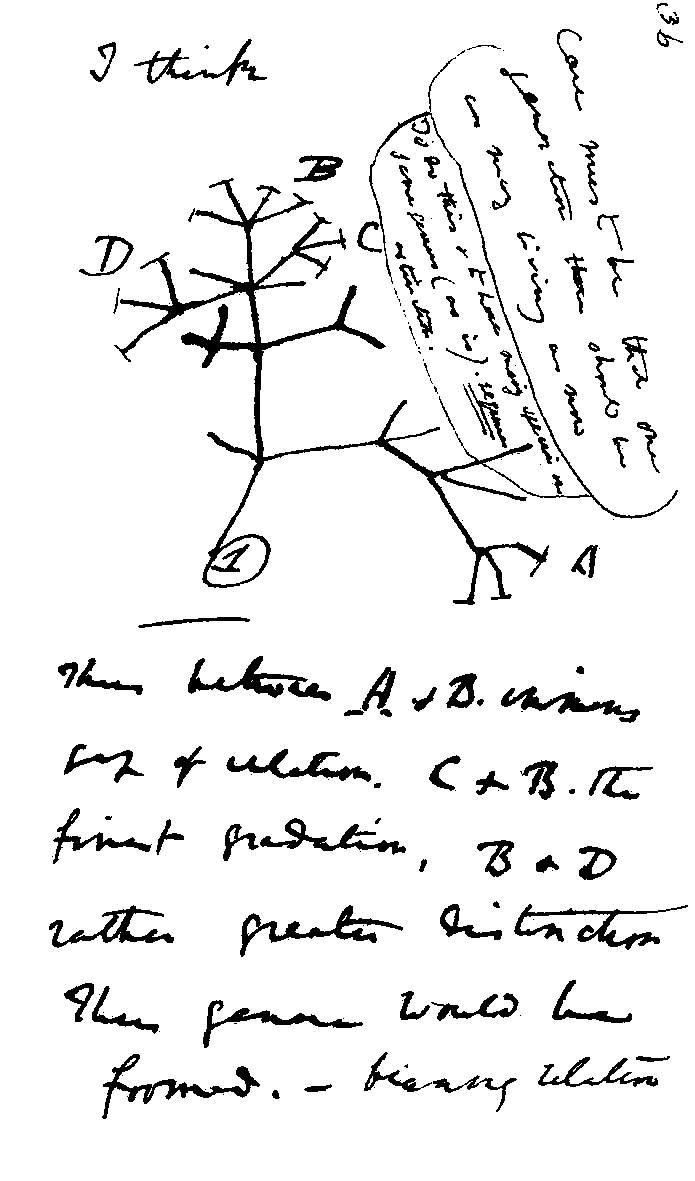

回到英国仅九个月后的1837年7月,达尔文在笔记本中写下了他的想法。他还歪歪扭扭地画出一颗树,如同小孩子的幼稚手笔。这个粗糙的模型代表着一个崭新的思想:世间所有的生物种类寻根问底都有着一个共同的来源,那便是树的根。由树根发芽而长出的主干是第一个物种,从主干上陆续分叉而出的树枝代表着新物种的出现。这些树枝本身又会不断地分叉,也就产生出越来越多的物种。

这就是达尔文的“生命之树”10。

在加拉帕戈斯群岛,这棵树的某个枝桠在过去某个时刻分叉出三支新芽。它们分别长成达尔文在三个不同岛屿上发现的三种知更鸟。另一根枝桠还长出13个分支,成为群岛中的雀种。至于那些南美的犰狳和美洲驼,它们的大小也是在同样的演化过程中发生了明显的变异。

如此,无论是初春万紫千红的野花还是深秋五谷丰登的收获,无论是鹰击长空还是鱼翔浅底,地球上生机勃勃、无计其数之不同种类的生命都是这颗大树的枝叶。这个各尽其能、互为依存而精巧均衡的生物圈不是佩利心目中的一块叹为观止的怀表,而是这颗大树自然长成的茂盛。虽然尚不清楚这颗树本身的来历,但只要有了那原初的树根、树干,而后出现的物种便都是自然演化的产物,(再)无需上帝插手。

那也正是达尔文的校友、天文学家赫歇尔的理念。

这也是一个非同一般地离经叛道的思想。虽然他自己信心十足,达尔文还是在草图上标注上“我想”的字样。那还只是他自己的笔记。他更没有将其公之于众的准备。

1839年1月,达尔文与比他大九个月的表姐艾玛(Emma Wedgwood)11结婚。一个月后,他进入了而立之年。

当然,有着殷实家族背景的达尔文只成家而无须立业。有了搭乘贝格尔号环球旅行这一人生经历之后,他早就打消了担任地方牧师的念头——那五年里积累的珍贵资料和记忆亟待整理和出版。除了接受一些相关的科研资助,他没有也不需要工作职位或收入。而最为重要的,他必须集中时间精力为他的“生命之树”寻觅证据。

但他能投入的时间精力却非常有限。虽然还很年轻,达尔文却已经疾病缠身,几乎每天都要忍受胃痛、恶心、呕吐甚至头疼、发烧等莫名症状的折磨,无法专心工作。他的父亲是首屈一指的医生,却也与伦敦的其他名医一样束手无策。12他们只能叮嘱他多休息、疗养。达尔文不得不把越来越多的时间花在当时流行的水疗护理上。他的工作因而进展缓慢。

1842年,达尔文夫妇在他父亲的资助下在伦敦东南距离市区近30千米之遥的一个叫做道恩的小村庄里买下一座大房子,彻底告别了都市的喧嚣和急剧恶化中的工业化和人口激增带来的污染。虽然那里清新的空气并没能缓解他的病情,达尔文至少有了他钟爱的清静。他和艾玛的小世界也在膨胀,基本上每一两年就会有一个孩子问世,为两人共属的家族之树添枝加叶。这个越来越大的家庭还拥有着为数不少的保姆、家庭教师、管家、仆人、厨师、车夫、园丁以及其他打杂人手。

除了频繁拜访水疗馆的必须,达尔文几乎闭门不出。他只是在有迫不得已的会议和应酬时才会进城去伦敦。在道恩大房子的前后院,他亲自设计、建造了花园、温室和散步的小径,既可以种花、养蜂、观察蚂蚁习性,进行生物实验又能享受乡间的安宁。在这样的隐居式生活中,他与伦敦以及遍布世界的生物学家保持着经常的通信联络,随时交流新的成果和体会。

也是在这些通信中,达尔文开始向少数同行朋友私下透露他的新思想。莱尔得知后立即催促达尔文尽快发表论文。莱尔是地质学家。他的地貌演变理论是启迪达尔文新思想的源泉之一。虽然隔行,莱尔敏感地预料到这样的创见也肯定会在另外某个人的头脑中出现。如果达尔文继续拖延,迟早会痛失优先权。

达尔文却不为所动。这个理论一旦面世,必然会引起与传统宗教观念针锋相对的冲突。他深知事关重大不愿意贸然行事而无谓地得罪社会主流,包括他那笃信上帝的妻子艾玛。因此他固执地反复考虑问题的方方面面,没完没了地寻找证据。在信件里,他永远需要两三年的时间才能写出内容将多达好几卷的著作。

当伦敦大恶臭的1858年到来时,达尔文在贝格尔号返航途中写下“每个变种在自己的岛上是一致的”那句话已经过去了22年。他笔记本里那颗生命之树也被禁锢了21年。除了给朋友的那几封信,这个新思想、新理论还只是他的个人秘密。纵然莱尔一再催促,达尔文依然纹丝不动。

在那个炎热的夏天,达尔文在忍受自己的病累同时还心烦意乱。他所在的道恩村流行着猩红热13,相继有多人去世。他和艾玛已经有了十个孩子。他们向来体弱多病,其中两三个开始发烧,让达尔文焦灼不安。

最热的6月16日过去两天后,达尔文收到一份来自亚洲的邮件。35岁的华莱士(Alfred Wallace)正在马来群岛进行与达尔文20多年前相似的考察。一年前,莱尔曾将华莱士的一篇论文转给达尔文。达尔文从中看出那位年轻人有与自己非常相似的想法,回信大为赞赏鼓励,引为知音。这次,华莱士冒昧地将新的论文手稿直接寄给达尔文,有请前辈定夺。

达尔文一读之下大惊失色。他随即将论文转寄莱尔,并附信承认莱尔的先见之明:他的确失算了。华莱士这篇论文几乎就是他尚未发表手稿的翻版,甚至遣词造句都颇为神似,实在匪夷所思。情急之下,达尔文不得不向莱尔求援。莱尔在伦敦知识界地位显赫,也能够证明自己的优先资格。但达尔文同时也宅心仁厚,唯恐会因此抹杀华莱士显然是独立做出的同一发现。

花甲之年的莱尔果然出手不凡。那时布朗刚刚去世,林奈学会的会议推迟至7月1日举行。莱尔看到那正是为达尔文和华莱士各自的发现确立历史地位的契机。他于是与胡克联手设定了那次会议的奇怪议程。在他们的安排下,学会秘书首先宣读达尔文的两封旧信。其一是他在1839年所作,曾在1844年抄送给胡克。其二是他一年前写给美国哈佛大学一位教授的信。达尔文在这两封信中比较详细地介绍了自己的理论。莱尔和胡克为信件的真实性提供担保。随后,秘书又宣读了华莱士的新论文。其内容与那两封信极其相似,但时间上显然在它们之后。

会议召开的那天,华莱士还远在亚洲。达尔文则与艾玛一起在道恩的公墓里安葬了两天前病故的他们最小的儿子。这是他们不幸失去的第三个孩子。

一个多月后,达尔文的两封信和华莱士的论文一起在林奈学会的会刊上发表,以白纸黑字的形式将这段掌故载入史册。

一年后,达尔文的著作《物种起源》14在1859年11月24日正式出版。第一批印刷的1000多册即刻销售一空。一个多月后,印数3000本的第二版再度一册难求。他的名字和他那独特的新理论一起在伦敦不胫而走,很快也传遍北美和欧洲大陆。

那时已经年过半百的达尔文却忧心忡忡。他早就意识到这个已经反复酝酿了20多年,最终还是不得不仓促问世的新理论隐含着一个可能会是致命的漏洞。

(待续)

Linnean Society of London

摄氏35度。

Great Stink

cholera

Natural Theology

mystery of mysteries

Principles of Geology

Each variety is constant in its own island.

tree of life

艾玛的父亲是达尔文母亲的弟弟。

达尔文的病症困扰了他一辈子,却没有引发过重大病变。后世的医学家对此有诸多猜测,包括心理、精神问题、细菌感染、内耳梅尼埃综合症(Menieres disease)、乳糖不耐等等,莫衷一是。

scarlet fever

On the Origin of Species