气候变迁背后的故事(之四)

地与天

其实,人类最迟在进入男耕女织农业文明时已经开始对自然世界的经验主义观察,从中归纳出瞬息万变天气背后的长期、稳定规律。精确定量的测量也在早于培根两千多年的希腊硕果累累。

公元前三千年的埃及先民会留意夜空中最明亮的天狼星(Sirius)。当它黎明时伴随太阳出现在东方,人们知道尼罗河即将泛滥,为两岸土壤带来丰沃的肥料。那是他们开始耕耘播种的信号。希腊人也知道每当一个繁星密集的星团与太阳同时升起时,大地将获得雨水的滋润。他们以雨神姐妹希亚蒂斯(Hyades)命名这个星团。那是中国人眼里的“毕星团”。

日复一日,太阳东升西降,气温通常在烈日当空的午后达到顶点,又在暗无天日的子夜降至最低。年复一年,温度也分别在骄阳似火的盛夏和黯淡无光的严冬经历高峰和低谷。春华秋实的接踵而至是人类生计的基本保障。昼夜、季节的有条不紊与日常天气的不可捉摸形成鲜明对比,宛若天意使然。

在希腊神话里,黎明女神厄俄斯是每天日出的幕后主持,季节却来自一幕荒诞的家庭纠纷。宙斯的哥哥、地府冥王哈迪斯(Hades)将他们姐姐得墨忒耳(Demeter)的独生女珀尔塞福涅(Persephone)劫持到地下充当压寨夫人。得墨忒耳是负责谷物的农业女神,伤心之余不再履职。人间庄稼随之颗粒无收,饥荒肆虐。宙斯也是珀尔塞福涅的父亲,只得遣使者与兄长谈判。妥协的结果是珀尔塞福涅每年四个月在地府为哈迪斯尽责,其余时间回到阳世的母亲身边。

珀尔塞福涅自己也是掌管植被的女神。她不得不栖身地底时地面草木荒芜、了无生机。她的回归则伴随着种子发芽和繁花盛开。母亲得墨忒耳也摆脱忧伤,保佑五谷丰登。从此,普罗大众周而复始地经历一岁一枯荣。同样身不由己的珀尔塞福涅被阴错阳差地誉为春之使者。

然而,希腊先哲们的眼光远远超越奥林匹亚山巅。只有更高的天国拥有完美的和谐,能为杂乱无章的人世间带来井然秩序。月球轨道之下的气象学离不开其之上的天文学。

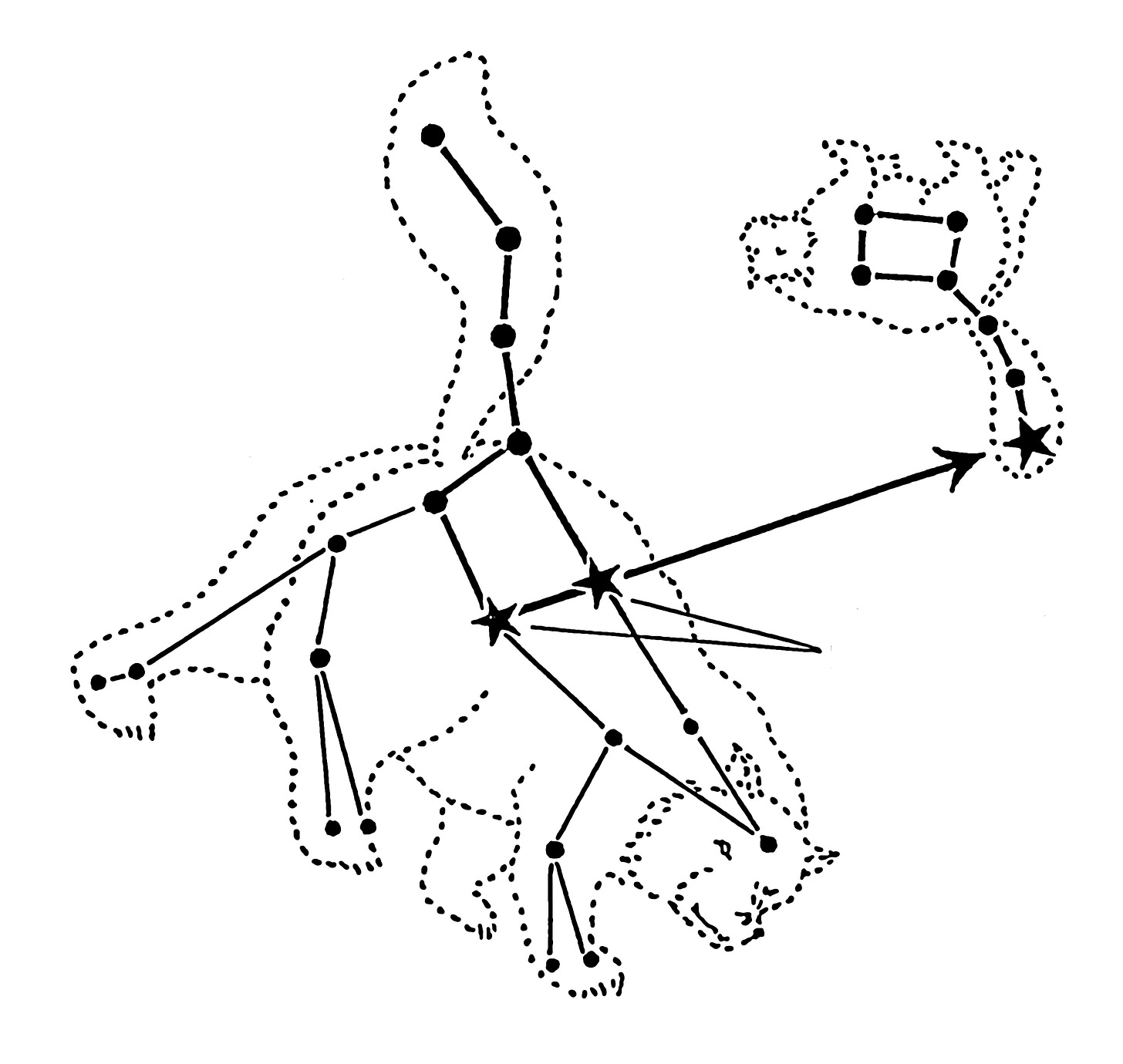

满天的繁星目不暇接,也各有特色。为易于识别,人们将邻近比较明亮的星组合成“星座”(constellation),依据它们的形状加以想象命名。天狼星所在的星座像一条狗,故为“大犬座”(Canis Major)。它不仅带来尼罗河的洪水,也预告炎热的夏日。今天英语里还经常将三伏天称为“狗的日子”1。雨神姐妹的毕星团则在“金牛座”(Taurus)之中。

虽然不如天狼星明亮,“北极星”(Polaris)在夜空中同样出类拔萃。它属于紧挨着“大熊星座”(Ursa Major)的“小熊星座”(Ursa Minor),位于小熊的尾巴尖端。那两只熊原来分别是宙斯的情妇和私生子,因遭正宫嫉妒被流放天涯。熊的背部和尾巴形成容易识别的长勺状,被昵称为“大杓”(Big Dipper)和“小杓”(Little Dipper),或者大、小“北斗星”。

这些星星看似纹丝不动,但耐心观察能看出它们都在缓缓挪移,只有北极星例外。其它星星环绕着北极星旋转,保持彼此相对位置不变。两只熊身上的“斗”同样如此转圈,是为“斗转星移”。希腊先哲于是认定所有星星都固定在同一个球壳上,是所谓的“恒星”。这个天球带着群星由东向西缓慢转动,一昼夜后回归原位再循环往复。北极星恰好位于旋转轴上,故而不见动静。邻近的两个北斗只需转小圈子,远处的星就只得“长途奔跑”。地平线附近的星座与太阳类似地东升西降,一夜间跨越整个天穹。

北极星静立不动又易于辨识,为世人在野外判别方向提供最佳标志。只要抬头望见北极星就找准了北。南、东和西等其它方位也随之确定。这对在无边无际大海中远航的船员不可或缺。走南闯北的人也知道北极星的高度随地点而变。朝着北极星行进,它和周围星座的位置都会越来越高,地平线上则有新的星星不断涌现。这个情景与地面平坦,天空是一个倒扣半球的直观图像矛盾,启发智者察觉自己生活在一个弯曲的球面上。在港口翘首以盼返航船只的人们先看到的是地平线上露出的桅杆也是一个有力佐证。依据屈指可数的经验证据,希腊哲人归纳出地球的真实形状。这是人类早期认识自然的一大飞跃。

这个人类休养生息的地球静止在天球的中心,坐看群星随天球转动。在地球表面,人们如果能够一直奔北极星而去,最终会看到北极星升至头顶。那里不再有更北的方位,是地球最北的极端:“北极”(North Pole)。将北极作为顶点,地球以“赤道”(equator)为界等分为北、南两个半球。古希腊人栖息的地中海一带与中国都处于北半球,可以仰望北极星。在南半球就不再有这个便利:人们的视线被地球本身阻挡,看不到北极星。赤道是能望见北极星的最远处。北极星在那里只在地平线上羞答答地露头。

亚里士多德曾不耻下问,在游走四方的贩夫走卒中收集各地社群信息。他估算出人类居住的范围大致是一个长方形,东西方向的延伸比南北宽广,约为五比三。这个经验证据为他对地球气候分布的认识提供旁证:东西方向的气候大同小异。往北、往南却会遭遇寒冷或炎热,难以生计。气候的规律不仅有时间上的季节,还存在南北地域之别。通过北极星的高度可以判定当地的南北所在。只是那时还没有定量测定星高的仪器,只能“自知”地估摸。但好在人们另外也有更方便的途径:太阳。

那也正是地球表面气候随时间和地点变更的真正始作俑者。

无论是泰勒斯的水、阿那克西美尼的气,还是亚里士多德的四元素综合,古希腊气候理论的核心非太阳莫属。太阳光芒普照大地,带来的热主宰着大气层的冷暖,同时将水化(或还原)为气升空、冷却凝聚后再以雨雪冰雹的方式回落。除却云的遮掩,太阳的热度取决于它在天空中的高度,随昼夜和春夏秋冬时间变化和南北地理差异明显不同。

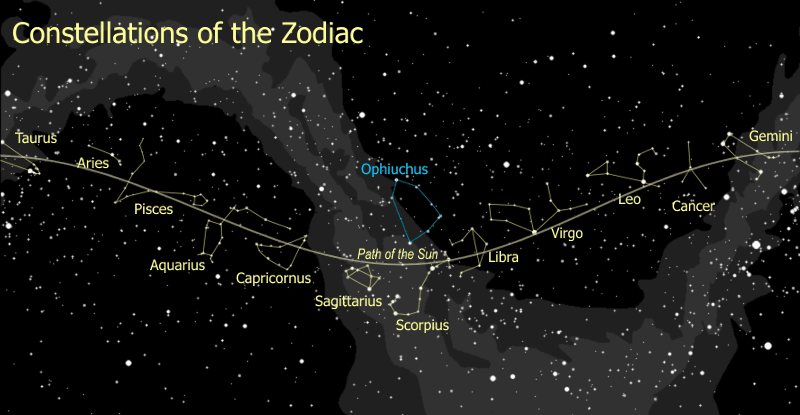

虽然白天看不到星星,希腊人也早已知道那只是太阳光过于强烈的效果。布满星星的天球仍然在太阳背后,在日出、日落之际隐约可见。太阳相对于天球的位置也可以如此辨认,比如尼罗河泛滥前太阳与大犬座同升共落、希腊雨季到来时太阳又在与金牛座相伴。这些现象也说明太阳的运行不与天球同步,会在不同时候出现在不同的星座之前。经过长时间的观察积累,太阳的行踪昭然若揭:每天,太阳大致伴随着天球由东向西,只难以觉察地慢一点。这样,太阳看起来在同一个星座“里”停留很多天。但日积月累,它逐渐落后,从一个星座挪到后面的一个。当太阳落后整整一圈回到最初的星座重头再来时,人间便过了一年。这一年里,太阳在天球上经过的路径叫做“黄道”(ecliptic),其中共有十二个星座,俗称为“十二宫”。它们首尾相连成绕地球一周的“圈”(zodiac)。“星相学”(astrology)由此而生:一个人出生时太阳所在的星座决定他的性格和命运。

在这十二个星座中,“巨蟹座”(Cancer2)和“双子座”(Gemini)的位置最高,“魔蝎座”(Capricorn)和“射手座”(Sagittarius)最低。在地球上看,十二宫相连的是一个“斜着”的圈。

知悉黄道的所在和十二宫的顺序,人们只需在午夜时查看黄道正中的星座便能知道太阳那个时刻正在地球背面与该星座相对(隔六个宫)的星座中。与观察天狼星、毕星团与太阳同升一样,这是最原始的季节日历:仰望星空可以预知地面的气候变迁。

而与星星不同,太阳在空中的位置可以精确地测量。

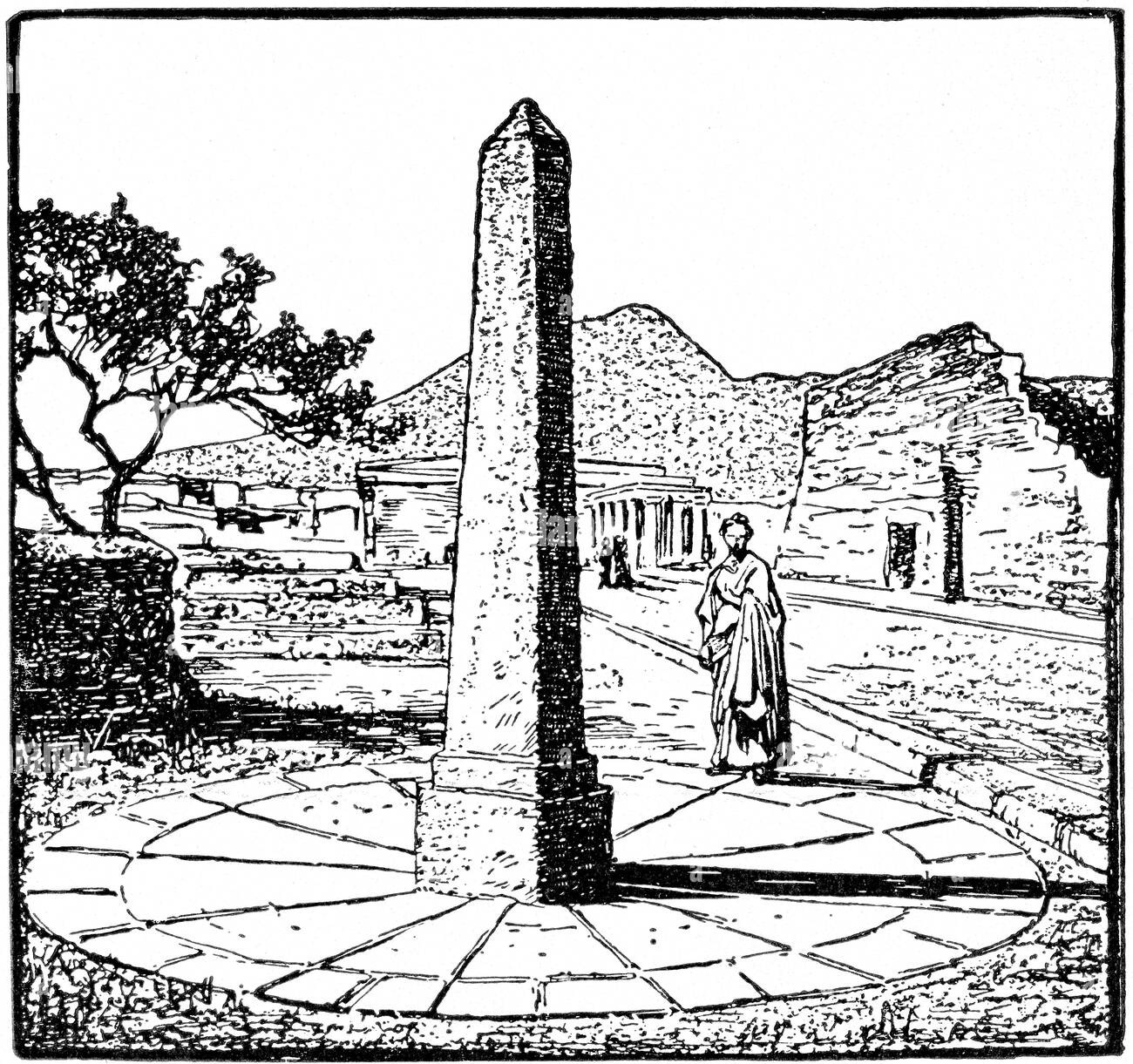

在地上竖直立一根杆子,它的影子便与太阳所在方位相对。这个叫做“晷针”(gnomon)的工具在公元前15世纪的埃及和巴比伦已经出现,也由开始掌握几何学的希腊人发展为定量测量的仪器:从影子与杆子的长度之比可以计算出阳光照射的角度,也就是太阳的高度。随处可见的各式各样柱形尖塔、纪念碑也具备这一功能。

至少在公元前六世纪的希腊,人们已经通过经年累月的测量知道黄道的奥秘:它也是天球上的一个圆圈,只是与天球的“赤道”形成一个约23.5度的“倾角”(obliquity)。泰勒斯的学生阿那克西曼德于是设想太阳的所在有一个两层的球壳,外壳带动内壳与天球保持同步转动。内壳同时也在逆着外壳缓缓转动,以一年为周期。固定在与外壳“赤道”有23.5度夹角的内壳“赤道”上的太阳于是有了地球上观察到的运行轨迹。

正是由于这个倾角,太阳在高居巨蟹座时地球表面夏日炎炎。半年后,太阳来到最低的魔蝎座时只能提供寒冬中的些许温暖。这个每年一度的季节交替与冥王哈迪斯的胡作非为毫无关联。

尽管有着23.5度的倾角,太阳的轨迹仍然接近赤道而远离北极星。它在随天球旋转时东升西降,每天跨越整个天穹。越往北走,太阳的位置会越低,在北极点只在地平线附近露面,不再有明显的日出日落。也因为那个倾角,这个奇异现象不是北极点独有,在与天球旋转轴夹角23.5度以内的地方都会出现。那是大熊、小熊星座下的地盘,因而名为“熊圈”(Arctic Circle)。

反过来,越往南走,太阳的位置越高。同样,人们不需要走到赤道就能看到太阳高达自己头顶。它在与赤道平面夹角23.5度的地方即开始出现。不过在那个能看到太阳在头顶的最北之处。这个场景一年中只会在太阳最高的时刻昙花一现。希腊人看到太阳那时在巨蟹座,随后高度即转而下降,将那个地方称为“在巨蟹的回归”(Tropic of Cancer)。

亚里士多德在《气象学》里指出风是空中火的河流,以“熊圈”和“在巨蟹的回归”为两个主要源头。前者产生凛冽的北风,后者带来温暖的南风。他相应地将地球的气候分为三个区。“熊圈”以北为“寒带”(frigid zone)、“在巨蟹的回归”以南为“热带”(torrid zone)。人类只能生存于二者之间的“温带”(temperate zone),与他对人类居住范围的调查相符。他没能采集到南半球的经验证据,只能逻辑地推测那里存在“南方之地”(Terra Australis)与北半球的陆地平衡,也有对称的热带、温带和寒带。

后来,“熊”(arctic)和“回转”(tropic)两个词失去原意,分别变为表示“寒”和“热”。在中文里,“熊圈”意译为“北极圈”,“在巨蟹的回归”则叫做“北回归线”。太阳也会在位置最低的魔蝎座回归,那是南半球的“南回归线”(Tropic of Capricorn)。出于同样的几何关系,那边也有与北极、北极圈对应的“南极”(South Pole)和“南极圈”(Antarctic Circle)。亚里士多德无法知道在南极的头顶是否会有相应的“南极星”。

可能就在《气象学》问世的同时,一位名叫皮西亚斯(Pytheas)的希腊商人悄然离开地中海,架船走向北方的未知世界。他出生于今天法国南部海港城市马赛。那里的人富有探险传统。同乡欧提墨涅斯(Euthymenes)在两百年前已经穿过赫拉克勒斯之柱走出地中海,南下沿海探访非洲大陆3。皮西亚斯沿法国西海岸、英吉利海峡和英伦岛屿北上,沿途勘探珍贵的锡锭和琥珀资源,收集土著“野蛮人”风俗民情。他逐渐进入一个童话般的仙境,后来在游记中描绘海面上挤满浮冰,在苍白、温和的斜阳下随波荡漾,宛如大洋在叹息。那里在午夜也能看到阳光,应该就是亚里士多德想象过的“终北之地”(ultima thule)。

皮西亚斯具备科学素养。他沿途用晷针测量太阳的高度,记录所得数据——欲知在地面上的位置,人类也只能仰头看天。可惜皮西亚斯的游记早已失传,现在只能从其他学者的援引和转述中一窥皮毛。他的实际路线和行程——包括出发和归来的年月——都成为后世历史学家和天文学家考证的热门。因为描述的世界过于离奇,皮西亚斯经常被怀疑信口开河胡编乱造。遗憾的是亚里士多德似乎没能读到这部游记。

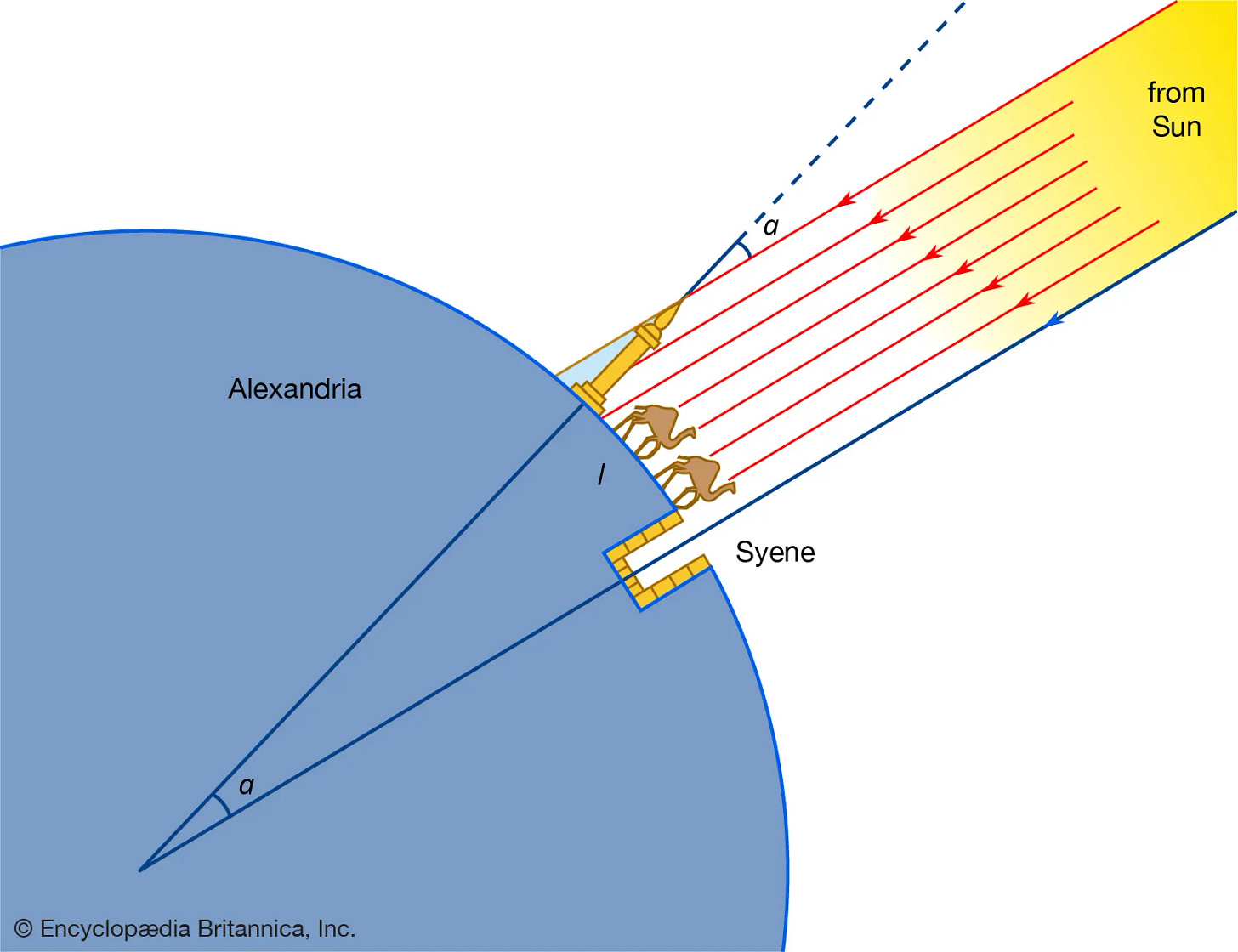

一个多世纪后,埃及亚历山大港“伟大图书馆”(Great Library of Alexandria)的馆长埃拉托色尼(Eratosthenes)读到皮西亚斯的游记,很感兴趣。埃拉托色尼是著名的全才,被同僚戏称为“β”。那是希腊文的第二个字母,暗讽他门门精通,却没能在任何一门中名列前茅。

埃拉托色尼有次听人说起南边小镇阿斯旺(Aswan)有一口神奇的水井,太阳在某个时刻笔直地照射到水井底部,整个井壁透亮没有一点阴影。上知天文下知地理的他没有惊讶。水井是一个倒立的晷针。太阳正当头顶时,晷针影子短得完全消失,水井中就能出现那个场景。

每天,晷针的影子由长变短再由短变长,忠实反映太阳在天空中的高度变化。最短的那一刻太阳最高,是当天的正午。那也是通常记录影子长度的时刻。因为太阳的高度随季节而异,正午时的晷针影子每天也不一样长。在北回归线以北,影子最短的一天太阳最高,预示炎夏的来临,即“夏至”(summer solstice)。与之相对的是寒冬驾到的“冬至”(winter solstice),太阳位置最低。

埃拉托色尼知道阿斯旺恰好就在北回归线上,太阳只会在夏至日正午那一刻出现在头顶。这个巧合让他灵机一动。

亚历山大港几乎就在阿斯旺的正北,相距不算太远。但那里的晷针影子永远不会短到消失。埃拉托色尼于是也在夏至日的正午测量亚历山大港的晷针影子,得出阳光与晷针的夹角约为7.2度。在那同一时刻,阳光正在直射阿斯旺的晷针和水井,可以在想象中延长到地球的中心。假设两地的阳光平行,照射角度的差别只能来自两地之间地球表面的弯曲。利用“平行线内错角相等”的几何定律,埃拉托色尼得出地球中心与两个城镇连线的夹角也是7.2度的结论。那是一个圆周(360度)的五十分之一。

这意味着地球的周长是亚历山大港与阿斯旺间距离的50倍。这个数值与现代的结果(47.9倍)相当接近。大约在公元前240年,人类不仅认识到地球表面不平坦,而且定量地测量、计算出地球的大小。

埃拉托色尼没有满足。他希望能绘制出整个世界的地图,让世人清晰地看到皮西亚斯走到的是地球的哪一个角落。

(待续)

dog days of summer

今天人们看到这个英文名字首先想到的会是“癌”,但它的原意是螃蟹。希波克拉底因为肿瘤的外形像螃蟹将这个病症命名为“cancer”。

这里采用的是今天的地名,下同。