量子纠缠背后的故事(卌一)

鬼魅般的特异功能

1930年,美国著名左翼作家辛克莱(Upton Sinclair)自费出版了一本题为《精神无线电》(Mental Radio)的新书,记叙他妻子表现出的读心术、心灵感应等多种特异功能。辛克莱自己做了一些试验,证明妻子和其他一些人士超常能力的确实性。他相信人类存在着尚未被理解的“第六感”,可以超越时空局限互相联络。辛克莱希望他的新书能够激发科学家的兴趣,展开更为系统的研究、发掘。

两年后,他的书在德国出版。引人注目的是书中增添了一篇出自爱因斯坦的前言。

爱因斯坦是在1931年第一次到美国南加州访问时结识辛克莱的。在那众星捧月的几个月里,他不仅与好莱坞的名流摩肩接踵1,也与辛克莱等崇尚社会主义的左派激进分子打成一片,让邀请、接待他的加州理工学院院长密立根很是头疼。

在辛克莱的引导下,爱因斯坦和夫人艾尔莎带着秘书杜卡斯和加州理工学院的托尔曼教授一起会见当地特异功能名人,近距离体验了各种名目繁多的诡异表演。

爱因斯坦在其后撰写的前言中为辛克莱的人格、诚信做了担保,表示作者并非凭空臆造。但他也没有确信书中所记和他亲眼目睹的事例是否真实的心灵感应。他猜测那也许属于某种无意识的催眠效果。而即便如此,他认为那也会是很有意义的心理现象。

在南加州时,爱因斯坦也在与托尔曼和波多尔斯基合作那篇一对光子从他那光子箱中逸出的论文。那是四年后他与波多尔斯基和罗森发表EPR论文的前奏。在量子的世界里,爱因斯坦正越来越清晰地见识到与心灵感应如出一辙的鬼魅般超距作用。让他同样地觉得不可思议。

人类意识中可能存在“超自然”特异功能是一个亘古流长的神秘,几乎与人类与生俱来。作为自然世界观察者,物理学家也曾乐此不疲。但他们的热情在19世纪渐趋式微。那是以牛顿、拉普拉斯为代表的机械决定论独领风骚的时代,物理学主流确定自然界存在着完美、局域性的因果关系。任何事情的发生都有其缘由,可以被实际地观察、认识。在这样的自然界中,海神波塞多不可能仅凭脾气发作在千里之外兴风作浪,也不再留有心灵感应式超自然联系的存在余地。

及至19世纪末,开尔文勋爵宣布物理学晴朗天空中只剩下两朵乌云时,物理学家的乐观达到无与伦比的顶峰。也正是出于对严格因果律的承继和信念,爱因斯坦对心理界和物理界中的超自然之可能性抱着一视同仁的强烈质疑态度。

为驱除那两朵乌云,爱因斯坦在20世纪初相继提出了相对论和量子概念,革命性地改变物理学家的世界观。出乎他的意料,量子力学中的随机性和不确定性也随之异军突起,挑战传统的因果关系。

1936年时,约旦也出版过一本量子力学专著。那时,海森堡、泡利、狄拉克分别出版的教科书已经问世六年。约旦姗姗来迟的书没有引起反响。但他那本书也别具一格,其最后一章专门讲述了心灵感应实验,作为量子力学的注脚。那时,约旦在积极投身物理学和纳粹活动的同时还对植物学家莱茵(Joseph Rhine)复活的“超心理学”(parapsychology)研究兴致勃勃。

1930年,莱茵在美国的杜克大学创立了一个研究中心,专注于他称之为“超感官知觉”(extrasensory perception,简称ESP)的实验验证。他让号称有特异功能的人远距离猜测自己手里随机抽取纸牌上的图像,发现其猜中的机会明显大于随机结果——即使他们分别处于校园内不同的楼房里。莱茵认为这证明人类能够有超越空间隔离的超感官知觉,亦即通俗所称的第六感。

20世纪初人类思想革命的范畴不仅限于物理领域。心理学也处于突飞猛进之中。弗洛伊德(Sigmund Freud)在19世纪后期创立的精神分析学(Psychoanalysis)那时正逐渐成为主流时尚,引起广泛注意。

因为两个儿子都有着不同程度的心理、精神问题,爱因斯坦一度对弗洛伊德的心理分析有过兴趣。作为同时代的著名知识分子,他们也曾在媒体上有过思想交锋。但爱因斯坦对新兴的心理学只是浅尝辄止,没有深究。反倒是他的物理学深深影响了一位心理学家。

早在1912年回到苏黎士理工学院担任教授时,爱因斯坦与也在那里的荣格结识。在荣格频繁的家宴上,爱因斯坦经常被问及他的相对论。他所描述的奇异时空观念每每会让客人们浮想联翩,尤其是同样年轻的荣格。

荣格一度是弗洛伊德的助手,那时已经分道扬镳。与弗洛伊德强调人的幼年经历和性发育不同,荣格着重于成年的经历和他所谓的“无意识”(unconscious),以此为基础创立了自己的分析心理学(Analytical Psychology)。他尤其强调根源于文化、传统的集体性无意识行为,认为在那背后隐藏着一种人类尚未认识的神秘联系,才会使得彼此不相干的人思想上步调一致。也许爱因斯坦相对论中那超越三维空间的四维时空能提供一个超自然的联络途径。

那时,爱因斯坦自己也还未曾认识到量子世界中表现出的鬼魅般超距作用,还没有量子纠缠的概念。

但荣格从那时起便与20世纪的现代物理学结下不解之缘。当泡利在1930年代经历人生危机寻求荣格的心理帮助时,那无疑又是一例天作之合。

泡利赢得诺贝尔奖后顺利地获得了美国国籍。但他还是不能习惯普林斯顿那平静安详的乡村生活方式,在1946年初回到了作为欧洲大都市的苏黎士。伴随着人到中年,他有着越来越强烈的宿命感。

自年轻时开始,泡利已经名声在外。那不只是因为他在相对论、量子物理中的杰出贡献。他还拥有一个如影随形的“泡利效应”:无论他走到哪里,那里实验室中的仪器就会出现莫名其妙的故障。有一次,哥廷根的实验室发生爆炸事故,无论如何找不出原因。最后只能归结于在那一时刻,泡利乘坐着的火车恰好在附近的站台上停靠。

与他发现的“不相容原理”对应,作为理论家的泡利与物理实验不相容。

当然,其他理论物理学家也经常会遭遇类似的“效应”,也是学界内部善意调侃和茶余饭后之笑料。但随着年龄的增长,泡利越来越确信这类巧合并非平常,背后可能隐藏有超自然的联系。于是,他与荣格不谋而合。

在新量子力学蓬勃发展的1920年代,中国的一些古籍逐渐被翻译成德文,作为“东方哲学”甚至“东方神秘主义”引起那里知识分子的某大兴趣。荣格精心研读了包括《易经》、《太乙金华宗旨》等著作,从中获取灵感。他尤其欣赏道教的“天人合一”,认为那正是人类意识超然地互为连接,形成共同的集体无意识之体现。

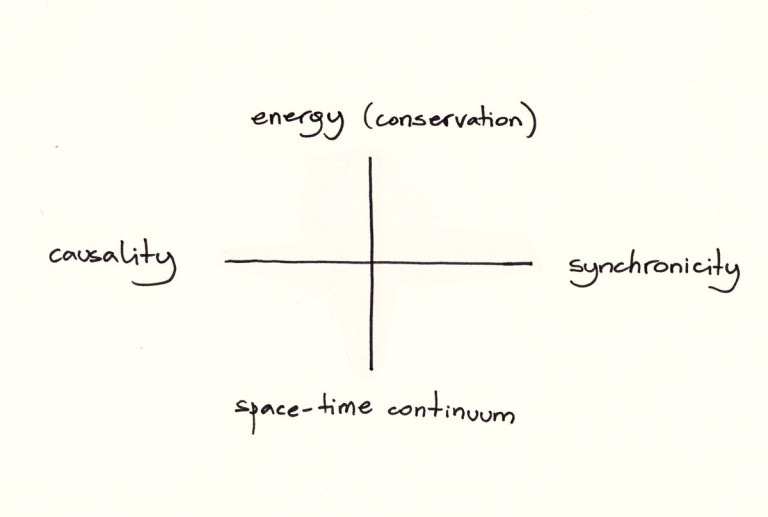

也是在莱茵以实验手段验证超感官知觉的1930年,荣格提出“共时性”(synchronicity)概念:一种不构成因果关系的相互联系。用平常的话描述,那就是人们时常会遇到的令人咋舌的巧合。但荣格坚信有些巧合之所以匪夷所思,其实是因为其背后有着更为深刻的关联。

泡利的出现和实验仪器的损坏就可以是共时性的一个表现。

1947年,荣格实现他个人的梦想,在苏黎士创建了自己的心理研究所。刚回到那里不久的泡利以诺贝尔奖获得者和荣格挚友的双重身份为研究所的开张增添风采。他的出席带来意外——或意料中——的后果:一个源自中国的精致花瓶在开幕典礼时毫无先兆地从架子上坠落摔碎。

荣格曾经钻进故纸堆,在炼金术著作中寻找那些科学家、工匠集体无意识中所共有的“原型”(archetype)。泡利也如法炮制,着迷于17世纪开普勒、伽利略等人奠定日心说的艰难历程。他惟妙惟肖地向荣格描述自己身临那个时代的荒诞梦境,还有梦中显现的决定世界走向的时钟。

1950年时,荣格逐渐完善了他的共时性概念,他在给泡利的一封信中将自然和人类世界中联系方式总结成一个简洁的四元图。泡利看后根据他的物理知识做了修改,成了二人合作完成的关系图。在这个图中,能量、动量与空间、时间相对,那是相对论所揭示的自然界。同时,因果关系也与荣格那非因果的共时性相对,是另一层次的关联方式。与约旦一样,泡利相信莱茵实验中揭示的超感官知觉是这种非因果关系的表现。2

荣格与泡利两人几十年跨越心理、物理领域的合作在1952年终成硕果。那年,他们联名出版了《自然与心理的诠释》3。

在泡利那些年描述的梦境中,他还遇见过一个与他似乎很有干系的神秘年轻中国女士。令他百思不得其解。

巧合对物理学家并不陌生。早在1939年,与维格纳妹妹曼琪新婚的狄拉克在剑桥发现自然世界藏有一个惊人的巧合:质子与电子之间的电磁相互作用是它们之间引力作用的10³⁹倍。那也恰好是我们宇宙大小与电子大小相比的倍数。这个1后面跟着39个零的大数居然同时出现在最大尺度、最小尺度、相互作用强度这些互不相干的比例上,不免令人讶异。更有甚者,宇宙中所有质子、电子的总数也被估计为10⁷⁸。那正是10³⁹的平方。

狄拉克认为这其中一定隐藏着未知的物理定律。他将这一发现以快报的方式送交《自然》杂志发表。这个所谓的“大数假设”(large numbers hypothesis)引起了一些天文学家的好奇,但物理学界对他这种无根无据的猜测却只有嘲讽。当玻尔在哥本哈根看到狄拉克寄来的论文时,他当即走进伽莫夫的办公室警告:“你看看,这就是年轻人结婚的后果。”

同在剑桥的天文学家爱丁顿在其学术暮年也对数字发生了浓厚的兴趣。狄拉克引用的质子、电子总数便来自他的估算。爱丁顿情有独钟的是索末菲当年推广玻尔原子模型计算光谱时发现的“精细结构常数”。那是一个集电子电荷、光速、普朗克常数、真空介电常数这些自然界基本物理参数构成的一个数值。神奇的是这些参数所带有的单位在这里互相抵消,成为一个“无量纲”的纯数字。这个因此不会因人为单位选择而异的常数数值却又无律可循,似乎只是一个随机的无理数。只是它的倒数非常接近整数137。

爱丁顿认为这个精细结构常数与宇宙中的质子、电子总数有着紧密的联系。他坚持精细结构常数应该就是严格的1/137,以保证宇宙的简单和谐。遗憾的是后来基于量子电动力学的计算和越来越精确的实际测量都没能成全他的希冀。

1958年12月,泡利因为腹部剧痛去医院。当他看到病房的门牌号是137时,他清楚地意识到自己大限已至。

与20年前他经历那场人生危机时同样,泡利在1950年代钟情于梦境解析、心理感应时也没耽误传统的物理研究。有意思的是,他当初“疯狂中”预测β衰变过程里的中微子终于在1956年被实验证实,成为他人生一大成功。

也是在纪念玻尔诞生70周年的1955年,泡利奉献出他的最新成果:物理学中有一个非同寻常的严格对称性。如果把所有粒子的电荷调换,带正电的变成带负电,带负电的变成带正电,同时也将空间如照镜子般左右翻转,再让时间倒流,那么所有物理定律会保持恒定,仿佛世界未曾经历过这些变换。

这三个操作在物理学中分别叫做“电荷共轭”(charge conjugation)、“宇称”(parity)和“时间反演”(time reversal)的变换。泡利描述的对称性因而叫做“CPT不变性”。

因为电荷的正负、镜像的左右、时间的先后在物理定律中都只是相对性质,不具备绝对意义,物理学家普遍认为即使将它们分别地实施变换也不会影响结果。4但泡利却只能从数学上证明这三个变换同时操作时的对称性,尽管他同样认定这个对称性适用于任何个别的变换。

然而,就在他这个结果问世的第二年,年轻的杨振宁和李政道却提出宇称在β衰变的弱相互作用中不会保持不变,即宇称不守恒。泡利看到论文时嗤之以鼻。正如爱因斯坦不相信上帝掷骰子,泡利不相信上帝会与常人一般左手不如右手灵活有力。但在他夸口要为此下大赌注时,吴健雄(Chien-Shiung Wu)——来自中国的年轻女性——和另外两个团队已经通过实验证实了杨振宁和李政道的预测,残酷地击碎泡利基于和谐、对称的理想世界观。5

虽然宇称在弱相互作用中不再守恒,泡利的CPT总体不变性至今依然完美无缺。但泡利没有因此满足。不过他更大的失望却来自他最亲近的师弟海森堡。

在普林斯顿高等研究院屡次挫败爱因斯坦的尝试后,泡利对统一场论已经完全失去信心。他曾尖刻地指出:“上帝分开了的东西,常人不应去瞎撮合。”6但在1957年,海森堡也投入了这个物理学非主流领域,提出自己的统一场论。犹如当年第一次见识师弟从海岛上带回的矩阵力学,泡利没有丝毫的刻薄,立即展开了合作。与曾经的薛定谔一样,他们自信终于能一举解决让爱因斯坦束手无策的最大难题。

1958年1月,美国物理学会在纽约举行大会。应远道而来贵客的要求,吴健雄为泡利安排了专场演讲。也在美国的玻尔和几百名物理学家在会议室里济济一堂,听取泡利兴致勃勃地讲解他和海森堡的新理论。不料,泡利演讲中的声调逐渐变得犹豫不决,他边讲边意识到这个理论其实并不靠谱。观众席上,年轻的戴森痛切地感觉到他正亲眼目睹一只高贵的动物在缓慢地死去。

在德国的海森堡依然信心十足。在他的一次演讲后,德国的报纸乐观地报道了海森堡和“他的助手”泡利的新成就,更让泡利火冒三丈。他急忙广泛地给物理学界同行写信,宣布已经退出与海森堡的合作,还在学术会议上公开与海森堡辩论,互为诋毁。师兄弟几十年的感情完全破裂。

那年年底,泡利腹痛住院手术后被发现胰腺处已经长出巨大的恶性肿瘤。在137号病房内休养两天后,他与世长辞,终年58岁。

海森堡没有出席师兄的葬礼。

(待续)

二战之后,泡利专门为西德政府出具证明,担保曾加入纳粹党的约旦属于“可恢复工作”的好人。约旦因此得以重回学术岗位。

The Interpretation of Nature and Psyche

惠勒和费曼那个正电子即是逆时间运动的电子便是其中一例,即CT变换。

在给威斯科夫的回信中,泡利庆幸他未及下赌注。因为他输得起名声却输不起钱财。

What God has put asunder, let no man join together.