人文随笔:我们是…宾州州大

一句口号背后的故事

宾州州大(Pennsylvania State University)最为著名的是橄榄球队。即使不是该校的球迷,只要看过他们比赛的人都会对一个场景印象深刻:在十多万人的巨型球场里,宾州州大的学生和校友此起彼伏地遥相呼应:“我们是”…“宾州州大”(We Are…Penn State)。那是这所大学独特的口号。

在口号中呼喊学校的名字本不足为奇。宾州州大比较得天独厚,简化的校名富含干脆利落的爆破音,集体呐喊时可谓惊天动地。这个口号通常分为一问一答两部分,由球场两边的观众你来我往地互动。精彩高潮出现时,现场学生乐队奏起激昂的校歌,引导全体观众在乐曲间隙齐声呼喊“We Are Penn State”。同样的口号这时又浑然一体,节奏分明铿锵有力。

这个问答式的口号也蔓延到校园之外,成为宾州州大人打招呼的习惯用语。作为校友,我经常穿着带学校标志的服装。在美国各地甚至国外旅游时会经常会听到陌生人冷不丁地来上一句“We Are”,代替通行的“Hi”。回之以“Penn State”时既含他乡遇故知之感,也兼带小时候外国电影里游击队员以“消灭法西斯”…“自由属于人民”接头、互勉的神秘。

外校的朋友不以为然。“你们是宾州州大”尽人皆知,难道也值得如此兴师动众地鼓噪?

这背后自然也有一个掌故。

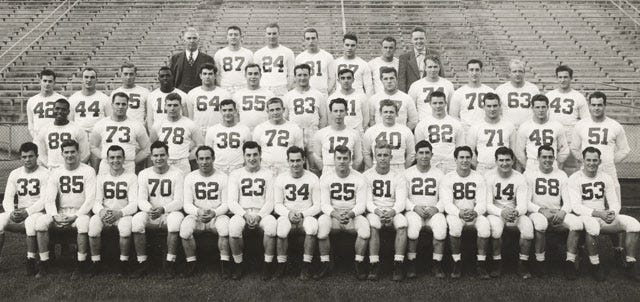

宾州州大的橄榄球历史悠久,早在1887年就有了正式的球队。1947年的赛季之后,球队因为成绩优异得到德克萨斯州达拉斯市“棉花碗”(Cotton Bowl)的邀请,去那里与当地的南卫理公会大学(Southern Methodist University)球队决一胜负。只是有个条件:队里的两位黑人球员不得一起前往参赛。

那个年代的美国南方实行种族隔离,黑人不被允许与白人同场竞技。在北部的宾州州大没有这个限制。一年前,他们原定去佛罗里达州的迈阿密大学(University of Miami)比赛。对方也在赛前提出同样的要求。球队集体讨论后一致决定弃赛。

“棉花碗”是在元旦举行的几个重大杯赛之一。宾州州大这次没有放弃。他们坦然接受邀请,全队来到达拉斯,包括黑人球员特里普莱特(Wally Triplett)和霍加德(Dennie Hoggard)。因为当地旅馆不接待黑人,整个球队被迫居住在空军基地。面对抗议和质问,队长苏黑(Steve Suhey)淡定地回应:“我们是宾州州大”。如果有一个人不能上场就所有人都不上场。

由于宾州州大队员们的坚持,特里普莱特和霍加德与其他队员一起参加了1947年元旦的“棉花碗”比赛。特里普莱特在下半场成功“达阵”(touchdown)得分,为宾州州大扳回平局立下大功。

那是在美国南方举行的第一场种族融合球赛。近二十年后,南卫理公会大学也在1965年有了自己的黑人球员,开美国南方学校球队之先河。

美国大学的橄榄球在1970年代走向全面兴盛。“我们是宾州州大”这个口号也是在那时才开始流行。与众多历史传说一样,这个口号与1946年故事的联系其实最多不过牵强附会。但毫无疑问,这句简单的口号已经成为宾州州大人最为熟识的共同语言。就连不带校名的“We Are”也在社交媒体中成为学校特有的标签。在校园内的球场附近,一座以此为题的雕塑尤其醒目。那是2013年毕业班献给母校的礼物。

在那场历史性比赛后的七十多年里,宾州州大与南卫理公会大学的球队只在1978年相遇过一次。当年队长苏黑的儿子在那场比赛中赢得制胜的达阵得分。1

这个周末(2024年12月21日),两支队伍又将在本年度季后冠军赛的第一轮中交锋。赛事在宾州州大主场举行。不会再有人去留意两队球员的肤色,但那排山倒海的“We Are”…“Penn State”会一如既往地回荡在球场内外。

因为,我们是宾州州大。

1982年赛季后,宾州州大第一次赢得全国冠军。南卫理公会大学那年屈居第二,颇有争议。但两队没有直接对阵。