气候变迁背后的故事(二十)

火与气

在被用作燃料之前,煤也有过高光时刻——或至少其中质地细密、黝黑发亮的品种。几千年前生活在中国东北的古人和占据英伦的罗马人都曾用这类“煤精”(jet1)磨制首饰,视作珍宝。今天英语里还常以煤精形容最黑的黑色:“乌黑”(jet black)。

雅致的煤精十分稀罕。普通的煤粗鄙低贱,只是苏轼和马可·波罗眼里的“黑石头”或“石炭”。它们可以燃烧,显然不是通常的石头。如果仔细观察,煤块内部有着与炭十分类似的清晰纹路,非石块所有。炭由树木烧制而成,纹路来自木头。可以猜想有同样木纹的煤也与树木有缘。早自1597年,德国医生利巴菲乌斯(Andreas Libavius)已经在他的《炼金术》2书里指认煤乃树的化石。半个世纪后,虎克在《显微图谱》里也将煤与木炭并列,清晰展示二者显微镜下的相同微观结构。稍后,德国学者诺伊曼(Caspar Neumann)率先将煤称作“化石燃料”(fossil fuel)。十八世纪的俄罗斯学者罗蒙诺索夫(Mikhail Lomonosov)进一步推测古代的树木在被深埋地底后经受高温高压变为煤。

外形像石头的煤能够燃烧故而不足为奇。它与炭一样来自树木,富含波义耳的“可燃气粒”或者斯塔尔的“燃素”。

与其它玉石不同,煤精也像煤一样极易被付之一炬。佛罗伦萨的托斯卡纳大公爵科西莫三世(Cosimo III)在十七世纪末心血来潮,想知道最为坚固的“钻石”(diamond)是否也能被火毁损。作为斐迪南多二世的儿子和继任人,科西莫三世延续着家族对奇技淫巧满怀热情的传统。宫廷学者阿维拉尼(Giuseppe Averani)和塔吉奥尼(Cipriano Targioni)用放大镜聚焦太阳光,以其无与伦比的高温烘烤钻石。出乎他们所料,钻石竟眨眼间消失,无迹可寻。两人瞠目结舌,没法交代名贵宝物的去向。幸亏科西莫三世信任有加,未起疑心。

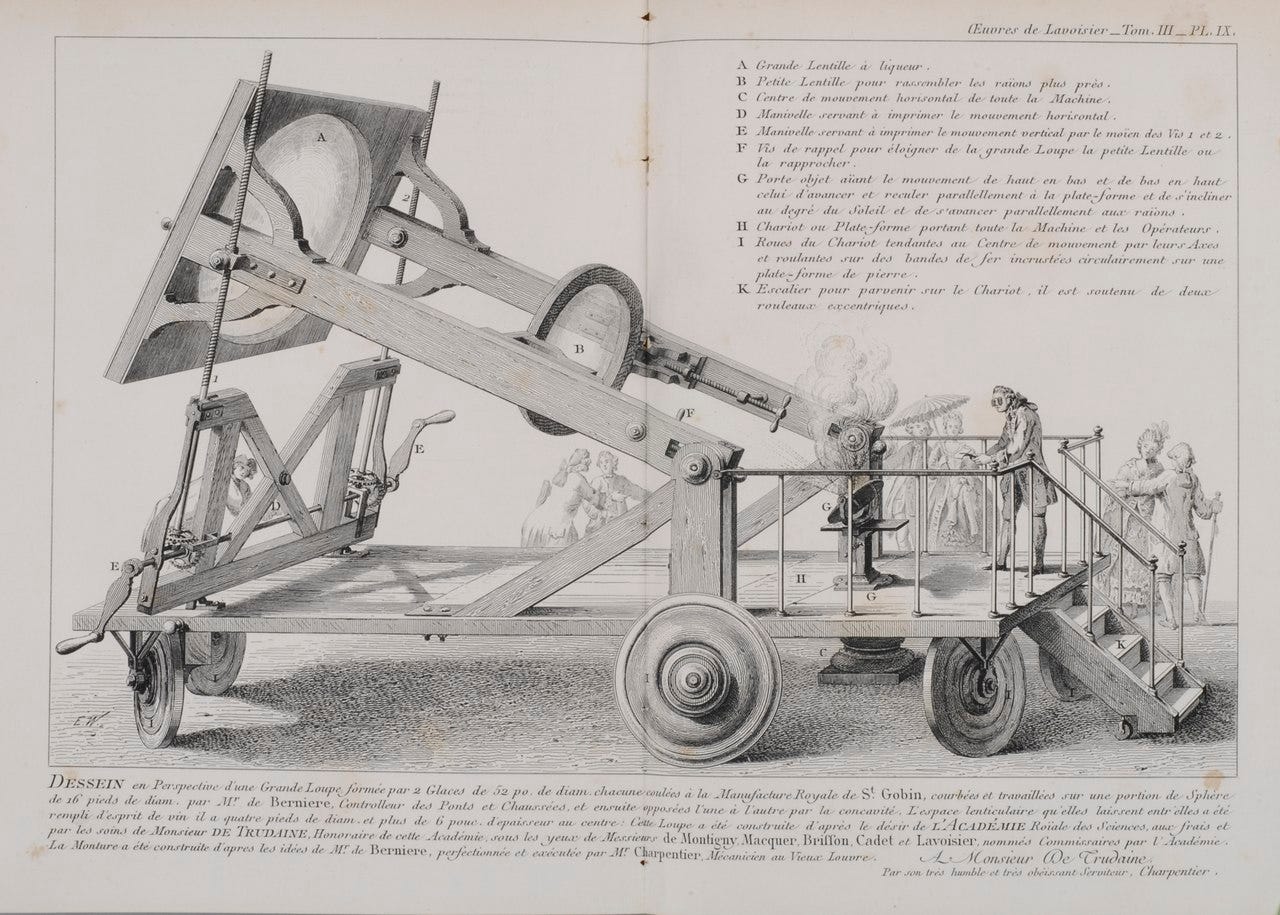

阿维拉尼和塔吉奥尼也确实没有作弊。这个魔术般的奇观后来被屡次重新发现,在十八世纪后期成为巴黎上流社会趋之若鹜的表演项目。法国科学院在1772年责成29岁的拉瓦锡(Antoine Lavoisier)领衔调查。他和同伴与兴致勃勃的珠宝商合作,将钻石置放于各种容器内或以大火烧烤或用巨型放大镜聚焦太阳光照射,破解其失踪之谜。

他们发觉钻石只在与空气接触时会消失,只要精心地隔绝空气即安然无恙。这与木炭的燃烧十分相似。拉瓦锡进行对比实验,用黑尔斯发明的集气槽收集分析木炭燃烧和钻石不翼而飞后容器内的空气,察觉其含量和成分发生了非常一致的变化。他因此确信高雅的钻石与低贱的木炭尽管外观和品性天差地别,其实由同样的材料组成。钻石内部不具备树木的纹路,却拥有相同的燃素,在高温下像木炭一样被烧毁。燃烧的过程极为短暂也没留下灰烬,让人错觉为凭空消失。

1743年出生的拉瓦锡家道显赫,父母均出自巴黎律师名门。但他时运不济,三岁时母亲去世。善良的姨妈放弃婚姻,全心全意照料年幼的拉瓦锡和妹妹。拉瓦锡在十一岁时进入巴黎“四国学院”3,毕业后遵从父亲意愿学法律。但他的兴趣在于气象、矿石及动植物。1765年2月底,22岁的拉瓦锡以一篇分析“石膏”(gypsum)成分的论文敲开法国科学院大门。

父亲那时已经出资为拉瓦锡买到贵族头衔。不久,24岁的拉瓦锡用母亲留下的不菲遗产买进承包收税事物企业的股份,成为与学界前辈布丰同行的国家“包税人”。他从此白天是一位兢兢业业的半官方权要,在夜晚和节假日又变身为倾心“副业”的科学家。不寻常的人生道路却也相得益彰。

作为包税人,年轻的拉瓦锡负责核查、监督烟草的生产和质量。他以科学手段分析产品实际成分,与在自己实验室里研究石膏等自然物品之组成毫无二致。在为巴黎寻找清洁水源时,他有条不紊地到各地采集水样煮沸蒸发,测定残留杂质。这技法平淡无奇,也触发他对波义耳早年一个实验的好奇。

海尔蒙特曾在盆子里植树,以小苗长成大树时泥土重量没有减少推论树木增加的重量来自每天浇灌的水,证明水能转化为土。波义耳为之倾倒,也自己找出水能转化为土更直接的证据。煮水是最常见的净化方式,水蒸汽再度冷凝后是纯洁的“蒸馏水”(distilled water)——水里原有的杂质全都残留在容器里。波义耳将蒸馏水再度煮沸蒸发,却看到容器里仍会出现固体碎末。即便他将同一瓶水反复蒸发、凝结也依然如故。他认为碎末不可能还是水里的杂质,应该是由水新转化而来的土。

拉瓦锡在1768年重复这一实验。他更为细致地在每一轮的蒸馏前后称容器的重量,发觉它一次次地变轻。损失的重量正好与新留下的碎末相当。玻璃容器每次盛水、煮沸时不免有微量物质溶解进水里,在水被蒸发后残留。波义耳百密一疏,错认那是由水转化而来。

在正职的包税人和业余的科学家之间,拉瓦锡实用与好奇并举,游刃有余。身为法国人,他没有认同笛卡尔的逻辑推理,倒对英国培根的经验主义思想和波义耳、虎克、牛顿、哈雷的精确定量实践推崇备至。也是英国人的布莱克发明出灵敏、精准地测量重量的“分析天平”(analytical balance),被拉瓦锡视为至宝。4仗着优裕的经济条件,拉瓦锡不惜重金购置性能最佳的分析天平和威力最强的放大镜、建造火力最强的锅炉,直至坐拥设备傲视全球的私人实验室。

1771年,28岁的拉瓦锡与年方十三、也幼时失母的玛丽-安妮(Marie-Anne Paulze)联姻。她父亲是与拉瓦锡搭档的包税人,为避免爱女被迫嫁给老年富豪而撮合自己的小同事。拉瓦锡的经济实力也因新娘带来的丰厚嫁妆更上一层楼。年少的夫人受过良好教育,热衷于在实验室里协助丈夫记录数据、撰写论文。青春伉俪携手同心,造就一个生机盎然的小家庭。

青年拉瓦锡雄姿英发,正身处改变科学世界的前夕。

海尔蒙特的植树实验有一个不言自明的前提:小苗长成大树时增加的重量或物质应该有来源。由于过程中只有每天浇灌的水被消耗,他确认多出的树木由水转化而来。古希腊构成世界的水、气、土、火四元素可以相互转化,但不能无中生有。同理,波义耳将水持续蒸发后的残渣归因于水的转化,直至拉瓦锡指明另有来历。

相应地,物质也不能无缘无故地遁于无形。钻石的下落不明因之引人入胜。上帝创造的世界纵然千变万化,其中的物质总量永远恒定。这是一个朴素的信念。历代学者心照不宣,事无巨细地寻觅、诠释物体重量变化的来龙去脉。

熊熊火焰过后,木柴、炭或煤都只残存份量不多的灰烬。斯塔尔指出木、炭和煤为灰与燃素的组合。燃烧的火是燃素的释放,之后仅剩无几的灰。这个图像直观易懂,只可惜能被烧成灰的不尽是木柴或煤炭。

人类在远古时掌握将“石灰石”(limestone)烧成“石灰”(lime)用以筑墙的技艺。拉丁语的“烧石灰”(calcinare)也延用于金属的高温“煅烧”(calcination),因为铜、铁、铅、锡等等也都能像石头那样烧成“灰”(calx)。斯塔尔顺理成章地解释金属、石灰石和木头一样,是各自的灰与燃素之混合。燃素在煅烧中被释放,只剩下灰。

波义耳早在1673年做过定量实验。他将装有铅的密闭容器置放在火里焚烧。容器内的铅没有与火焰接触,也被煅烧成灰。奇异的是灰反比原来的铅更重。波义耳猜测火焰里的可燃气粒穿透容器壁被铅吸收,与后来斯塔尔的燃素释放恰恰相反。面对灰比铅重的尴尬,斯塔尔辩解燃素也许本身没有重量。更有人想象燃素比空气还轻,导致失去其“浮力”的灰更重。但他们在木柴燃烧和金属煅烧之间无法自圆其说。

1772年9月10日,拉瓦锡在巴黎出高价买到不足三十克、从德国进口的高品质稀罕物:磷。炼金术士布兰德的宝贝比任何可燃物更为奇特,暴露在空气里无需点火即自燃。继钻石和木炭之后,拉瓦锡对燃烧发生浓厚兴趣,也为燃素说的矛盾耿耿于怀。他希望通过自己的精确定量实验真正揭示火的本质。

波义耳在成功仿制磷后做过很多实验,知道其燃烧后的遗物也比原来的磷更重。而且那不是寻常的“灰”,是一种黏糊、酸味极强的液体。在1661年出版的《怀疑的化学家》里,波义耳系统地将矿物——四元素之“土”——分为“酸”(acid)、“碱”(alkali)和“盐”(salt)三大类。酸的味道刺激尖锐,碱则苦涩滑腻。两者都极具腐蚀性,稍不留神对人或物体造成损伤。它们也因之为炼金术士溶解、提炼各种物品的神器。帕拉塞尔苏斯的万能溶剂“阿尔卡海斯特”的名字就是“强有力的碱”。酸和碱的属性相反,能方便地通过“石蕊试纸”(litmus test5)辨别。它们混合时互相“中和”(neutralization)形成中性的盐。在十八世纪中后期,各类酸、碱、盐都已成为各行各业必备的工业原料。

磷烧完后的“灰”即“磷酸”(phosphoric acid),重量竟接近原有磷的两倍。因为是液体,波义耳觉得磷在燃烧时吸收了空气中的水分,但那远远不足以解释重量增加之幅度。陆续有人将磷至于密闭容器里燃烧,留意到里面的空气明显减少。拉瓦锡也照本宣科,在密闭的容器里燃烧或煅烧磷、同为炼金术士爱物的硫磺和各种金属,运用集气槽和分析天平测量前后变化。他发现容器里遗留的产物均呈酸性,也都比原来的物体更重。尤其显著的是它们多出来的重量等同于容器内空气重量的减少。这之中也有波义耳测量过的铅。拉瓦锡进行该实验时不知道远在圣彼得堡的罗蒙诺索夫早已抢了先。

比拉瓦锡年长三十多岁的罗蒙诺索夫在1711年出生于俄罗斯北部贫困家庭。他九岁时母亲去世,从十岁起跟随父亲干活,没上过学。1730年,十九岁的罗蒙诺索夫怀揣两本心爱的书——《语法》和《代数》——孤身出走,在冰天雪地里搭乘五个星期雪橇到莫斯科假冒贵族子弟求学。他学业突出,谎言败露后未受惩罚,反倒一路风顺地被相继送往圣彼得堡和德国深造。学成归国后,罗蒙诺索夫在1745年荣任圣彼得堡科学院第一位俄罗斯出生的院士。彼得大帝离世已久,丹尼尔·伯努利和欧拉等明星也相继告辞,仿效法国科学院创立的圣彼得堡科学院在21年后日渐式微。年仅34岁的罗蒙诺索夫大胆改革,强力推进科学院的本土化。1775年,他又在首都创办莫斯科国立大学,缔造俄罗斯第一所正规大学。该校后来也以罗蒙诺索夫冠名。

罗蒙诺索夫在1756年重复过波义耳的铅实验。他特意在煅烧前后称量容器的重量,发觉没有改变。铅煅烧成灰后重量增加正好被容器内空气重量的减轻抵消,不需要可燃气粒由外部侵入。

波义耳在论述和实践科学方法时强调实验必须能经受多次、多人的检验,也时常为没有人愿意重复、核查自己的实验惆怅。或许不幸或许有幸,他没能在有生之年看到自己的两个定量测量结论被罗蒙诺索夫和拉瓦锡推翻。圣彼得堡远离欧洲科学中心,罗蒙诺索夫的众多科学成果鲜为人知。

然英雄所见略同。巴黎的拉瓦锡尽管对罗蒙诺索夫十七年前的尝试不知情,也在同样地称量对比容器的整体重量后得出相同结论。比罗蒙诺索夫更胜一筹,拉瓦锡明确地归纳为“物质守恒原理”(principle of mass conservation):封闭系统内物质发生物理或化学变化时,其总量保持不变。铅灰增加的重量来自容器内的空气。煅烧因而是铅与空气的互动,二者总体重量守恒。

从古希腊先哲到海尔蒙特、波义耳等人一脉相承的朴素信念由此被提升为人类认识的第一个守恒律。

拉瓦锡也比罗蒙诺索夫更周密地注意到容器里的气体不仅变轻,也已不再是原有的空气。剩余的气体与海尔蒙特的木气很相似:火烛在其中熄灭,小动物窒息而死。空气于是在燃烧和煅烧过程中的角色非同小可。

在那个十八世纪中后期,英国的黑尔斯、布莱克、普里斯特利、卡文迪许等人正不亦乐乎地用集气槽收集、辨识各种不同气体。一衣带水欧洲大陆的学者大多无动于衷。他们继续着传统的矿物和制药分析以及炼金术,无暇侧目难以捉摸的气。1773年2月20日,正值而立、慧眼独具的拉瓦锡郑重地在笔记本里写下研究计划。他将全面系统地审阅并重复前人的气动化学实验,精确定量地辨识燃烧等过程中吸收、释放的气体,构造一个完整的理论。

他预见这将引发一次物理学和化学的革命。

布莱克将海尔蒙特的“木气”改称“固定空气”,因为这种气体能被生石灰吸收而固定在内,不再弥漫涣散。拉瓦锡意识到磷、硫磺和金属的燃烧、煅烧也是空气被固定的过程。这些物品既没有释放燃素,也没有吸收可燃气粒。它们吸收的是容器内减少了的空气,与之结合形成灰烬而增加重量——与释放燃素截然相反。煅烧后容器内剩余的气体接近木气,说明被固定的是另一种气体。气不是元素。拉瓦锡怀疑英国人在实验里收集到的各种气体都有自然的存在,普通的空气正是它们组成的大杂烩。

在托里切利写下“我们浸没在一个气海洋的底部生活着”的130年后,人类开始领悟头顶上的大气海洋并不简单,自有其丰富多彩。

与木柴、煤炭烧成灰的情形明显不同,金属煅烧后的“灰”在炭火里继续加热时还能“还原”(reduction),过程与冶炼矿石获取金属如同一辙。斯塔尔解说那是炭火的燃素与金属灰的重新结合,即燃素沿与煅烧时相反的方向流动。拉瓦锡用他的巨型放大镜加热金属灰烬,在没有炭火的情形下也实现还原。这样,还原与燃烧和煅烧一样无需燃素的参与。拉瓦锡经过系统的分析得出结论:燃烧和煅烧时被吸收、固定的不是笼统的大气,只是其中一种特别成分。被固定的气体在还原时被重新释放,显示还原确为煅烧的反向过程。因为动物在这种空气中格外地生龙活虎,拉瓦锡称之为“极佳呼吸空气”6。

这并不是新发现。英国的普里斯特利也已用放大镜照射水银“红色沉淀物”收集到这种适合动物呼吸、烛火旺盛的气体,因其自身无法被点燃而命名“去燃素气”。水银是炼金术士的另一宝贝,其沉淀物正是它煅烧后的灰烬。普里斯特利在1774年访问巴黎时曾与拉瓦锡共进晚宴,讲解过该实验。拉瓦锡后来也是从水银的还原中最先收集到“极佳呼吸空气”,但他一直有意无意地避免提及普里斯特利的实验,为科学史增添一桩优先权之争。

不过拉瓦锡更定量地测量出“极佳呼吸空气”或“去燃素气”在空气里只占约五分之一。该气体被固定后,剩余气体不再能维持动物呼吸或烛火燃烧,却也不全是海尔蒙特的“木气”。拉瓦锡模仿布莱克用生石灰“固定”其中不多的木气,将余下之大部称作“恶气”(mofette)。借助这些科学手法,空气海洋的内在秘密开始逐一浮现。

磷与“极佳呼吸空气”结合后又吸收水分成为磷酸。硫磺同样在燃烧后产生硫酸(sulfuric acid)。金属煅烧后的灰吸水后也都是相应的酸。拉瓦锡于是断言所有的酸均为物体与“极佳呼吸空气”结合之产物,为后者赋以更为贴切的名称:“酸产生者”(oxygine)。一百来年后的中国人将之翻译为“氧”,强调该气“养人”的生理作用。燃烧和煅烧是物体与氧气结合的“氧化反应”(oxidation),产生的灰烬为其“氧化物”(oxide),也正是金属矿石的主要成分。还原则为氧化物的“脱氧反应”(deoxidation):释放氧气而回归原来的金属。普里斯特利制作氧气时用的“红色沉淀物”便是“氧化水银”或“氧化汞”(mercuric oxide)。

并非所有的氧化物都以固态的灰烬或液态的酸出现。钻石与木炭成分相同,拉瓦锡将它们统称为“炭”,后来演化为直接来自拉丁文、更显学究气的“碳”(carbon)。碳燃烧——氧化——产生气态的“碳酸”(carbonic acid),正是海尔蒙特的“木气”或布莱克的“固定气体”。拉瓦锡又将其改名为“碳酸气”(carbonic acid gas)。时至今日,普里斯特利将该气溶于水制作的“苏打水”等同类“汽水”都通称为“碳酸饮料”。

晶莹剔透的钻石是纯净的碳,燃烧后尽数变为无色无味无臭的碳酸气。它们因此在高温下表演须臾间消失无踪的魔幻。拉瓦锡惊异地觉察更为常见、柔软易碎的“石墨”(graphite)竟然也是与坚硬的钻石同样的纯碳。日常的木柴虽然也以碳为主体,但同时带有大量其它杂质,以至于燃烧时浓烟滚滚,遗留相对较多的灰烬。在泥窑里“闷烧”木柴正是为之净化的工序。所得木炭十分接近纯碳,燃烧时火力更大,几近无烟无灰。形态像炭的煤在变为化石的过程中也相当地被“净化”,却同时增添多种矿物,故而燃烧时散发出让英国贵族深恶痛绝的异味和煤灰。

自法国科学院在1730年代开始为“火的性质”征文以来,这个困扰学者几十年的命题终于有了合理、逻辑的新解析。拉瓦锡的氧化和还原反应直截了当,不再自相矛盾。新理论也压根不需要从波义耳、虎克、梅奥、贝歇尔、斯塔尔到布莱克等几代人呕心沥血却也始终扑朔迷离的燃素。

海峡对岸的布莱克、普里斯特利等气动化学名家对拉瓦锡耳目一新的理论不以为然,仍然坚持传统的燃素。届时,轰轰烈烈的工业革命已经在英伦展开,伦敦和其它新兴工业城市上空烟雾弥漫。在为显而易见的煤灰和烟灰污染蹙眉苦恼之际,人们看不见也感觉不到从越来越多的烟囱里排放出的碳酸气,无暇顾及它对地球生命的可能影响。

(待续)

来自拉丁语 gagate

Alchemia

College des Quatre-Nations

后代著名法国化学家杜马(Jean-Baptiste Dumas)感叹分析天平在拉瓦锡手里变成“名副其实的试剂”(a veritable reagent)。

这个术语后来也在日常生活中泛指测试人们政治立场的简单方法。

eminently breathable air