气候变迁背后的故事(十八)

汽和火

1745年,苏格兰海滨小镇格里诺克(Greenock)一户小康之家里,未满十岁的瓦特(James Watt)目不转睛地盯视着桌上的茶壶。水正在被煮沸,一股蒸汽从壶嘴里冒出。他顽皮地将勺子伸进气流,很快看到有水滴顺着勺柄流下。

少年瓦特观察的是古希腊四元素互相转化最直观的实例:水受热后化成气、气遇冷凝结为水。他不知道这个平淡无奇的日常现象将改变他和整个人类的命运。

还在瓦特出生的57年前,伦敦的王家学会迎来一位名叫帕潘(Denis Papin)的法国青年。他在一个圆柱形的金属容器里置入各种食物和水,将盖子密封后燃起炉火。不久,蒸汽冲破容器顶部的安全阀喷出。盖子打开后,众人见到即便最坚硬的菜、肉甚至骨头均已酥烂。帕潘解释容器里被密封的蒸汽能达到非常高的压强,将寻常烹饪中无法咀嚼下咽的食物也化作美味。这个“消化器”(digester)——今天人们熟悉的“高压锅”(pressure cooker)——有助于缓解穷人的饥饿。

在场的绅士名流不愁吃喝,也为此兴奋不已。大快朵颐之余,波义耳聘请帕潘为助手,接替刚被他“奉献”给学会的虎克。帕潘又为波义耳设计出制作真空的新方法。他将消化器的盖子改为一个能在圆柱容器里上下移动的“活塞”(piston)。炉火燃起后,里面的蒸汽以其高压将活塞顶起。这时将活塞固定,蒸汽冷却凝结成水后,活塞下方的空间沦为真空。

显然,如此制作真空不如虎克易于控制的气泵方便实用。然而帕潘别有深意。

来伦敦前,帕潘在巴黎与莱布尼茨一起担任惠更斯的助手。惠更斯带着两个年轻人尝试在圆柱形容器里引燃火药推动活塞,效果不佳。帕潘为躲避路易十四的宗教迫害离开巴黎,独自探索时领悟到蒸汽比火药更为适用。他为波义耳提供的手段在实现真空上差强人意,兑现的正是惠更斯的设想。圆柱体底端出现真空时,活塞如果不被固定就会在顶部的大气压力下急速回落填补虚无。在活塞上连接一个杠杆,它可以轻松地提起重物。

杠杆、滑轮、斜面以及车辆船舶等等都是生活和劳作中不可或缺的工具,协助人们搬运自身力不能及的负担。这些工具也还依赖外力的推动。人类于是想方设法借助畜力、风力和水力。海洋中的船帆、乡间的风车和河边的水车逐渐成为文明进步的醒目象征。风车和水车带动的机械顶替人力畜力汲取地下水、碾磨谷物、锯木、粉碎矿石。它们的作业规模往往超越小家庭,通常被统称为“磨坊”(mill)。不过驯养牛马驴骡殊非易事。风车和水车的运行也受制于地理、季节和气候因素,难以得心应手。惠更斯因而期望能利用火药爆炸的力量取而代之,但还是水蒸气——辅以托里切利揭示的大气海洋之重——更为实际。

人类在几千年前已经用蒸汽烹饪食物。水烧开时蒸汽能够掀开沉重锅盖也是生活常识。早在公元一世纪,海伦在《气动学》里讲述他让蒸汽进入一个有很多洞眼的金属球壳。随着蒸汽从洞口冒出,球像小孩子玩的纸风车一样转了起来。帕潘也由他改制的消化器窥探到一个美好前景:持续不断地将水烧成汽再冷却凝结的过程推动活塞在圆柱体内上下往复,可代替风车水车驱动机械。在写给惠更斯和莱布尼茨的信里,帕潘畅想这样的机器能及时排出矿井里泛滥的水,或在江河湖海里驾驭船只,纵使逆风逆流也势不可挡……无奈现实残酷。帕潘后来离开伦敦漂泊,没能制作出令人信服的样品。倒是英国工程师塞维利(Thomas Savery)在1698年以一个与帕潘大同小异的设计赢得专利。十四年后,帕潘在穷困潦倒中离世。

塞维利堂而皇之地将自己的发明命名为“矿工之友”1。煤矿挖到一定深度后突破地下水位,经常被水淹。为煤矿排水曾让青年教授伽利略绞尽脑汁,只落得一个马拉水车专利。挖凿专门的排水道过于天长日久,一百来年后的煤矿大多还只能靠马拉的水车排水,甚至更为原始的人力背扛。帕潘和塞维利不谋而合,都将为煤矿排水看作当务之急,以减免矿工的艰辛。可是塞维利的设计也没能实际奏效。

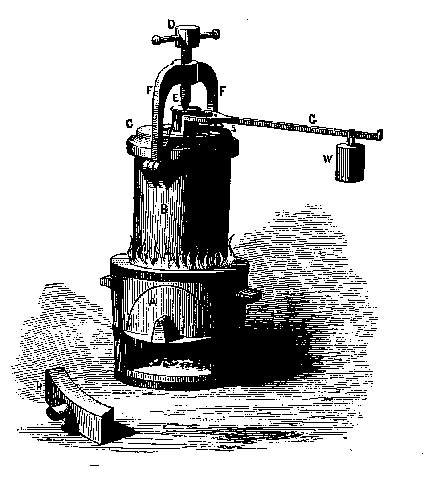

也是在帕潘辞世的1712年,英国的煤矿里果真有“矿工之友”现身。新机器出自一位名为不见经传的铁匠之手,与帕潘和塞维利的版本有着显著的不同。纽科门(Thomas Newcomen)用锅炉烧制蒸汽,圆柱体成为蒸汽推动活塞专用的“汽缸”。锅炉与汽缸之间以管道连接,设有阀门控制蒸汽进入汽缸的时机。蒸汽推动活塞后,纽科门没有消极等待其自然冷却。他通过另一个阀门适时往汽缸里注入凉水,迫使蒸汽瞬间凝结形成真空。与汽缸分离的锅炉在汽缸冷却时还保持着自己的热度,节省下一轮供应蒸汽所需的燃料和时间。

因为活塞是在大气压力下填充蒸汽凝结后形成的真空,纽科门的机器后来被称作“大气式蒸汽机”(atmospheric steam engine)。凭借真空的相助,它能够直接从深达百米的矿井中抽水,远远超越当年令伽利略百思不得其解的(大气压力下抽水)十米极限。

纽科门身居矿山,与伦敦的王家学会精英没有交集。他的蒸汽机是自己独创还是在帕潘或塞维利基础上的改进也难以定论。没有疑问的是纽科门机器的抽水成本只有马拉水车的六分之一。不过塞维利的专利涵盖所有“蒸汽机”。纽科门不得不屈尊让利,与塞维利合作制造自己的产品。及至那个专利在1733年过期时,一百多台大大小小的纽科门蒸汽机已经在英国和欧洲各地煤矿大显身手。

那还是瓦特出生的三年前。

与伽利略的比萨斜塔和牛顿的苹果相似,少年瓦特对蒸汽的着迷也是后人编制的美丽传说。瓦特从小体弱多病,大多时间居家由母亲辅导功课。他父亲早年参与美洲奴隶贸易积累资本,是格里诺克小有名气的木匠和船主。瓦特在父亲店里打杂,母亲去世后又独自前往伦敦拜师学手艺,逐渐表现出心灵手巧特质。1756年,邻近格拉斯哥大学接收到一批在远洋运输中严重受损的旧仪器。2刚满二十岁的瓦特仅用两个月将它们修缮一新。格拉斯哥大学由此成为英国第一所拥有天文台的大学。瓦特也赢得一个“数学仪器师”3“职称”,在校园里占据一席之地。

有位教授特意订购一台袖珍型的纽科门蒸汽机作为教学工具,收到的却是一件赝品。瓦特将其拆开更换部件,几番调整使之正常运行。他惊讶地发觉那个小家伙竟吞噬着份量不同寻常的燃料和水,就连为凝结蒸汽注入的凉水用量都颇为可观。也正是因为其骇人的需求,已有半个世纪历史的纽科门蒸汽机只有“不差燃料”的煤矿负担得起。其它磨坊都无人敢问津。

虽然没有受过正规教育,瓦特读过介绍牛顿理论的书籍,也在实践中学会经验主义的科学方法。他用同一个炉子烧烤不同的金属甚至木料,精确定量测量各种物体温度随时间的变化。他用弯曲长颈玻璃瓶收集炽热、无形的蒸汽,找出测量其体积、重量和温度的方法。物体被加热时温度都会上升,但速度有所不同。奇怪的是水温度的上升在达到沸腾时停止。继续加热只见越来越多的水化为蒸汽,水和蒸汽的温度却都保持不变。直到所有的水都变为蒸汽后,蒸汽温度才会继续随加热上升。在那个温度恒定期间,外加的热似乎消失于无形,毫无效用。瓦特也将蒸汽与凉水混合,发现蒸汽居然能将六倍于其重量的冷水“煮沸”。他深感不可思议,只好求教专家。

格拉斯哥大学有比瓦特大七岁、正忙于用集气槽收集“固定气体”的布莱克教授。他经常光顾瓦特的小实验室,对年轻的数学仪器师钦佩有加。巧合的是瓦特的新实验恰是布莱克两三年前所做的重复。布莱克早已清楚不同物质接受相同的热时温度升高程度有所不同。他认为那是物质在温度每升高一度时可“容纳”的热有别,将这个物质属性定义为“热容量”(heat capacity)。即使属于同一物质在不同状态时容纳的热也相差很大:水的热容量是冰的两倍。布莱克也察觉到冰融化时即便还在受热也保持恒定温度,与瓦特在水沸腾时的观察一致。布莱克指出物体内“容纳”的热不都能反映在其温度变化上。人类“冷暖自知”体验和温度计测量出的只是其中的“显热”(sensible heat)。另外还有“潜热”(latent heat)深藏不露,只在蒸汽凝聚或水结冰时才重新释放出来。

布莱克天性谦逊、谨慎,没有公开发表这个奇异主张。四十年后,他的学生整理导师课堂讲义出版,潜热的概念才公诸于世。布莱克那时已不在人世。

瓦特有近水楼台的便利,受教后深有感悟。蒸汽能加热数倍重量的冷水正是因为其中暗含潜热。同样地,将水烧热产生蒸汽时需耗费“额外”的燃料。冷凝蒸汽时必须注入大量的凉水,否则凉水反被煮沸,成事不足败事有余。纽科门蒸汽机的汽缸里有蒸汽和凉水交替着你来我往,在显热和潜热的共同参与下变本加厉地忽冷忽热。每次蒸汽进入时要等到汽缸温度回升足够高才有力量推动活塞,注入冷水时又要将汽缸温度降至足够低时蒸汽才可能凝结。

多年以后,两位好朋友为布莱克的理论对改进蒸汽机有多大帮助各执一词。对瓦特而言,他是在1765年5月一个星期天走过格拉斯哥市中心的公园时恍然大悟。纽科门将汽缸与锅炉分离,避免蒸汽凝结时的低温与烧水所需的高温冲突。其实蒸汽也没有必要在汽缸里凝结。瓦特设想在汽缸外装置专门的“冷凝器”(condenser)也以管道和阀门与汽缸连接。在汽缸里推动活塞后的蒸汽被适时导入冷凝器,凝结后形成真空。由于“大自然厌恶真空”,汽缸内剩余的蒸汽也都自动顺着管道奔往冷凝器填补,悉数冷却凝结。汽缸随即空空如也,与帕潘的原初设计无异。不同的是汽缸内与锅炉一样自始至终保持着高温,时刻准备好迎接下一轮炽热蒸汽的来临。相对地,冷凝器永久性处于足以让蒸汽瞬时凝结的低温。它们都不再为温度的频繁升降浪费宝贵的时间和热量。

分离式冷凝器的出现标志着蒸汽机一个革命性的飞跃。瓦特改进后的机器只消耗纽科门原型四分之一的燃料。塞维利的专利早已过期,瓦特在1769年顺利赢得自己的第一个专利。

1774年,38岁的瓦特离开苏格兰的格拉斯哥,搬迁至英格兰中部的伯明翰(Birmingham)。他的蒸汽机还只是实验室里裹足不前的样品。尽管有布莱克帮助提供资金介绍合伙人,瓦特几年的努力终告失败。一年前,他的妻子在分娩时去世,给他丢下四个未成年孩子。焦头烂额之际,远在伯明翰的博尔顿(Matthew Boulton)及时伸出橄榄枝。

博尔顿也只比瓦特大八岁,经营着家传的“磨坊”。他在河里筑坝建水库,利用水车之力锻压金属。连年的干旱逼迫他购置塞维利的蒸汽机将下游的水抽回水库循环使用,不堪重负其燃料成本。他因此清楚地认识瓦特的专利价值,邀请他共同开发产品。有了强有力的后盾,瓦特在短短几年里又数度增进蒸汽机的效率。

从帕潘到纽科门的蒸汽机活塞上方利用的都是现成的大气压。瓦特用管道和阀门将锅炉的蒸汽也引入那里,使之具备与下方同样的蒸汽高压和真空。机器自动控制的阀门有节奏地开放关闭,时机恰当地将蒸汽由锅炉导向活塞上方、下方或冷凝器。蒸汽和真空在活塞上方和下方交替出现,协同合作。“大气式蒸汽机”随之失去前面的定语,成为货真价实的“蒸汽机”。

瓦特又将维系活塞运动的杠杆以“连杆”(connecting rod)和“曲轴”(crankshaft)连接在一个“飞轮”(flywheel)上。活塞的直线往复运动转换为飞轮的旋转,恰似风车、水车的转轮。

伯明翰的“博尔顿和瓦特”4公司恰逢其时。

与瓦特以分离式冷凝器获取蒸汽机专利同一年,英格兰的阿克莱特(Richard Arkwright)也赢得一份“纺纱机”(spinning frame)专利。纺纱织布是妇女的传统辛劳,千万年来一直是无休无止的手工作业。机械工具终于在十八世纪的英国开始出现。阿克莱特的机器以水车推动,成批量地自动化纺纱。但与博尔顿的金属锻压机和其它形形色色的“磨坊”一样,纺纱机只在河流湍急时大放光彩,遭遇干旱或冰冻只得停产。博尔顿和瓦特带飞轮的旋转式蒸汽机正好填补空缺,替代水车驾驭纺纱机。

多年后,英国国王乔治三世(George III)在伦敦一家酿酒坊里看到一台热气腾腾的蒸汽机,探询在场的博尔顿做的是什么生意。博尔顿大言不惭地回应:“陛下,我正在制造、销售君主们最渴望的东西”。国王饶有兴趣地问那是啥,博尔顿答曰:“权力,陛下”。

博尔顿没有企图篡权作乱。他玩弄的是一个文字游戏。英语里君主的“权力”(power)同时也是民间的“力量”或“能力”。后者正是蒸汽机的功效,也确实是古往今来帝王将相和布衣百姓的共同追求。

塞维利当初申请专利时简洁地解释“矿工之友”是“一个用火抽水的发动机”5。“发动机”(engine6)也来自拉丁语的“能力”(ingenium),那时专指威力强悍的重型机械。经过帕潘、塞维利、纽科门、瓦特和博尔顿持续创新的新发动机不再只是抽水的机器,已经在纺纱织布、碾磨谷物、锯木、粉碎矿石、为铁匠的火炉鼓风……甚至帮忙酿制啤酒。而正如塞维利所称,蒸汽机非凡的能力背后有一个全新的动力:火。

普罗米修斯和燧人氏恩赐的礼物在人类生活中举足轻重,在十八世纪也已是寻常之物,无需仰仗天时地利。火的热将水化为气。蒸汽与其凝结而来的真空协同,为人类带来新式的发动机。

为了形象地展示蒸汽机的“能力”,瓦特定量测量出一匹强壮的马能在一分钟内将150磅的重物从220英尺深的井底提出。他以此定义马的能力,即“马力”(horsepower)。他的蒸汽机有大有小,分别能在同样时间内完成十几到几十倍的工作量。这样的发动机可以顶替十几到几十匹马,也就是有十几到几十马力之能。它们消耗的燃料却远比养马便宜得多。

博尔顿和瓦特制造、销售的便是这个既可靠又廉价的“能力”。

在古希腊哲人眼里,火与水和气同为构造宇宙的元素。热则是宇宙四大特性之一,来自火与气的亲和。十八世纪末的学者们已经了解火、水、气都不是元素,但对火的性质依然莫衷一是。他们也无从把握热又是什么,为何还有显热与潜热之分?热又是如何通过蒸汽展现出无与伦比的“能力”?

在伴随蒸汽机而来的热火朝天之中,他们也无暇杞人忧天般地发问:火被用作动力后福兮祸兮,会对人类和人类生存的环境产生怎样的长远影响?

(待续)

Miner’s Friend

苏格兰贵族麦克法兰(Alexander MacFarlane)也是在南美奴隶贸易中致富,定居牙买加。他酷爱天文,死后将自己的全套仪器捐献给母校。

mathematical-instruments maker

Boulton & Watt

An Engine to Raise Water by Fire

在中文里常常直接音译为“引擎”。