气候变迁背后的故事(十五)

气与火

波义耳在虎克为他制备的真空里看到燃烧的火苗即刻熄灭,顿时领悟火不会是赫拉克利特和亚里士多德所称的基本元素。

希腊神话中的火本是神的专有,非人间之物。普罗米修斯(Prometheus)私自盗取火种赠予凡人,因之被宙斯囚禁在欧洲最高峰厄尔布鲁士山(Elbrus)遭受每天被鹰啄食肝脏的酷刑。他的身体在晚上痊愈,只为第二天的重复。中国的传说安详得多,古人是在燧人氏的指导下学会钻木取火。这些故事凸显火对人类不可估量的价值。希腊和中国的先贤也都不约而同地将火列在构造世界的四元素或五行之中。由于普罗米修斯和燧人氏的善心,人类不再茹毛饮血,开启烧烤熟食、围炉取暖、刀耕火种的文明征程。

火对于人类也不尽是福音。厄尔布鲁士山是火山,也正体现火的灾难性一面。而无论火山爆发还是波义耳和虎克实验室里的小火苗,这个自然现象来无踪去无影,的确与构造世界的基本单元不相称。不过希腊哲人也默认元素并非恒定不变。正如水受热后变成气,它们之间能够相互转化,或“嬗变”(transmutation)。亚里士多德猜想水、气、土、火四元素最初都来自同一个“原始物质”(prima materia),本为同根。只是原始物质在生成这些元素后不复存在。他不可能想象到这个不经意的臆测竟会千古流传。

后世的阿拉伯人和欧洲人都认为原始物质没有消失,仍然藏身于由水、气、土、火组成的日常物质里。他们出于对亚里士多德的尊崇将之昵称为“哲学家的石头”(philosopher's stone),相信它作为元素之间转化的中介富有魔力,足以将平常物品嬗变成价值无量的珍宝,包括贵重的金银和包治百病甚至让人长生不老的仙丹。1于是乎,一代又一代的学者在后院或地下室建造作坊,不遗余力地试图提炼出哲学家的石头。他们发明、完善冶炼熔解、挥发蒸馏、沉淀结晶、溶剂萃取等各种分解提纯手段,其中最得心应手的武器还是熊熊的火。轰轰烈烈的炼金术热潮直到科学革命时还经久不衰,从天文学家第谷到一代天骄牛顿均乐之不疲。

炼金术也遍布全球,在没有亚里士多德的中国和亚洲主要以道教思想为指导。它们是否一脉相通,系古代商贸交流而扩散的结果尚无定论,但点石成金毫无疑问是古今中外共有的梦想。

东方和西方的炼金术士都没能得见哲学家的石头,但他们一千多年的孜孜不倦也曾为欧洲文艺复兴时与古希腊哲学的分道扬镳煽风点火。1527年6月,德国医生帕拉塞尔苏斯(Paracelsus)在瑞士巴塞尔的广场上当众焚书,以示与传统医学的决裂。古希腊医学之父希波克拉底将人体的血液、痰液、黄胆汁、黑胆汁与气、水、火、土一一对应,以四个元素相生相克组合的热、冷、湿、干四大特性解释人的健康和情绪。盖伦据之命名的“性情”正是现代“温度”一词的来源。他的著作也被帕拉塞尔苏斯付之一炬。那还是在对物理世界理解上挑战亚里士多德的伽利略出生的37年前。

帕拉塞尔苏斯热衷于炼金术,提出人体健康其实取决于硫磺、水银和盐。该“三要素”(Tria Prima)分别以其燃烧、流动和稳定体现着灵魂、精神和身躯,也恰好是炼金术中最常见的材料。帕拉塞尔苏斯认为疾病不是因为盖伦的性情失衡,而是对应着体内某个要素或金属的缺失。即使已知硫磺、水银及金属对人体有毒,他坚持让病人服用这些药物“以毒攻毒”。

荷兰的海尔蒙特(Jan Baptist van Helmont)深受帕拉塞尔苏斯的影响。他运用在炼金术中驾轻就熟的手法从病人血液和尿液里提取这几种要素,希望以其变化证实帕拉塞尔苏斯的新医学。实验失败后,他又改弦更张研究植物生长。他将一棵五磅重的柳树种植在盛有二百磅泥土的大盆子里,每天浇水养殖。五年后再次称量时,柳树已经长至169磅,盆里泥土的重量却没多大变化。海尔蒙特合情合理地认定多出的164磅树枝的来自他每天浇灌的水,而不是盆里的土。

树的枝叶里显然含有水分。海尔蒙特又将之烘干后点燃,称得62磅重的干树枝只剩余约一磅的灰烬。他逻辑地推断绝大部分树枝在燃烧中化为气,只有极少量保持为土。从树枝的生长和焚烧,海尔蒙特实际地看到水转化为土,又在火的帮助下变为气。正如古希腊最早的哲人泰勒斯所言,水才是最为基本的元素。

那是科学革命初露端倪的十七世纪初。在意大利的帕多瓦大学,伽利略的朋友桑托里奥医生已经昼夜坐在大秤上生活,记录自己体重的日常变化。他也称量过树木的生长,可能启发了海尔蒙特的实验。定量的测量正作为经验主义科学方法脱颖而出。可惜海尔蒙特没能完整地收集树枝焚烧时产生的气进行定量测量。不过他也察觉那不是平常的空气。燃烧着的火苗在其中很快熄灭,动物也无法呼吸。倒是植物不仅安然无恙,反而更显生机。这样的气似曾相识,也在水果发酵、醋与石灰石混合时出现,甚至天然地存在于某些岩洞里。海尔蒙特将这个特殊气体命名为“木气”(geist sylvestre),特意用了希腊语里的“混乱”(geist),以示与“空气”(air)有别。这一不寻常的选词后来演变为今天通用的“气体”(gas)。

与伽利略类似,海尔蒙特后来也因言语冒犯被天主教会宗教裁判所惩戒,著书被禁。他于1644年去世。那年,托里切利在佛罗伦萨通过实验发觉空气有压力,揭示人类“浸没在一个气海洋的底部生活着”。这个海洋看不见摸不着,却也不纯净如一。

波义耳在结束欧洲的壮游回到英国后也曾专注于炼金术。帕拉塞尔苏斯声称有一种他命名为“阿尔卡海斯特”(alkahest)的万能溶剂,可以将任何物体分解成最基本的成分,从而显露其中的原始物质。海尔蒙特和众多信徒全力以赴,没能制出这个神奇的溶剂。波义耳也同样地功败垂成。他也不是一无所获,自己配制出几种溶剂,还收集到一些独特的溶剂“秘方”。他还重复过海尔蒙特的柳树实验,在仿效中体验定量测量的重要性。

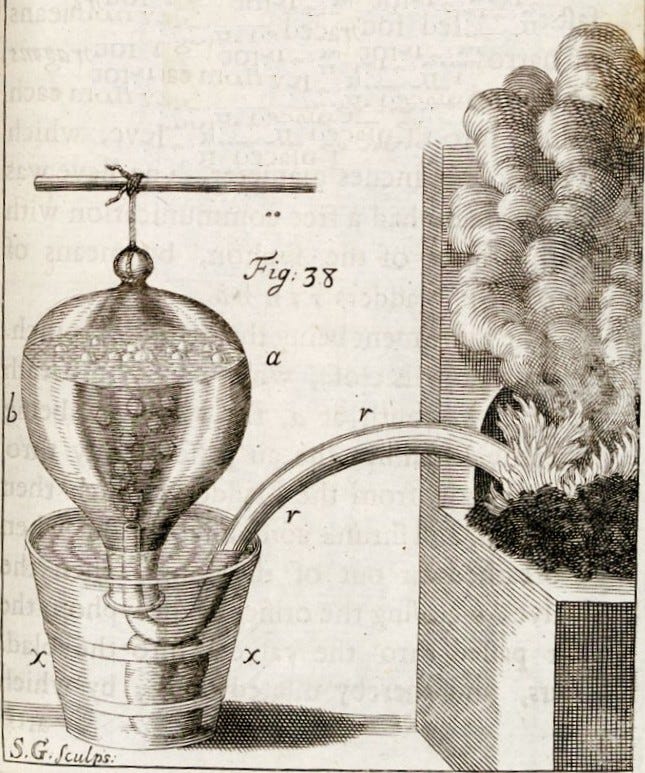

在虎克的协助下窥见托里切利的真空后,波义耳发现空气有“弹性”的精确定量波义耳定律。他们也看到火苗和动物都不能在真空中生存。这当然并不令人惊讶,燃烧和呼吸有赖于新鲜空气早已是生活常识,但真空与海尔蒙特的木气的不谋而合引起波义耳对火的兴趣。他和虎克一起在真空内外进行一系列燃烧实验,看到只有火药能在真空、木气甚至水底等没有空气的环境里正常燃烧。与笛卡尔的涡旋相似,波义耳主张物体由非常细小的微粒组成,空气也不例外。微粒之间互相排斥,空气因而难以压缩,显得有弹性。他推测火药和空气里有着“可燃气粒”(igneous corpuscles),是火发生的原因。真空、木气或水里没有这种气粒,故只有火药还能烧着。火也因此不可能是元素。

为了寻觅可燃气粒的踪影,虎克动用起在《显微图谱》里游刃有余的放大镜仔细观察燃烧的烛苗,只看到破碎的烛芯在热空气中的一团混乱。他在封闭的容器里实验,经历无数次失败后终于测得空气在燃烧后会减少十二分之一。蜡烛不能在剩余的空气中燃烧,说明其中的可燃气粒已经消耗殆尽。几个星期后,虎克兴趣转移的老毛病发作,这一尝试半途而废。他的朋友梅奥(John Mayow)觉得空气在燃烧中失去的是一种与“硝”(niter)有关的成分,将波义耳的“可燃气粒”更具体地称作“硝气灵”(nitro-aerial spirit)。梅奥却不久去世,年仅36岁。他们都没能找出可燃气粒。

受基歇尔描绘地球内部水与火分布的《地下世界》启发,德国医生、炼金术士贝歇尔(Johann Joachim Becher)也出版《地下物理》2。他将地下的土细分成流质土(terra fluida)、石质土(terra lapidea)和油质土(terra pinguis)三类,同时宣称它们不可能单独存在,只以一定比例混于各种物体之中。只有油质土能够燃烧。与波义耳的可燃气粒相似,含有油质土成分是作为可燃物的充分必要条件。

三十多年后,德国医生斯塔尔(Georg Ernst Stahl)为贝歇尔的油质土赋以一个更为雅致、直接脱胎于希腊语“火焰”(philogos)的名称:“燃素”(phlogiston)。火或燃烧是物体内储存的燃素被释放的过程。海尔蒙特焚烧的树木不过为灰土与燃素的结合。

寻找哲学家的石头,将普通金属嬗变为贵重的金银是炼金术士的夙愿。在这不倦的追求中,海尔蒙特无暇留心另一个“嬗变”正伴随着他的实验悄然而至。

十七世纪欧洲的个别大学里已经有了化学教授席位。那时的“化学”(chemistry)还只是古老“炼金术”(alchemy)的别称,包括帕拉塞尔苏斯倡导的以金属治病的“医学化学”(iatrochemistry)。但同时,在炼金术中的积累发展的分解、提纯工艺也开始在采矿、酿酒、染料和制药等行业大显身手,逐渐演化为一门新的学科。

这个另类的嬗变没有逃脱波义耳的注意。他在1661年出版的《怀疑的化学家》3中夸赞海尔蒙特的定量测量,对比剖析彼时“化学家”的可疑之处。哲学家的石头价值无与伦比,促使炼金术士各自为战相互提防。他们创造出一套没人能懂的语言符号,略有所得也严加保密。波义耳对此有切身体会,经常被迫出高价购买“秘方”。业界的神秘性和对古希腊思想的盲从尤其让他诟病。

波义耳在书中指出亚里士多德的四元素和帕拉塞尔苏斯的三要素等类似概念都不可能是真正的元素。他强调元素应该是来自原初的恒定之物,既无杂质,也不能再分解为更简单的成分。然而波义耳举不出元素的实例,也无从判别自然界是否存在有符合自己定义的元素。

1677年9月15日,刚过半百之年的波义耳邀请王家学会成员来到家里,共同观赏一位客人从欧洲带来的奇物。八年前的某个夜晚,德国汉堡的炼金术士布兰德(Hennig Brand)一如既往地在地下室忙活。突然间,他的玻璃容器内着火,满屋子充斥刺鼻的辛辣蒜味。他手忙脚乱地用塞子封闭容器,看到里面闪闪发光。将炉火和蜡烛统统熄灭后,容器里还是异乎寻常地明亮。布兰德确信他终于收获到哲学家的石头。

在接下来的六年里,布兰德严守秘密,自个偷偷地用这个“石头”引发嬗变,始终没能如愿得到金子。无奈之下,他开始向同行透露惊人发现。信息传开,各地炼金术士纷至沓来。尽管没能点石成金,布兰德的炼金产物仍属前所未见。那是一种白色的固体,在黑暗中发出远比通常萤石明亮的光。布兰德用希腊语的“光明使者”将这个神物命名为“磷”(Phosphorus)。他对制作方式守口如瓶,只暗示它来自人尿。这不出炼金术士所料。他们向来对尿情有独钟,相信同为黄色的尿与金子有着必然的深层联系。

布兰德最终在穷困潦倒中辞世。另一位名为克拉夫特(Daniel Kraft)的炼金术士却发现发财之道。他从布兰德手里购得样品,在欧洲王室、贵族厅堂里巡回展示表演,收取不菲的佣金。英国国王查尔斯二世也不惜重金请他渡海,遂成波义耳的嘉宾。克拉夫特果然不负众望,带来的磷惊艳全场。暴露在空气中时,磷无须点火自行燃烧,尤其让宾客们叹为观止。

即便出手阔绰,波义耳也没能买到其制作配方。他只好雇请来到英国的炼金术专家贝歇尔复原布兰德的步骤。他们经过几年努力终于也从尿液里提炼出磷。波义耳同样没有公开步骤,将之与他另外收集到的秘方一并封存,嘱咐王家学会在他去世之后再发表。4

直至1691年去世时,波义耳也没有意识到他费尽辛苦获得的磷不仅完全符合他对元素的定义,而且是第一个非自然存在、由人类分解提炼才获得的元素。

贝歇尔的《地下物理》问世两年后,同样迷恋炼金术的牛顿出版《自然哲学的数学原理》。这部巨著不仅奠定物理学,也改变包括炼金术在内所有学科的思维方式和研究方法。

为了能够真正严格定量地测量燃烧的过程,英国人黑尔斯(Stephen Hales)在十八世纪初将可燃物放置在枪管密封的一端。另一端扭曲后伸进倒立在水槽里的瓶子。燃烧生成的气经过枪管进入瓶子,排开其中的水而被收集。黑尔斯在这个看起来与伽利略的望热镜或托里切利的气压计很相像的简单“集气槽”(pneumatic trough)内焚烧不同物质,收集到十来种性质明显相异的气体。他证实人类头顶上的“气”成分繁杂。

黑尔斯多才多艺,发明过多款同样实用的仪器。他是最早测量血压的医生,也是一位植物学家。海尔蒙特曾观察到植物在让动物窒息的木气里反倒生长得更为茁壮,却没能将该气与植物的生长相联系,将柳树的成长完全归因于自己浇灌的水。黑尔斯通过实验发现植物的叶能吸收木气,可能在体内将之转化成枝叶等固体物质。因此,海尔蒙特的柳树在五年里长出的164磅不仅来自水,也有气的贡献。

气,尤其是品种丰富多彩的气,在日常生活中的重要性因而不可低估。伴随着集气槽的出现,“气动化学”(pneumatic chemistry)应运而生。化学家开始更为具体、细致地认识人类沉浸其中的大气层。

自1720年始,法国科学院每年举行悬赏征文。因其声誉显赫且奖金丰厚,欧洲各地大家名流趋之若鹜。1738年的选题是“火的性质” 。在波义耳去世的三十年后,这还是一个悬而未解的问题。

伏尔泰那年在夏特莱侯爵庄园里完成《牛顿哲学要素》,兴致勃勃地投稿应征。他不知道身边正在悉心翻译牛顿《原理》的侯爵夫人埃米莉也投了稿。他俩都没能获奖,但科学院在宣布排名的公报里特意提及“第六号作品出自一位有地位的女士,第七号作品出自我国一位最优秀的诗人”。他们的特殊身份和莫佩尔图的幕后推动使得两人的论文与获奖作品一起正式出版。埃米莉因之成为法国第一位女性科学论文作者。

那年获得大奖的是31岁的瑞士数学家欧拉(Leonhard Euler)。他将火描述为可燃物缝隙中玻璃球状压缩空气的爆炸。埃米莉和伏尔泰的观点也大同小异,都不约而同地将古希腊哲人认作元素的火看作简单的机械现象。借助牛顿力学,“火的性质”迎刃而解。

然而,尽管欧拉认定火并非神秘,他臆想的玻璃球还是与波义耳的可燃气粒、虎克和梅奥的硝气灵、贝歇尔的油质土、斯塔尔的燃素一样地虚无缥缈。

(待续)

当代奇幻小说及电影《哈利·波特》(Harry Potter)中的“魔法石”即出自“哲学家的石头”。

Physica subterranea

The Sceptical Chymist

他后来又改变主意发表了磷的“配方”,却没人相信是真的。