气候变迁背后的故事(之七)

光与色

伽利略去世那年年底,一个男婴在英格兰中部乡村呱呱坠地。他极度早产,成活希望甚微。孩子父亲在三个月前病逝,只留下不大的农庄和名字:牛顿(Isaac Newton)。按照英国当时的历法,那是1642年12月25日,圣诞节。

先天不足的遗腹子顽强地活了下来,承继起父亲的尊姓和大名。母亲在他三岁时再婚,将孩子留给外婆抚养。幼年失爱的小牛顿乖戻好斗惹事生非,在没有朋友的孤单中长大。他也在中学时开始表现出与众不同的另一面,在细心观察大风车后自己动手复制出可运行的模型。牛顿还喜欢以各种直接、间接的观察方式追寻太阳的行踪,竟奇迹般没有伤害眼睛。他在学校墙上留下的晷针是远近乡民常用的季节日历。

中学毕业后,母亲安排牛顿回家务农。他兴味索然,经常不管不顾地躲起来读书。好心的亲戚磨破嘴皮才说服母亲同意让孩子去上大学。他们家有农庄,并不属于穷苦阶层。只因为母亲拒绝资助,牛顿成为与虎克类似的贫困生,在剑桥大学最著名的三一学院为贵族同学服务。但他总算有了继续学习的机会。

科学革命正悄然而至。传统的大学仍然要求学生苦读古希腊,唯经典是从。青年学子私下里热衷的却是笛卡尔的科学思想。牛顿两相比较,模仿传说的亚里士多德评论导师柏拉图(Plato)名句“吾爱吾师,吾更爱真理”1在书页上写下:“吾爱柏拉图,吾爱亚里士多德,吾更爱真理”2题词。很快,他的笔记本里逐渐涌现出后来被称作“微积分”(calculus)的数学分析雏形,革命性地扩展笛卡尔的几何学。在将这个新方法运用于物体的运动时,伽利略留下的斜面滚珠及其它数据迅速升华为崭新的严谨物理定律。这些牛顿更爱的真理不仅超越柏拉图和亚里士多德,也比伽利略、笛卡尔、惠更斯、波义耳、虎克等当代学者更胜一筹。但牛顿无意公之于众。当他在1665年获得学士学位时,校园里还没有几个人知道这位独往独来的学生。

牛顿只庆幸自己赢得攻读硕士资格,不再需要屈身奴仆。然而伦敦大瘟疫也恰在那时爆发,邻近大学纷纷停课关闭。牛顿只好回乡避难。他一如既往地落落寡合,只是书桌转移到自家居所和后院。当疫情在一年多后消逝时,笔记本里的推演更趋丰富成熟。牛顿回到校园,在1668年赢取硕士,又在一年后出人意料地获聘剑桥当时唯一的教授席位:“卢卡斯数学教授”(Lucasian Professor of Mathematics)。那年他27岁,依然寂寂无名,又在有稳定职位后更没必要与人交流或发表成果。当然他也还年轻,在发明一个新颖的天文望远镜后禁不住向人显摆,终于引起注意。

自伽利略举起望远镜看星星以来,天文学家孜孜追求增强望远镜的能力。他们试图将镜片做得更大,以便汇集更多的光。不料结果事与愿违。镜中的图像变得模糊,在一片斑斓的色彩中无法分辨。牛顿的望远镜却异常地清晰。雷恩、虎克等名家在1672年1月观摩到样品后即刻安排王家学会投票,接受名不见经传的发明者为会员。

牛顿回信表示欣然接受这个荣誉,却没有去伦敦与同僚相见言欢。他在信中以“光和颜色的新理论”3解释望远镜的原理,献给学会作答。

大自然万紫千红绚丽多彩。最为神奇的当属在雨后斜阳时蓦然而现的彩虹,其来历令人摸不着头脑。亚里士多德为此曾长时间观察这个独特的天气现象。

恩培多克勒的宇宙基本元素——水、气、土、火——里没有光。光与声音一样类似。它们都不属于实体物质,只是在气或水等媒介中存在、可以被视觉或听觉感知的状态。亚里士多德认为无处不在的气和水遮挡着视线,使得世界漆黑一片。这些媒介在光的照耀下变得透明,才让人看见眼前物体。来自天国的太阳光洁白无暇,在与人世间的黑暗混杂后出现五种颜色:黄、红、紫、蓝、绿。其中红、绿、紫是基本的“原色”(primary color)。黄和蓝只是三种原色的混合,宛如画师在调色板上配制出的效果。

在《气象学》里,亚里士多德论述云由悬浮在空中的水滴组成。彩虹来自云中水滴对阳光的反射,总是出现在太阳的对面。只要没有地物阻挡视线,彩虹都是横跨苍穹的完整半圆。他还指出彩虹并不处于某个具体的地点,只永远与地平面保持特定的角度。后世的爱尔兰有一个民间传说:走到彩虹的底部能找到一整罐金子。古希腊的亚里士多德却早已清楚彩虹虽然看起来有底部,人却不可能接近那里。依据经验主义的观察,他还说明彩虹同时最多只能有两道,一道明亮一道黯淡地有主次之分。它们构成两个同心的半圆,其中的颜色序列正好相反。

在这些几何关系之外,亚里士多德也坚持彩虹中只有红、绿、紫三种颜色。红色来自白白的阳光在黑黑的水珠的等分合成,最为明亮。绿色和紫色则依次出现在白光越来越弱的地方,略为黯淡。其它颜色不过是它们的混杂。在其后的两千来年里,亚里士多德的彩虹理论代代相传,也不断被更新和发展。

笛卡尔也在《方法论》的附录对光进行演绎推理作为示范。他由万物均由微小涡旋构成的原理出发认定光是涡旋中的压力变化,传递到眼睛里激发出视觉。因为人睁开眼睛瞬时看到周围一切,包括遥远的星星,他自然而然地推论光有着无穷大的传播速度。当他进一步推导光在物体中的反射和折射(refraction)时,其逻辑更是漏洞百出。

好在笛卡尔没有完全轻信自己推崇的演绎。他将一个灌满水的圆球形玻璃瓶放在太阳光里模仿悬浮在空中的水珠,以培根式的经验主义方法实际观察阳光在其中的折射和反射。在与阳光夹角42度的方位,他看到最为强烈的反射光,几乎全是红色。经过一番似是而非的推理,他得出正确的光折射定律和结论:那是阳光折射进入水珠、在内壁反射后再次折射出来的光,在所有阳光与视线呈42度角的方位都能看见。这个综合归纳推理和演绎推理的过程基本证实亚里士多德的猜想:只要空中有足够的水珠,彩虹都会在特定的角度出现,形成完整的半圆。这也是云中有水滴存在的鲜明佐证。

笛卡尔还在与阳光夹角51度的方位看到被水珠反射的阳光,正好对应于第二道彩虹。那是阳光折射进入水珠后两次反射再折射出来的结果,不如在42度处的明亮。不过与亚里士多德一样,他无法解释两道彩虹中颜色序列的相反。

纯白的太阳光在水、油、晶体或玻璃等的反射、折射下变得五彩缤纷的情景在日常生活里随处可见。虎克在显微镜下观察时还发现任何物品只要切得足够薄都能透光。将两个薄片压在一起时能看到其间一圈圈五颜六色的圆环,随挤压薄片的力改变大小和形状。他也展开演绎推理,提出自己的光理论。虎克认为物体的微观组成不是笛卡尔的涡旋而是粒子,其运动干扰光的传播。光本身是一种波动“脉冲”(pulse)。白光的脉冲最为规则对称,在进入物体时因遭受阻碍而变形。一个前端被减弱的脉冲会在视网膜上激发出蓝色印象。反之,前端远比后端强的脉冲让人看到红色。其它的颜色对应着脉冲内强弱和长短的不同分布,都来自物体对白光的“捣乱”和“迷惑”。

牛顿也始终保持着观察太阳的习惯。因为笛卡尔主张视觉来自眼睛受到的压力,牛顿曾迎着太阳奔跑以增加阳光的压力。但他没能看到一个更为明亮的世界。虎克在《显微图谱》中的描述也没能让牛顿信服。

在那封致王家学会秘书的信里,牛顿详尽地讲解自己在伦敦疫情期间亲手做的实验。在农庄一间被窗帘封闭得黑咕隆咚的房间里,他只让阳光从小孔透入形成狭窄的光束。经过一个棱镜(prism)后,白色的光束转变为一道颜色丰富的彩虹。那是司空见惯的折射现象,与水珠相差不多。依据亚里士多德的经典,白光与黑色棱镜以不同比例混合成不同颜色。而按照虎克的说法,那是白光在棱镜的捣乱中受到各种各样的迷惑。

牛顿又让棱镜后面的红光经过另一个棱镜,发现出来的还是红光,没有继续与棱镜的黑色混合或被棱镜捣乱。接着,他把第二个棱镜倒过来放置在第一个棱镜后面,让所有颜色的光束通过。在第二个棱镜后出现的居然是白光,不再有迷惑。无论是亚里士多德的混合还是虎克的阻碍,第二个棱镜都不可能反转第一个棱镜的效果。牛顿因此提出新理论:颜色是光自身的属性,不随眼睛的感觉或媒介的干扰而变。来自太阳的白光绝非纯洁,其实是各种不同颜色光的混杂。

不仅如此,牛顿认为光也是实体物质,也是由微小的粒子(corpuscle)组成。光的颜色来自其粒子质量的略为不同。红光的质量最大,紫光最小。它们在穿越棱镜表面时受到同样的外力,却获取不同的加速度——根据他尚未公开动力学理论。这样,红色的光粒子穿过棱镜时发生的偏折比紫色光粒子略小,彼此因不同的路径而分开,形成颜色序列。单色的光粒子穿过第二个棱镜步调一致,不会再分离。而不同质量的粒子穿越倒置的第二个棱镜时,它们的路径偏折方向与在第一个棱镜中时相反,又重新聚合在一起恢复为白光。4

圆球形的水珠也类似棱镜,因而会将阳光转变为五彩的虹。两道彩虹中颜色序列的相反正是因为光在水珠内走的不同路径使然。彩虹现象第一次有了完整的解释。

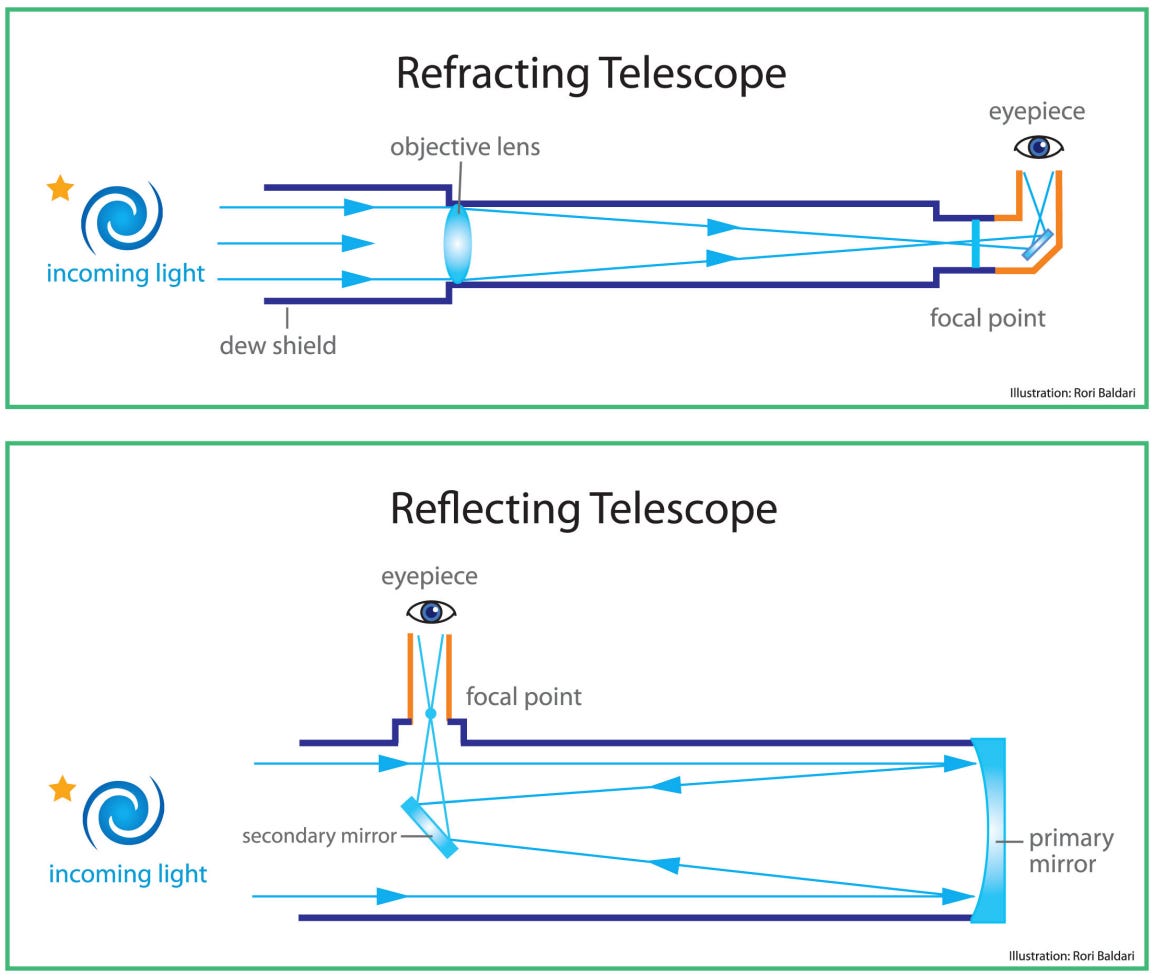

伽利略的望远镜里使用的“透镜”(lens)也是一种棱镜。那是中间厚四周薄的镜片,让光从中穿过时通过折射聚焦。因为不同颜色的光在透镜中的路径略有不同,聚集的位置也出现差异。星星的影像便在焦点附近形成色彩斑斓的模糊。这样的“色差”(chromatic aberration)在镜片越大时越为显著。牛顿因此意识到大型望远镜必须另辟蹊径,避免让光穿越镜片发生折射。他设计的新型望远镜依赖光在镜片表面的反射聚焦,所用的镜片就如同普通的镜子,只是有着弯曲的镜面。这样的望远镜几乎完全没有色差。

不仅如此,新望远镜的放大能力和清晰度也远远强于传统的望远镜。雷恩和虎克等人看到的只是一个约16厘米长的小模型,也已经为之折服。不过虎克默默地心有不甘。

王家学会的秘书在1672年2月8日的会议上宣读牛顿的来信,获得一片好评。会后,虎克却在四小时内提交一篇回应。虽然只比牛顿大五岁,在学会中任职六年的虎克已经功成名就,因显微镜的成就尤其堪称英国首屈一指的光学权威。他声称自己早已做过同样的实验,其中了无新意。他也已经在显微镜中解决色差问题,只是没来得及应用于望远镜。甚至那个反射望远镜也是他先前已发表过的设计,因为伦敦大火灾难和重建的耽搁未能具体实施。

虎克还指控牛顿的新理论大多只是《显微图谱》的翻版,只是增添了一些错误观点。光是波的脉冲,不会是微粒。白光更不可能由其它各种颜色组成:没人见过画家将全部颜色混在一起调制出白色来。

牛顿不得不为自己辩解,时而谦卑时而气愤地与他尊重的虎克书信往来。在1675年的一封信里,牛顿回顾光学历史,向虎克坦言道:“笛卡尔走出很好的一步。你又增添了很多,尤其是引入薄片中颜色的考量。如果我看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。”5虎克却没有领情。

惠更斯对牛顿的实验赞誉有加,但与虎克一致地认为光是一种波动而非微粒。欧洲大陆其他学者的反应也都质疑多于夸赞。牛顿措手不及。那是他第一次公开自己的研究所得,却惨遭当头一棒。各地涌来的大量信件也让他应接不暇心烦意乱,意愿退出王家学会以求清净。学会秘书只得百般劝慰,以免除会费的特殊待遇挽留。但他没法阻止年轻、孤僻又饱受挫折的牛顿急流勇退,归隐剑桥“山林”埋头自己倾心的炼金术和神学,两耳不闻窗外事。

同时被深藏的还有他笔记本里另外的累累硕果。

(待续)

Amicus Plato, sed magis amica veritas;字面意思是“柏拉图是朋友,但真理是更好的朋友。”

Amicus Plato amicus Aristoteles magis amica verita

A Letter of Mr. Isaac Newton, Mathematick Professor in the University of Cambridge; containing his New Theory about Light and Colors

What Descartes did was a good step. You [Hooke] have added much several ways, & especially in taking ye colours of thin plates into philosophical consideration. If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.